2012年6月の記事一覧

支援員の派遣

当室には、学校におけるICT活用の推進をサポートする支援員がいます。

学校の日常には、授業時間以外にその準備をする時間、子どものノートや作品を見る時間、給食指導、清掃指導、生活指導、保護者対応をする時間、そのほかにも会議や打ち合わせの時間などがあります。テストの採点の時間、通知表を作成する時間も必要です。中学校では、さらに部活動の指導時間もあります。

このような状況ですので、先生方はICT活用の重要性は分っていても、その研究に多くの時間を割けない実態があります。そこで、学校でICTを効果的に活用していくために、支援員を学校に派遣しています。機器やソフトの活用支援だけでなく、授業におけるICTの効果的な活用についても先生方と一緒に考えます。

来週は早7月です。支援員は、午後、通知表の作成に向けてソフトの活用を支援するために学校に行きます。

機器の環境整備

パソコンやカメラ等の精密機器は、衝撃に弱いだけでなく、ほこりも苦手です。パソコンや周辺機器、それをつなぐコード類などは、掃除がしにくいこともあり知らないうちにほこりがたまっていることがあります。機器を正常な動作環境に保ち、できるだけ長く使っていくためにも、定期的に機器の環境整備を行うことは大切です。

まずは本室から(?)、頑張ります。

1年生の算数の授業で

今日は、小学校に学校訪問に行ってきました。1年生の算数の授業で、大型モニターに次々に映し出されるひき算の計算問題に、子どもたちが一斉に大きな声で答えていました。

この活動に子どもたちが楽しく意欲をもって取り組めるように、担任の先生は、音楽を流すこととテンポよく問題を写し出す工夫を加えていました。これは、子どもの実態に応じた工夫です。さらに、子どもたちから返ってくる計算の答えを聞いて、「いいね。」「OK!」と子どもたちをのせ、返答の声が出ていない子を見つけると「声出そうね。声を出すことが大切だよ。」と助言されていました。

ICTとそのほかの工夫を効果的に組み合わせた活動でした。

授業におけるICTの効果的な活用を目指して

本日は、ICT活用推進委員会がありました。前半はICTを活用した授業を参観し、後半はそれをもとにして授業におけるICTの効果的な活用について講師に指導をいただき研修しました。

授業では、大型モニターを活用して、学習の内容や手順、ヒントなどが提示され、協議会でさらに提示方法や内容等について協議を深めました。また、実物投影機やビデオの活用についても、様々な意見が出され、明日からの授業の参考となるものでした。

会場校は、明日から期末考査が始まるとのこと、厳しい時間設定の中でしたが、充実した委員会となりました。

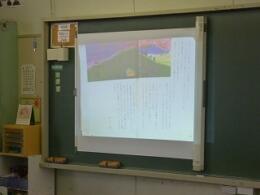

実物投影機の活用

本日は、小学校の学校訪問に行ってきました。1学期に訪問した学校の中では、ICTを活用した授業を一番多く参観することができました。

写真では、実物投影機で、教科書の文章と児童の作品を拡大して提示しています。本校では、先生方が手軽に活用できるように各教室に実物投影機を設置しています。大型テレビやスクリーンに映し出すことで、学習が焦点化され、児童の集中力も高まっていました。写真は、国語科と算数科の授業ですが、実物投影機は様々な学習に活用できます。今後も効果的な活用を目指してどんどん活用してほしいと思います。

映像の効果的な活用

小学校のホームページでは現在、子どもたちにとって小学校生活で思い出に強く残る行事の一つである日光移動教室の情報が、写真に文章を添えて続々と発信されています。自然や文化遺産、集団生活からたくさん学んでほしいという期待と、家庭を離れて生活することへの心配の両方を併せもつ保護者の方に向けて、速報で情報を発信する学校が多くなっているのです。また、移動教室の様子をビデオカメラで撮影し、後日の保護者会等で映像を活用して報告会を実施している学校もあると思います。

デジタルカメラやビデオカメラは、記録だけでなく、教材作りにも活用されています。編集や加工にひと手間加えることで、見やすくなるだけでなく、分かりやすい授業、魅力ある授業づくりにもつながります。当室では、夏季休業中に研修会を実施し、こうした機器の効果的な活用方法の習得についても支援してまいります。

副校長会

今日は午前中、副校長会がありました。学校は校長のリーダーシップの下に運営されていますが、副校長の役割も非常に重要です。校長の意を受け学校組織をリードしていくだけでなく、一人一人の教員を理解し適切に支えていくことも副校長の職務です。副校長は、学校運営のキーパーソンです。そのため、毎月校長会とは別に副校長会を実施し、教育長以下、教育委員会事務局幹部が出席し連絡事項を伝えています。

本日当室からは、各学校のICT活用教育の一層の充実を目指して、研究授業と夏季休業中の研修会の案内、ICT機器における省エネルギーの推進等について伝えました。

情報モラルの指導

本日は、中学校の学校訪問に行ってきました。五校時の道徳の授業を参観しました。情報モラルの指導の教材として、第1学年では「Netモラル」というICT教材の中のアニメーションを使用していました。「メールがないと生きていけない。」とつぶやく主人公からの頻繁のメールに、まわりの友だちが困っているという内容でした。普段、メールを使用することはない生徒もいますが、主人公の行動を、自分に照らして考えている生徒もいました。

第2学年では、道徳の副読本を使って、情報モラルについて学習していました。

学校では、このように情報モラルの指導を計画的に行っています。

体育におけるICTの活用

ロンドン五輪もいよいよ近付いてきました。昨日は女子サッカーの国際試合があり、最終調整としては心配な結果でした。少し前には、バレーボールの最終予選もありました。以前、バレーボールの男子監督が、ICT機器を手に持って指揮をとる姿をテレビで見たことがあります。スポーツの世界でも、ICT機器はどんどん採り入れられているのだと思います。

学校の体育でも、子どもたちが跳び箱運動やハードル走などで自分の体の動きをその場でビデオで見て、改善点を把握し、次の試技に生かしていくという取組を実践している学校があります。体育におけるICT機器の効果的な活用例です。今後も様々な教科や教育活動における工夫された活用方法を、広く紹介していきたいと思います。

支援の工夫

写真は、先週学校で行われた機器の活用についての研修の様子です。

先週の土曜日、日野第一中学校で行われた、日野市立小中学校PTA協議会の定期総会に参加してきました。開会に先立ち、吹奏楽部のさわやかな演奏があり、会に彩りを添えてくれました。

総会の中で、「先生たちは頑張っているので、保護者としても応援したい。」という話がありました。たいへんうれしいことです。先生たちは様々な教育課題に真摯に向き合い、よく努力しています。我々も精一杯応援していかなければなりません。

学校におけるICTの活用についても、一層効果的な活用を期待しています。授業参観をしていて、この場面であの機器やソフトを活用すれば、子どもの興味・関心をもっと高められるのにと思うこともあります。先生だけに任せるのではなく、その場面で実際に活用されるように支援していくことは、我々推進室の職務です。先生方の活用の障害となるものがあるのであれば、その原因を分析し、どうしたら乗り越えやすくなるのか、支援の具体的方法を考えていく必要があります。

今日は、夏季休業中の研修会の詳細について検討しています。

学校訪問

本日は、小学校の学校訪問に出かけます。時間の関係で3~4分間ぐらいずつですが、ほとんど全ての先生方の授業を参観させていただきます。授業におけるICT活用の様子を実際に拝見できる貴重な機会です。効果的な活用方法をどんどん広めていきたいと思います。また、課題や苦労している点も受け止め、改善に向けた支援を考える機会としております。

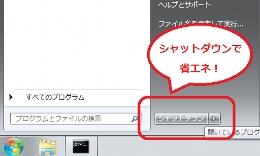

夏の節電に向けて

いよいよ夏も近くなってきました。今年も節電の取組が全国的に進められています。環境教育としても、日常的に無駄な電力を使わない生活をしていくことは大切です。

ICT機器も電力を使用します。必要な電力を必要な時に確保できるように、ICT機器の活用の際も節電を進めています。しばらく使用しないときは電源を落とすことはもとより、セーブモードの活用も学校に勧めています。今月の副校長会で改めて話をする予定です。

健康に留意

先日、「パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話)の急速な普及に伴い、長時間画面をのぞき込むことで首の骨の自然な湾曲がなくなる『ストレートネック』の人が増えている。肩こりや頭痛、めまいなどの原因になることもある。小さな画面に多くの情報を表示させようと、小さな文字で読んでいると、首や肩への負担だけでなく疲れ目やドライアイにもつながる。こうした一連の症状は最近『スマホ症候群(スマートフォンシンドローム)』と呼ばれ、海外でも問題視されている。」という内容の報道に接する機会がありました。

厚生労働省からは、VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理のためのガイドラインが出ています。ICT機器もやはり使用環境に十分配慮していくことが大切です。学校にも注意喚起をしてまいります。

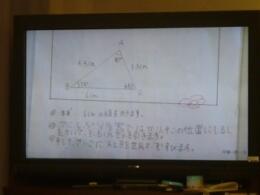

デジタル教科書

日野市では、今年度国語と英語、地図帳のデジタル教科書を中学校で活用できるようにしました。デジタル教科書とは、教科書をそのまま拡大投影できる提示型ソフトウェアです。大型モニターに教科書がそのまま写し出され、その画面に書き込みも出来ます。そのほか、本文だけでなく、教科書に載っている挿絵や写真も拡大できます。その他、教材に即した参考資料もたくさん入っています。(写真は、小学校算数科のデジタル教科書を大型モニターで写したものです)

学校では既に活用が始まっていますが、明日開かれる日野市公立中学校教育研究会の国語部会でデジタル教科書の活用について研修が予定されています。わかりやすい授業を目指した研究の一環です。推進室からも支援に出向き、共に研究してまいります。

管理職研修会

今日は、午前中教育センターで管理職対象の研修を行いました。学校のICT活用教育を一層充実させていくには、校長先生のリーダーシップが必要です。そこで、毎年この研修を実施しています。

今年は講師の先生に、学校の先生方のICT活用指導力の向上に向けた助言のほかに、「ICT活用教育の最近の動向」について、講義と実際に最新の機器に触れながら理解を深める場を用意していただきました。

今後の学校の取組に期待しています。推進室も引き続き支援してまいります。

夏の研修会

今日は、都内でも30度を超えたところもあったとか。体が暑さに慣れていないので熱中症に用心が必要という報道を、先日読みました。ご注意ください。学校でも十分に配慮してまいります。

さて、推進室でも今、夏に向けた準備を進めています。夏季休業中のICT活用教育の研修会の企画です。少し時間をかけて、機器やソフトに触れて、実際に授業で活用する構想を練っていただきたいと考えています。時間をやり繰りして、学期中もICT活用の研修を実施している学校もありますが、是非夏も、先生ご自身の課題解決に向けてじっくり研修に取り組んでいただきたいと思います。一人でも多くの先生方に参加していただき、ひのっ子のためのICTを効果的に活用した授業実践につなげてほしいと思います。

もちろん、教育委員会では、ICT活用教育以外の研修も予定しています。夏季休業中は、自己の指導力の向上を目指して多くの先生方が研修会に参加されます。水泳指導や部活動指導、補習を始め、夏季休業日中も様々な仕事を進めながら時間をつくって研修に参加される先生方に、参加してよかったと感じていただけるように内容の充実に努めてまいります。

なお、写真は過去の夏季休業中の研修の様子です。

学校ホームページ

小・中学校のホームページはいかがでしょうか。学校の基本的な情報に加えて、「見える学校」を目指して、日々のできごとを工夫して発信しています。特に移動教室や修学旅行等の情報は、かなり詳細にすばやく、まさに「速報」として伝えている学校もあります。開かれた学校を目指して学校公開等に取り組んでいますが、学校は敷居が高い、どんなことをやっているのか見えない、分からないという声は、今もいただきます。学校ホームページは、その解決に向けた確かな一助になっていると思います。

しかし、もちろんまだまだ改善すべき点もあります。よりよい発信に向けて、今後も学校とともに努力してまいります。

身を守る力の育成

写真は昨日の夕刻の空です。推進室の窓からはたいへんきれいに見えました。しかし、台風が接近する明日はどうなるのだろうと思っていましたが、案の定今日は朝から雨でした。

この時季、子どもたち、特に小学校低学年の子どもたちの登下校が心配です。危機意識を高くもち、危険を回避する行動を的確にとることはまだまだ難しいのが実態です。かさをさすと視界が極端に狭まることにより、登下校の危険性は増すと考えられます。雨の日の登下校について、学校や家庭で具体的に指導するとともに、実際の様子も見守っていただければと思います。

安全についてもう一つ。ICTを活用する子どもたちの周りには、ネットいじめ、学校裏サイト、なりすましメール、有害サイトなどたくさんの安全を脅かすものが存在します。本日の校長会で、教材の紹介を通して、情報モラル教育の取組について改めて呼びかけました。

事件や事故に巻き込まれることがないように、子どもたちが社会の中で自らの身を守る能力をはぐくんでまいりましょう。

運動会を通して

2日土曜日は、5校の中学校で運動会(体育祭)が行われました。天候に恵まれ、どの中学校でも今までの練習の成果が思う存分発揮されていました。これで、春に予定されていた中学校全8校と小学校1校の運動会が無事終了しました。すべて見ごたえのある素敵な運動会でした。子どもたちは、十分に達成感を味わうことができたことと思います。それを支えたくださった、先生方、保護者の皆様本当にご苦労様でした。お力添えをいただきました地域の皆様にも感謝申し上げます。

いくつかの学校にお邪魔すると、それぞれ雰囲気が異なります。校風というものなのかもしれません。学校や仲間への愛着を強くした貴重な行事となったことと思います。

衣替え

朝から曇り、雨、雲間に青空と様々な天気で6月がスタートしました。梅雨の到来が近付いてきたことをうかがわせます。今日から衣替え、季節が変わったことを実感させてくれます。市役所では、夏のエコスタイル(軽装)が始まりました。

梅雨は、マイナス面だけでなく、様々な恩恵を我々の暮らしにもたらします。子どもたちが雨でも楽しく生活する工夫をして、健康に、安全にこの時期を過ごしてほしいと願っています。