最近、インターネット上で小学6年生がつくった「ビー玉無限ループ」という工作が話題になっています。段ボールでつくった道の上を名前の通りビー玉がずっと転がり続けている作品です。まだ見たことがない人は、「ビー玉無限ループ」で動画を探してみてください。ビー玉迷路は、図工の題材でもよくありますが、モーターを使って自分流にアレンジしています。作者は、自分だけで一週間も考えてつくったそうです。すごいですね!みなさんも、休校中に普段の図工でやったことを思い出して、自分流にアレンジしてみてもいいかもしれませんね。

さて、今日は図工の1・2年生上の教科書に載っている「ちょきちょき かざり」をおうちバージョンにしてみました。

材料は、折り紙や包み紙、紙袋など、身近にあるものを使います。

はさみ、セロハンテープも用意します。

※はさみは、切れ味、大きさが大事です。切れ味の悪いものや手の大きさに合わないものを使っているとけがにつながってしまいます。休校中に点検してみてください。

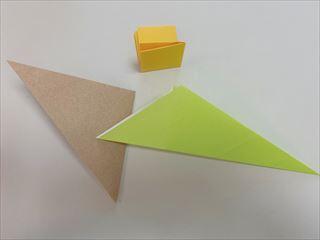

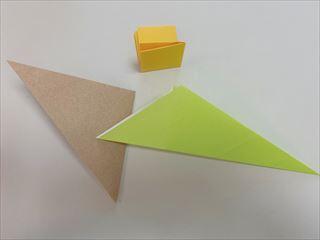

それでは、まず紙を折ってはさみで自由に切ってみましょう。

折り方を工夫すると面白い形ができますよ。大きさのちがう紙を使ってみるのもいいね。

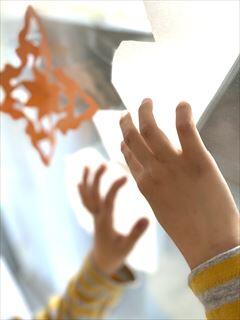

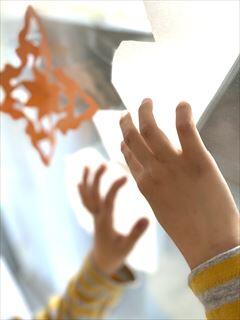

切り終わったらまどにはってみましょう。(高いところは、おうちの人といっしょにね!)はっているうちに、切り方やはり方をもっと工夫してみたくなりました。びよよ~んと伸びる形はどうかな?かさねてはってみるとどうかな?

たくさんはると、お部屋の中が明るくなった気がします。

こまかいゴミがたくさん出ますが、片付けまでしっかりしましょうね。

さあ、みなさんならおうちのまどをどんなふうにかざりますか?

学校経営重点計画