文字

背景

行間

将来のノーベル賞は君の手に!

6年生が理科室に集まっています。

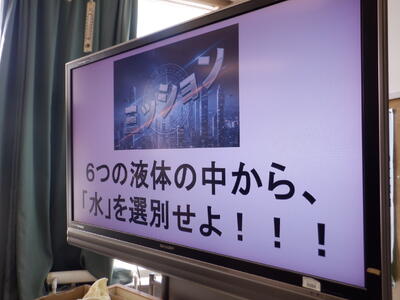

モニターには、ある「ミッション」が示されています。

担任「君たちは、この理科室に閉じ込められてしまいました。いつ出られるかは分かりません。この部屋の中には6つの液体が残されています。どうやら、1つだけが水、そして、塩酸などもあるようです。生き残るためには正確に水を選んでいかなければなりません。」

生存をかけた、6色の試験管に入った水溶液。

子供たちは、どの色の水溶液を選ぶのか・・・。

これは面白そうです。

校長「飲んじゃえばいいんじゃない?おいしい水だよ、きっと。」

6年生A「ダメだよ。塩酸飲んだら死んじゃうよ!」

校長「きっと、青い試験管のが水だよ。水といえば青でしょ。今日の占いのラッキーカラーも青だったし。」

6年生たち「・・・」

非科学的な校長は相手にされません。

理科の実験で大事なのは予想を立てること。

どうすれば検証できるか班内で相談しながら、実験手順や予想などをワークシートに書き込みます。

校長「赤組を代表する立場とすれば、やっぱり、水の入った試験管は赤だよねぇ?」

赤組応援団長「え・・・。」

運動会と実験は別なようです。(笑)

子供たちは、水溶液を判別するための様々な方法を考えていきます。

理科の授業でも「子供たちがつくる学校プロジェクト」なわけです。

子供たちの考えを生かして実験すると言っても、安全への配慮は必要です。

本校では、大学でも教鞭をとる専門性の高い「理科観察実験アシスタント」を任用しています。

実験にあたっての留意点などについて、担任に代わり、子供たちに説明します。

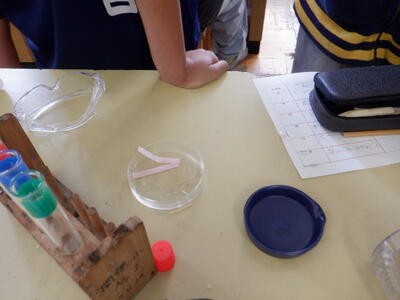

いざ、実験開始です。

まずは、においをかぎ始める班があります。

「理科観察実験アシスタント」からは、直接、試験管からにおいをかがず、手で仰ぎながらかぐように注意を受けていたので、そのとおりに実験を進めています。

6年生B「緑がにおうなぁ・・・。」

何か、犯人探しをしているようです。

見た目も大事・・・

と言いたいところですが、どれも無色透明です。

そう簡単に生き残ることはできません。(笑)

熱する、冷やすなど、実験の幅を広げていきます。

蒸発させたら、白い結晶が残る水溶液もありました。

どうやら、これは水ではないようです。

出ました、リトマス試験紙!

水は中性だということが分かっていれば、この実験も判別に役立ちそうです。

こうして、様々な実験を通して絞り込み、水の入った試験管を特定していきます。

今日、無事に家に帰りつけば、ミッションをクリアして生き残ったということでしょう。(笑)

今週は「ノーベル・ウイーク」。

ノーベル生理学・医学賞を坂口 志文先生が、ノーベル化学賞を北川 進先生が受賞されるなど、日本人の受賞が続き、大変誇らしく感じます。

科学の発展の基礎は「好奇心」です。

小学校段階で様々な知的好奇心を満たす体験をすることが将来の大発見につながるかもしれません。

今回の実験がその第1歩・・・かな?【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)