文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動が行われました。

今回から、校内には「たて割り班コーナー」ができていて、事前に遊ぶ内容や担当の6年生たちからのメッセージが掲示されています。廊下を通る際に確認している子供たちです。

昨年度までは、たて割り班活動の全体指示は代表委員の児童が行っていましたが、「中央委員会」で議論し、今年度からは「本職」の放送委員会の児童が全体指示を行うことになりました。機械操作に慣れていて、アドリブも効くので安定した指示を出しています。

このように、本部役員会だけでなく、様々な委員会が担当を担うことが今年度の特徴です。

5年生が1年生を迎えに行き、遊び場所の教室まで連れていきます。

その間に、6年生は遊びの準備を整え、2~4年生は自分たちで移動します。

そして、1年生と5年生が到着し、出席を確認するとたて割り班活動の遊びが開始されます。

1年生はまだ遊び慣れていませんから、定番のいす取りゲーム、ハンカチ落とし、ばくだんゲーム、よつかど等で遊ぶ班が多く見られます。

そんな中でも、新たな遊びにチャレンジする班も見られます。

ちぎり選手権(1枚の紙をちぎって、できるだけ長くする)

パートナーを探せ!

ウィンク殺人事件

絵しりとり

本来は、半分の班は、外遊びの計画を立てていました。

しかし、酷暑の中では、外遊びを断念せざるを得ません。

たて割り班活動開始時の13時ころの暑さ指数(WBGT)の数値は何と35.9!(気温は42℃)

危険の「31」の数値を大幅に超え、このことが毎日続いています。

もはや、地球は人類の生存できる場所ではない?

と思えるような「異常」なことが「日常」になっています。【校長】

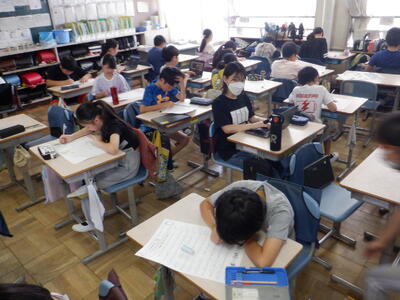

テスト百景

小学校では、中学校や高校のような「定期考査」はありませんが、今は通知表の基礎データをまとめる時期でもありますので、各学級で子供たちがテストに取り組んでいるのをよく見かけます。

2年生は、算数のテストに取り組んでいました。

水のかさを測るために「dL」と「L」の単位を使い分けます。

特に「dL」は日常生活であまり使わない単位ですから、授業で実際に「dLます」を使って様々な入れ物に水を入れたときなどの量感が身に付いているかが大事になります。

3年生は、1時間目にプールに入った後、2時間目にテストを行っていました。

さすがにハードなのか、テストが早めに終わったら「お休みモード」に入っている子も・・・

小学校生活もハードです。(苦笑)

4年生は、学年共通で、「東京ベーシックドリル」の「診断テスト」に取り組んでいました。

学習の定着度を測るものですから、内容は3年生のものです。

校長「3年生の問題だから簡単だよね~?」

4年生たち「・・・」

テスト中なので、担任がひそひそと校長に耳打ちします。

4年担任「実は、かなり忘れていて、難しいみたいです・・・。」

定着度に課題あり・・・かな?

5年生は・・・出ました!「漢字50問テスト」!!

この時期ならではの高いハードルです。

習う文字数も多い5年生ですから、なかなか鉛筆の進まない子もいます。

大人も、パソコンやスマホで文字を書くことが少なくなりましたからねぇ・・・。

しかし、小学生のうちに人生の基礎学力を身に付けることは大事ですから、漢字をしっかりと書いて覚えたいものです。

そして、6年生。

この学級でも国語のテストに取り組んでいるようです。

ふと、問題を見ると・・・

・身体ソク定を受ける。

・学校の規ソクを守る。

同じ読み方の漢字を書き込むようですが、さすが、6年生、難しい。。。

さて、1年生ですが、入学から3か月が過ぎ、小学生としてテストの洗礼を受けています。

算数のひき算のテストのようです。

「簡単だよ!」と言いながら、堂々と指を使って計算している子もいるのが1年生らしいです。(苦笑)

別の1年生の学級では、音楽の鍵盤ハーモニカのテストを受けています。

できたら、ワークブックにシールを貼ります。

ペーパーテストだけでなく、実技のテストもあります。

こうしてテスト漬けになる中で、幼稚園児・保育園児から小学生になっていく子供たちです。【校長】

全校朝会(7月8日)

今朝は、今学期最後の全校朝会がリモートで行われました。

まずは、6年生の日光移動教室の話題からです。

目標の「史上最強で最高の移動教室」を達成した6年生たち。

おまけに史上最高の恵まれた天候になったことを画面を見ながら懐かしそうに振り返っています。

続いて、子供たちに問いかけます。

校長「7/1は何の日か知っていますか?」

多くの子たちは「?」という反応のようです。

実は、7/1は「日野市子ども条例」の日です。

毎年、この時期に全校朝会で「日野市子ども条例」のことを触れているので、今年も話をしました。

低学年には難しいところもありますが、条例は市独自のきまりであることを説明しつつ、「おしえて日野市子ども条例 のっちと一緒に楽しく学ぼう」の動画のポイントになる部分を流しました。

「日野市子ども条例」では、第1条で、「市と市民が一人ひとりの子どもの権利を尊重し、保障、擁護することで、子どもの幸福の実現を目指し、子どもが健全に育つことができる環境をつくること」を定めています。

「子どもの権利」とは、以下の4つを指します。

生きる権利:子どもが安心して生きるための権利

育つ権利:子どもが元気に成長するための権利

守り守られる権利:子どもがいじめや虐待から守られる権利

参加する権利:子どもが自分の意見を言って社会に参加する権利

このことは、市民全体で人権を守っていくことにつながると、時々画面を止めながら丁寧に説明しました。

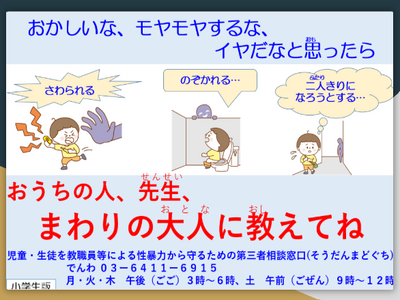

さらに、人を叩いたり、嫌な事を言ったりして、誰かの身体や心を傷つけたりすること、また、体の大事な部分に触ろうとしたり、服で隠れている部分をのぞこうとしたりすることなども人権を侵害する行為であり、大人、子供を問わずやってはいけないことであると話しました。

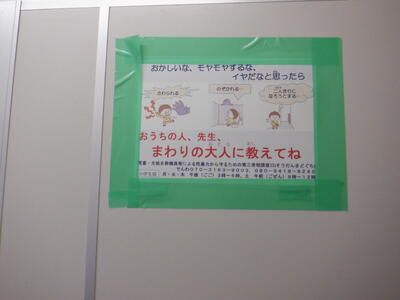

また、困ったことがある場合の相談方法や窓口について紹介しました。

すると、画面を見ていた1年生から、「これって、トイレに貼ってある紙だ!」との声が上がっていたそうです。

(写真は2年生の教室です。)

確かに貼ってあります。

1年生の観察力、おそるべし・・・

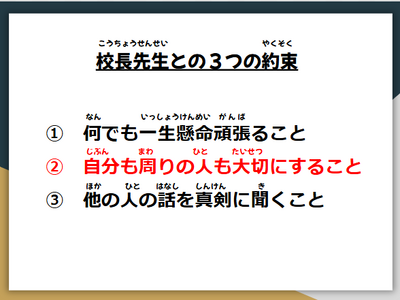

本校には、「潤徳小学校条例」とも言える「校長先生との3つの約束」があり、全児童がこの約束を守ることを始業式、入学式で誓っています。

このうち、2番目の「自分も周りの人も大切にすること」の約束が人権を守ることにつながり、全員がこの約束を意識して生活することで「笑顔招福」の学校につながると話をまとめました。

全校朝会終了後から、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で、「日野市子ども条例」の動画の全編を繰り返し流していますが、休み時間や教室移動のときなど、多くの子が足を止めて眺めていました。

さて、最近、教員の不祥事に関する報道がよく見られます。

本校でも職員打合せの際などに校長から注意喚起を行っていますが、注意する私も、聞いている教職員も大変やるせない気持ちになっています。

極めてごく一部の教員の卑劣な行為で、日々、子供たちに情熱と愛情を注いで接している多くの教員の信頼が失われてしまうのはとても残念なことです。

本校では、教職員も児童も「日野市子ども条例」の趣旨を踏まえ、互いの人権を守る実践を着実に積み上げてまいります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめの委員会活動

今日は、5・6年生による7月の委員会活動の時間がありました。

こちらは、保健委員会の子供たちが集まっているところですが、今学期の活動の振り返りを各自行っています。

記載した用紙は、小学校から高等学校までの学習活動や学校外での活動を記録し、自己評価を行う「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

放送委員会では、昼の放送の「リスナーアンケート」の新しい「お題」を検討しています。

これまで、「もしも、100万円が落ちていたら」、「もう一人の自分がいたとしたら」、そして新ネタの「恋愛相談」など、数々のアイデアを出してきた子供たち。

2学期も人気コーナーを作ろうと意気込んでいます。

集会委員会では、2学期以降の集会の計画を立てています。

校内を騒然とさせる、「ドッキリ集会」はあるのか、ないのか・・・

それは当日まで分かりません。(笑)

よく見ると、黒板には、集会委員会のオリジナルキャラクターの「あつまるくん」が描かれていますね。

こうして、各集合場所で話し合いなどを行っていると、順番に写真屋さんが回ってきます。

6年生の卒業アルバム用の委員会集合写真を撮影しているのです。

もう、6年生は、卒業に向けての準備が進み始めています。

もちろん、委員会活動の時間に常時活動を行っているところもあります。

栽培委員会では、花壇の雑草取りを行っていました。

今日は猛暑日。短時間でてきぱきと作業を進めます。

エコ委員会では、ベルマークの点数を数えています。

そして、本校の中核である児童会本部役員会です。(これに各委員会の委員長が加わると、特設の「中央委員会」になります。)

2学期に向けての壮大なプランを検討中です。

もちろん、極秘事項なので、ホワイトボードは撮影できません。

ホワイトボードには、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙の開票結果も・・・

発表は後日です!【校長】

避難訓練(7月)

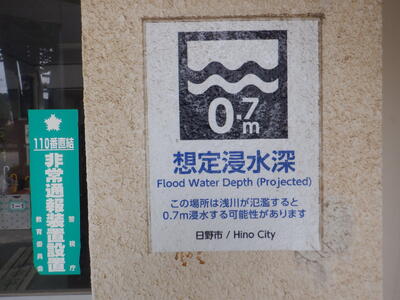

今月の避難訓練の想定は、集中豪雨が発生し洪水が予想される場合です。

校舎裏近くに浅川が流れる本校の立地は、台風やゲリラ雷雨等で急激に増水し、氾濫した場合、正しい避難の方法を理解しておかないと自らの生命に関わることになります。

洪水発生に関する全校放送が流れ、訓練開始です。

まずは、放送を静かに聞き、状況を把握します。

続いて、3階の各教室は、避難準備を始めます。

本校の周りは、浸水してしまい、外への避難ができないという想定です。

そのため、命を守る行動として、「垂直避難」をする訓練です。

2階にいる低学年の児童が、3階の高学年の教室に避難するのです。

そのために、机を下げて、低学年を迎え入れる準備をするわけです。

受け入れの準備をする4年生たち。

昨年度までは2階にいて、避難する側でしたが、今年度から3階での生活になり、受け入れ側になりました。

3階生活が3年目の6年生たち。

さすがに、あっという間に受け入れ準備を整えました。

受け入れ体制ができたところで、2階から3階に低学年が避難していきます。

廊下や階段の移動は「お・か・し・も」です。

こうして、ペアの高学年の教室に移動して身を守ります。

今年度、学級減の影響で、北校舎で生活しているのは3-3と3-4だけになります。

そこで、高学年の部屋に行くのではなく、北校舎の3階の空き教室に一緒に避難します。

人数が確認できたところで、校長の講評です。

・外は晴れてるが、今は大雨が降り、雷も鳴っているようなイメージをもってほしい。

・浅川が洪水になってしまうと、学校の周りは70cmほど水浸しになってしまう予想になっている。1年生なら、胸くらいまで水に浸かってしまうので、外に避難することはできない。

・そこで、できるだけ高いところに避難する訓練である。

・しかし、今は短時間の訓練だが、実際には、水が引くまで長い時間、我慢しなければならないことは覚えていてほしい。

・今年の夏は、全国で約8万回くらいゲリラ雷雨が発生するとの予測もある。洪水のおそれはいつもあるという気持ちで生活してほしい。

実際に洪水があった場合、危ないのは学校ではなく、夜間、家庭にいたときです。

浅川、多摩川のお近くに住み、浸水のおそれのあるご家庭は、日ごろから洪水があった際の対応について、ご家族で相談されるとよいでしょう。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)