推進室情報 2012年

実物投影機の活用

本日は、小学校の学校訪問に行ってきました。1学期に訪問した学校の中では、ICTを活用した授業を一番多く参観することができました。

写真では、実物投影機で、教科書の文章と児童の作品を拡大して提示しています。本校では、先生方が手軽に活用できるように各教室に実物投影機を設置しています。大型テレビやスクリーンに映し出すことで、学習が焦点化され、児童の集中力も高まっていました。写真は、国語科と算数科の授業ですが、実物投影機は様々な学習に活用できます。今後も効果的な活用を目指してどんどん活用してほしいと思います。

映像の効果的な活用

小学校のホームページでは現在、子どもたちにとって小学校生活で思い出に強く残る行事の一つである日光移動教室の情報が、写真に文章を添えて続々と発信されています。自然や文化遺産、集団生活からたくさん学んでほしいという期待と、家庭を離れて生活することへの心配の両方を併せもつ保護者の方に向けて、速報で情報を発信する学校が多くなっているのです。また、移動教室の様子をビデオカメラで撮影し、後日の保護者会等で映像を活用して報告会を実施している学校もあると思います。

デジタルカメラやビデオカメラは、記録だけでなく、教材作りにも活用されています。編集や加工にひと手間加えることで、見やすくなるだけでなく、分かりやすい授業、魅力ある授業づくりにもつながります。当室では、夏季休業中に研修会を実施し、こうした機器の効果的な活用方法の習得についても支援してまいります。

副校長会

今日は午前中、副校長会がありました。学校は校長のリーダーシップの下に運営されていますが、副校長の役割も非常に重要です。校長の意を受け学校組織をリードしていくだけでなく、一人一人の教員を理解し適切に支えていくことも副校長の職務です。副校長は、学校運営のキーパーソンです。そのため、毎月校長会とは別に副校長会を実施し、教育長以下、教育委員会事務局幹部が出席し連絡事項を伝えています。

本日当室からは、各学校のICT活用教育の一層の充実を目指して、研究授業と夏季休業中の研修会の案内、ICT機器における省エネルギーの推進等について伝えました。

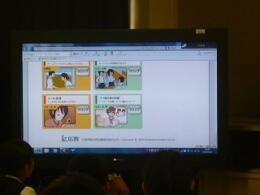

情報モラルの指導

本日は、中学校の学校訪問に行ってきました。五校時の道徳の授業を参観しました。情報モラルの指導の教材として、第1学年では「Netモラル」というICT教材の中のアニメーションを使用していました。「メールがないと生きていけない。」とつぶやく主人公からの頻繁のメールに、まわりの友だちが困っているという内容でした。普段、メールを使用することはない生徒もいますが、主人公の行動を、自分に照らして考えている生徒もいました。

第2学年では、道徳の副読本を使って、情報モラルについて学習していました。

学校では、このように情報モラルの指導を計画的に行っています。

体育におけるICTの活用

ロンドン五輪もいよいよ近付いてきました。昨日は女子サッカーの国際試合があり、最終調整としては心配な結果でした。少し前には、バレーボールの最終予選もありました。以前、バレーボールの男子監督が、ICT機器を手に持って指揮をとる姿をテレビで見たことがあります。スポーツの世界でも、ICT機器はどんどん採り入れられているのだと思います。

学校の体育でも、子どもたちが跳び箱運動やハードル走などで自分の体の動きをその場でビデオで見て、改善点を把握し、次の試技に生かしていくという取組を実践している学校があります。体育におけるICT機器の効果的な活用例です。今後も様々な教科や教育活動における工夫された活用方法を、広く紹介していきたいと思います。

支援の工夫

写真は、先週学校で行われた機器の活用についての研修の様子です。

先週の土曜日、日野第一中学校で行われた、日野市立小中学校PTA協議会の定期総会に参加してきました。開会に先立ち、吹奏楽部のさわやかな演奏があり、会に彩りを添えてくれました。

総会の中で、「先生たちは頑張っているので、保護者としても応援したい。」という話がありました。たいへんうれしいことです。先生たちは様々な教育課題に真摯に向き合い、よく努力しています。我々も精一杯応援していかなければなりません。

学校におけるICTの活用についても、一層効果的な活用を期待しています。授業参観をしていて、この場面であの機器やソフトを活用すれば、子どもの興味・関心をもっと高められるのにと思うこともあります。先生だけに任せるのではなく、その場面で実際に活用されるように支援していくことは、我々推進室の職務です。先生方の活用の障害となるものがあるのであれば、その原因を分析し、どうしたら乗り越えやすくなるのか、支援の具体的方法を考えていく必要があります。

今日は、夏季休業中の研修会の詳細について検討しています。

学校訪問

本日は、小学校の学校訪問に出かけます。時間の関係で3~4分間ぐらいずつですが、ほとんど全ての先生方の授業を参観させていただきます。授業におけるICT活用の様子を実際に拝見できる貴重な機会です。効果的な活用方法をどんどん広めていきたいと思います。また、課題や苦労している点も受け止め、改善に向けた支援を考える機会としております。

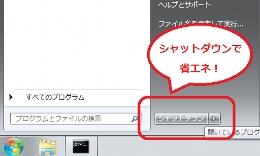

夏の節電に向けて

いよいよ夏も近くなってきました。今年も節電の取組が全国的に進められています。環境教育としても、日常的に無駄な電力を使わない生活をしていくことは大切です。

ICT機器も電力を使用します。必要な電力を必要な時に確保できるように、ICT機器の活用の際も節電を進めています。しばらく使用しないときは電源を落とすことはもとより、セーブモードの活用も学校に勧めています。今月の副校長会で改めて話をする予定です。

健康に留意

先日、「パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話)の急速な普及に伴い、長時間画面をのぞき込むことで首の骨の自然な湾曲がなくなる『ストレートネック』の人が増えている。肩こりや頭痛、めまいなどの原因になることもある。小さな画面に多くの情報を表示させようと、小さな文字で読んでいると、首や肩への負担だけでなく疲れ目やドライアイにもつながる。こうした一連の症状は最近『スマホ症候群(スマートフォンシンドローム)』と呼ばれ、海外でも問題視されている。」という内容の報道に接する機会がありました。

厚生労働省からは、VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理のためのガイドラインが出ています。ICT機器もやはり使用環境に十分配慮していくことが大切です。学校にも注意喚起をしてまいります。

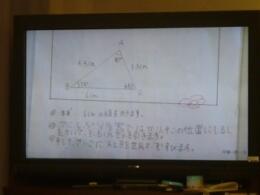

デジタル教科書

日野市では、今年度国語と英語、地図帳のデジタル教科書を中学校で活用できるようにしました。デジタル教科書とは、教科書をそのまま拡大投影できる提示型ソフトウェアです。大型モニターに教科書がそのまま写し出され、その画面に書き込みも出来ます。そのほか、本文だけでなく、教科書に載っている挿絵や写真も拡大できます。その他、教材に即した参考資料もたくさん入っています。(写真は、小学校算数科のデジタル教科書を大型モニターで写したものです)

学校では既に活用が始まっていますが、明日開かれる日野市公立中学校教育研究会の国語部会でデジタル教科書の活用について研修が予定されています。わかりやすい授業を目指した研究の一環です。推進室からも支援に出向き、共に研究してまいります。