推進室情報 2012年

ICTを効果的に活用して

パソコンを活用することで確かに会議や打合せの時間は減ったが、社員の会話も減ってしまったという会話の重要性を訴えるコラムを新聞で読みました。ICTがいかに発展しても、直接会って話す効果を超えることは難しいと思います。

ICTのCは、コミュニケーションのCです。ICTがコミュニケーションの道具として、社会生活だけでなく、学校教育においても大きな力を発揮していることはこれまでもお伝えしてきました。

本市の学校におけるICTのシステムの中で、特に自慢できるものの一つに「ひのっ子宝箱」があります。これは、学校中で子どもを見守り、育てていくためのものです。同じ学校の中にいても、先生方が学校中の子どもたちの情報を日々会話を通して共有していくのは時間的に難しいので、学校生活で見られた成長や頑張りをパソコンに打ち込むことで共有化を図っています。担任が、気付いていなかった貴重な情報が「ひのっ子宝箱」に貯まっていきます。その中には、通知表でご家庭に伝えられたものもあると思います。

夏休みスタート

学校の夏休みが始まりました。21日、22日が土・日だったので、学校の夏休みの活動は実質今日から始まりました。

学校のホームページには、続々と新着情報が掲載されました。16:07現在、本日は25件もありました。土・日の地域行事も含め、様々な活動が行われていることが分かります。ある学校の記事の中に、「夏休みをどう過ごすかで、9月からの子どもたちが変わってきます。子どもたちの未来のために、大人も協力していきましょう。」という文章がありました。夏休みは、子どもにとって大切な役割をもっているということを、大人はしっかり自覚する必要があるということだと思います。

子どもだけでなく先生方にも、夏季休業日にしかできないこと、夏季休業日にすべきことがあるのだと思います。今日は、学期中に増して多くの機器やソフトに関する問い合わせをいただきました。当室の支援員を講師にICTの校内研修も行われました。先生方のやる気にしっかり応えていかねばと気が引き締まる思いがしました。

夏季休業日に向けて

今日で1学期が終了します。子どもたちには、充実した夏休みを過ごしてほしいと思います。

夏休みに入っても学校では、水泳指導、補習教室、部活動、面談等様々な活動や取組が行われます。また、先生方にとっては、校内だけでなく市や東京都などで行われる研修会に参加して、指導力の向上を図る期間でもあります。研修の内容は、教科指導に関するものだけでなく、人権教育、特別支援教育など多岐に渡ります。

ICT活用教育の研修会の今年度の特徴は、ICTを活用した授業づくりの研修に、学校の先生を講師に招いてICT活用の実践報告をしていただくことです。受講する先生方は、実際に実践された先生の話を実感をもって聴くことができると思います。

今週は、順番に講師の先生を訪ね、打合せを行っています。忙しい中、協力してくださる先生方に感謝です。

幼稚園を訪問して

今日は、教育委員会で幼稚園を訪問しました。幼稚園もホームページを活用して保育の様子の情報提供に努めています。実際に活動している子どもの様子は、さらに生き生きしていました。蒸し暑い保育室の中で、様々な運動遊びやゲームに熱心に取り組んでいました。たいへんな盛り上がりでした。その後は、一転静かに絵本の読み聞かせを聞いていました。

参観した時間は1時間でしたが、子どもたちが熱中症にならないように、常に水分補給の声かけを続けながら、保育の目標を明確にした子どもの実態に応じた計画的な活動が展開されていました。子どもたちの満足げな表情が印象に残りました。

また、一人一人にたくさんの励ましの声かけも行われていました。写真は、個への支援として子どもに見通しをもたせるために、小さなボードにこれからの保育内容を示したものです。

遠隔地との交流

学校では、授業で遠隔地を教材として取り上げることがあります。実際に行って調査をすることは不可能ですので、教科書の写真や文章をもとに学習を進めます。これに視聴覚教材として動画が加わることで、子どもたちはより実感をもって学習を深めることができます。

さらに、本市の学校では、現地と相互にライブ映像を映し出し、音声で交流しながら学習を進めることができる環境が整備されています。ICTは、空間的広がりにかなりの対応ができます。

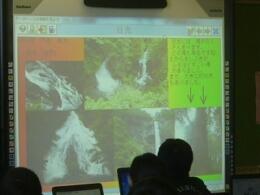

写真は、本日行われた学校と北海道の旭山動物園をインターネットで結び、映像と音声で子どもたちと動物園の飼育員さんが交流しながら学習を進めている場面です。当室の支援員が環境設定を行いました。

夏休みのICTの活用

梅雨が明けました。まさに真夏が到来したような日でした。熱中症にはくれぐれも用心が必要です。気付いてみれば今週で1学期が終了し、子どもたちにとっては待ちに待った夏休みが始まります。

今学期も、学校ではICTを活用した様々な授業が展開されました。夏休み中も、子どもたちが家庭や地域でICTを活用する機会はたくさんあると思います。ICTは、適切に使用すれば大きな効果をもたらしますが、使い方を間違うと事件や事故につながりかねない危険性もはらんでいます。学校では夏休みに入る前に子どもたちに指導していますが、夏休み中は引き続き各ご家庭で十分なご配慮をお願いしたいと思います。

日々の積み重ね

今日の新聞記事に、日本人のプレゼンテーション能力の課題について書いているものがありました。学校でも、みんなの前で発表することに苦手意識をもつ子どもは少なくないと思います。その原因を分析し、解決に向け具体的な手だてをとることが大切です。言語活動やコミュニケーション能力に焦点を当て、研究を進めている学校もあります。伝える力の助けとなるICT機器の活用について支援を強化していくことが当室の役割です。

本市では、ICT機器を活用した子どもたちのプレゼンテーション大会を実施しています。自分たちが学んだことを、聴衆である市民が理解できるように伝えることは容易なことではありません。日々の積み重ねが必要です。

特別支援教育の充実

ICT活用教育の充実は本市教育委員会の主要施策ですが、そのほかの三つのうちの一つが特別支援教育の充実です。

本市では、通常の学級で特別支援教育を進めるに当たり、「ひのスタンダード」という取組を進めています。特別な支援を必要とする子どもに配慮することは、学級全体に学びやすい環境をつくり出すことにつながると考え、様々な取組を「ひのスタンダード」としてまとめ、各学校で実践しています。

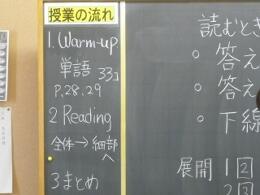

写真は、長い時間集中することが難しい子どもへの配慮として、50分の授業の流れを始めに示したものです。この表示によって授業の進度を確認でき、集中しやすくなります。これは、どの子どもにとっても授業の見通しをもてることにつながり、学習を進めやすくします。

ICTの活用も子どもの集中力を高める助けになります。教科書の中の見せたい部分だけを拡大して大型モニターに映せば、教科書の他の部分に気をとられることなく、どの子どもも課題に集中できます。これは一例ですが、今後も特別支援教育の充実のためにも、ICTの効果的な活用を支援してまいります。

デジタル教科書を活用した授業を参観して

1学期の学校訪問もあとわずかとなりました。

今日は、中学校を訪問しました。好天の下、水泳の授業が行われていました。参観したときは、準備運動が行われているところでした。子どもたちは、リーダーの掛け声で腹筋と背筋の運動に取り組んでいました。これは、「スポーツ教育推進校」として、体育の時間に行っている体力向上の取組とのことでした。子どもたちは真剣に取り組んでいました。

ICTを活用した授業として、英語のデジタル教科書を活用している場面について報告します。教科書の本文を、デジタル教科書の基本的な機能である音声で区切って聞かせ、先生が子どもたちに発問していました。教科書全体を、あるいは特定の部分を拡大して画面に映し出したり、音声を活用したりする基本的な機能の活用だけでも、子どもの集中力を高める効果が十分あることがよく分かりました。

ICTを活用した授業の充実

今日は、小学校(6年生)で日光移動教室のまとめとして、来年移動教室に出かける5年生に伝えるために、見てきたことや体験してきたことをパソコンを使って表現する学習を参観してきました。

5時間目は、文章と写真を組み合わせて作品を作っている場面でした。児童からの質問が多く担任一人では支援しきれない場面で、支援員が児童の質問に答え作業をサポートしていました。また担任にも、ソフトの操作方法についても助言をしていました。

6時間目は、別の学級の授業を参観しました。できあがった作品を使って児童が学級内で発表し、発表を聞いた児童が友達の作品に必要な情報を付け加えるという学習内容でした。作品に写真が加わることで、発表内容の臨場感が増していました。さらに、自分のパソコンから友達の作品に助言を送ることで、情報機器を活用したコミュニケーションが行われていました。

本市では、機器やソフト、支援員を効果的に活用し、分かる授業、魅力ある授業を目指しています。