推進室情報 2012年

ICT活用研究委員会

| 2月26日(火)、ICT活用研究委員会という会議を行いました。本委員会では、本市のICT活用教育について継続してご指導いただいている大学教授からご助言を受けながら、 小・中学校の校長、副校長の代表、当室の職員を中心とする教育委員会事務局職員で、より効果的なICT活用教育の推進を目指して話し合いを行っています。今年度3回目で最終回でしたので、ICT活用教育の今年度の振り返りと、次年度の一層の充実を目指して、ICTを活用した授業やICT機器の設置、活用などについて話し合いました。 |  |

研究奨励校発表会

市内の平山小学校で、2月8日に「『未来の教室』の実現と新たな学びの創造」をテーマに、市の研究奨励校としての研究発表会が行われました。当日は、参観者が500名を超え、先進のICT活用教育への関心の高さを改めて感じました。

当校では、「未来の教室」を学び合いながら新たな知を創造していく環境と捉え、研究を進めました。具体的には、子どもたちに予測困難なこれからの時代を生き抜く力を付けていくために、答えのない問題にみんなで知恵を出し合い、多様な考え方から新たな知を創造していくことを目指しました。

当日は、様々なICT機器やソフトを活用した授業を公開し、その後、未来の教室と新たな学びについて研究発表を行いました。本研究に様々なご支援をいただきました地域、関係の皆様に感謝申し上げます。(当日の様子の詳細は、学校のホームページで情報提供されております。)

※ 写真は、授業で行われたiCTを活用した学習活動の一部です。

|  |  |

| パソコンを活用したグループ 作業 | 児童一人ずつパソコンを活用 | 体育でも実際の動きを映像で 確認 |

情報安全教育の充実に向けて

ホームページの閲覧の不具合について

本日(2月6日)昼頃より日野市立小中学校ホームページのシステムに障害が発生し、閲覧できない状態が続いておりました。17時半頃に閲覧はできるようになりましたが、まだ不安定な状態が続いており復旧に向けて作業を続けております。

たいへんご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いします。

児童・生徒によるプレゼンテーション

教科や総合的な学習の時間などの学習で調べたことや体験したこと、代表委員会や生徒会、部活動の様子などが発表されました。緊張しながらも堂々とした態度で、ICTを活用して分かりやすく発表していました。

授業研究におけるICTの活用

写真は、その中の一つの公開授業とその後の研究協議会の様子です。協議会では、講師は直前に行われた授業の中から取り上げたい場面を写真で示しながら、講評をしています。授業の実際について、参加している先生方と臨場感を高めながら共有していくことにもICTが貢献しています。

小学校国語科の授業におけるICTの活用

今週は、3学期最初の研究発表会が小学校で行われました。文学作品の読みを深める研究ですので、公開された授業は全て国語科の授業です。その中で見られたICTを活用した授業の工夫を紹介します。

(1) 国語科で特に効果的な活用

教科書の本文に線を引く活動は、国語科ではよく行われます。線を引いた箇所をページと行数で説明するだけでなく、大型モニターに実際に映し出せば、児童にとってより分かりやすく、確認に活用することもできます。

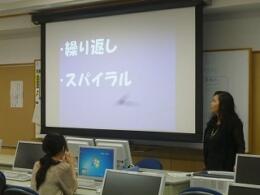

(2) 授業全般に効果的な活用

授業は、小学校では45分間を1単位として行われていますが、内容から考えると、学習の多くは数回の授業のまとまりで構成されています。例えば、一つの文学作品を題材として読みの力を高める学習を10回の授業で計画します。そのため、前の授業の内容を振り返りつながりを意識させることは、授業の学習効果を高めることにつながります。写真の場面は、映像で保存した前の授業の板書を大型モニターに映し出しながら振り返りを行っています。

学習活動のポイントを明確に示し、それを意識しながら学習活動を進めることで効果的に学習を行うことができます。話し合いの最中に、大型モニターにこの画面を提示していくことで、児童は共通点や相違点を意識しながら話し合いを進めることができます。

授業の流れが分かることで、見通しをもて安心して学習を進めることができる児童がいます。授業の流れをホワイトボードに書いたり、写真のように大型モニターに映したりしています。

英語科の研究授業

中学校1年生の英語科の授業でした。前半は、パソコンソフトを活用して外国の都市の位置を大型モニターに示すことで生徒の興味を高め、その土地の天気や気温をすすんで発音できるようにする工夫や、デジタル教科書を効果的に活用し、テンポよく授業を進める工夫が見られました。後半は、生徒がペアやグループを組み、前半に学習した内容を活用しながら英語によるプレゼンテーションに主体的に取り組んでいました。ここでもプレゼンテーションの内容に関わる映像が効果的に活用されていました。

参観した推進委員の先生方からは、「生徒がたいへん意欲的に授業に参加していて、英語が好きになる授業だった。」「自分が受けてきた英語の授業とは大きく違っていた。生徒たちが楽しんでいた。」というような感想が多く聞かれました。デジタル教科書をはじめとするICTのよさが生かされた授業でした。

|  |

| 外国の都市の位置を確認 | 一回読んだら90度回転 |

|  |

| リーディングにデジタル教科書を活用 | プレゼンテーションに使用する画像を選択 |

|  |

| グループでプレゼンテーション | 授業後の協議会 |

情報セキュリティ監査

日野市教育委員会では、情報セキュリティ五か条を定めています。

1 学校にある全ての情報や情報機器に細心の注意をはらいます。

2 ID・パスワードをしっかり管理します。

3 データの保存媒体、フォルダに気をつけます。

4 個人情報の取扱いに注意します。

5 被害者にも加害者にもならないように心掛けます。

すべては子どもたちのために…

学校で教育活動にICTを利活用していくためには、情報セキュリティに十分留意していく必要があります。そのため本室では、毎年情報セキュリティについての監査を実施しています。写真は、11月に行われた今年度の監査の模様です。

|  |

| USBメモリーの貸出簿の確認 | |

|  |

| USBキーの保管方法の確認 | |

|  |

| パソコンの保管方法の確認 | 職員室の作業環境の確認 |

ICTを活用した中学校の授業

【国語科】 デジタル教科書を活用して、教科書の本文を大型モニターに映しながら朗読を聴かせることで、生徒の集中を高めます。

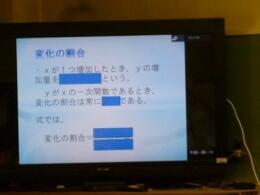

【数学科】 学級を解体して少人数の学習集団を編制し学習しています。大型モニターに教材を提示し、生徒の思考を助けます。

【英語科】 少人数学習集団による学習です。(左)電子黒板に教材を映しながら、プリント学習を進めています。(右)教材を大型モニターに提示し、黒板を活用して授業を進めています。

【社会科】 (左)教科書の中の地図資料を拡大して提示し、さらにその画面に電子機器(パッド)を使って書き込みをしながら説明しています。(右)さらに、生徒のイメージを膨らませるために、写真パネル資料も活用しています。

【美術科】 (左)大型モニターで「線遠近法」という学習内容を伝えています。(右)教材を大型モニターに映し出し、書き込みをしながら「遠近法」について説明しています。

パソコンを活用したグループ学習

この写真は、市内の小学校で先日行われた理科の授業の1コマです。パソコンに映し出された1つの画像をもとにグループで学び合い、協働学習の効果を高めるツールとしてパソコンを活用しています。

公開研究会

|  |  |

| 全国からの来校者 | 学習者用デジタル教科書 | 児童の作品を大型モニターで 提示 |

|  |  |

| パソコンを活用した協働学習(グループ学習) | 研究内容の発表 | |

10月19日(金)に、市内の小学校が、文部科学省の「教育の情報化ビジョン」で示された「21世紀にふさわしい学びの環境とそれに基づく学びの姿」の実現を目指した研究、実践について公開研究会を実施しました。市内はもとより、都内、遠くは沖縄県からも来校者がありました。

当日は、ICTを活用した個別学習(子どもが一人一人進める学習)、協働学習(少人数のグループで行う学習)、一斉学習(学級全体で行う学習)が公開されました。学校で作成した解説をもとに、一部を紹介します。

1年生の個別学習 ・・・ 算数科「たしざん」(個別学習ソフトを活用し、一人ずつパソコンを活用して学習を進める)

学習中、問題の意味が分からないときは、お互いに教え合って学習を進めていくことができるように、机の配置を4人1組の風車 (かざぐるま)型にする。友達に聞いても分からないときは先生に聞く。教師は、教師用モニターを見て、児童の学習状況を把握し、同じ問題を何度も間違えたり、解答に時間がかかっている児童に個別指導を行い、くりあがりのあるたし算の計算技能の定着を目指す。

特別支援学級の協働学習、一斉学習 ・・・ 生活単元「校外宿泊学習」(考えを伝え合い学び合う学習を支援するためのソフトを活用して、グループ学習を進める)

宿泊学習の新聞を、グループで分担してパソコンを活用して作成する。その際、パソコンの画面上で同じグループの友達の作業状況も確認できるため、話し合いや助言をし合いながら作成でき、協働的に学習を進めることができる。

5年生の協働学習一斉学習 ・・・ 家庭科「安全な環境」(考えを伝え合い学び合う学習を支援するためのソフトを活用して、グループ、全体で学習する)

防災の視点から、教室環境の問題点・改善点について考えたことを本ソフトに表現し、グループで話し合い、よりよい案にまとめる。それをクラス全体で発表し合い、感想や意見を伝え合う。

このような、ICTを活用した個に応じた基礎・基本の定着、グループや全体で学び合いといった21世紀の学びの提案がありました。当室でも学校とともに、今後も21世紀の授業の創造を追求してまいります。

学校訪問

|  |

| 学校・市のICT活用教育の説明 | ペンタブレット型パソコンを活用した授業 |

10月23日(火)、小学校で他県の教頭会の訪問を受けました。先日は、当室で九州の県の教育委員会、先生方の訪問を受けました。

本市では、平成18年からICT活用教育に特に力を入れて取り組んできておりますが、もちろんまだまだ多くの課題も抱えております。そういった課題も踏まえて本市の取組をお伝えすることで、少しでも各地域のICT活用教育の充実に資するところがあればと考え、今後もできる限り訪問要請に応えてまいりたいと思います。

ICTの効果的活用

一昨日の午後、教科や領域等の部会ごとに市内の小学校の先生方がそれぞれの会場に分かれて研究会を行いました。

写真は、社会科の研究授業でICTを活用している場面です。子どもたちがスーパーマーケットとコンビニエンスストアに出かけて、販売の工夫について調査した時の様子が映し出されています。

調査の際の写真の提示は、子どもたちが発見した内容を確認する助けとなり、見たり聞いたりしてきた内容をもとにして、それぞれの販売の工夫の類似点や相違点を考える際の支援として効果的でした。授業では、大型モニターへの写真の提示だけでなく、実物投影機も活用していました。両方とも短時間の活用でしたが、子どもたちの学習の効果的な支援となっていました。

子どもたちの理解や思考を支援する道具としてICTの日常化が進んでいます。

中学校のICTを活用した授業

|  |

| 保健体育科の柔道の授業 | 数学科の関数の授業 |

|  |

| 英語科のデジタル教科書を使った授業 | 教材への興味を高める目的で映像を活用した 技術科の授業 |

|  |

| 地域の食文化をICTを使って紹介している 家庭科の授業 | 映像を活用して学習内容の理解を深める社会科の授業 |

| |

| 映像で見本を提示している美術科の授業 |

10月に入り、学習に集中しやすい気候になってきました。

今日の写真は、2学期に実施した学校訪問の際に参観した授業の中から、ICTを活用している場面を撮影したものです。

学校では、ICTも多様に活用しながら日々よりよい授業を目指して実践を積み重ねています。今月は、学校公開を予定としている学校が多くあります。是非、多くの方に実際に授業を参観していただきたいと思います。なお、学校公開の予定については、学校のホームページをご参照いただくか、直接学校にお問い合わせください。

授業支援

今日は、朝から支援員とともに授業の応援に出かけました。算数の個別学習ソフトを活用する授業でした。適宜支援員がサポートをしながら授業が進みました。

様々な学校のホームページに、ICTを活用した授業の様子が報告されています。これからも支援員を上手に活用し、分かりやすく魅力的な授業をたくさん創り出してほしいと思います。

校内研修

2学期が始まり、夏が続いているような暑さの中、1週間が過ぎようとしています。早くも運動会の練習や修学旅行が行われている学校もあります。

写真は、一昨日行われた中学校の校内研修の様子です。「基礎的・基本的事項の定着と学力の向上」をテーマに、ICT機器を活用した研究授業を行い、授業内容の工夫、改善を図ることを目指し、5校時に7つ(7教科)の研究授業が行われました。

研究授業は、準備が必要なためこの時期に実施することはあまりありません。その中で、これだけの数の研究授業を実施したことに、授業の充実に向けた並々ならぬ意欲を感じます。当室からも、支援員2名が応援に行きました。今後も、ICTを活用した授業改善のサポートに努めてまいります。

実践報告

本日は、ICTを活用した授業づくりの研修会を行いました。

昨日同様、市内の先生に実践報告をしていただきました。

授業における学習効果をより高めるためのICTの活用の仕方や効率的な準備の方法、併せて、それを実現していくための、授業スタイルの確立と子どもへの浸透について報告いただきました。活用したコンテンツの共有財産化の大切さも伝えていただきました。

今年度の「授業づくり研修」では、先生方の実践を生の声で伝えていただきました。受講の先生方にとって特に響く助言になったと思います。

プレゼンテーションソフトの活用

今日は、プレゼンテーションソフトを授業や校務に活用するための研修会を行いました。

その中で、市内の二人の先生に実践報告をしていただきました。お一人は、生徒の興味・関心を喚起し、学習内容を確実に定着させていくために、プレゼンテーションソフトを効果的に活用して教材を作成、提示されていました。もうお一人は、児童が地域で行った仕事体験を、写真を活用して分かりやすく伝えるためにプレゼンテーションソフトを活用した事例を報告してくださいました。

どちらも、授業の様子が鮮やかに目に浮かびました。プレゼンテーションソフトの活用のポイントが、実感をもって伝わってきました。

個別学習の充実

夏季研修会が再開しました。今日は、パソコンを使って、子どもたちがそれぞれのペースで様々な教科の学習を進める方法について研修しました。この学習は、学習の個別化を実現し、子どもが主体的に取り組むことを目指しています。また、学習を進める過程で、教師と子ども、子どもと子どものコミュニケーションが高まることも期待されます。

先生方には、子どもの立場からソフトを活用し、計算問題に誤答すると、誤答を導く考え方を修正するための的確な指導・助言の言葉が画面上に表示されることや、指導の過程が細かく設定されていることなど、学習効果を高める様々な工夫を実感できたと思います。

また、個々の子どもの学習の状況が先生用のパソコンに蓄積され、援助を必要としている子どもの情報も分かるなど、教師の支援の質を高める仕組みについても研修しました。。

一人一人の子どもに確かな学力を確実に定着させていくために有効なICT活用の一つの方法です。今日は、市内の先生から、学級での授業だけでなく、算数の少人数学習や夏季休業中の補習で活用した事例も報告されました。

学校での活用が一層進むよう、今後も様々な働きかけを継続していく予定です。