教育センター最近の活動

わかば教室主催の講演会が行われました。

3月8日(金)の卒業・進級を祝う会の終了後、保護者を行いその後、保護者対象の講演会を実施しました。

テーマは「子供との関わりについて」です。

~ 学校に行きたがらない子供との関わりについて ~

講師は、明星大学心理学部心理学科教授 竹内 康二氏です。

* 立場や視点によって、ものの見方や考え方がとても異なることを、いろいろな体験実験によって、

改めて考えさせられました。いろいろと勉強になった素晴しい講演会でした。

わかば教室では「令和5年度の卒業・進級を祝う会」を実施しました。

令和6年3月8日(金)にわかば教室では今年1年間頑張った児童・生徒のために「卒業・進級を祝う会」を実施しました。

センター長の話から始まり、児童・生徒たちが、1年間の活動をビデオ映像で作成し、披露しました。卒業を祝う言葉あり、合奏あり、遠足の様子ありと、素晴らしい出来栄えでした。児童・生徒がわかば教室で頑張っている姿がしっかりと現れていました。

また、子供たちで素晴らしい桜の壁画を作成するなど、新たな旅立ちの姿勢がしっかりと伝わってきました。

多くの保護者や教育委員会の関係の方々や児童・生徒の関係の学校の代表の先生方が参列し、とても素敵な、立派な卒業・進級を祝う会がおこなわれました。

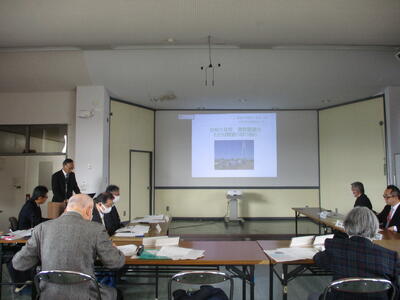

令和5年度 第2回 日野市立教育センター運営審議会が行われました。

2月19日(月)に令和5年度第2回日野市立教育センター運営審議会が行われました。

今年度の日野市教育センターの活動についての成果と課題の報告を受け、審議委員の皆様方で、今後の活動についての協議が行われました。

はじめに竹山教育センター長が、教育センターの活動状況の概略を述べました。

その後、理科教育推進研究部、郷土教育推進研究部、教職員研修係、学校生活相談係(わかば教室指導係)の4つの部署の代表が、1年間を振り返りながら今年度の活動報告を行いました。

それぞれの報告を受けて、8名の審議委員の皆様方から、いろいろな質問や感想、意見が述べられました。

多くの審議委員から、センターの活動に対して建設的な意見が述べられ、沢山の励ましの言葉をいただくと共に今後に向けての示唆もいただきました。

最後に竹山教育センター長から謝辞として、これらのご意見をしっかり受け止め、「学校を支える教育センター、及び子供の夢の実現のために役立つ教育センター」を目指し、所員一丸となって頑張っていきたい旨が述べられました。

また今年度をもって、学識経験者の 鯨井 俊彦様 及び 能瀨 廉英 様は、運営審議委員を退かれます。長きにわたり、日野市の教育センター活動にご尽力をいただきました。

ここに、あらめて感謝を申し上げます。

若手1年次の方々の最後の研修を行いました。

3月15日に今年度最後の若手1年次の研修が行われました。

ねらいは

* 「研修を通して、研修生が1年間の若手教員育成研修(1年間)を振り返り、成

果と課題を明確にすることができる。そして、若手育成研修(2年目)の目標を持

つことができる。」です。

1年間、関わった指導育成担当の3名の所員と若手の先生方が3つのブロックに分かれ、1年間の成果と課題について報告会を行いました。

5分で1年間を振りかえってそれぞれが報告をしました。先生方はいろいろな困難を乗り越え、1年間頑張ってきて、そこで見えてきた課題を解決するために、来年度に向けて、新たな思いを伝えていました。1年前とは、まったく違った、たくましを感じました。これからも日野の子供たちのためにさらに力をつけて、頑張ってもらいたいと思います。

最後に教育センター長より、2年目の教員に向けての心得を伝えると同時に励ましの言葉を述べていました。

これからの先生方の成長が楽しみです。

令和5年度日野市教育センター「活動報告・調査研究事業発表会」が行われました。

昨日、2月13日(火)に日野市教育センター活動報告・調査研究事業発表会が行われました。

活動報告として、

1.研修部研修係活動報告 2.わかば教室運営報告

推進研究事業として

1.理科教育推進研究事業発表

* 「ひのっ子」が主体的に活動する理科学習が展開されるための教員の理科授

業向上による魅力的な理科授業のあり方についての研究及び実践研修等につい

ての発表。

2.郷土教育推進研究事業発表

* 日野市の郷土教育資源を活用して教員が気軽に郷土教育に取り組めるように

するための授業づくりの研究及び実践授業についての発表。

以上4つの部署から、1年間の総まとめとして、報告をいたしました。

市内から小・中学校の代表の方々や来賓の方々がたくさん集まって下さり、教育セ

ンターの活動報告及び研究成果を熱心に聞いていました。

また最後に、堀川拓郎教育長から、4つの部署の報告に対して、それぞれ丁寧に、

きめ細かく分析し講評をいただきました。またそれぞれの活動に対して、あたたか

い励ましのお言葉もいただきました。感謝申し上げます。

最後に教育センター長が謝辞を述べ、来年度に向けての思いを伝えて、報告・研究

発表会を終了いたしました。

第2回若手教員育成研3年次研修会が行われました

2月1日に新採3年目の若手教員の研修会が行われました。今年度最後の研修でした。多くの経験をつんで、3年間を過ごしてきた先生方はとてもたくましく、成長していました。

講義内容は 2つでした。

1.「学校運営への参画・組織貢献の在り方」について。です。

ねらい

・ 研修生が、研修を通して、学校運営への参画及び組織貢献の在り方を理解し、自己の実践を振り返りながら今

後の職務遂行について展望をもつことができる。

* この内容で、日野第五小学校の石川 誠校長先生が講義しました。4年目に向けての大切な資質であり、先

生方も真剣に学んでいました。

2.「若手教員育成研修の終了とこれからに期待すること。」です。

ねらい

・ 研修生が、研修を通して、自身の教育実践や校務分掌の進め方を振り返り、自らの課題や改善策を見付けるこ

とができる。また、研修生が4年次以降の伸長期に求められる能力や役割を理解し、今後の職務やキャリアプラ

ンの見通しをもつことができる。

* この内容で、日野市教育部参事兼教育指導課長事務取扱 長崎 将幸 先生が講義しました。現状から今後

に向けての話を皆さん真剣に聞いていました。特に3年間の指定研修を終え、これからは自主研修となりま

す。これからが、真の教師として、どのように成長していくが問われます。先生方の頑張りに期待するところ

です。

令和5年度 日野市立教育センター活動報告・調査研究事業の発表会を行います。

教育センターでは、日野市の教育課題に対する研究や研修、教員の指導力向上のための研修、若手教員の授業観察・指導・助言、わかば教室の運営等を行っています。

1年間の活動の成果として、理科教育や郷土教育の調査研究事業の発表、教員研修やわかば教室運営についての報告を実施します。

教育関係者のみなさまのご参加をお待ちしています。

また、当日の様子を後日動画配信する予定です。視聴方法及び視聴可能期日につきましては、後日改めてご案内いたします。

【日時】 令和6年2月13日(火曜日) 午後2時から4時まで

【会場】 日野市教育センター 3階 講堂

【活動報告・発表内容】

〇 令和5年度「教員研修について」の報告

〇 令和5年度「わかば教室運営について」の報告

〇 令和5年度「理科教育推進研究について」の発表

〇 令和5年度「郷土教育推進研修について」の発表

*【問合せ】 日野市教育センター (☎ 042-592-0505)

第6回郷土教育推進研究員会を行いました。

*1月29日に今年度最後の郷土教育推進研究会が行われ、1年間の活動の総まとめとして、4つのグループの研究成果の発表が行われました。

Aグループの研究テーマ

・郷土の魅力を発見し、伝えることができるひのっ子の育成。

Bグループの研究テーマ

・日野の魅力を知り、郷土を好きになるひのっ子の育成をめざして

Cグループの研究テーマ

・日野の良さに気付き、語れるひのっ子を目指して

Dグループの研究テーマ

・郷土を愛するひのっ子の育成を目指して

~指導事例集の効果的な活用による授業づくり~

* どのグループも素晴らしい研究成果がありました。1年間の研究をわずか、6分で

まとめましたがとても素晴らしかったです。

2月13日(火)に教育センターで研究成果の発表を行いますので、多くの方に参加

してほしいと思います。

第3回若手教員育成研2年次研修会が行われました

令和6年1月25日(木)に第3回目の新採2年次生の研修会が行われました。

2つの研修講話がありました。

1.「キャリア教育の推進」について、日野第四中学校の小村 英樹副校長が講話をいたしました。

ねらいは

研修生が、研修を通して、キャリア教育の基礎・基本について理解を深めることができる。また、特別活動を要と

しつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図るための見通しをもつことができる。 です。

2.「2年次研修の振り返りと3年次教員に期待すること」です。 この講話は、日野市の馬場 章夫統括指導主事に

していただきました。

ねらいは

研修生が、研修を通して、自身の教育実践や校務分掌の進め方を振り返り、自らの課題や改善策を見付けることが

できる。また、教員としての中長期的なビジョンをもち、具体的にどのような力を身に付けていくべきか、見通しを

もつことができる。です。

ともに大事な講話なので研修生は誰もが真剣に聞いていました。 経験を積むごとに、先生方は学校の中心的な役割を担っていきます。3年次での成長に期待したいと思います。

郷土教育推進委員会による研究授業を行いました。

10月24日(火)に郷土教育推進委員会主催による、

研究授業を実施しました。

全体の研究主題

「郷土への愛着を高め、地域と共に生きようとするひのっ子の育成」

*グループBでは滝合小学校の高橋 類子先生が5年生で研究授業を行いました。

Bグループの研究テーマは「日野の魅力を知り、郷土を好きになるひのっ子の育成を目指して」です。

「総合的な学習の時間」で扱いました。

★ 単元名は「日野の工業調べ隊!」(全15時間)です。

〇授業の感想では、

・日野市の企業がピンポイントでわかる資料の充実がよかった。

・資料を子供たちが熱心に読み込み興味をもって調べていた等の感想がありました。

この授業通して、子供たちが日野市の魅力をしっかり感じとってくれたと思います。

授業の様子 研究協議会の様子 グループ会議の様子

*グループCでは七生緑小学校の谷村 建哉先生が3年生で研究授業を行いました。

Cグループの研究テーマは「日野の良さに気付き、語れるひのっ子を目指して」です。

「総合的な学習の時間」で扱いました。

★ 単元名は地域に学ぼう「日野市の学校給食の良さを紹介しよう」です。

〇授業の感想では、

・給食に関わっている人の直接のお手紙はとても自分事につながった。

・資料が多くイメージがつかみやすかった。

・総合的な学習で問いが生まれ、学習のスパイラルにつながっていた。等の感想がありました。

この授業から、日野の給食の素晴らしを感じ、日野の良さの一面が分かったのではと思います。

授業の様子 研究協議会の様子 分科会の様子

次回の研究授業は、11月28日(火)にAグループが旭が丘小学校で、Dグループが東光寺小学校で、研究授業を行います。