文字

背景

行間

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たてわり班造形活動

明日から開催される展覧会。(明日は児童鑑賞日です。「潤徳ファン」の皆様が観覧できるのは、11/14、15となります。)

今回の大きな目玉の1つは、「子供たちがつくる」展覧会にすべく、たて割り班を生かした、全校児童による共同作品「Juntoku the sea」と「光り輝く竜」です。

これまで、たて割り班リーダー兼展覧会実行委員の6年生たちが、計画を立て、準備を進め、前回のたて割り班活動の時間に1~6年生の班のメンバー全体で共同作品の構想を立ててきました。

そして、今日の3・4時間目、「たてわり班造形活動」として、全たて割り班同時進行で作品の制作を行いました。

まずは、たて割りテーマソング「さんぽ」の流れる中、放送の合図に合わせて5年生が1年生を迎えに行きます。

ここは、鉄板の流れです。

各たて割り班の教室に移動すると、担当の6年生たちが説明を始めます。

本校には、48のたて割り班があります。

そのたて割り班が、「Juntoku the sea」と「光り輝く竜」に分かれます。つまり、24班ずつ担当します。

さらに、その24班が2つの班ごとにパートの作品を作ります。ですから、12のパートができるわけです。

最後、体育館に展示する際に12のパートをつなげると「Juntoku the sea」や「光り輝く竜」の全体作品になるという流れです。

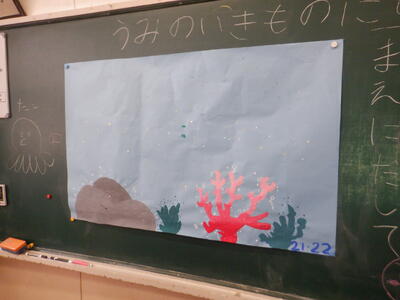

こちらは、「Juntoku the sea」を担当する、たて割り21・22班の台紙です。

ここまでは、21・22班の6年生たちが準備しています。

この台紙の上に、各班のメンバーで作った海の生き物を貼り、パート作品にしていきます。

ちなみに、写真は11・12班の6年生たちがサンプルの生き物を貼って説明したものです。

全体の流れを理解したうえで、各自が「海の生き物」作りを行います。

1年生A「ねぇ、タコでもいいの?」

2年生A「チンアナゴ。かわいいでしょ。」

5年生A「ペンギンは海の生き物にしていいですか?」

6年生は作業を見守り、手伝い、質問に答えていきます。

班によっては、協力して「大物」などを作り始めるところもあります。

こうした自由な発想が生かされるところが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂です。

できた生き物を貼る場所もみんなで相談しながら決めていきます。

一方、「光り輝く竜」を担当する班の作業も進みます。

こちらも、台紙は6年生たちが事前作業で準備しています。

「Juntoku the sea」はでき上がった作品全体で海の世界を表現しますが、「光り輝く竜」は、12のパートをつなげて、1つの竜にします。

「光り輝く竜」の個人作業は、「竜のうろこ」を作ることです。

サンプルを示しながら6年生たちが説明します。

一人一人がカラフルな思い思いのうろこを作り、それを並べて貼っていきます。

「Juntoku the sea」と違い、うろこを敷き詰めるので、色合いなどのバランスを考えなければなりません。

そのため、貼る作業は下級生に任せず、6年生が相談し合って進めているところもあります。

うろこの形も画一的ではありません。

12のパートをつなげると、どんな竜になるか楽しみです。

最後は、たて割り班リーダー兼展覧会実行委員の代表児童の6年生が全校児童に対し、展覧会の成功に向け、檄を飛ばしました。

個人の力作と、全校で力を合わせた作品が展示される本校の「子供たちがつくる」展覧会。学校公開と併せ、ぜひご覧ください。

ただし、今日から2-1が学級閉鎖になるなど、本校だけでなく、全国的にインフルエンザの流行期に入っています。

十分な感染対策を行ったうえでご来校ください。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)