文字

背景

行間

学校公開・道徳授業地区公開講座・地域懇談会のお知らせ

平素より本校の教育活動に格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

この度、以下のとおり「学校公開・道徳授業地区公開講座」を開催いたします。

〇開催日時〇

(1) 令和8年 2月13日 金曜日 8時45分から12時15分 4校時まで授業公開

(2) 令和8年 2月14日 土曜日 8時30分から11時10分 3校時まで授業公開(特別時程A)

※11時15分から12時まで道徳授業地区公開講座・地域懇談会(多目的ルーム)

(受付 11時00分~)

内容等の詳細については、添付資料をご確認ください。

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】6年生による「出張ミニ先生」③

今朝は、「卒業プロジェクト」の一環である、6年生による3回目の「出張ミニ先生」の取組が行われました。

今日が最終日です。

今回は、中学年の3・4年生をサポートしている様子を取材しました。

6年生たち「おはようございます!」

3年生A「おはようございます」

登校してきた下級生を各教室のドア付近で迎えることにも慣れてきました。

今日の「潤いの時間」で学習する内容を担任と確認です。

全体に挨拶をしてからサポート開始です。

4年生は学級閉鎖がありましたが、閉鎖明けで多くの子が教室に戻ってきました。

ちょうど、来年度の八ヶ岳移動教室の食事に関する食物アレルギー事前調査の用紙の確認を行っていました。

重要な書類ですから、欠席児童の分も含めて、6年生が一緒に内容の確認を手伝っています。

校長「夕飯のメニュー、ハンバーグにエビフライだって!」

4年生A「おいしそう!」

5年生への夢が広がります。

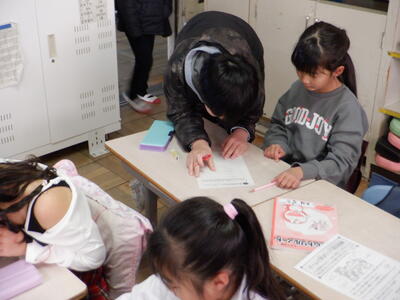

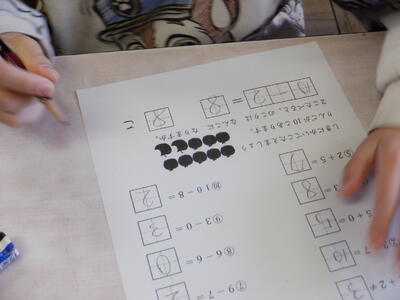

あまりのあるわり算のプリントを解いている3年生。

6年生A「5の段思い出して。五七?」

3年生A「35!」

6年生B「それを、わる数から引いて・・・。」

プリントができたら、6年生に丸を付けてもらいます。

全部できたかな?

4年生はさらに難しくなり、「小数のわり算」に取り組んでいます。

教える6年生たちも熱が入ります。

中には、アイスブレイクしている学級も。

黒板には「6年生と『Kahot!』で勝負だ」と書いてありました。

3年生VS6年生のクイズ対抗戦で歓声が上がっていました。

3回の「出張ミニ先生」の体験で、すっかり「教師の顔」になった6年生たち。

ますます下級生の尊敬を集めたようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第9回たて割り班活動

今日は、たて割り班活動の日です。

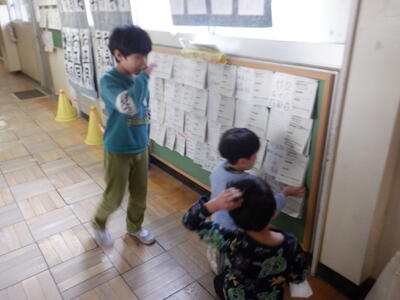

いつものように、校長室前の廊下にある「たて割り掲示板」には、低・中学年の子たちが場所や持ち物の確認のため集まっています。

ん?6年生の姿も。

6年生A「お~、新しい遊びじゃん!」

6年生B「5年生、気合入ってるね~!」

そうです。今回から5年生が中心となる、「代替わり」の活動になるのです。

そのため、6年生たちは、直前までどんな遊びになるのか知らされていません。

どうしても、後輩たちが何をするのか気になるのです。

開始時刻になり、「さんぽ」の曲に合わせ、放送委員会から活動場所への移動を促す放送が入ります。

ここも前回と変わりました。

前回までは、6年生が活動準備をしていたため、5年生が放送を入れていましたが、今日は5年生が活動準備をしているため、6年生が放送をしています。

そして、1年生も変わりました。

前回までお迎えに来てくれていた5年生たちが、活動準備のため、もうお迎えには来ないのです。

自分たちだけで活動場所まで行かなければなりません。

校長「迷子にならないようにするんだよ。」

1年生A「もう大丈夫!幼稚園じゃないんだから!!」

また叱られてしまいました・・・。

前回までは、5年生に手をつながれていたのに・・・。

実際に移動が始まると、すんなりと活動場所に向かっていく1年生たち。

成長をうれしく思いますが、ちょっと淋しくもあります。

一方、活動場所で班員を待つ5年生たち。

ちょっと緊張した表情です。

班員を集め、出欠確認と遊びの説明を始める5年生たち。

すらすら話しているので、今日に向けて、相当練習してきたようです。

室内遊びの班も5年生が進行します。

誰もが知っている椅子取りゲームですが、一生懸命説明します。

楽しく遊び始めます。

黒板には「お母さんゲーム」と書いてあります。

ニューゲームも登場しているようです。

今日はちょっと寒さも緩み、校庭での遊びも楽しそうです。

最後は振り返りです。

6年生C「初めてにしては、5年生の進行は上手で、遊びも面白かったです。」

先輩からエールが送られます。

中には、解散後、5・6年生だけで「反省会」をする班もいくつか見られました。

5年生A「どうやったら、低学年も盛り上げることができるんですか?」

6年生D「今日の説明は、同じことを繰り返していたから、もっと事例を多くするといいと思うよ。」

5年生A「バリエーションを増やすということですね・・・。」

来月の今年度最後のたて割り班活動に向けて、5年生の意気が上がります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】6年生による「出張ミニ先生」②

昨日に続き、今朝は、6年生による「出張ミニ先生」の企画が実施されました。

今日は、5年生のサポートの様子を取材しました。

3階で隣同士の5年生と6年生ですが、今朝はしっかりと挨拶です。

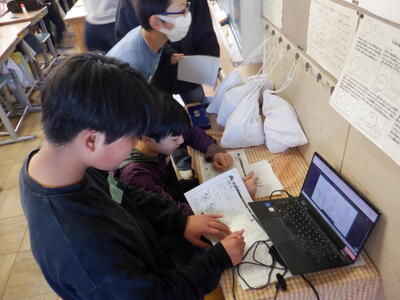

提出物の確認と丸付け作業です。

5年生の担任から、Chromebookに答えの見本が示されています。

校長「5年生の計算だと、さすがに難しい?」

6年生A「はい。難しいし、解くまで時間もかかるので・・・。」

提出された漢字練習ノートのチェックもします。

6年生B「すごく、字が丁寧だねぇ。」

花マルを付けながら話しかけます。

5年生A「『ひのっ子作品展』にも作品が出たことがあります。」

会話が弾みます。

一方、「潤いの時間」に5年生に提示するプリントの難易度が高く、6年生自身が困惑する場面も。

登校してきた5年生を放置して、担任と一緒に解き方を相談している場面も見られました。(苦笑)

チャイムが鳴り、「潤いの時間」がスタートしました。

一緒に朝の挨拶をしたり、自己紹介をしたりします。

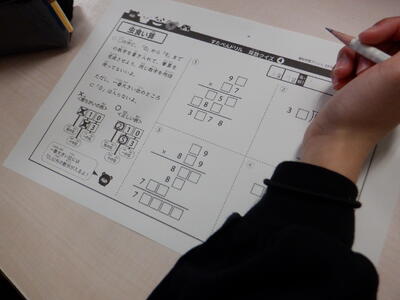

そして、高難度の「虫食い算」などのプリントに挑戦。

5年生B「え~、激ムズ!」

などの声が上がります。

校長「そんなときのために、6年生のミニ先生がたくさんいるから、どんどん呼びましょう!」

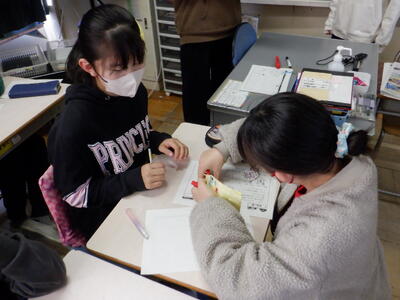

6年生総がかりで個別指導です。

中には、正解するとシールを貼ってあげている6年生もいました。

5年生もうれしそうです。

Chromebookを手に机間指導する姿は、まさに教員そのものです。

最後に6年生からの激励の一言もありました。

5年生が相手だと「ミニ先生」という感じではなく、同格で一緒に問題を解くという感じでしたが、5年生からは「ありがとうございました」という声がたくさん上がっていました。【校長】

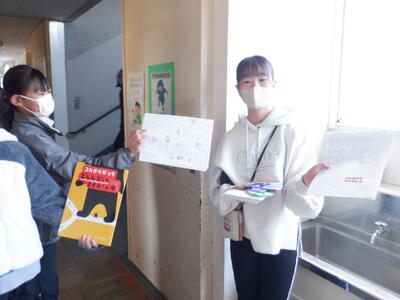

【子供たちがつくる学校プロジェクト】6年生による「出張ミニ先生」①

卒業までいよいよ2か月を切った6年生。

卒業を前にして、学校に、そして下級生の役に立てないかと、「卒業プロジェクト実行委員会(詳しくは、こちら)」を立ち上げ、様々な企画を考えてきました。

その第1弾が「出張ミニ先生」の企画です。

1~5年生の各学級に行き、朝の「潤いの時間」の学習や作業のサポートをしようというものです。

今週、「出張ミニ先生」は3回計画されているので、今日は、低学年のサポートの様子をお伝えします。

朝、8時には登校してきた6年生たち。(これだけでもすごいことです。)

担当する学級の前で、登校してくる子供たちを待ちます。

プリントを持っている子たちがいます。

何のプリントか聞いてみると・・・

6年生A「お父さんのパソコンを借りて、1年生用のプリントを作ったんです。担任の先生にお願いして印刷してもらいました。」

自宅で教材研究をして授業に臨む・・・まさに、「ミニ先生」ではなく、本当の先生じゃないですか!

校長「素晴らしい!将来、小学校の先生になろうよ~!」

思わずスカウトです。(笑)

8:10になると、続々と他の学年の子供たちが校舎に入ってきます。

6年生B「ちゃんと挨拶できないと、教室には入れませんよ。」

自ら挨拶しながら子供たちを迎える6年生たち。

挨拶運動も兼ねているわけです。

2年生も6年生と挨拶です。

提出物の確認、朝の支度なども手伝います。

1年生A「もう大丈夫!一人でできるから!」

入学直後は、6年生に任せっきりだったのに・・・。(詳しくは、こちら)

成長したものです。

「ミニ先生」ですから、担当する学級の担任とも「業務内容」の打合せです。

8:25になり、「潤いの時間」が始まります。

日直が出てきて、朝の会を始める学級もあります。

校長「6年生は挨拶名人だから、6年生に負けないような大きな声で元気に挨拶しようね。」

日直の児童「おはようございます」

低学年の児童も6年生たちも元気に挨拶です。

「ミニ先生」として、「着任の挨拶」をする学級もあります。

2年生たち「よろしくお願いします!」

サポートを受ける側も、「ミニ先生」に挨拶です。

こうして、サポート開始!

使用するプリントなども「ミニ先生」が配布します。

実は、素早くプリントを配布するだけでも教員の熟練の技があるのです。

1つ1つの細かい手順にも教員の苦労があることに気付く6年生たち。

6年生総がかりで学習サポートに入ります。

丸付けも「ミニ先生」の大事な仕事です。

と思ったら、6年生が2年生の担任に答えの確認をしています。

6年生でもちょっと戸惑う問題もあるようです。(苦笑)

学級によっては、6年生と一緒に遊んだり、節分なので鬼の面作りの手伝いをしたりする活動もありました。

そして、「自作プリント」にも1年生がよく取り組んでいました。

自分が作ったプリントが提出されていくのを見守る気分はまさに教員そのものでしょう。

2年生たち「ありがとうございました!」

学級の子供たちのお礼を受けて、初日の「ミニ先生」の仕事は終了です。

今週、あと2回、「ミニ先生」の企画が行われます。

頼りになる6年生たちです。【校長】

避難訓練(2月)

2月になり、立春はもう間近です。

「最強寒波」も少し峠を越え、日差しも心なしか強くなってきたように感じます。

昼休みには多くの子が校庭に出て遊んでいます。

図書室で読書にいそしむ子供たち。

教室でも思い思いに過ごしています。

1年生A「校長先生、見て!(自作の)シールを作ったの。」

このように、子供たちがバラバラになって過ごしていると・・・。

副校長「訓練、訓練。地震です!・・・」

との緊急放送が入ります。

1秒もしないうちに、机の下に身を隠す子供たち。

これまで行ってきた避難訓練の成果です。

校庭で遊んでいた子たちも真ん中に集まっていきます。

教室にいた子たちも、担任ではなく、各階にいた教員の指示に従って校庭に出ていきます。

避難が完了し、校長からの講話です。

・今回は、昼休みに地震が起きた場合の訓練を行った。

・いつも話しているとおり、地震などの災害はいつ起きるか分からない。どんなときでも落ち着いて行動できることが重要である。

・特に休み時間など、学級外で過ごしているときは、担任の先生がそばにいるとは限らない。近くにいる先生の指示に従って行動できるようにしなくてはならない。

・全員の人数確認ができないと、先生たちは、けがなどをして校内に取り残されている子がいるのではないかと心配してしまう。まとまって避難できるように心掛けてほしい。

また、避難訓練とは関係ありませんが、インフルエンザ等に罹患し、欠席する児童が増えていることから、うがいや手洗いの励行、十分な睡眠と栄養摂取について全校児童に呼び掛けました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)