文字

背景

行間

「昆虫のふしぎ」を知ろう!

1学期に理科で「こん虫の育ち方」について学習した3年生。

本校の学区域に近接した施設として「多摩動物公園」があります。

園内には本格的な昆虫館がありますので、学習内容を深めるには最適な場所です。

今回、飼育員の方々からの本格的な昆虫のお話を伺える機会をいただきましたので、現地まで出かけました。

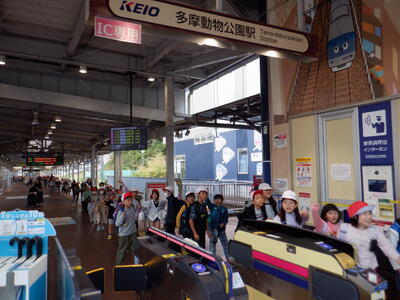

今日は電車での移動です。

週明けから動物園訪問でテンションの高い子供たち。

ちなみに、先週から、「MJリターンズ!」の取組として、明星大学学友会吹奏楽団の団員の方々に音楽等の授業支援に入っていただいていますが、多摩動物公園駅は明星大学から近いということもあり、今日は特別に副団長をはじめとした楽団の方々に講義の合間を縫って、「現地集合・現地解散」で引率補助を手伝っていただきました。

なお、学校に来てくださった団員の方々は、「本来支援」の音楽の授業補助を行ってくださっています。

団員の皆様、ありがとうございます!

今回はライオンなどの動物は見に行きません。

昆虫館のみで深く学習します。

人数が多いので、本館で飼育員の方のお話を伺うグループと生態園を見学するグループに分かれ、お話が終わると交代します。

飼育員の方のお話が始まりました。

まずは、木の枝の擬態をしているナナフシの観察です。

飼育員の方「ナナフシは葉っぱを食べるので木の枝にいます。おなかが空いていたら葉っぱを食べ、休みたくなったら、そのまま枝で休みます。」

衣食住の揃った究極の生活かとうらやましく思っていると、お話が続きます。

飼育員の方「でも、風が吹くと木が揺れます。落ちないようにするのも大変です。」

毎日大地震が起きているような感じなのかもしれません。

どの生物も生きるのは大変なのです。

ちなみに、こちらの枝には、たくさんのナナフシがいます。

どこにいるか、分かりますか?

昆虫の持ち方、動かし方のお話も伺います。

よく、バッタなどの背中を持つことがありますが、それは昆虫にとっては大変苦しいことです。

そのため、昆虫のおしりを優しく触り、動く方向に手を差し出すと簡単に「手乗り」ができます。

説明を伺った後は、6種類の昆虫に触れ合う体験をします。

人気のナナフシ。

手乗りに慣れた子は、ナナフシに歩かせ放題です。

赤ちゃんナナフシとも触れ合うことができます。

ナナフシは、校長にも仲良くしてくれました。

カマキリも同様の方法で触れ合うことができます。

慣れてくると、カマキリに「バンザイ芸」をさせることも!

バッタを別の虫かごに入れ替える「引っ越し体験」です。

コオロギは、動きが速いので慎重に・・・

カブトムシの幼虫は、口が横に開き、呼吸をする「鼻の穴」が体の横にたくさんついています。

人間とは全く違う体のつくりです。

森のゴキブリとも触れ合えます。

イエゴキブリと違い、木くずを食べ、栄養のある土にする益虫です。

帰宅して、「今日、ゴキブリ触ったよ!」と報告があったら、笑顔で誉めてあげてください。(笑)

生態園でも、昆虫の展示を見たり、温室内を優雅に飛ぶチョウの観察などを行いました。

特別プログラムを準備していただいた多摩動物公園の関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)