文字

背景

行間

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度第1学期終業式+α

今日は、1学期最後の日です。

リモートによる終業式が行われました。

式に先立ち、剣道で全国大会に出場する児童を紹介しました。

続いて、校長からの話です。

スライドを使いながら説明しました。

まずは、7/11に5年生が世界陸上の会場となる国立競技場の見学ツアーに参加したことを紹介しました。

東京オリンピックで使われた表彰台・・・うらやましい!

5年生たちも、あらためて貴重な経験だったことを振り返っています。

続けて、1学期のまとめの話です。

始業式・入学式からスタートしましたが、6年生や2年生が1年生を迎えるためにずっと努力し続けてきたことを伝えました。

また、各学年の校外学習の様子を紹介しました。

特に5・6年生の移動教室は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を踏まえた独自企画がたくさんあったことが成功につながったと紹介しました。

さらに、移動教室終了後も、6年生は日光移動教室PR動画の作成、5年生は4年生に対する八ヶ岳移動教室報告会の開催など、下学年に向けた取組を進めたことも立派なことであると話しました。

日常の学校生活の中でも、たくさんの「子供たちがつくる学校プロジェクト」が実行されてきたことを紹介しました。(スライドは、集会委員会の「ドッキリ集会」)

また、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は高学年だけが行うものだけでなく、例えば、2年生が外遊びの仕方を1年生に教えたり、各学級でお楽しみ会や夏祭りなどに取り組んでいたりすることも、自分たちの生活を自分たちでよくしようとしていることなので、「子供たちがつくる学校プロジェクト」になることを説明しました。

学校全体に関わるイベントを企画・運営するのは「児童会本部役員会」や各委員会の委員長を加えた「中央委員会」です。密かに潤徳小152年の歴史で今までないほどの大イベントが進行し始めていることを2学期の予告とし、校長の話を終えました。

次に、3年生の代表児童からの今学期の振り返りと2学期の抱負の発表です。

3年生A「私は、校長先生との約束のとおり、先生の話を真剣に聞くようにしたら、勉強が分かるようになってきて・・・。」

えらい!

友達の発表をしっかり聞いている3年生たち。

代表児童の2学期の抱負は、運動会で頑張りたいことを挙げていることが多かったようです。

2学期は大きな行事が目白押しです。

続いて、本校名物のオンライン生伴奏による校歌斉唱です。

卒業まで、公的な場では、校歌斉唱をするのが残り少なくなってきた6年生。

一方、ようやく校歌を覚えた1年生。

どの学年も、自分の学校にしかない校歌を大切にしてほしいものです。

終業式が終わると、生活指導部の担当教員から夏休みの生活についての指導があります。

担当教員「今年の夏休みは、7/19~8/24の37日間です。」

これを聞き、歓声を上げる子供たち。

楽しい夏休みですが、自分の命を守る安全な夏休みにもしてほしいと思います。

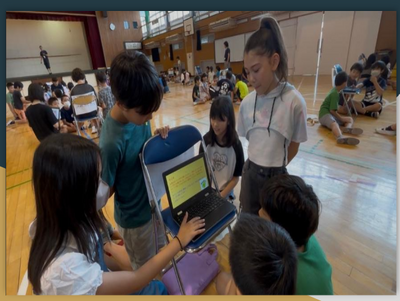

続いて、情報担当の教員から、夏休みに持ち帰るChromebookの使い方についての指導です。

何と、今回は、「Chromebookのよくない使い方」の5年生児童による動画付き!

「子供たち?先生?がつくる学校プロジェクト」です。(笑)

盛りだくさんの終業式の内容でしたが、どれも大切なこと。

しっかり意識して夏休みを過ごしてほしいものです。

終業式が終わった後は、学級指導になります。

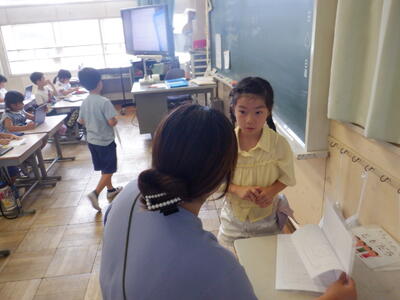

最終日のメインは何と言っても通知表の配布です。

1年生にとっては、人生初の通知表です。

担任から一人一人に愛情のこもった言葉がかけられ、通知表が渡されていました。

このことは、1年生だけではなく、どの学年でも同じです。

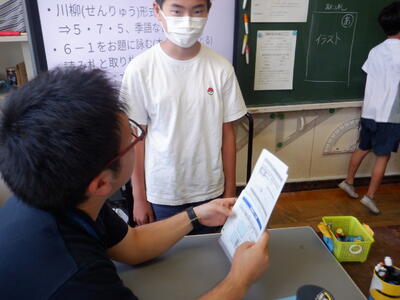

ただし、今年度、6年生はちょっと違います。

4月に実施した「全国学力・学習状況調査」の結果が例年より早く発表されたため、通知表と一緒に調査結果の個人票も渡しました。

自分の足りなかったところはどこなのか把握し、夏休みの間にそこを補うような学習を進めてほしいと思います。

夏休みは、遊んでばかりだけではいけません。

学校からは「夏休みの課題」が示されます。

1年生のときより課題の増えた2年生。

計画的に取り組むか、最後にまとめて取り組むか・・・

「アリとキリギリス」の絵本を読んで考えましょう。(苦笑)

最終日は身の回りの整理、大掃除も大事です。

持ち帰るものを整理する4年生たちです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」、続行中の3年生たち。

教室に大迷路を作って遊びます。

途中に様々なチェックポイントを作って、簡単にはゴールできないようになっているようです。

5年生は、「SOSの出し方に関する教育」に関するビデオを視聴しています。

「SOSの出し方に関する教育」とは、「子供が、現在起きている危機的状況、又は今後起こり得る危機的状況に対応するために、適切な援助希求行動(身近にいる信頼できる大人にSOSを出す)ができるようにすること」、「身近にいる大人がそれを受け止め、支援ができるようにすること」を目的とした教育です。

端的に言うと、増加傾向にある若年層の自殺未然防止につなげる取組です。

そういうことの絶対ない夏にしてほしいと強く願っています。

校長に元気よく「さようなら!」と言って下校していく1年生たち。

今日は関東地方が梅雨明けしたということで、これから「酷暑」が続く予想となっています。

(子供たちの命を預かる立場としては、今日が終業式でちょっとホッとしていますが・・・。)

暑さから自分の身を守るということもキーワードになるような夏になりそうです。

楽しく、安全な夏休みをお過ごしください!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)