2008年8月の記事一覧

ICTパワー合宿はパワー全開

ICTパワー合宿2日目。

午前中は、ひのっ子教育21開発委員会(理科ねっとわーく)と、ICT活用研究委員会算数部会との合同研修です。国士舘大学の茅野公穂先生の講義、演習を受けました。

国の調査等から、全体的な傾向として、図形の認識が弱いという課題が見られます。

中学校へのつながりを視野に入れながら、この現状を解決する方策について考える機会をもちました。動的幾何学環境の授業での活用についてヒントをいただき、図形を操作・変形できるCabri3D、Cabri?を紹介していただきました。

午後は、算数チーム、理科チームに分かれての自主研修です。

算数チームは、インタラクティブ・スタディ教材の1.2年生教材について、話し合いました。その後、各自の教材開発を行いました。長野市から、教材開発の実践者である堀越則夫先生も応援に駆けつけてくださいました。

理科チームは、2学期に実践する理科ねっとわーくを活用した授業の指導案作成に取りかかりました。また、「自分のお勧めコンテンツ」の発表会を行いました。

八ヶ岳高原大成荘に来ています

日野市立八ヶ岳高原大成荘に来ています。

八ヶ岳高原も昼間は蒸し暑かったのですが、夜は涼しい風が吹いています。

今日から3日間、初任者研修宿泊研修会と、ICTパワー合宿が行われています。

今朝の日野は、真夏の太陽が照りつけていました。

目指す八ヶ岳高原方面には積乱雲・・・

激しい雷雨の中を走り抜けるようにして、宿に到着しました。

夕方には雨も上がり、今日は予定通りのスケジュールで進みました。

★ICTパワー合宿

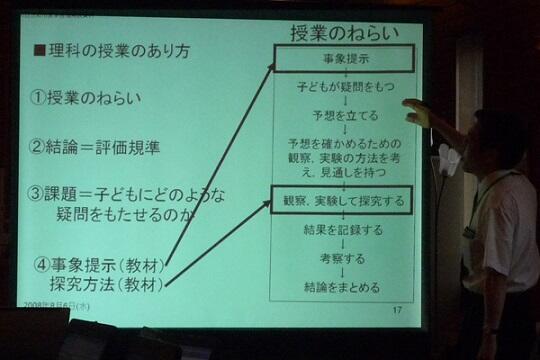

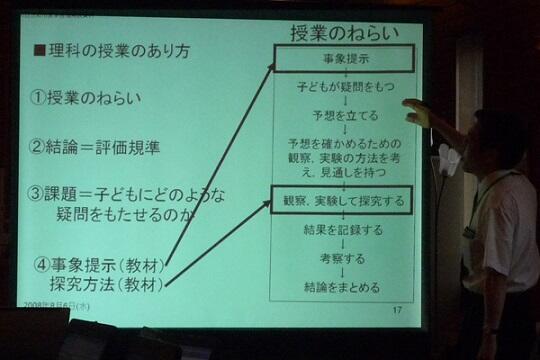

三崎先生に、理科の授業の基礎と、理科ねっとわーくを活用した理科の授業のあり方についてご指導いただきました。

★初任者研修宿泊研修会

八ヶ岳高原も昼間は蒸し暑かったのですが、夜は涼しい風が吹いています。

今日から3日間、初任者研修宿泊研修会と、ICTパワー合宿が行われています。

今朝の日野は、真夏の太陽が照りつけていました。

目指す八ヶ岳高原方面には積乱雲・・・

激しい雷雨の中を走り抜けるようにして、宿に到着しました。

夕方には雨も上がり、今日は予定通りのスケジュールで進みました。

★ICTパワー合宿

| ICTパワー合宿とは、理科の研究を行っている“ひのっ子教育21開発委員会”と、算数の研究を行っている“ICT活用研究委員会実践部会”の合同合宿のことです。 |

|  |

| 講師の信州大学 東原義訓先生(左)と三崎隆先生(右) | |

三崎先生に、理科の授業の基礎と、理科ねっとわーくを活用した理科の授業のあり方についてご指導いただきました。

| 夕食後は、東原先生によるCASAの教材開発入門についての講義です。 |

★初任者研修宿泊研修会

| 明日の野外活動に向けての演習です。 もっとも印象深い自分の野外活動体験と、子どもたちに体験させたい野外活動は・・・。 |

| 飯ごう炊さん |  |

| キャンプファイアー |

地元の農家の方から学ぶ

新学習指導要領に対応した教育課題研修「食育(社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項)」を実施しました。学校課の丸副主幹に研修のコーディネートをお願いしました。栄養士の方、産業振興課の職員、地元の農家の方のご協力を得て、研修を実施することができました。

★以下、丸副主幹の研修レポートです。

東京の里山(日野市百草)で「農業で生活する」というライフスタイルをかたくなに守り、ほぼ自給自足の生活をされている石坂昌子さんが本日の講師でした。自家の庭や畑を会場に日野の伝統的な文化や技術を体験する教室「自然のめぐみを楽しむ会」で年間を通して、「味噌の仕込み」「草木染」「しめ縄づくり」などを伝承されています。そんな石坂さんに「地粉で作るすいとん」「しそジュース」「茄子の塩もみ」の調理実習のご指導いただきました。

農家のお母さんたちが作る食事は、素早く、素材の味を生かした、愛情たっぷりの料理だということがよくわかりました。地粉の団子は歯ごたえがありおいしかったです。すいとんを初めて食べたという先生もいらっしゃいました。日野では昔から終戦記念日に「すいとん」を食べる習慣もあるそうです。「しそジュース」はクエン酸で色がワインレッドに変わった瞬間、理科の実験みたいーとの声も・・・ 「茄子の塩もみ」は、みょうがと大葉、それぞれで塩もみしたシンプルなものでしたが石坂家の採れたて野菜の素材の味をたっぷり味わえた研修でした。

本物の味、旬のもの、身近な材料を肩肘はらず食す。これぞ「食育」の原点だと思いました。

石坂さんは化粧水も自家製、ハンドクリームでもあり、ヘルペスの薬でもあり、アトピーにも効く、それは「どくだみ」で作るそうです。お手伝いいただいた日野市女性農業者の会「みちくさ会」の方々、「みちくさ会」担当の産業振興課の方ありがとうございました。

◆受講者の先生の感想です。

◇食育はバランスよくとることが大切だと思っていましたが、見た目の色で考えていくことも

できることがわかりました。子ども達にはわかりやすいし、時間のない保護者などにもやり

やすい(考えやすい)方法だと思いました。実習では地元の野菜をふんだんに使ったすいと

んをいただき、初めて作ったので、とてもおいしく感じました。切り方も好きでよいとのこ

とで、子どもたちにも実習させられると思います。シソジュースもはじめは緑色だというこ

とを知らなかったので、これも授業でやれば子ども達が大喜びするだろうと思いました。子

ども達に、家庭科の栄養素の授業の中で、教科書にのっているものだけでなく、今日のお話

の中で出てきたことも伝えていきたいです。

◇午前の部の講義では、まず食生活をふりかえることが大切ということ、そして“食”に対する

情報が多い中、何を自分のものとして取り入れるか、食生活が生活リズムを整えるというこ

とが印象的でした。午後の部の実践では、同じテーブルになった人と会話をしながら、一緒

に作ること、そして食べること、何気ないけれど、現代の生活の中で少なくなってきている

ことを感じました。食べることは、生きていく上で欠かすことができないことであり、園児

や保護者には食の大切さを知らせ、同僚には今回の内容をもとに、園内研に少しでも生かせ

たら…と思いました。

◇「食育とは、栄養観を育てること、栄養観は人生観」という勝山先生の言葉が心に残りまし

た。時間栄養学というのは初めて聞きましたが、「朝の果物は金、昼の果物は銀、夜の果物

は銅」というのを昔聞いたことがありました。昔の人は格言のようにして、きちんと“食

育”をしていたと思いますが、情報氾濫の現代は、かえって正しい知識でなく、よけいな情報

ばかりです。児童の栄養は保護者が担っていますが、そこがうまくいかないのが現状です。

学校(教師)が担わざるを得ない現状なので、自分自身もあふれる情報に踊らされることな

く、正しい栄養の知識をもっている必要を痛感します。本日は新しい知識も含め、楽しく栄

養について学ぶことができました。調理実習もお野菜たっぷりいただいて、幸せでした。今

年度の校内研で「食育」を核にして研究を進めているので、本日の内容を取り入れていきた

いと思います。単なる知識としての栄養学ではなく、実生活に生かせる食育を目指します。

「選んで食べられる子」が目標なので、“松花堂弁当型”“5色揃え”を参考にさせていただきま

す。本校も農家の方に協力していただいているので、地野菜、農業体験を活用した食育にも

取り組んでいきたいです。

★以下、丸副主幹の研修レポートです。

東京の里山(日野市百草)で「農業で生活する」というライフスタイルをかたくなに守り、ほぼ自給自足の生活をされている石坂昌子さんが本日の講師でした。自家の庭や畑を会場に日野の伝統的な文化や技術を体験する教室「自然のめぐみを楽しむ会」で年間を通して、「味噌の仕込み」「草木染」「しめ縄づくり」などを伝承されています。そんな石坂さんに「地粉で作るすいとん」「しそジュース」「茄子の塩もみ」の調理実習のご指導いただきました。

農家のお母さんたちが作る食事は、素早く、素材の味を生かした、愛情たっぷりの料理だということがよくわかりました。地粉の団子は歯ごたえがありおいしかったです。すいとんを初めて食べたという先生もいらっしゃいました。日野では昔から終戦記念日に「すいとん」を食べる習慣もあるそうです。「しそジュース」はクエン酸で色がワインレッドに変わった瞬間、理科の実験みたいーとの声も・・・ 「茄子の塩もみ」は、みょうがと大葉、それぞれで塩もみしたシンプルなものでしたが石坂家の採れたて野菜の素材の味をたっぷり味わえた研修でした。

本物の味、旬のもの、身近な材料を肩肘はらず食す。これぞ「食育」の原点だと思いました。

石坂さんは化粧水も自家製、ハンドクリームでもあり、ヘルペスの薬でもあり、アトピーにも効く、それは「どくだみ」で作るそうです。お手伝いいただいた日野市女性農業者の会「みちくさ会」の方々、「みちくさ会」担当の産業振興課の方ありがとうございました。

◆受講者の先生の感想です。

◇食育はバランスよくとることが大切だと思っていましたが、見た目の色で考えていくことも

できることがわかりました。子ども達にはわかりやすいし、時間のない保護者などにもやり

やすい(考えやすい)方法だと思いました。実習では地元の野菜をふんだんに使ったすいと

んをいただき、初めて作ったので、とてもおいしく感じました。切り方も好きでよいとのこ

とで、子どもたちにも実習させられると思います。シソジュースもはじめは緑色だというこ

とを知らなかったので、これも授業でやれば子ども達が大喜びするだろうと思いました。子

ども達に、家庭科の栄養素の授業の中で、教科書にのっているものだけでなく、今日のお話

の中で出てきたことも伝えていきたいです。

◇午前の部の講義では、まず食生活をふりかえることが大切ということ、そして“食”に対する

情報が多い中、何を自分のものとして取り入れるか、食生活が生活リズムを整えるというこ

とが印象的でした。午後の部の実践では、同じテーブルになった人と会話をしながら、一緒

に作ること、そして食べること、何気ないけれど、現代の生活の中で少なくなってきている

ことを感じました。食べることは、生きていく上で欠かすことができないことであり、園児

や保護者には食の大切さを知らせ、同僚には今回の内容をもとに、園内研に少しでも生かせ

たら…と思いました。

◇「食育とは、栄養観を育てること、栄養観は人生観」という勝山先生の言葉が心に残りまし

た。時間栄養学というのは初めて聞きましたが、「朝の果物は金、昼の果物は銀、夜の果物

は銅」というのを昔聞いたことがありました。昔の人は格言のようにして、きちんと“食

育”をしていたと思いますが、情報氾濫の現代は、かえって正しい知識でなく、よけいな情報

ばかりです。児童の栄養は保護者が担っていますが、そこがうまくいかないのが現状です。

学校(教師)が担わざるを得ない現状なので、自分自身もあふれる情報に踊らされることな

く、正しい栄養の知識をもっている必要を痛感します。本日は新しい知識も含め、楽しく栄

養について学ぶことができました。調理実習もお野菜たっぷりいただいて、幸せでした。今

年度の校内研で「食育」を核にして研究を進めているので、本日の内容を取り入れていきた

いと思います。単なる知識としての栄養学ではなく、実生活に生かせる食育を目指します。

「選んで食べられる子」が目標なので、“松花堂弁当型”“5色揃え”を参考にさせていただきま

す。本校も農家の方に協力していただいているので、地野菜、農業体験を活用した食育にも

取り組んでいきたいです。

授業のねらいに合わせて効果的に使えたら・・・

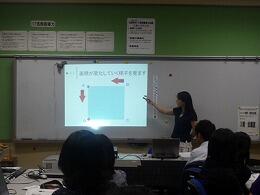

夏季ICT活用教育研修7日目。

「児童・生徒の活用 授業中の提示(プレゼンテーションソフト)」の研修です。

ICT活用指導力B-1,2,3,4 C-2,3

プレゼンテーションソフトを活用して教材を作成し、授業を組み立てる研修会です。

研修会の後半は自作の教材を提示しながらミニ授業を行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇午前中は、プレゼンテーションソフトの基本操作を学びました。

大学の頃に、あまりプレゼンテーションソフトを使用していなかった為、とても勉強になり

ました。又、明日から初任者研修もあるため、事前にプレゼンテーションソフトを学ぶこと

ができ、明日から使用できると思うと今からワクワクしています。午後は、プレゼンテー

ションソフトを用いた授業準備をしました。午前中の丁寧な説明のおかげで、午後は十分に

活用することができました。私自身、着実な成果がみられた1日でした。

◇これまで、プレゼンテーションソフトは一応説明書は読んだものの、なんとなく使っていた

ので、今回この研修で、どんな機能があるかがわかって大変勉強になりました。また、e-黒

板を利用した発表で、他の先生方のプレゼンテーションを見て、「こういう使い方があるん

だな。」という発見があったことと、同時に、まだまだ奥が深いプレゼンテーションソフト

であることを実感し、ますます興味がもてました。今後も、授業で活用しながらレベルアッ

プしていきたいと思います。

◇市内の様々な先生方の様々の教科のプレゼンテーションソフト教材を見ることができ、それ

ぞれの工夫におどろきました。子どもでなくとも、おもわず見入ってしまうような効果を用

いたり、シンプルでも理解しやすい表示方法であったり、すぐにでも実践してみたくなるも

のばかりでした。プレゼンテーションソフトのテンポよい表示や、効果音、アニメーション

などの機能を、授業のねらいに合わせて効果的に使えたら良いと思います。

◇プレゼンテーションソフトの使い方を分かりやすく説明していただき、疑問点は、担当の方

にアドバイスをもらって解決できました。2学期からの授業に活用できる教材を作成でき

て、充実した研修会になったと思います。児童がより深く理解するために、児童が操作しな

がら進める教材について、もっと研究、開発していきたいです。

「児童・生徒の活用 授業中の提示(プレゼンテーションソフト)」の研修です。

ICT活用指導力B-1,2,3,4 C-2,3

プレゼンテーションソフトを活用して教材を作成し、授業を組み立てる研修会です。

研修会の後半は自作の教材を提示しながらミニ授業を行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇午前中は、プレゼンテーションソフトの基本操作を学びました。

大学の頃に、あまりプレゼンテーションソフトを使用していなかった為、とても勉強になり

ました。又、明日から初任者研修もあるため、事前にプレゼンテーションソフトを学ぶこと

ができ、明日から使用できると思うと今からワクワクしています。午後は、プレゼンテー

ションソフトを用いた授業準備をしました。午前中の丁寧な説明のおかげで、午後は十分に

活用することができました。私自身、着実な成果がみられた1日でした。

◇これまで、プレゼンテーションソフトは一応説明書は読んだものの、なんとなく使っていた

ので、今回この研修で、どんな機能があるかがわかって大変勉強になりました。また、e-黒

板を利用した発表で、他の先生方のプレゼンテーションを見て、「こういう使い方があるん

だな。」という発見があったことと、同時に、まだまだ奥が深いプレゼンテーションソフト

であることを実感し、ますます興味がもてました。今後も、授業で活用しながらレベルアッ

プしていきたいと思います。

◇市内の様々な先生方の様々の教科のプレゼンテーションソフト教材を見ることができ、それ

ぞれの工夫におどろきました。子どもでなくとも、おもわず見入ってしまうような効果を用

いたり、シンプルでも理解しやすい表示方法であったり、すぐにでも実践してみたくなるも

のばかりでした。プレゼンテーションソフトのテンポよい表示や、効果音、アニメーション

などの機能を、授業のねらいに合わせて効果的に使えたら良いと思います。

◇プレゼンテーションソフトの使い方を分かりやすく説明していただき、疑問点は、担当の方

にアドバイスをもらって解決できました。2学期からの授業に活用できる教材を作成でき

て、充実した研修会になったと思います。児童がより深く理解するために、児童が操作しな

がら進める教材について、もっと研究、開発していきたいです。

日野のすばらしい自然を誇りに思う

新学習指導要領に対応した教育課題研修「環境教育(社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項)」を実施しました。

暑い一日でしたが、日野市環境情報センターの杉浦忠機さんを講師に、日野の自然を探索しました。午前中は高幡不動境内付近を歩き、雑木林や丘陵の植物をウオッチング、午後は浅川の水辺で水生生物のウオッチングを行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇日野の自然がこんなに豊かなことを改めて知りました。日野市には台地や様々な地形と生物

の多様性があることがわかりました。他に誇れるものです。今後は子ども達をもっと野外に

連れ出す機会をもっと増やそうと思いました。

◇日野市はすばらしい自然と同時に素晴らしい施設や人材に恵まれていることを知り、心強く

思いました。子ども時代の体験が環境に目を向ける第一歩になると思うので、専門家の方に

ご指導いただきながら、2学期の生活科で取り組んでいきます。

◇植物の名前と特徴をたくさん教えていただき、興味深く聞きました。身の回りの雑草や雑木

林にも名前や由来がわかると親しみがわくものだなと思いました。水生生物の種類で水のき

れいさがわかるという話にも興味をもちました。思っていたよりもたくさんの生物がいて、

川にもぐっと親しみがわき、この美しい自然を守りたいという気持ちになりました。

◇今までは植物や生物の知識が全く無かったので困ることばかりでした。今日の研修で、植物

の特徴や見分け方、観察の仕方、名称の由来を知り、興味深くなりました。特に、モテない

鳥の話や蝶道については、中学生にもわかりやすく、すぐにでも話してあげられると思いま

した。2学期は、総合的な学習の時間で、1年生に日野市の自然について学ばせます。今日の

資料や知識を活用できたらと思います。

暑い一日でしたが、日野市環境情報センターの杉浦忠機さんを講師に、日野の自然を探索しました。午前中は高幡不動境内付近を歩き、雑木林や丘陵の植物をウオッチング、午後は浅川の水辺で水生生物のウオッチングを行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇日野の自然がこんなに豊かなことを改めて知りました。日野市には台地や様々な地形と生物

の多様性があることがわかりました。他に誇れるものです。今後は子ども達をもっと野外に

連れ出す機会をもっと増やそうと思いました。

◇日野市はすばらしい自然と同時に素晴らしい施設や人材に恵まれていることを知り、心強く

思いました。子ども時代の体験が環境に目を向ける第一歩になると思うので、専門家の方に

ご指導いただきながら、2学期の生活科で取り組んでいきます。

◇植物の名前と特徴をたくさん教えていただき、興味深く聞きました。身の回りの雑草や雑木

林にも名前や由来がわかると親しみがわくものだなと思いました。水生生物の種類で水のき

れいさがわかるという話にも興味をもちました。思っていたよりもたくさんの生物がいて、

川にもぐっと親しみがわき、この美しい自然を守りたいという気持ちになりました。

◇今までは植物や生物の知識が全く無かったので困ることばかりでした。今日の研修で、植物

の特徴や見分け方、観察の仕方、名称の由来を知り、興味深くなりました。特に、モテない

鳥の話や蝶道については、中学生にもわかりやすく、すぐにでも話してあげられると思いま

した。2学期は、総合的な学習の時間で、1年生に日野市の自然について学ばせます。今日の

資料や知識を活用できたらと思います。

悪意のある道具にしないために

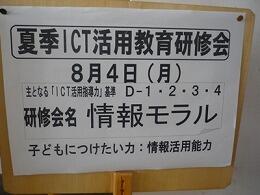

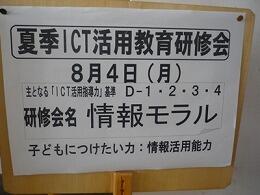

夏季ICT活用教育研修6日目。

「情報モラル」の研修です。ICT活用指導力D-1,2,3,4

小・中学校全校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。

研修会中に放映されたNHK教育「ネットいじめに向き合うために」も視聴しました。

◆受講した先生の感想です。

◇30歳以上の大人は、インターネットや携帯電話のなかった時代を知っているため、「情報

を外界に発信すること」「外界の情報を受け取ること」への慎重さがある程度ありますが、

子ども達は生まれたときからコンピュータや携帯電話が身近にあったので疑いなく使ってい

るような気がします。機械は便利なものですが、それを使うのはあくまでも人間であり、そ

の使う相手側の人間の気持ちしだいで悪意ある道具になったり、知識無く使うと思いかけず

加害者になってしまうことを再認識させるため、情報モラル教育が必要であると改めて気づ

かされました。

◇中学校の先生や他校の先生、保健室の先生と、現場の現状を交えて話を聞くことができたの

で、とても勉強になりました。現状は、子ども達の方が先に行っていて、大人の方がついて

いっていないことがよくわかりました。この教材が学校に導入されていることが知っていま

したので、2学期は実際の児童の様子を考えながら積極的に活用していこうと思います。保

護者会でも使えると思います。

「情報モラル」の研修です。ICT活用指導力D-1,2,3,4

小・中学校全校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。

研修会中に放映されたNHK教育「ネットいじめに向き合うために」も視聴しました。

|  |

| 子ども達の現状についての話し合い | 「Net モラル」教材研究 |

| |

| ミニ授業の発表 |

◇30歳以上の大人は、インターネットや携帯電話のなかった時代を知っているため、「情報

を外界に発信すること」「外界の情報を受け取ること」への慎重さがある程度ありますが、

子ども達は生まれたときからコンピュータや携帯電話が身近にあったので疑いなく使ってい

るような気がします。機械は便利なものですが、それを使うのはあくまでも人間であり、そ

の使う相手側の人間の気持ちしだいで悪意ある道具になったり、知識無く使うと思いかけず

加害者になってしまうことを再認識させるため、情報モラル教育が必要であると改めて気づ

かされました。

◇中学校の先生や他校の先生、保健室の先生と、現場の現状を交えて話を聞くことができたの

で、とても勉強になりました。現状は、子ども達の方が先に行っていて、大人の方がついて

いっていないことがよくわかりました。この教材が学校に導入されていることが知っていま

したので、2学期は実際の児童の様子を考えながら積極的に活用していこうと思います。保

護者会でも使えると思います。

Innovative Teachers Day 2008

本日、学校のICT化と効果的な活用を考えるイベントが東京ミッドタウンで開かれました。

このイベントは今回で3回目だそうです。

5月早々に、文部科学省の参与を務めておられる小泉教授が推進室を訪問された際、このイベントへの参加を依頼されました。

日野市は2つのセッションに、パネリストとして登壇しました。

下の画像は、応援に駆けつけてくれたICTサポートスタップが撮影し、送ってくれたものです。

セッション

「学校の情報システム管理について~簡単に安全に運用するにはどうするべきか~」

村田企画調整課長がパネリストとして登壇。

セッション「教育CIOの役割を考える~ICT活用を根付かせる体制作り~」

推進室長がパネリストとして登壇。

このイベントは今回で3回目だそうです。

5月早々に、文部科学省の参与を務めておられる小泉教授が推進室を訪問された際、このイベントへの参加を依頼されました。

日野市は2つのセッションに、パネリストとして登壇しました。

下の画像は、応援に駆けつけてくれたICTサポートスタップが撮影し、送ってくれたものです。

セッション

「学校の情報システム管理について~簡単に安全に運用するにはどうするべきか~」

村田企画調整課長がパネリストとして登壇。

セッション「教育CIOの役割を考える~ICT活用を根付かせる体制作り~」

推進室長がパネリストとして登壇。

古典(落語)に学ぶ

新学習指導要領に対応した教育課題研修「伝統や文化に関する教育の充実」を実施しました。

今日の研修のテーマは“古典(落語)に学ぶ”です。

講師として噺家にきていただきました。

前半は落語について語っていただき、後半は実際に落語三席を講演していただきました。

◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな ◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな

今日の研修のテーマは“古典(落語)に学ぶ”です。

講師として噺家にきていただきました。

前半は落語について語っていただき、後半は実際に落語三席を講演していただきました。

◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな ◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな