2008年7月の記事一覧

マナーの奥深さを知る

本日は初任者研修でした。

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

| 20080730-6.jpg お辞儀の仕方。 上体を腰から倒す。 背中45° 会釈も立ち止まってした方がきれい。 |

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

個に応じた指導を充実させるために

夏季ICT活用教育研修3日目。

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

日野市の先生大活躍

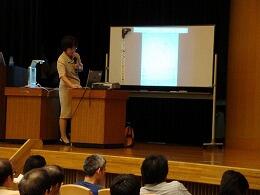

日野市の先生が都内で活躍しています。

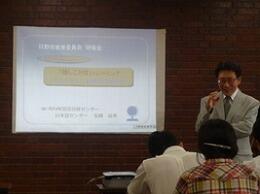

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」

児童・生徒の「話す力」「聞く力」を育てるために

新学習指導要領に対応した教育課題研修「言語活動の充実」を実施しました。

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

教師のアイディアと発想が授業を楽しくする

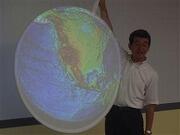

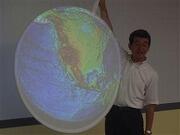

新学習指導要領に対応した教育課題研修「理数教育の充実」を実施しました。

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

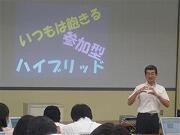

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。