2008年4月の記事一覧

Sustainableな日野市役所になろう

今年の日野市の市政のテーマは

「みどりの大地 青い地球をいつまでも」~ふだん着で CO2をへらそう~

全市をあげて温暖化防止に取り組んでいます。

学校では、「ひのっ子エコアクション(学校版のISO14001)」「ペーパーレス会議」などに取り組んでいます。

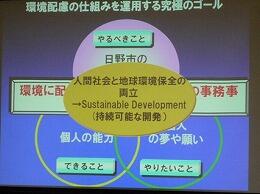

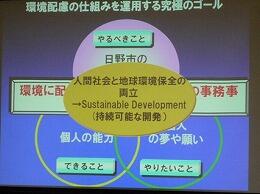

本日は、庁内で、外部講師による「平成20年度のISO管理職研修」が実施されました。

本研修は、ISO14001のシステム上、必須の研修です。CO2削減に向けて、この制度を維持管理することの大切さ、気づいたことを行動に移すことの大切さを再認識する研修でした。

第1部 「地球環境問題と温暖化について」「環境マネジメントについて」の講義

(下の画像 クリックすると拡大します)

第2部 グループワーク「事務事業上、地域社会上、環境上メリットのある日野ならではの

取組案の作成」

「みどりの大地 青い地球をいつまでも」~ふだん着で CO2をへらそう~

全市をあげて温暖化防止に取り組んでいます。

学校では、「ひのっ子エコアクション(学校版のISO14001)」「ペーパーレス会議」などに取り組んでいます。

本日は、庁内で、外部講師による「平成20年度のISO管理職研修」が実施されました。

本研修は、ISO14001のシステム上、必須の研修です。CO2削減に向けて、この制度を維持管理することの大切さ、気づいたことを行動に移すことの大切さを再認識する研修でした。

第1部 「地球環境問題と温暖化について」「環境マネジメントについて」の講義

(下の画像 クリックすると拡大します)

第2部 グループワーク「事務事業上、地域社会上、環境上メリットのある日野ならではの

取組案の作成」

特別支援教育推進チーム

日野市が重点に置いている教育の3つの柱の一つである、特別支援教育。

今年度から教育委員会に新たな組織を設置しました。

特別支援教育に特化して機動力を発揮する組織「特別支援教育推進チーム」です。

「特別支援教育推進チーム」により、以下のように学校への支援体制を強化し、特別支援教育の一層の充実を図ります。

◇特別支援に関する、学校、保護者からの相談窓口を一本化します。

◇専門の臨床心理士を配置し、就学相談、入級相談、転学相談などの相談システムを

円滑にします。

◇専門家チームを派遣したり、各学校で各学期1回の巡回相談を行ったりと学校を

支援していきます。

◇障害者のライフステージ(未就学~就学~就労)を一本化した支援を目指し、

関係部局、関係機関との連携を図っていきます。

特別支援教育推進チームのスタッフ (チームリーダーは浮須参事が兼務)

今年度から教育委員会に新たな組織を設置しました。

特別支援教育に特化して機動力を発揮する組織「特別支援教育推進チーム」です。

「特別支援教育推進チーム」により、以下のように学校への支援体制を強化し、特別支援教育の一層の充実を図ります。

◇特別支援に関する、学校、保護者からの相談窓口を一本化します。

◇専門の臨床心理士を配置し、就学相談、入級相談、転学相談などの相談システムを

円滑にします。

◇専門家チームを派遣したり、各学校で各学期1回の巡回相談を行ったりと学校を

支援していきます。

◇障害者のライフステージ(未就学~就学~就労)を一本化した支援を目指し、

関係部局、関係機関との連携を図っていきます。

特別支援教育推進チームのスタッフ (チームリーダーは浮須参事が兼務)

遊びを学びに生かす

日野市が重点に置いている教育の3つの柱の一つである、幼保・小・中連携教育。

幼保・小の連携については、昨年度まで文部科学省の研究指定を受けて、次の2つのカリキュラムを作成し、就学前教育と小学校教育とがなめらかに接続することを目指してきました。

◇幼児期に身に付けておきたい力を育成する「ひのっ子就学前コアカリキュラム」

(幼稚園、保育園共通 5歳児年長組)

◇小学校入門期2週間の指導計画「ひのっ子幼・小連携カリキュラム」

(小学校第1学年 4月)

このうち、「ひのっ子幼・小連携カリキュラム」は、昨年度に完成し、この4月から活用できるように、作成委員が先月説明会を行ったところです。

市内の各小学校では、ちょうど今、「ひのっ子幼・小連携カリキュラム」で、入門期の指導をしています。先日の「幼・小連携教育推進委員会」では、日野第四小学校、日野第六小学校、滝合小学校の教諭による、カリキュラムの実践報告が行われました。

幼・小連携教育推進委員会では、今年度も、幼稚園の保育を見ることを通して、幼児教育の理解を深めるとともに、遊びを学びに生かす小学校入門期の教科指導の在り方を話し合っていきます。

幼保・小の連携については、昨年度まで文部科学省の研究指定を受けて、次の2つのカリキュラムを作成し、就学前教育と小学校教育とがなめらかに接続することを目指してきました。

◇幼児期に身に付けておきたい力を育成する「ひのっ子就学前コアカリキュラム」

(幼稚園、保育園共通 5歳児年長組)

◇小学校入門期2週間の指導計画「ひのっ子幼・小連携カリキュラム」

(小学校第1学年 4月)

このうち、「ひのっ子幼・小連携カリキュラム」は、昨年度に完成し、この4月から活用できるように、作成委員が先月説明会を行ったところです。

市内の各小学校では、ちょうど今、「ひのっ子幼・小連携カリキュラム」で、入門期の指導をしています。先日の「幼・小連携教育推進委員会」では、日野第四小学校、日野第六小学校、滝合小学校の教諭による、カリキュラムの実践報告が行われました。

| 「幼稚園はただ遊ばせているだけではありません。子ども達同士がかかわり合えるように、また、自ら興味をもって取り組めるような刺激を与えるように、環境の設定を工夫しているのです。」 ・・・ビデオと日案で説明する幼稚園教諭。 *幼・小連携教育推進委員会: 各小学校の低学年担任代表教諭と各公立幼稚園の代表教諭が集まり、お互いの教育をよく理解するための研修を行っています。 |

幼・小連携教育推進委員会では、今年度も、幼稚園の保育を見ることを通して、幼児教育の理解を深めるとともに、遊びを学びに生かす小学校入門期の教科指導の在り方を話し合っていきます。

大坂上中学校オリエンテーション合宿

日野市が重点に置いている教育の3つの柱は、ICT活用教育、特別支援教育、幼保・小・中連携教育です。

小・中の連携については、各中学校区で取り組んでいただいているところですが、大坂上中学校では、日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校と、昨年度まで文部科学省の指定を受けて研究を行ってきました。その取組の一つが「オリエンテーション合宿」です。

「オリエンテーション合宿」は、中学校入学時の生徒がスムーズに中学校生活に溶け込んでいけるようにするための合宿です。大坂上中学校のオリエンテーション合宿は今年で3回目。場所は「高尾の森わくわくビレッジ」。今年度のテーマは「「より良き中学生への変身」で、昨日、今日の1泊2日で実施しました。

高尾の森わくわくビレッジ

先ほど元気に戻って来たという報告を受けました。

今年も、日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校の校長先生や6年時の担任の先生も顔を出してくださいました。合宿の様子は、昨日から大坂上中学校のWebページで発信されています。以下は、同行した指導主事の携帯電話による報告レポートです。

小・中の連携については、各中学校区で取り組んでいただいているところですが、大坂上中学校では、日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校と、昨年度まで文部科学省の指定を受けて研究を行ってきました。その取組の一つが「オリエンテーション合宿」です。

「オリエンテーション合宿」は、中学校入学時の生徒がスムーズに中学校生活に溶け込んでいけるようにするための合宿です。大坂上中学校のオリエンテーション合宿は今年で3回目。場所は「高尾の森わくわくビレッジ」。今年度のテーマは「「より良き中学生への変身」で、昨日、今日の1泊2日で実施しました。

高尾の森わくわくビレッジ

先ほど元気に戻って来たという報告を受けました。

今年も、日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校の校長先生や6年時の担任の先生も顔を出してくださいました。合宿の様子は、昨日から大坂上中学校のWebページで発信されています。以下は、同行した指導主事の携帯電話による報告レポートです。

|  |

| 各クラスで校歌を発表しました。 どのクラスも大変上手でした。 聞いている態度も立派でした。 | 合唱の次は大縄跳びです。 クラス力と声を合わせて練習です。 みんなで協力して一回でも多く 跳べるよう頑張っていました。 |

|  |

| 夜の学習です。 まずは、中学には欠かせない テストの話です。 どうやって勉強しよう? 計画はどのように立てるか? みんな真剣に聞いています。 | 全体の後、クラスに分かれて テストの計画を立てています。 |

|  |

| 2日目を迎えました。 生徒はみんな元気です。 9時から各教室で課題学習に 取り組みました。 これから体育館でレクが始まります。 | 外は昨日の激しい雨もあがって、 いい天気になりました。 |

|  |

| 外に出てアスレチックなど思い思いに駆け回っています。 | |

| |

小さなカエルを発見!生徒たちは 興味津々見つめていました。 | |

日野市ICTサポートスタッフとの連携

転入教諭・転入主幹教諭のICT活用研修は、日野市ICTサポートスタッフが活躍しました。日野市ICTサポートスタッフは、本市に導入している機器やソフトに関連した企業の担当者、開発者、インストラクターの方々から構成されています。今回の研修運営側のテーマは「新しく日野市に来られた先生方に、ICT活用教育を一緒に進めていこうとする意欲をもっていただくこと」同時に「ICT活用指導力を高めていただくこと」です。それぞれの担当者と、毎回の研修会の事前、事後に打ち合わせを行い、反省点は次回に生かせるようにしました。まさに、学校で行われている「授業」と同じです。

|  |

| セキュリティ講義の内容と方法も工夫していただきました。 e-黒板を駆使して、日野市の学校の セキュリティポリシーと現状に即した講義を行う青木氏。 書画カメラで、実物のUSBメモリとICTセキュリティカードを拡大投影して説明。 | |

|  |

| すべての先生が実施しなければならない 情報安全教育。「Netモラル」の教材の 一部を見ていただき、指導計画・ 指導案もあることを示しながら、 必要に応じてすぐにでも 活用できることを伝えます。 | 校務支援システムのグループウェア機能、 成績管理機能、ひのっ子宝箱、 時数・週案機能について、一度の入力が、 関係する様々な帳票等に反映する 効率のよさと、校内で情報を共有する よさを短時間で伝えます。 説明者と画面操作者 とのあうんの呼吸が必要です。 |

|  |

| e-黒板と書画カメラの説明と実習。 単なる操作だけではなく、授業のイメージがふくらむように、 活用することの効果をイメージできるように、 先生方への伝え方を工夫していただきました。 日野市の事例も紹介。 | |

|  |

| スタディノートで研修のまとめ。 スタディノートのよさ、授業のイメージを 伝えながら、実際に研修の感想を書き、 それをマップ上のデータベースに 示す活動を体験。さらに意見交換活動へ 発展できることも伝えました。 | 研修会終了後の合同ミーティング。 自分の担当外の研修場面についても 感想が出されました。 受講者一人一人がコンピュータ操作する 場面では、メディアコーディネータに 加えてICTサポートスタッフも自然に 個別支援に入っていました。 日野市のICT活用教育を支える心強い スタッフです。 次回は夏季ICT活用研修の企画会議です。 |