2008年5月の記事一覧

日野のまちを好きになる

一晩降り続いた大雨は子どもたちの登校時にもやみませんでした。

天気が心配されましたが、第2回の初任者・新規採用教員の研修会(全日)は、予定通り実施されました。

午前中に、空を覆っていた厚い雨雲がうそのように切れてきました。雨が上がると真っ白な富士山が・・・

研修の午前中は日野市内を回り、日野宿本陣、東光寺(伝説古墳)、平山城址、高幡不動尊、多摩丘陵、向島用水新水路などを見て、郷土の歴史や地形に触れました。

午後は、地域教材の作成です。

講師は日野第一小学校の小杉博司校長先生。

「地域に出たら新発見があります。感動や矛盾が動機づけ。自分の学校のまわりの環境を見て、教材化してください。学校と子ども、日野のまちを大好きになってください。」

天気が心配されましたが、第2回の初任者・新規採用教員の研修会(全日)は、予定通り実施されました。

午前中に、空を覆っていた厚い雨雲がうそのように切れてきました。雨が上がると真っ白な富士山が・・・

研修の午前中は日野市内を回り、日野宿本陣、東光寺(伝説古墳)、平山城址、高幡不動尊、多摩丘陵、向島用水新水路などを見て、郷土の歴史や地形に触れました。

午後は、地域教材の作成です。

講師は日野第一小学校の小杉博司校長先生。

「地域に出たら新発見があります。感動や矛盾が動機づけ。自分の学校のまわりの環境を見て、教材化してください。学校と子ども、日野のまちを大好きになってください。」

論理力をつけるバタフライマップ法

ICT活用研究委員会の国語実践部会を開きました。

今年度この研究を指導して下さるのは、信州大学の東原教授と藤森教授です。

(昨年度も、両先生の指導のもと、市内の国語のモデル校だった日野第三小学校で、大学生と俳句の交流授業を実践しました。この公開授業の様子は7月13日に当サイトでも紹介しています)

今年度は、この部会で、「バタフライ・マップ法」をもちいて思考力と表現力を鍛える実践を行います。 以下、藤森先生の説明です。

バタフライ・マップ法とは、蝶の形を模した一枚のマップを使って、子どもたちの脳内に論理力を構成する思考の枠組みを焼き付ける学習法です。マップには、合計で六つの部品(パーツ)があります。それぞれの部品は、論理力を育てるために欠かすことのできない項目名がつけられています。子どもたちは、蝶の姿を思い浮かべながら、部品に書き込む内容を作品から見つけ出したり、自分で考えたり感じたりします。この過程が論理力をつけるための学習活動になります。

このバタフライ・マップ法での活動を、スタディノートのマップ機能を使って実践する計画です。

今年度この研究を指導して下さるのは、信州大学の東原教授と藤森教授です。

(昨年度も、両先生の指導のもと、市内の国語のモデル校だった日野第三小学校で、大学生と俳句の交流授業を実践しました。この公開授業の様子は7月13日に当サイトでも紹介しています)

今年度は、この部会で、「バタフライ・マップ法」をもちいて思考力と表現力を鍛える実践を行います。 以下、藤森先生の説明です。

バタフライ・マップ法とは、蝶の形を模した一枚のマップを使って、子どもたちの脳内に論理力を構成する思考の枠組みを焼き付ける学習法です。マップには、合計で六つの部品(パーツ)があります。それぞれの部品は、論理力を育てるために欠かすことのできない項目名がつけられています。子どもたちは、蝶の姿を思い浮かべながら、部品に書き込む内容を作品から見つけ出したり、自分で考えたり感じたりします。この過程が論理力をつけるための学習活動になります。

このバタフライ・マップ法での活動を、スタディノートのマップ機能を使って実践する計画です。

「宇宙の学校」開校!

土曜日の理科室「宇宙の学校」が開校しました。

今年度も理科好きの5・6年生87人が10回のコースに参加し、科学を追究していきます。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)との連携プログラムは今年で3年目になります。

今年度も理科好きの5・6年生87人が10回のコースに参加し、科学を追究していきます。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)との連携プログラムは今年で3年目になります。

|  |

昨年度に引き続き、中心となって 指導してくださるのは遠藤純夫先生。 宇宙から見た「生命の星 地球」など、 子ども達の科学への好奇心をくすぐる 画像を見せて下さいました。 | 今日のテーマは花のつくり。 「パイナップルは、たくさんの花の 下の部分がくっつきあったものなんだよ。」との説明に、驚きの声を上げる子ども達。 |

立体図形が操作できる!

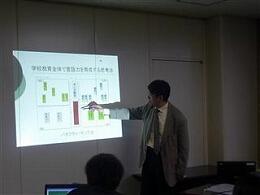

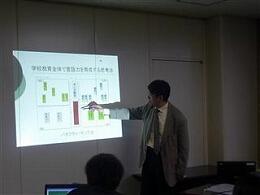

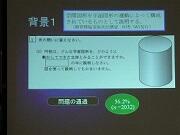

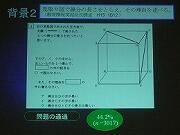

ICT活用研究委員会の数学実践部会を平山中学校で開きました。

今年度この研究は、信州大学の東原教授と宮崎教授が中心となってご指導下さいます。

今日は、国士舘大学の茅野公穂准教授が来て下さいました。

教育課程実施状況調査の達成率が低く、その指導も難しかった空間図形について、

「Cabri3D」ソフトを活用し、指導方法の工夫改善を図ろうという研究です。

空間図形に関する教育課程実施状況調査の達成率の状況

3Dで空間図形が操作できるため、生徒の新たな発見や感動を通じて一層の興味・感心を高め、理解を深めることが期待できます。

今年度この研究は、信州大学の東原教授と宮崎教授が中心となってご指導下さいます。

今日は、国士舘大学の茅野公穂准教授が来て下さいました。

教育課程実施状況調査の達成率が低く、その指導も難しかった空間図形について、

「Cabri3D」ソフトを活用し、指導方法の工夫改善を図ろうという研究です。

空間図形に関する教育課程実施状況調査の達成率の状況

3Dで空間図形が操作できるため、生徒の新たな発見や感動を通じて一層の興味・感心を高め、理解を深めることが期待できます。

実際の実験・観察などはやらないのですか?

◆本日午後、教育センターで、第2回 ひのっ子教育21開発委員会を開催しました。

自分の活用した(これから活用する)理科ねっとわーくのデジタル教材を紹介し合いました。

実験・観察をしながらデジタル教材を活用することにまだ少し抵抗感をもっている小学校の先生・・・。その反対に、日常的にこれらの教材を使い慣れている中学校の先生・・・。両者の意識の違いも見られました。今後は互いの授業を見合うことも計画していきたいと考えています。まずは、中学校の理科の授業から学ぼうということで、公開授業の日程を共有することにしました。

◆今日の開発委員会の様子は、テレビ会議で、防災センターの災害対策本部室につなぎました。本日、防災センター災害対策本部室では、南多摩地区(5市)の企画課長会が開かれ、推進室の職員が、日野市のICT活用教育の取組をプレゼンテーションしています。大きなスクリーンには教育センターのコンピュータ室の様子がはっきり映し出され、開発委員会の先生方が紹介するデジタル教材を感動しながら見つめていたということです。

ある市の企画課長から質問が出されました。

「日野市のICTは進んでいるんですね。理科の授業もすべてデジタルで行い、実際の実験・観察などはやらないのですか?」

これに対して、中学校の先生がこう答えました。

「まったく逆です。むしろ実験・観察に取り組む時間を多く確保することができるようになりました。余計な説明の時間も省けて授業の効率がよくなります。さらに、実際に実験できないものや目には見えにくいものも見せながら、より実験を深めることができます。」

自分の活用した(これから活用する)理科ねっとわーくのデジタル教材を紹介し合いました。

実験・観察をしながらデジタル教材を活用することにまだ少し抵抗感をもっている小学校の先生・・・。その反対に、日常的にこれらの教材を使い慣れている中学校の先生・・・。両者の意識の違いも見られました。今後は互いの授業を見合うことも計画していきたいと考えています。まずは、中学校の理科の授業から学ぼうということで、公開授業の日程を共有することにしました。

◆今日の開発委員会の様子は、テレビ会議で、防災センターの災害対策本部室につなぎました。本日、防災センター災害対策本部室では、南多摩地区(5市)の企画課長会が開かれ、推進室の職員が、日野市のICT活用教育の取組をプレゼンテーションしています。大きなスクリーンには教育センターのコンピュータ室の様子がはっきり映し出され、開発委員会の先生方が紹介するデジタル教材を感動しながら見つめていたということです。

ある市の企画課長から質問が出されました。

「日野市のICTは進んでいるんですね。理科の授業もすべてデジタルで行い、実際の実験・観察などはやらないのですか?」

これに対して、中学校の先生がこう答えました。

「まったく逆です。むしろ実験・観察に取り組む時間を多く確保することができるようになりました。余計な説明の時間も省けて授業の効率がよくなります。さらに、実際に実験できないものや目には見えにくいものも見せながら、より実験を深めることができます。」