2008年7月の記事一覧

マナーの奥深さを知る

本日は初任者研修でした。

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

| 20080730-6.jpg お辞儀の仕方。 上体を腰から倒す。 背中45° 会釈も立ち止まってした方がきれい。 |

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

個に応じた指導を充実させるために

夏季ICT活用教育研修3日目。

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

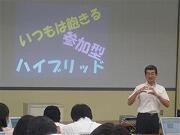

日野市の先生大活躍

日野市の先生が都内で活躍しています。

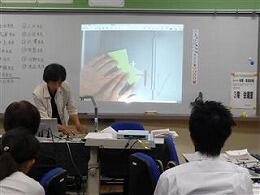

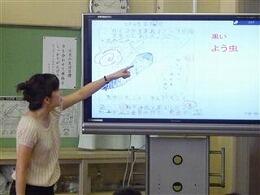

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」

児童・生徒の「話す力」「聞く力」を育てるために

新学習指導要領に対応した教育課題研修「言語活動の充実」を実施しました。

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

教師のアイディアと発想が授業を楽しくする

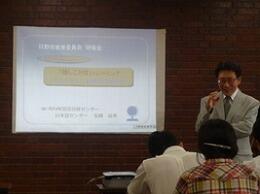

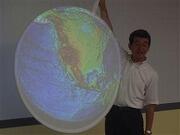

新学習指導要領に対応した教育課題研修「理数教育の充実」を実施しました。

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。

夏の夕方の芸術

暑い一日が終わろうとしているひととき。

庁舎から見える夕方の空は、ちょっとした芸術。

刻一刻と空の表情が変わっていきます・・・

午後6時55分 午後7時5分 午後7時15分

庁舎から見える夕方の空は、ちょっとした芸術。

刻一刻と空の表情が変わっていきます・・・

午後6時55分 午後7時5分 午後7時15分

アカデミックなまち 日野

日野市の大イベント「よさこい祭」が開催され、にぎやかな音楽が流れていた昨日の午後。庁内5階の会議室では、勉強会が行われていました。

ひの市民大学専門教養学部前期の「文化を読み取る視点」というテーマの講座です。

昨日は3回シリーズの最終回でした。

「受講者は年配の方も多くいらっしゃいますが、皆さん、(大学の学生より)非常に熱心です。講義を熱心に聴き、講義後もすぐにお帰りにならず、積極的に質問されます。」

と、講師の社会教育委員の荻野治雄先生。

ひの市民大学専門教養学部前期の「文化を読み取る視点」というテーマの講座です。

昨日は3回シリーズの最終回でした。

「受講者は年配の方も多くいらっしゃいますが、皆さん、(大学の学生より)非常に熱心です。講義を熱心に聴き、講義後もすぐにお帰りにならず、積極的に質問されます。」

と、講師の社会教育委員の荻野治雄先生。

日野の熱い夏

本日と明日の2日間、第8回 ひのよさこい祭が開かれています。

今年は49チーム(連)が参加し、1000名を越える踊り子さんが参加するということです。午後は、途中にわか雨に悩まされながらも、市役所前の中央公園で、各チーム(連)の演舞が披露されました。このあと、本日夜と、明日は、日野、高幡、多摩平各地商店街で「流し踊り」が行われます。

結成4年目の日野市役所連「誠楽」も大活躍でした。5月から週に2回、業務終了後2時間の練習を重ねてきました。 「市民の皆様に日頃の感謝とおもてなしの心をこめて踊りました!」

今年は49チーム(連)が参加し、1000名を越える踊り子さんが参加するということです。午後は、途中にわか雨に悩まされながらも、市役所前の中央公園で、各チーム(連)の演舞が披露されました。このあと、本日夜と、明日は、日野、高幡、多摩平各地商店街で「流し踊り」が行われます。

結成4年目の日野市役所連「誠楽」も大活躍でした。5月から週に2回、業務終了後2時間の練習を重ねてきました。 「市民の皆様に日頃の感謝とおもてなしの心をこめて踊りました!」

特別支援教育コーディネータ研修

★ICT活用教育と同様に、日野市は今、特別支援教育に力を入れています。

市内の各小・中学校の特別支援教育コーディネータは、年間を通じて研修を受け、専門性を身に付けています。今日はその第4回目。明星大学を会場に全日、研修が行われました。

★今回の研修は、東京都教職員研修センターのコーディネータ研修と合同開催です。

各区市の代表のコーディネータが100名以上集まっての大規模な研修でした。

講師は、日頃から日野市を指導して下さっている明星大学の小貫先生、島田先生、竹内先生の3人です。 研修内容は、

「LD・ADHD・自閉症等の理解」「コーディネータの相談機能」

「校内委員会シミュレーション」です。

6~7人でグループを作り、事例を使って校内委員会を開き個別の指導計画を作成します。各自がそれぞれの役になり、その立場で意見を言っていきます。

各区市のコーディネータと日野市の先生方が熱心に演習に取り組んでいました。

市内の各小・中学校の特別支援教育コーディネータは、年間を通じて研修を受け、専門性を身に付けています。今日はその第4回目。明星大学を会場に全日、研修が行われました。

★今回の研修は、東京都教職員研修センターのコーディネータ研修と合同開催です。

各区市の代表のコーディネータが100名以上集まっての大規模な研修でした。

講師は、日頃から日野市を指導して下さっている明星大学の小貫先生、島田先生、竹内先生の3人です。 研修内容は、

「LD・ADHD・自閉症等の理解」「コーディネータの相談機能」

「校内委員会シミュレーション」です。

6~7人でグループを作り、事例を使って校内委員会を開き個別の指導計画を作成します。各自がそれぞれの役になり、その立場で意見を言っていきます。

各区市のコーディネータと日野市の先生方が熱心に演習に取り組んでいました。

教育課題研修開始

★教育センターの夏は、コンピュータ室や講堂に熱心な先生方がたくさん集まります。

一昨日に開催した夏季教員研修全体会で、新学習指導要領の内容に関する講演を実施しましたが、この内容を受けて、今日から新学習指導要領の改訂のポイントに添った「教育課題研修」が始まりました。

初日は、「伝統や文化に関する教育の充実」。

小学校の国語を中心に、古くから伝わることわざ等を取り上げた実践が紹介されました。

一昨日に開催した夏季教員研修全体会で、新学習指導要領の内容に関する講演を実施しましたが、この内容を受けて、今日から新学習指導要領の改訂のポイントに添った「教育課題研修」が始まりました。

初日は、「伝統や文化に関する教育の充実」。

小学校の国語を中心に、古くから伝わることわざ等を取り上げた実践が紹介されました。

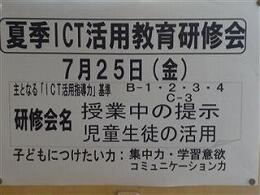

授業中の提示・児童生徒の活用

夏季ICT活用教育研修2日目。

「授業中の提示・児童生徒の活用」に関する研修です。

ICT活用指導力B-1・2・3・4 C-3

e-黒板や書画カメラ等の機器の操作をマスターし、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立て、2学期に実践する指導計画を立てることが研修のゴールです。

午前中:ICT機器を活用した事例を知り、実際に準備、操作、片づけを体験しました。

午後:2学期に実践するICTを活用した授業を組み立て、全員がミニ授業を行いました。

☆以下、受講した先生の感想です。

◇書画カメラ、e-黒板の基本的な使い方を実体験できて本当によかったです。4月から何度も使

いたいと思っていたのですが厳しい現実がありました。今回の研修に参加できることが大変

うれしく楽しみにしてきました。思った通り、自分の不安がとれました。スタッフの方が丁

寧に指導してくださったおかげです。使い方を学び、実際に使う活動を通して、子ども達の

前で使える自信と技術が身につきました。夏休み中にまた何度か試したいと思います。昨日

までは何もできなかった自分が、今日からできるようになって2学期が楽しみでわくわくし

ています。こんな感情は久しぶりです。ICTは使い方指導で授業の善し悪しが決まるというこ

とですから上手に使っていきたいと思います。

◇午前中は、セッティング方法を含め、基本からしっかり学ぶことができました。夏の間に教

室でしっかり練習して、準備や片付けもスムーズに行えるよう慣れていきたいと思います。

午後は、短い授業を発表しました。他の先生方の活用の仕方が参考になりました。結局、便

利な道具も、教師の使い方や見せ方次第だと感じました。教材研究をしっかり行いたいと思

います。

◇実際に機器を動かしてみたことと、他の先生が工夫した使い方を発表している姿を見て、発

想が広がりました。デジタル教科書と書画カメラ、e-黒板をうまく活用してみたいと思いま

す。いろいろなアイディアは浮かぶのですが、なにぶんICTの基礎技術が追いつかず、勉強不

足を反省しました。それでも楽しく参加できたので、教えてくださったスタッフの方々に感

謝いたします。

◇書画カメラやe-黒板の起動から終了まで丁寧に教えていただきました。ごく基本的な機能しか

使うことができなかったのですが、今日の研修で多くの機能を使うことができるようになり

ました。様々な工夫をして活用することで、効果的な授業づくりができそうです。また、児

童も機器を使って表現できる授業は、やる気UPにつながるでしょう。今日の研修で身につ

けたことを活用していきたいと思います。

学校組織マネジメント研修

★本日午前中は校長先生と園長先生、午後は副校長先生の研修を実施しました。

内容は4月に引き続き、学校評価についてです。

★日野市では、学校評価プロジェクトチームを立ち上げ、法令等の規定を踏まえ、どのように学校評価を進めるか、また、公表する学校経営計画の形式はどうするかについて検討を重ねてきました。今日は、その検討結果もお知らせしました。

今後、各学校では、9月末までに学校経営計画を作成し、10月初旬に学校Webサイトで公表することになります。

学校評価プロジェクトチームでの検討の様子。メンバーは、小・中学校長・幼稚園長の代表、小・中学校副校長代表、教育委員会部課長、指導主事の14名。

★午前中の校長先生の研修には、学校評価の第一人者でいらっしゃる国際基督教大学(元広島大学教授)の長尾眞文先生と、

都教委の山本統括指導主事に来ていただきました。

長尾先生は、都教委が統括指導主事を対象に昨年12月末に3日間にわたって開催した「学校評価指導者研修講座」の講師の先生です。

今回は事前にもご指導いただき、日野市に合わせたお話をしてくださいました。

テーマは、「最近の学校評価の動向と学校経営計画の具体化」についてです。

★午後は副校長先生の研修です。午前中と同じ内容で、グループの演習を中心に実施しました。

内容は4月に引き続き、学校評価についてです。

★日野市では、学校評価プロジェクトチームを立ち上げ、法令等の規定を踏まえ、どのように学校評価を進めるか、また、公表する学校経営計画の形式はどうするかについて検討を重ねてきました。今日は、その検討結果もお知らせしました。

今後、各学校では、9月末までに学校経営計画を作成し、10月初旬に学校Webサイトで公表することになります。

学校評価プロジェクトチームでの検討の様子。メンバーは、小・中学校長・幼稚園長の代表、小・中学校副校長代表、教育委員会部課長、指導主事の14名。

★午前中の校長先生の研修には、学校評価の第一人者でいらっしゃる国際基督教大学(元広島大学教授)の長尾眞文先生と、

都教委の山本統括指導主事に来ていただきました。

長尾先生は、都教委が統括指導主事を対象に昨年12月末に3日間にわたって開催した「学校評価指導者研修講座」の講師の先生です。

今回は事前にもご指導いただき、日野市に合わせたお話をしてくださいました。

テーマは、「最近の学校評価の動向と学校経営計画の具体化」についてです。

★午後は副校長先生の研修です。午前中と同じ内容で、グループの演習を中心に実施しました。

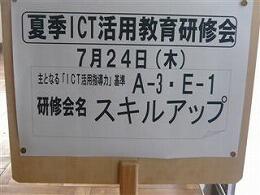

スキルアップ研修

今日から夏季ICT活用教育研修が始まりました。

今日は「スキルアップ研修」 ICT活用指導力A-3・E-1

校務に、授業に、自信をもってコンピュータを活用できるように、スキルアップを図る研修です。ニーズに応じた研修となるように、メディアコーディネータが、事前に、受講を希望した先生と打ち合わせを行いました。

研修の最後には、受講した先生方で成果を発表し合いました。

☆以下、受講した先生の感想です。

◇4月に日野市に異動してきて以来、自分が一番来てはいけなかった市だと思い続けてきた一因

がICTです。スキルアップを望みながらもこの研修が難しくてつらい一日になるだろうと

恐れていました。しかし、事前に、メディアコーディネータが私の実力やレベルアップした

いことなどをお聞きに来られたことから、とてもホッとし、今日を楽しみにすることができ

るようになりました。研修も一歩一歩丁寧に指導していただきました。子どもと同じで意味

がわかって操作できるようになると、上達の喜びを感じることができました。右上クリッ

ク、~をして、~から選んで・・・などただクリックするだけだと一瞬にして操作を忘れま

す。でも、意味を理解できたので大分わかってきました。一度しっかり覚えると、忘れても

思い出すのも早いかもしれません。少人数で手厚く指導してもらうと、大人でも伸びるもの

だと思いました。みなさんの指導と人柄に感謝いたします。

◇大変充実した一日でした。一日でワード、エクセル、インターネット、パワーポイントと、

内容が豊かであるにもかかわらず、楽にできました。受講者が初心者で少人数だったので安

心しました。優しく教えていただけて感謝しています。NICERもよくわかりました。

この後、夏休み中に、ワードが上達するようにがんばります。

◇親切に丁寧に教えてくださいました。午前と午後の学習内容も、焦ることなく適当な量で安

心して受けることができました。これもメディアコーディネータのみなさんお努力のおかげ

だと思います。事前に何度も学校に来てくださったり、間違えても笑顔を絶やさず指導して

くださり、この暑さも吹き飛ぶ研修となりました。今日の指導の仕方を現場に生かしていき

たいと思います。

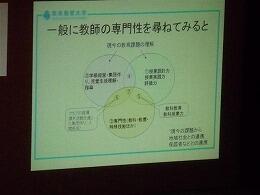

夏季教員研修全体会 第?部

夏季教員研修全体会第?部の様子です。

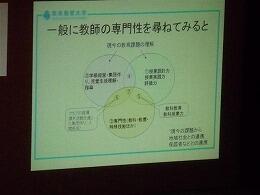

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。

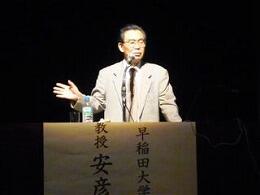

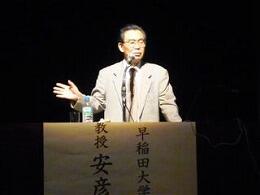

夏季教員研修全体会 第?部

夏季教員研修全体会。第?部の様子です。

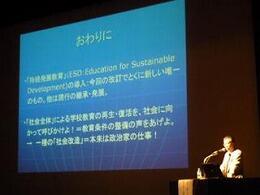

★第?部「新学習指導要領のめざす教育~改訂のポイント」

講師 早稲田大学教育学部 安彦忠彦教授

安彦先生には、中央教育審議会委員として、小・中学校新学習指導要領改訂に中心的な存在として関わられた立場から講演していただきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇今年度、日野市に異動してきて、このような全体研修の機会があることは、とてもよいこと

だと思った。講演を聴いて、授業時数の増加=子ども達の思考する時間の確保 という考え

方に共感した。子ども達は、1つのことに対していろいろな視点で見たり感じたりする素直

さや豊かさがある。そこからもっと多面的に考えることや伝えることを大切にした授業に取

り組んでいきたいと思った。

◇中教審の委員というお立場から新学習指導要領改訂の背景から方向性、ポイントを、根拠の

あるデータ(PISAなど)を示しながらわかりやすく話していただけた。今後の教育で目指

す方向性が、話を聴く前と聴いた後では意識が変わり、より鮮明に自分の中に残った。

また、学校、家庭・地域、行政がうまく機能して教育に携わっていければよりよい教育効果

が得られるのだと実感した。

◇OESDの結果を受け、今回の改訂で「思考力」「判断力」などの力を高めることに重点が置

かれていることを理解した。校内研究においても考える力を高めるための取組を進めている

ので、新学習指導要領をよく読み、その具現化に努めようと思った。

◇今回の改訂では、子ども達の実態から考慮されたものであることがよくわかり、実際に改訂

に関わった先生の話が聞けたことは貴重だった。特に今叫ばれている「活用型」の意味、位

置付けが明確になり、これをいかに実践していくかが鍵であると感じた。もう少し自分自身

の中で「活用型」の定義を明確にしていくことと、各教科の改訂のポイントや趣旨をしっか

り理解できるよう勉強しなくては、と感じた。

◇本校ので行っている研究の目指すところを共通する部分がたくさんあり、安心するとともに

さらに深めていきたいと思った。また、安彦先生は、はっきりと矛盾点も指摘され、頼もし

く感じた。このような方に守られている教育界にいられることに喜びを感じた。

教育現場の人間として自分もがんばっていきたい。

★第?部「新学習指導要領のめざす教育~改訂のポイント」

講師 早稲田大学教育学部 安彦忠彦教授

安彦先生には、中央教育審議会委員として、小・中学校新学習指導要領改訂に中心的な存在として関わられた立場から講演していただきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇今年度、日野市に異動してきて、このような全体研修の機会があることは、とてもよいこと

だと思った。講演を聴いて、授業時数の増加=子ども達の思考する時間の確保 という考え

方に共感した。子ども達は、1つのことに対していろいろな視点で見たり感じたりする素直

さや豊かさがある。そこからもっと多面的に考えることや伝えることを大切にした授業に取

り組んでいきたいと思った。

◇中教審の委員というお立場から新学習指導要領改訂の背景から方向性、ポイントを、根拠の

あるデータ(PISAなど)を示しながらわかりやすく話していただけた。今後の教育で目指

す方向性が、話を聴く前と聴いた後では意識が変わり、より鮮明に自分の中に残った。

また、学校、家庭・地域、行政がうまく機能して教育に携わっていければよりよい教育効果

が得られるのだと実感した。

◇OESDの結果を受け、今回の改訂で「思考力」「判断力」などの力を高めることに重点が置

かれていることを理解した。校内研究においても考える力を高めるための取組を進めている

ので、新学習指導要領をよく読み、その具現化に努めようと思った。

◇今回の改訂では、子ども達の実態から考慮されたものであることがよくわかり、実際に改訂

に関わった先生の話が聞けたことは貴重だった。特に今叫ばれている「活用型」の意味、位

置付けが明確になり、これをいかに実践していくかが鍵であると感じた。もう少し自分自身

の中で「活用型」の定義を明確にしていくことと、各教科の改訂のポイントや趣旨をしっか

り理解できるよう勉強しなくては、と感じた。

◇本校ので行っている研究の目指すところを共通する部分がたくさんあり、安心するとともに

さらに深めていきたいと思った。また、安彦先生は、はっきりと矛盾点も指摘され、頼もし

く感じた。このような方に守られている教育界にいられることに喜びを感じた。

教育現場の人間として自分もがんばっていきたい。

市民会館大ホールは先生方の熱意で一杯

夏休みに入って2日目。暑い毎日が続きます。

本日は、夏季教員研修全体会が開催されました。

日野市内の全小・中学校、幼稚園の先生方約650人が日野市民会館大ホールに集まりました。

毎夏に開催するこの全教員対象の講演会形式の研修会は、今年で5年目になります。

会場は日野市の先生の熱意で一杯になりました。

★第?部と第?部の講演の合間には、2つの説明を行いました。

★午前、午後の講演の合間には、5分間の健康体操を行いました。指導者は健康課の職員です。

★午後の講演開始前に、日野囃子保存会(日野市祭囃子連合会)による

祭囃子を演奏していただきました。

150年以上もの伝統をもつこの日野囃子は、今後もひのっ子に受け継がれていきます。

本日は、夏季教員研修全体会が開催されました。

日野市内の全小・中学校、幼稚園の先生方約650人が日野市民会館大ホールに集まりました。

毎夏に開催するこの全教員対象の講演会形式の研修会は、今年で5年目になります。

会場は日野市の先生の熱意で一杯になりました。

★第?部と第?部の講演の合間には、2つの説明を行いました。

|  |

| 「日野市の特別支援教育について」 通常学級に在籍する児童・生徒への対応と 日野市の進めている特別支援教育の体制に ついて理解を深めてもらうために、 梶野指導主事が説明しました。 | 「日野市学校教育基本構想 (仮 教育のまち 日野ビジョン) の策定について」 ひのっ子教育21が策定されて10年たちました。これからの日野市の学校教育が向かう方向性をまとめている素案が来月にまとまり、秋にはパブリックコメントを受ける予定であることを浮須参事が説明しました。 |

★午前、午後の講演の合間には、5分間の健康体操を行いました。指導者は健康課の職員です。

★午後の講演開始前に、日野囃子保存会(日野市祭囃子連合会)による

祭囃子を演奏していただきました。

150年以上もの伝統をもつこの日野囃子は、今後もひのっ子に受け継がれていきます。

明日の全体研修会の準備

明日は、日野市内の全先生方に日野市民会館大ホールに集まっていただいて実施する全体研修会です。今年度で5年目を迎えます。指導主事は朝から準備中。

明日第2部の対談では、会場で短時間に対談用の3台のコンピュータをうまく接続するために、分配器は?切り替え器は?モニターは?・・・と、

実際に明日を想定したセッテングを行い、練習しています。

講師の先生のお名前も、プロジェクターで投影することを試みています。

明日第2部の対談では、会場で短時間に対談用の3台のコンピュータをうまく接続するために、分配器は?切り替え器は?モニターは?・・・と、

実際に明日を想定したセッテングを行い、練習しています。

講師の先生のお名前も、プロジェクターで投影することを試みています。

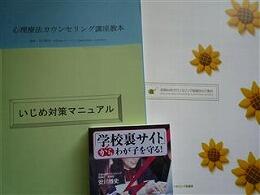

家庭への啓発の必要性

メディアコーディネータと一緒に、本日、心理療法カウンセリング講座を受けてきました。

内容は「大人は知らない「ネットいじめの対処法ーいじめ、不登校、ひきこもり、問題行動を起こす子供の具体的対処法 ー」です。

講師は、本市の5月の情報安全教育研修会でご指導してくださった安川雅史先生です。

講座の最後は、次のような言葉で締めくくられました。

「携帯電話を持たせるということは責任を持たせるということです。

どれだけ多くの危険があるのかを親が十分に理解して、子どもをしっかり守ってあげて下さい。」

今回の講座の資料 内容は推進室から各学校に還元していきます。

◆5月の情報安全教育研修会を受けて、1学期に各学校では、発達段階に応じてネットいじめに対応する指導を行いました。夏休みに向けて全体指導を行った中学校や、保護者対象の研修を企画した児童館もありました。先日配布した教育広報「ひのっ子きょういく」でも、第一面にこのことを特集として取り上げています。

◆今回の講習を受けて、今後も継続して「ネットいじめへの対応」について家庭に啓発していく必要性を感じました。

内容は「大人は知らない「ネットいじめの対処法ーいじめ、不登校、ひきこもり、問題行動を起こす子供の具体的対処法 ー」です。

講師は、本市の5月の情報安全教育研修会でご指導してくださった安川雅史先生です。

講座の最後は、次のような言葉で締めくくられました。

「携帯電話を持たせるということは責任を持たせるということです。

どれだけ多くの危険があるのかを親が十分に理解して、子どもをしっかり守ってあげて下さい。」

今回の講座の資料 内容は推進室から各学校に還元していきます。

◆5月の情報安全教育研修会を受けて、1学期に各学校では、発達段階に応じてネットいじめに対応する指導を行いました。夏休みに向けて全体指導を行った中学校や、保護者対象の研修を企画した児童館もありました。先日配布した教育広報「ひのっ子きょういく」でも、第一面にこのことを特集として取り上げています。

|  |

| 日野第二中学校にて | みさわ児童館にて |

水潤うまち 日野

本日1学期が終了しました。

いよいよ明日からは、子ども達が楽しみにしている夏休みです。

夏休みのスタートに合わせて、梅雨も明けそうです。

午後からはあっという間に空が曇り、大雨となりました。

梅雨明けを目前にした大雨です。

豊かな日野の水源も潤っています。

◆日野市内には180カ所ほどの湧水地点が確認されています。都内でも湧水に恵まれた地域の一つです。また、日野はかつて、東京の穀倉地帯と呼ばれ、江戸時代に多摩川・浅川からひかれた農業用水路が今も市内を網の目のように流れており、

これら水路の長さは118キロにも及ぶということです。

向島用水親水路・向島緑地

用水路沿いにある全長約500mの遊歩道には雑木林が植裁されており、途中には水車やあずまやがあります。遊びや魚取りも楽しめます。カワセミを見つけることができます。

黒川清流公園湧水群

日野を代表する湧水群で、多くの水生生物や鳥類が生息する貴重な場所です。

道路沿いの水路部分は親水公園として子ども達の遊び場にもなっています。

いよいよ明日からは、子ども達が楽しみにしている夏休みです。

夏休みのスタートに合わせて、梅雨も明けそうです。

午後からはあっという間に空が曇り、大雨となりました。

梅雨明けを目前にした大雨です。

豊かな日野の水源も潤っています。

◆日野市内には180カ所ほどの湧水地点が確認されています。都内でも湧水に恵まれた地域の一つです。また、日野はかつて、東京の穀倉地帯と呼ばれ、江戸時代に多摩川・浅川からひかれた農業用水路が今も市内を網の目のように流れており、

これら水路の長さは118キロにも及ぶということです。

向島用水親水路・向島緑地

用水路沿いにある全長約500mの遊歩道には雑木林が植裁されており、途中には水車やあずまやがあります。遊びや魚取りも楽しめます。カワセミを見つけることができます。

黒川清流公園湧水群

日野を代表する湧水群で、多くの水生生物や鳥類が生息する貴重な場所です。

道路沿いの水路部分は親水公園として子ども達の遊び場にもなっています。

感動体験(理科ねっとわーくを活用した授業 その2)

◆本日、日野第七小学校では、3つの学年で理科ねっとわーくを活用した授業が行われました。

|  |

| 第2学年生活科「タンポポ」 ICT活用指導力Bー3・4 国語の学習(単元「たんぽぽのちえ」)と生活科でのタンポポの観察活動のまとめとして、タンポポの育つ様子をデジタルコンテンツで確認しました。 子ども達は高速映像に感動し、手を広げて一緒に成長の様子を演じています。 また、タンポポの成長についてより理解を深めるために、デジタルコンテンツを加工し、 パワーポイントの教材として児童に提示しながら学習を振り返りました。 | |

|  |

| 第3学年理科「風で動くおもちゃ」 ICT活用指導力Bー1・3 新学習指導要領の新規単元の学習内容です。 導入で、「どうしてとぶのかな」と子ども達に興味をもたせるために、 生物の飛行に関するデジタルコンテンツを活用しました。 また、風の力が強いことを実感させるために、台風接近時の映像を利用しました。 さらに、風の力を利用している実例として 風力発電のデジタルコンテンツも提示しました。 | |

|  |

| 第5学年理科「たんじょうのふしぎ」 ICT活用指導力Bー4 人の成長や誕生について学習してきたことをまとめる際に、デジタルコンテンツを活用しました。子どもたちは、課題解決学習の段階で、資料や写真は活用してきましたが、 実物の映像を見るのは初めてです。戸惑いながらも、生命の神秘さに感動していました。 | |

「ふしぎ!」(理科ねっとわーくを活用した授業 その1)

今年度は、理科の授業を充実させることを目指して、各学校で理科ねっとわーくを活用した授業が行われています。

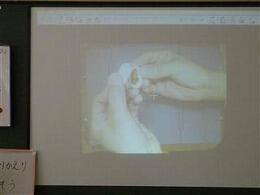

◆以下は、7月2日に行った潤徳小学校の学校課訪問での研究授業です。

第3学年理科「カイコを育てよう」 ICT活用指導力Bー3・4

一人一匹カイコを飼育してきて、様々な発見をし、疑問をもっている子ども達。

子ども達の共通した疑問を解決するために、理科ねっとわーくのコンテンツが活用

されました。 実物観察を補完する活用方法です。

自分の飼っているカイコが、たくさんのクワの葉を食べてどんどん成長し、いつの間にか全く違う姿になっています。

実物を見て、デジタルコンテンツで確かめて、生命の不思議さを感じた子ども達でした。

◆以下は、7月2日に行った潤徳小学校の学校課訪問での研究授業です。

第3学年理科「カイコを育てよう」 ICT活用指導力Bー3・4

一人一匹カイコを飼育してきて、様々な発見をし、疑問をもっている子ども達。

子ども達の共通した疑問を解決するために、理科ねっとわーくのコンテンツが活用

されました。 実物観察を補完する活用方法です。

|  |

| 今までのカイコの成長の様子を記録した画像や友達の観察カードを見ながら、 飼育活動を振り返っています。 今の子ども達の一番の関心は、まゆの中でさなぎになったカイコ。 「まゆの中でどうしているんだろう・・・」という疑問をもっています。 | |

|  |

| 「確かめてみましょう。」とまゆの中を開く瞬間を、 手元を拡大しながら見せています(左画像)。 歓声をあげながらじっと画面を見つめる子ども達。 「小さいからよくわからない。もっとよく見たい!」という子ども達の声に答えて、 「では、大きくして詳しく見てみましょう。」と、 理科ねっとわーくのコンテンツを提示(右画像)。 いろいろな角度から見せています。 「へえ。幼虫の時よりも縮んだんだね。」 「すごいな。かたいパンみたいだね。こんな形になってじっとしているんだね。」 「いつカイコガになるのかな。」 | |

自分の飼っているカイコが、たくさんのクワの葉を食べてどんどん成長し、いつの間にか全く違う姿になっています。

実物を見て、デジタルコンテンツで確かめて、生命の不思議さを感じた子ども達でした。

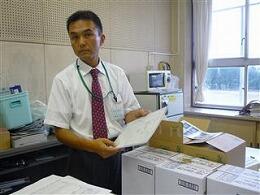

校務支援システムで通知表作成

昨年度は、市内の小・中学校モデル校4校で、校務支援システムの成績管理機能を活用した通知表を作成してきました。すんなりとうまくいったわけではなく、評価基準の設定など機能の活用をマスターするために教務主任(主幹教諭)が中心となって試行錯誤しながらの挑戦でした。システム面においてもまだ完全ではなかったので、不具合も発見され、その都度、開発者に改修をお願いしてきました。また、より使いやすくするための機能改善も受け入れてもらいました。成績管理機能は、いわば日野市のモデル校が中心となって開発者と作り上げてきたわけです。

1年たった今、校内のマネジメントを図ってきたモデル校4校の教務主任は、みんなこう言っています。「最初は大変です。必ず山を乗り越えなければなりません。1年目は相当な覚悟が必要です。1年前に比べて今年はとても楽になりました。余裕があります。

出欠や子どもの良さなどの記録を日々続けていくことさえしっかりやっておけばちっともあわてることはありません。年度末には自然に要録ができあがっているという状況になります。」

今年から中学校では、8校が全校そろって校務支援システムによる通知表作成を行っています。小学校では6校実施。残る11校は来年に備えて準備中です。

今日・明日は印刷のピークです。

1年たった今、校内のマネジメントを図ってきたモデル校4校の教務主任は、みんなこう言っています。「最初は大変です。必ず山を乗り越えなければなりません。1年目は相当な覚悟が必要です。1年前に比べて今年はとても楽になりました。余裕があります。

出欠や子どもの良さなどの記録を日々続けていくことさえしっかりやっておけばちっともあわてることはありません。年度末には自然に要録ができあがっているという状況になります。」

今年から中学校では、8校が全校そろって校務支援システムによる通知表作成を行っています。小学校では6校実施。残る11校は来年に備えて準備中です。

今日・明日は印刷のピークです。

|  |

| 日野第二中学校にて・・・ 印刷の設定も、教務主任(主幹教諭)と一緒に確認して慎重に行います。 「入力さえ終われば印刷は本当に速いですね。あっという間です。」 | |

|  |

| 大坂上中学校にて・・・ 「ここにいたるまでが大変でした。やっと印刷する段階に来ました。 1クラス5分。感動の速さです。」と、教務主任(主幹教諭)。 | |

|  |

| 日野第四小学校にて・・・ 印刷が終わると、一枚一枚ファイルにとじ込み、 ポートフォリオ形式の通知表の完成です。 「データがサーバーで完全に守られているのでセキュリティ上安心です。」と、 副校長先生。 | |

日野市教育広報「ひのっ子きょういく」第62号発行

本日、日野市教育広報「ひのっ子きょういく」の第62号が発行されました。

今回の第一面の特集は、『子どもをネット上のトラブルから守るために・・・』です。

先月のPTA研修会でもお話させていただいた内容です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

今回の第一面の特集は、『子どもをネット上のトラブルから守るために・・・』です。

先月のPTA研修会でもお話させていただいた内容です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。 夏季教員研修 全体研修会

ICTで自分のスピーチや音読を振り返る

今週は、中学校と小学校で、国語の授業にICTを活用した実践があり、メディアコーディネータが授業支援を行いました。どちらもねらいは同じです。

児童・生徒が、自らの音読やスピーチを振り返って、さらによくしていくための改善点を見つけるというものです。 ICT活用指導力Cー4

中学校での実践(平山中学校第1学年「印象に残ったことや考えたことを伝えよう」)

体育ではよく活用されているスポーツミラー(映像遅延装置)。これを、国語のスピーチで活用してみました。スピーチそのものに加えて、スピーチをしている時の表情など、自分の姿も振り返ることができました。

小学校での実践(日野第三小学校第3学年「三年とうげ」)

スタディノートを活用してデジタルポートフォリオを作成しました。自分の音読を録音し、聞き直しています。この後、友達の音読も聞き合う活動を行い、さらに音読をよくするための感想やアドバイスを交換し、再度音読に挑戦します。

児童・生徒が、自らの音読やスピーチを振り返って、さらによくしていくための改善点を見つけるというものです。 ICT活用指導力Cー4

中学校での実践(平山中学校第1学年「印象に残ったことや考えたことを伝えよう」)

体育ではよく活用されているスポーツミラー(映像遅延装置)。これを、国語のスピーチで活用してみました。スピーチそのものに加えて、スピーチをしている時の表情など、自分の姿も振り返ることができました。

小学校での実践(日野第三小学校第3学年「三年とうげ」)

スタディノートを活用してデジタルポートフォリオを作成しました。自分の音読を録音し、聞き直しています。この後、友達の音読も聞き合う活動を行い、さらに音読をよくするための感想やアドバイスを交換し、再度音読に挑戦します。

武蔵野市からの視察

武蔵野市学校情報システム検討委員会の9名の方が視察にお見えになりました。

武蔵野市でも、教員用校務ネットワークの構築に向けて検討委員会を立ち上げ、調査研究を行うそうです。本日お見えになったメンバーは、小・中学校代表の管理職と、教育委員会の職員、そして情報管理課の職員の方々です。主に、教員用コンピュータのネットワーク整備、システム導入とシステムの運用について、セキュリティ対策について、質問を受けました。ハード面での質問が多かったので、情報システム課の職員も同席しました。

庁内の会議室でお話を聞いていただいた後は、市役所に一番近い日野第七小学校に案内し、実際に校務支援システムが運用されている様子を見ていただきました。

七小の管理職の先生が視察を快く引き受け、説明をしてくださいました。

*視察を受けるにあたっては、今回の様に、推進室に日程等も含めて事前の相談をしていただいています。中には、いきなり訪問日時を示され、その日以外は変更できないと言われてお断りをするケースもあります。また、推進室に相談せずに、市内の学校に直接電話を入れて視察を申し込む件も起きています。先進地区として見本にしていただけるのは名誉なことですが、学校に必要以上の負担をかけてしまうことだけは避けたいと思っています。

武蔵野市でも、教員用校務ネットワークの構築に向けて検討委員会を立ち上げ、調査研究を行うそうです。本日お見えになったメンバーは、小・中学校代表の管理職と、教育委員会の職員、そして情報管理課の職員の方々です。主に、教員用コンピュータのネットワーク整備、システム導入とシステムの運用について、セキュリティ対策について、質問を受けました。ハード面での質問が多かったので、情報システム課の職員も同席しました。

庁内の会議室でお話を聞いていただいた後は、市役所に一番近い日野第七小学校に案内し、実際に校務支援システムが運用されている様子を見ていただきました。

七小の管理職の先生が視察を快く引き受け、説明をしてくださいました。

*視察を受けるにあたっては、今回の様に、推進室に日程等も含めて事前の相談をしていただいています。中には、いきなり訪問日時を示され、その日以外は変更できないと言われてお断りをするケースもあります。また、推進室に相談せずに、市内の学校に直接電話を入れて視察を申し込む件も起きています。先進地区として見本にしていただけるのは名誉なことですが、学校に必要以上の負担をかけてしまうことだけは避けたいと思っています。

文書管理も正確でスムーズに

校務支援システムの新たな機能を追加しました。文書管理機能です。

これにより、学校は、今まで毎日交換便でどっさりと送られてきた文書の管理が自動的にでき、事務の効率化が期待されます。

教育委員会から文書を受けると受理簿が自動作成され、日野市で統一された文書分類表による受理簿文書庫で保存されます。この受理した文書は校内掲示板や校内回覧板に転送したりすることができます。また、報告が求められる文書は、担当者が作成した報告文書が決裁文書となり、最終決裁後に教育委員会へ送信されます。この時に自動的に発送簿が作成され、受理簿文書庫で保存されます。まさにペーパレスのやりとりです。

これにより、学校は、今まで毎日交換便でどっさりと送られてきた文書の管理が自動的にでき、事務の効率化が期待されます。

教育委員会から文書を受けると受理簿が自動作成され、日野市で統一された文書分類表による受理簿文書庫で保存されます。この受理した文書は校内掲示板や校内回覧板に転送したりすることができます。また、報告が求められる文書は、担当者が作成した報告文書が決裁文書となり、最終決裁後に教育委員会へ送信されます。この時に自動的に発送簿が作成され、受理簿文書庫で保存されます。まさにペーパレスのやりとりです。

|  |

| 本日は午前中に学校向けの説明会を実施し、 午後は教育委員会の各課対象に 説明会を実施しました。 | 「今後は文書管理も正確でスムーズに なります。」と、本機能の追加にあたり、 学校の事務主事の代表者と調整を 図ってきた庶務係長。 |

| |

| 教育委員会内で学校向けの文書印刷量が ナンバー1の指導主事にとっても、 夜遅くまで文書印刷にかかっていた 時間が短縮されます。 |

庁内の環境監査

日野市では、今年度は「みどりの大地 青い地球を いつまでも」をテーマとして掲げ、

今年度の重点施策「ふだん着でCO2をへらそう」事業に取り組んでいます。

市では、平成12年12月7日にISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得し、

平成15年度、平成18年度に認証を更新継続しています。

本日は庁内で環境監査(ISO内部監査)がありました。

この監査は毎年行われており、庁内で編成された環境監査チームが班ごとに分かれて各課を回っています。

毎年行われているこの取組は、日野市の職員の意識の高さを感じます。

3人の監査員の監査を受けるエコディレクター(教育部長)とエコマネージャー(推進室長)。

エコナビゲータ(推進室職員)は、監査員のため他課の監査中。

今年度の重点施策「ふだん着でCO2をへらそう」事業に取り組んでいます。

市では、平成12年12月7日にISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得し、

平成15年度、平成18年度に認証を更新継続しています。

本日は庁内で環境監査(ISO内部監査)がありました。

この監査は毎年行われており、庁内で編成された環境監査チームが班ごとに分かれて各課を回っています。

毎年行われているこの取組は、日野市の職員の意識の高さを感じます。

3人の監査員の監査を受けるエコディレクター(教育部長)とエコマネージャー(推進室長)。

エコナビゲータ(推進室職員)は、監査員のため他課の監査中。

学期末の学校を支えるメディアコーディネータ

今日もメディアコーディネータは、学校のサポートに走り回っています。

校務支援システムによる成績処理の相談、Webカメラの活用方法のレクチャー、機器のトラブル対応、中学校の授業計画作成のお手伝い、そして、初任者の先生のICTを活用した授業のサポートです。多くの先生とかかわることを楽しみに、毎日がんばっている4人のメディアコーディネータです。

第5学年 総合的な学習の時間 「八ヶ岳の体験をまとめよう」 ICT活用指導力Cー3

初任者研修で学んだことを生かして早速実践している初任者の先生。

「子ども達がそれぞれスタディノートで体験をまとめた後は、いよいよクラスのみんなで

意見交換をします。それが楽しみです。」

校務支援システムによる成績処理の相談、Webカメラの活用方法のレクチャー、機器のトラブル対応、中学校の授業計画作成のお手伝い、そして、初任者の先生のICTを活用した授業のサポートです。多くの先生とかかわることを楽しみに、毎日がんばっている4人のメディアコーディネータです。

第5学年 総合的な学習の時間 「八ヶ岳の体験をまとめよう」 ICT活用指導力Cー3

初任者研修で学んだことを生かして早速実践している初任者の先生。

「子ども達がそれぞれスタディノートで体験をまとめた後は、いよいよクラスのみんなで

意見交換をします。それが楽しみです。」

ICTサポートスタッフによる夏季研修企画会議

本日はICTサポートスタッフの皆さんに集まっていただいて、夏季ICT活用教育研修の企画会議を行いました。日野市に導入した機器やソフトウエアにかかわる6社11人のスタッフと、推進室長、メディアコーディネータ4人による合同企画会議です。

まず、担当の研修で、ICT活用指導力のどの力をつけるのが目的か、保障する成果を確認しました。さらに、2学期に実践する授業のイメージをもつにはどうしたらいいか、具体的な研修内容を話し合いました。今後、研修企画書作成までの打合わせと、当日の運営についての反省等は掲示板を通してやり取りしていきます。

まず、担当の研修で、ICT活用指導力のどの力をつけるのが目的か、保障する成果を確認しました。さらに、2学期に実践する授業のイメージをもつにはどうしたらいいか、具体的な研修内容を話し合いました。今後、研修企画書作成までの打合わせと、当日の運営についての反省等は掲示板を通してやり取りしていきます。

夏季ICT活用教育研修

今月に入ってから、夏季ICT活用教育研修の受け付けをWeb上で行っています。

夏季ICT活用教育研修の詳細はこちらからダウンロードできます。

昨年度に引き続き、「教員のICT活用指導力」の5観点18項目に対応した研修会の案内です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

夏季ICT活用教育研修の詳細はこちらからダウンロードできます。

昨年度に引き続き、「教員のICT活用指導力」の5観点18項目に対応した研修会の案内です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。 多摩市からの視察

先週の金曜日の午前中に、多摩市の教育委員会と情報システム課の4人が視察にいらっしゃいました。

教育の情報化に向けて、近隣地区が動き出したのはうれしいことです。

日野市も教育委員会だけでなく情報システム課と一緒に動いているからこそうまくいっていること、また、様々なセキュリティ対策を講じていることなどをお伝えしました。「行政側にとって物理的にサポートする必要性を実感しました。」という感想をいただきました。

教育の情報化に向けて、近隣地区が動き出したのはうれしいことです。

日野市も教育委員会だけでなく情報システム課と一緒に動いているからこそうまくいっていること、また、様々なセキュリティ対策を講じていることなどをお伝えしました。「行政側にとって物理的にサポートする必要性を実感しました。」という感想をいただきました。

梅雨の明ける前に・・・

昨日は今年初めての真夏日だったそうです。今日も真夏日です。

夏はすぐそこに来ているようです。

まだ梅雨は明けていませんが、どんよりした空の下の市役所前で、ひたすら甘い香りを漂わせているクチナシの花です。

昨日の夕方は、夕陽が見事でした。梅雨雲も赤く染まっていましたが、やがて夜になって雷雨となりました・・・

(夕陽は浅川の新井橋から、雷雲は市役所の窓から撮影したものです。)

梅雨空の芸術です・・・

梅雨空の芸術です・・・

夏はすぐそこに来ているようです。

まだ梅雨は明けていませんが、どんよりした空の下の市役所前で、ひたすら甘い香りを漂わせているクチナシの花です。

昨日の夕方は、夕陽が見事でした。梅雨雲も赤く染まっていましたが、やがて夜になって雷雨となりました・・・

(夕陽は浅川の新井橋から、雷雲は市役所の窓から撮影したものです。)

梅雨空の芸術です・・・

梅雨空の芸術です・・・ 学期末の校務を正確に効率的に行うために

本日、第2回の教務主任研修を開催しました。

学期末の教育課程の管理をテーマに、「適正な評価について」と「授業時数の管理」についての研修内容です。

◆校務支援システムの時数・週案機能により、それぞれの学級、教科の授業時数、達成率が自動算出されるようになりました。また、学期ごとに一覧を印刷して提出しなくても、ボタン一つでデータが教育委員会に送られるようになりました。大変正確で効率的です。今日は、教務主任の先生方に、昨年度の、各学級、各教科の授業時数一覧表から、学校として課題はないか再確認していただきました。

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映します。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っていきます。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組みます。小学校では、観点別評価の目標基準設定等、評価の流れについて、もう少し理解を深める必要があると感じています。また、小・中ともに、児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように推進していきたいと思います。

「成績管理機能」「時数・週案機能」「ひのっ子宝箱」は、いずれも日野市が知恵を出し、開発者の熱意で実現していただいた機能です。この機能が全国に広がっていきつつあることをうれしく思います。引き続き、現場の先生の声に耳を傾けて改善すべきところは改善していけたらと思っています。

(まだシステムが人に寄り添っていかなければならない段階です。ある程度まで行くと、次の段階として、今度は、人が運用を工夫する段階になってくると思われます。)

学期末の教育課程の管理をテーマに、「適正な評価について」と「授業時数の管理」についての研修内容です。

◆校務支援システムの時数・週案機能により、それぞれの学級、教科の授業時数、達成率が自動算出されるようになりました。また、学期ごとに一覧を印刷して提出しなくても、ボタン一つでデータが教育委員会に送られるようになりました。大変正確で効率的です。今日は、教務主任の先生方に、昨年度の、各学級、各教科の授業時数一覧表から、学校として課題はないか再確認していただきました。

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映します。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っていきます。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組みます。小学校では、観点別評価の目標基準設定等、評価の流れについて、もう少し理解を深める必要があると感じています。また、小・中ともに、児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように推進していきたいと思います。

「成績管理機能」「時数・週案機能」「ひのっ子宝箱」は、いずれも日野市が知恵を出し、開発者の熱意で実現していただいた機能です。この機能が全国に広がっていきつつあることをうれしく思います。引き続き、現場の先生の声に耳を傾けて改善すべきところは改善していけたらと思っています。

(まだシステムが人に寄り添っていかなければならない段階です。ある程度まで行くと、次の段階として、今度は、人が運用を工夫する段階になってくると思われます。)

福岡県からの視察

福岡県大牟田市教育委員会から4人の方が視察にいらっしゃいました。

◆今後、校務の効率化を進める計画を実現するために、日野市の進め方を参考にしたいということでの視察です。システムを入れることですぐに効率化するわけではなく、導入時は相当の覚悟が必要であること、しかし山を乗り越えれば必ず楽になること、運用するほど効率化していくことをお伝えしました。日野市の推進体制やサポート体制をお聞きになり、「システムやハードも大事ですが、結局は人なんですね」という感想をいただきました。

◆実際に校務支援システムの稼働の様子を知りたいということで、メディアコーディネータが日野第四中学校へ案内しました。

四中では、秋山校長先生と古田教務主任(主幹教諭)が、説明してくださいました。

◆今後、校務の効率化を進める計画を実現するために、日野市の進め方を参考にしたいということでの視察です。システムを入れることですぐに効率化するわけではなく、導入時は相当の覚悟が必要であること、しかし山を乗り越えれば必ず楽になること、運用するほど効率化していくことをお伝えしました。日野市の推進体制やサポート体制をお聞きになり、「システムやハードも大事ですが、結局は人なんですね」という感想をいただきました。

◆実際に校務支援システムの稼働の様子を知りたいということで、メディアコーディネータが日野第四中学校へ案内しました。

四中では、秋山校長先生と古田教務主任(主幹教諭)が、説明してくださいました。

コンピュータに関する誤解をとき、授業づくりの基本を学ぶ

昨日は初任者研修を開催しました。テーマは「ICT活用教育」。なぜ、学校教育にICTが必要なのかを理解し、さらにICTを活用した授業の可能性について、理解を深める内容です。

メディアコーディネータによるICT機器の実習も行いました。

◆以下、初任者の先生の感想です。

◇「ICT」この言葉は今までの私にとってとても重圧を感じるものでしたが、今回の研修を

受け、自分でもICTの活用・実践ができそうだと少しばかり楽しい気分になりました。す

ぐには、無理ですが、活用促進していきたいと思います。また、ICTがなぜ今叫ばれてい

るのか、その重要性を感じることができました。

◇今日、ICTの研修を受けて、コンピュータを使った授業についての考え方が変わりました。

一番私の印象に残ったのは、使えるのかなという抵抗感が使ってみたいという気持ちに変

わったことです。カメラや動画を黒板に映し出すことはもちろん、いろいろな表示、提示の

仕方ができるので、これからどんな授業を組み立てていこうかという楽しみになりました。

また、それだけではなく、ICTを使った授業は個別対応や集団で学びあうことや、学びを深め

ることもできて学習の形態が様々に使い分けることができることなど研修を通して授業作り

の基本を学びました。

◇ICT活用教育の必要性について学ぶことができました。教育現場において果たしてコンピュー

タは必要なのかという疑問はありました。しかし、大人の私から見て、今日の講義自体がも

のすごく興味深く、楽しいひと時でした。また、学習意欲(授業に向けての活用方法の習

得)も湧くことができました。子どもも私と同じように、ICTを活用したいと思っているかも

しれません。将来的にいつでも活用できる能力を身につけたいと思います。

◇これまでは視覚的な角度からICTを活用していましたが、子ども同士のかかわりを広げること

や思考を深めることなど多くの可能性があることに気づくことができました。これからの授

業に積極的に活用していきたいと思いました。

◇ICTを活用することについて今まで持っていたイメージは、資料を拡大表示する、といっ

たもので、そういう場面での活用を考えていました。しかし、本日の研修でe-黒板、書画

カメラでは、思考、作業の過程も可視化できることを認識しました。書写や情報を整理しま

とめる単元で使っていこうと思います。一方、生徒に確かな学力を身につけさせるために、

音声を記録すること、反復練習をスムーズに行うことなども実践しようと思います。今日、

私が、ICTを活用した授業について持った新たなイメージは「個を尊重しながら集団の学

びあいを深める」です。

◇今日の研修の中で一番印象に残ったのは、子どもの考えに寄り添って、間違いから子どもの

思考を読み取ることが大切だということです。一人ひとりの学習ペースなどにあわせることの

できる個に応じた指導や、写真や動画などの具体物を見せることなどによって発見すること

の楽しさを子どもに味わわせることができると気づきました。また、個人のノートや意見な

どを全体で確認することもできます。自分もぜひ授業にICTを活用できる能力を身に付けなけ

れば、と考えています。

◇コンピュータは、教員が主導権をもっているように感じていましたが、そうではなく、子ど

もが使うことでもっと良い授業ができることがわかりました。一人ひとりの能力に合わせて

指導をしてあげれることがわかりました。ICTを授業に活用することにより、授業の幅が広が

り、より子どもの主体的な学習が期待できると感じました。

メディアコーディネータによるICT機器の実習も行いました。

◆以下、初任者の先生の感想です。

◇「ICT」この言葉は今までの私にとってとても重圧を感じるものでしたが、今回の研修を

受け、自分でもICTの活用・実践ができそうだと少しばかり楽しい気分になりました。す

ぐには、無理ですが、活用促進していきたいと思います。また、ICTがなぜ今叫ばれてい

るのか、その重要性を感じることができました。

◇今日、ICTの研修を受けて、コンピュータを使った授業についての考え方が変わりました。

一番私の印象に残ったのは、使えるのかなという抵抗感が使ってみたいという気持ちに変

わったことです。カメラや動画を黒板に映し出すことはもちろん、いろいろな表示、提示の

仕方ができるので、これからどんな授業を組み立てていこうかという楽しみになりました。

また、それだけではなく、ICTを使った授業は個別対応や集団で学びあうことや、学びを深め

ることもできて学習の形態が様々に使い分けることができることなど研修を通して授業作り

の基本を学びました。

◇ICT活用教育の必要性について学ぶことができました。教育現場において果たしてコンピュー

タは必要なのかという疑問はありました。しかし、大人の私から見て、今日の講義自体がも

のすごく興味深く、楽しいひと時でした。また、学習意欲(授業に向けての活用方法の習

得)も湧くことができました。子どもも私と同じように、ICTを活用したいと思っているかも

しれません。将来的にいつでも活用できる能力を身につけたいと思います。

◇これまでは視覚的な角度からICTを活用していましたが、子ども同士のかかわりを広げること

や思考を深めることなど多くの可能性があることに気づくことができました。これからの授

業に積極的に活用していきたいと思いました。

◇ICTを活用することについて今まで持っていたイメージは、資料を拡大表示する、といっ

たもので、そういう場面での活用を考えていました。しかし、本日の研修でe-黒板、書画

カメラでは、思考、作業の過程も可視化できることを認識しました。書写や情報を整理しま

とめる単元で使っていこうと思います。一方、生徒に確かな学力を身につけさせるために、

音声を記録すること、反復練習をスムーズに行うことなども実践しようと思います。今日、

私が、ICTを活用した授業について持った新たなイメージは「個を尊重しながら集団の学

びあいを深める」です。

◇今日の研修の中で一番印象に残ったのは、子どもの考えに寄り添って、間違いから子どもの

思考を読み取ることが大切だということです。一人ひとりの学習ペースなどにあわせることの

できる個に応じた指導や、写真や動画などの具体物を見せることなどによって発見すること

の楽しさを子どもに味わわせることができると気づきました。また、個人のノートや意見な

どを全体で確認することもできます。自分もぜひ授業にICTを活用できる能力を身に付けなけ

れば、と考えています。

◇コンピュータは、教員が主導権をもっているように感じていましたが、そうではなく、子ど

もが使うことでもっと良い授業ができることがわかりました。一人ひとりの能力に合わせて

指導をしてあげれることがわかりました。ICTを授業に活用することにより、授業の幅が広が

り、より子どもの主体的な学習が期待できると感じました。

日野市は全国第2位(学校サイト自治体別年間更新ランキング)

定例校長会がありました。

推進室からは3つのことをお知らせしました。

◇今年も、教員のICT活用指導力の基準に基づいた夏季ICT活用教育研修を実施するので先生

方の参加をお願いしたいこと。

◇セキュリティポリシーを遵守していただくこと。

◇引き続き学校Webサイトの積極的な発信をしていただくこと。

3つ目の学校Webサイトの発信については、平成19年度学校サイト自治体別年間更新ランキングで、日野市は全国第2位になりました。各学校のがんばりを大変うれしく思います。

このことは、昨年度推進室にお見えになった豊福先生の管理されている「日本の学校

(i-learn.jp)」のサイトで、先日公表されたところです。

(日野市平均194.1日 53.0% 1位の自治体は平均301.0日 82.2%

3位の自治体は平均163.3日 44.6%)

推進室からは3つのことをお知らせしました。

◇今年も、教員のICT活用指導力の基準に基づいた夏季ICT活用教育研修を実施するので先生

方の参加をお願いしたいこと。

◇セキュリティポリシーを遵守していただくこと。

◇引き続き学校Webサイトの積極的な発信をしていただくこと。

3つ目の学校Webサイトの発信については、平成19年度学校サイト自治体別年間更新ランキングで、日野市は全国第2位になりました。各学校のがんばりを大変うれしく思います。

このことは、昨年度推進室にお見えになった豊福先生の管理されている「日本の学校

(i-learn.jp)」のサイトで、先日公表されたところです。

(日野市平均194.1日 53.0% 1位の自治体は平均301.0日 82.2%

3位の自治体は平均163.3日 44.6%)