2008年4月の記事一覧

相談ルーム完成

この4月から、教育委員会内に新たに設置された「特別支援教育推進チーム」。

障害のある児童・生徒一人一人に適切な教育を支援するという役割を果たすチームです。

当室のWebサイトで4月21日にも紹介しましたが、昨日「相談ルーム」が完成しました。

庶務課の奥にスペースを作り、そこに作られました。

工事は週末に急ピッチで完成。空間があっという間に部屋になりました。

落ち着いて相談できます。

今後はこの相談ルームを活用して、臨床心理士や就学相談の担当者が、

「子どもの発達障害などで相談をしたい。」

「就学前の子どものことで、発達障害などの相談をしたい。」

「通級指導学級への入級または固定学級への転学を考えている、または、相談をしたい。」

などの保護者の相談に応じていきます。

障害のある児童・生徒一人一人に適切な教育を支援するという役割を果たすチームです。

当室のWebサイトで4月21日にも紹介しましたが、昨日「相談ルーム」が完成しました。

庶務課の奥にスペースを作り、そこに作られました。

工事は週末に急ピッチで完成。空間があっという間に部屋になりました。

落ち着いて相談できます。

今後はこの相談ルームを活用して、臨床心理士や就学相談の担当者が、

「子どもの発達障害などで相談をしたい。」

「就学前の子どものことで、発達障害などの相談をしたい。」

「通級指導学級への入級または固定学級への転学を考えている、または、相談をしたい。」

などの保護者の相談に応じていきます。

「ICTを活用する意味は本当にあるのですか?」

本日午後7時から9時すぎまで、市役所の会議室で教育行政と市P教の懇談会が開かれ、市内の各小・中学校の代表の方々と、教育長、部課長が、教育行政について懇談を行いました。

主な話題は、ICT活用教育、特別支援教育、学校施設、部活動、スクールガードボランティア等についてです。

「別に使わなくても良いのではと感じる授業も見ましたが、ICTを活用する意味は本当にあるのですか?」という質問もいただきました。

昨年度から、文部科学省によりICT活用指導力の基準も明確に示されています。

ICTを活用して指導する力は教師の資質の一つになっているのです。

タイムリーなことに、日野市は他の自治体より一歩進んで、ICTを指導方法の一つの選択肢にできる環境が整いました。今までの2年間は、市内の先生方にとって新たな挑戦の日々でした。初めの一歩は、とにかく使ってみましょう、ということからスタートしました。そのため、保護者の皆さんから、前述のような質問をいただくこともあります。しかし、その効果を目の前の子ども達の反応から実感することも数多くあり、今後のICTの効果的な活用が期待されます。

ICT活用の意義や効果については、まだまだ理解されていない面や誤解も多くあるようです。多くの方にご理解いただけるよう、よりよい実践に心がけると同時に、意義や効果についてもこれまで通りお伝えしていきたいと思います。誰でもがICTを活用する時代になったことにより、その活用について誰でもがちょっとした意見を言える時代になった今こそ、教員の専門性からその活用の意義をうったえていきたいと思います。

日野市のICT活用教育は導入期を終え、いよいよこれから本格的に活用していく時期を迎えます。魅力ある授業を展開するために、よりわかる授業を行うために、そして子ども達の思考力や表現力、コミュニケーション力を高めるために、ICTを効果的に活用した実践がどんどん行われていきます。推進室では今後も優れた実践を紹介していきたいと思います。

主な話題は、ICT活用教育、特別支援教育、学校施設、部活動、スクールガードボランティア等についてです。

「別に使わなくても良いのではと感じる授業も見ましたが、ICTを活用する意味は本当にあるのですか?」という質問もいただきました。

昨年度から、文部科学省によりICT活用指導力の基準も明確に示されています。

ICTを活用して指導する力は教師の資質の一つになっているのです。

タイムリーなことに、日野市は他の自治体より一歩進んで、ICTを指導方法の一つの選択肢にできる環境が整いました。今までの2年間は、市内の先生方にとって新たな挑戦の日々でした。初めの一歩は、とにかく使ってみましょう、ということからスタートしました。そのため、保護者の皆さんから、前述のような質問をいただくこともあります。しかし、その効果を目の前の子ども達の反応から実感することも数多くあり、今後のICTの効果的な活用が期待されます。

ICT活用の意義や効果については、まだまだ理解されていない面や誤解も多くあるようです。多くの方にご理解いただけるよう、よりよい実践に心がけると同時に、意義や効果についてもこれまで通りお伝えしていきたいと思います。誰でもがICTを活用する時代になったことにより、その活用について誰でもがちょっとした意見を言える時代になった今こそ、教員の専門性からその活用の意義をうったえていきたいと思います。

日野市のICT活用教育は導入期を終え、いよいよこれから本格的に活用していく時期を迎えます。魅力ある授業を展開するために、よりわかる授業を行うために、そして子ども達の思考力や表現力、コミュニケーション力を高めるために、ICTを効果的に活用した実践がどんどん行われていきます。推進室では今後も優れた実践を紹介していきたいと思います。

ネットいじめをなくすために

本日、メディアコーディターとともに、全国Webカウンセリング協議会の「ネットいじめ対応アドバイザー講習会」を受講してきました。子ども達を取り巻くネット環境の実態を知らされ、改めて我々大人達が子ども達のために教えるべきこと、守るべきことを考えさせられました。本日の講習会の内容は、今後の情報安全教育研修会で扱っていく予定です。

コミュニケーション能力を育てる

「小学校段階における外国語活動」

このことが、新しい学習指導要領で、教育内容に関する主な改善事項の一つとしてあげられています。小学校第5・6学年に、総合的な学習の時間とは別に週1コマ程度実施することになりますが、教科とは位置付けません。この準備委員会として、日野市では、今年度から小学校英語活動推進委員会を設置し、各学校から1名の委員を選出しています。

★今週の火曜日(22日)は委員会の第1回目でした。

本市の英語活動研究課題校である滝合小学校の校内研究と合同で行いました。

滝合小学校の保護者の方々も参加されました。

講師は、文京学院大学外国語学部 英語コミュニケーション学科の渡邉寛治先生です。渡邉先生には、平成16年度から継続的に、夏の教員研修等で英語活動のご指導をいただいています。本日の研修会では、以下のようなご指導をいただきました。

「外国語活動は、言語スキル学習ではなく、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度などの育成を目標としている。これは、国際コミュニケーションの素地づくりである。児童は、活動を通して、自己決定・行動力や主体性が芽生え、グループ活動等を通して思いやる心が生まれる。児童の発達心理を考慮して指導計画を作成し、コミュニケーション能力を育てるよう研究を進めることが大切である。」

このことが、新しい学習指導要領で、教育内容に関する主な改善事項の一つとしてあげられています。小学校第5・6学年に、総合的な学習の時間とは別に週1コマ程度実施することになりますが、教科とは位置付けません。この準備委員会として、日野市では、今年度から小学校英語活動推進委員会を設置し、各学校から1名の委員を選出しています。

★今週の火曜日(22日)は委員会の第1回目でした。

本市の英語活動研究課題校である滝合小学校の校内研究と合同で行いました。

滝合小学校の保護者の方々も参加されました。

講師は、文京学院大学外国語学部 英語コミュニケーション学科の渡邉寛治先生です。渡邉先生には、平成16年度から継続的に、夏の教員研修等で英語活動のご指導をいただいています。本日の研修会では、以下のようなご指導をいただきました。

「外国語活動は、言語スキル学習ではなく、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度などの育成を目標としている。これは、国際コミュニケーションの素地づくりである。児童は、活動を通して、自己決定・行動力や主体性が芽生え、グループ活動等を通して思いやる心が生まれる。児童の発達心理を考慮して指導計画を作成し、コミュニケーション能力を育てるよう研究を進めることが大切である。」

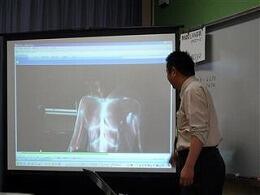

わくわくするような理科の授業を目指して

(ひのっ子教育21開発委員会)

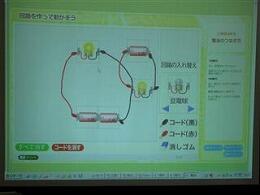

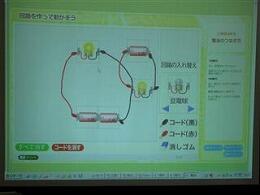

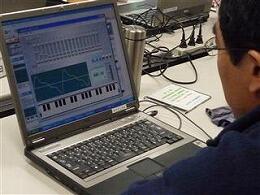

「理数教育の充実」

これは、新しい学習指導要領で、教育内容に関する主な改善事項の一つとしてあげられています。日野市では、これを受け、また、ICT活用教育の充実という市の重点施策とリンクさせて、理科教育の充実を図っていきます。具体的には、「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究(JST)」に取り組みます。今年度のひのっ子教育21開発委員会は、その実践部会となります。

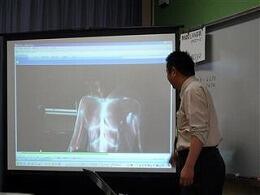

★本日午後、教育センターで、第1回 ひのっ子教育21開発委員会を開催し、各小・中学校から選出されたメンバーが集まりました。今年度の開発委員会の目標は「魅力ある理科授業づくり」です。従来の実験・観察指導に加えてデジタル教材を活用することで、より魅力ある理科の授業を展開できるよう、理科を教える教師の指導力の向上を目指します。最終的には、科学に興味をもち、科学的な目で考えることのできる児童・生徒を育てることがねらいです。

★JST(独立行政法人 科学技術振興機構)の主任調査員、調査員から、理科ねっとわーくのデジタル教材の活用場面についてレクチャーを受け、委員もそれぞれ教材体験をしました。

ヒトの体や地球の内部など観察、実験が困難なものの呈示、音の波形を操るオシロスコープなどのツール型ソフトの活用、アニメーション等で示しながら観察、実験の結果の説明や振り返りを行う・・・ワクワクするような楽しい理科の授業の可能性を感じます。

「理数教育の充実」

これは、新しい学習指導要領で、教育内容に関する主な改善事項の一つとしてあげられています。日野市では、これを受け、また、ICT活用教育の充実という市の重点施策とリンクさせて、理科教育の充実を図っていきます。具体的には、「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究(JST)」に取り組みます。今年度のひのっ子教育21開発委員会は、その実践部会となります。

★本日午後、教育センターで、第1回 ひのっ子教育21開発委員会を開催し、各小・中学校から選出されたメンバーが集まりました。今年度の開発委員会の目標は「魅力ある理科授業づくり」です。従来の実験・観察指導に加えてデジタル教材を活用することで、より魅力ある理科の授業を展開できるよう、理科を教える教師の指導力の向上を目指します。最終的には、科学に興味をもち、科学的な目で考えることのできる児童・生徒を育てることがねらいです。

| ★今年度の開発委員会の担当者は、所員はもちろん、小・中学校の校長先生、副校長先生は、みな、理科教育を研究されてきた専門家です。本日は、担当者を代表して、日野第二中学校の山田悟志校長先生にご挨拶いただきました。また、本共同研究の連携大学である信州大学からも専門的な指導をいただけます。心強いスタップです。 |

| 信州大学の東原義訓教授は、日野市のICT活用教育の教育CIO的な存在でいらっしゃいますが、実は理科教育のご専門です。 その他に、三崎隆准教授、坂口雅彦准教授が指導して下さいます。 |

ヒトの体や地球の内部など観察、実験が困難なものの呈示、音の波形を操るオシロスコープなどのツール型ソフトの活用、アニメーション等で示しながら観察、実験の結果の説明や振り返りを行う・・・ワクワクするような楽しい理科の授業の可能性を感じます。

いざという時のために

市内の各学校では「危機管理計画」を作成しています。

年間を通して児童・生徒への安全指導も行っており、月に1度は避難訓練を行っています。

日野市役所本庁舎では、本日朝、自衛消防訓練を行いました。

1階食堂から火災が発生したという想定です。

年間を通して児童・生徒への安全指導も行っており、月に1度は避難訓練を行っています。

日野市役所本庁舎では、本日朝、自衛消防訓練を行いました。

1階食堂から火災が発生したという想定です。

|  |

| 係員の指示に従い階段で避難 | 地下駐車場が避難場所 |

|  |

| 日野消防署消防隊のはしご車 | 5階に取り残された人を救助 |

幼稚園の子ども達がここまでできるとは・・・

第2回幼小連携教育推進委員会が行われました。第四幼稚園5歳児クラスの保育参観です。幼稚園の保育における「環境構成」や「教師の援助」の在り方を学び、入門期の小学校教育とのつながりを考える研修内容です。

|  |

| ホテルごっこ。足湯もあります。園長先生もお客さん。遊びの工夫が広がります。 | 小学校にもつながる基本的な生活習慣やきまり。片付けもしっかりできています。 |

|  |

| 絵本ではなく、「本」の読み聞かせ。「本」を読みたいと思える子に なってほしい・・・ | 昨年度の東京都教育課題等研究開発委員の 報告。「幼児の思考力の芽生えを培い、 小学校生活科の学習につなげるために」 |

| |

| 参加者の意見・感想交換。 「幼稚園の子どもたちが、ここまで できることに驚きました。」と、 小学校1年生の担任。 |

中学生としての意識を高める

小・中連携教育の取組の一つであるオリエンテーション合宿。

先日の大坂上中学校に続いて、今日は、平山中学校の1年生が、高尾の森 わくわくビレッジに出発しました。「自分を振り返り、自分の成長のために身に付けるべきものは何かを考えること」・・・ 「ダメなことはダメという社会の一員としての自覚をもつこと」・・・1泊2日の合宿で、中学生としての意識を高めることがねらいです。

平山中学校のWebサイトでは、リアルタイムに合宿の様子が発信されています。

以下は、同行した指導主事の携帯電話による報告です。

先日の大坂上中学校に続いて、今日は、平山中学校の1年生が、高尾の森 わくわくビレッジに出発しました。「自分を振り返り、自分の成長のために身に付けるべきものは何かを考えること」・・・ 「ダメなことはダメという社会の一員としての自覚をもつこと」・・・1泊2日の合宿で、中学生としての意識を高めることがねらいです。

平山中学校のWebサイトでは、リアルタイムに合宿の様子が発信されています。

以下は、同行した指導主事の携帯電話による報告です。

|  |

| 並び方の練習。1分以内の整列が目標です。 班長は点呼し先生に報告します。 46秒で整列できました。 | 親睦を兼ねてレクリエーション。 名刺交換会などのゲームを楽しみました。 友だちの輪が広がります。 |

|  |

| 夕食後。平山中の三年間について映像を見ながら学習します。 平中生になるための勉強です。 | 続いて理科の授業です。 明日、自然観察を行うので、 その事前授業です。 |

「日光は寒いです。」

市内の小学校6年担当の先生方が日光移動教室の実地踏査に行っています。

同行した指導主事から、携帯電話で次のような報告を送ってきました。

同行した指導主事から、携帯電話で次のような報告を送ってきました。

| 「日光は寒いです。 雨の中、雪の道を歩きました。 湯の湖の春はまだまだです。」 |

学校組織マネジメント研修?

学校組織マネジメント研修?は、市内の小・中学校の副校長先生対象の研修です。

先日の校長先生対象の研修と同じく、本日のテーマは「学校評価」です。

法令の規定を踏まえて、学校がこれまで行ってきた学校評価を発展させることがねらいです。

各学校では、管理職を中心に全教職員で組織的に学校評価に取り組み、保護者や地域の理解を得ながら、学校運営の改善・充実を図っていきます。

講義

学校経営計画の作成、評価指標の設定等の演習(グループで)

先日の校長先生対象の研修と同じく、本日のテーマは「学校評価」です。

法令の規定を踏まえて、学校がこれまで行ってきた学校評価を発展させることがねらいです。

各学校では、管理職を中心に全教職員で組織的に学校評価に取り組み、保護者や地域の理解を得ながら、学校運営の改善・充実を図っていきます。

講義

学校経営計画の作成、評価指標の設定等の演習(グループで)