2008年4月の記事一覧

中央公園の花々

先週は雨の続く毎日でしたが、サクラ、ウメの花の次も、小さな花が続々と咲いています。

| 今回は、環境緑化協会の常務理事である萱嶋さんに、レクチャーをいただきました。萱嶋さんは、昨年度まで環境共生部長として活躍され、学校の校務の情報化に関することや、環境学習に関すること等、多くのアドバイスをいただきました。今も当室のWebサイトをご覧になってくださり、今回も貴重な花の画像を提供して下さいました。 |

|  |

| 可憐なドウダンツツジ | 鮮やかな黄色がまぶしいヤマブキ |

|  |

| クサボケも豪華絢爛 | 葉もきれいなミズキ |

|  |

| ノイチゴはバラ科だそうです | 雑草とはいえかわいらしいカキドウシ |

|  |

| ヒトリシズカもひっそりと | そろそろ終わりかけのカタクリ |

| |

| なんとドングリの芽生え |

ドングリが芽生えた4月1日の画像もいただきました。(下の4枚)

情報の提供

その中で、副校長・主幹教諭の職務に関する課題として次の5点があげられています。

?副校長・主幹教諭の職務や権限の見直し

?校務の縮減と効率化

?学校組織や運営体制の見直し

? 学校を支える仕組みの構築

? 副校長・主幹教諭の人材育成の充実 です。

「校務の縮減と効率化」については、

「教員へのコンピュータ端末の未配備や校内LAN構築の遅れなど、校内のICT化が十分に進んでいないため、紙ベースでの事務処理や情報伝達を必要とし、また、周知徹底を図るための会議等を開催せざるを得ない状況もある。こうした業務処理の非効率性も、副校長・主幹の負担を増す要因の一つになっていると考えられる。」

と書かれています。この課題解決の具体的な方策として、都立校ではICT化を進めることにより「調査・統計の効率化、庶務事務のシステム化、学校内の情報共有及び伝達の効率化を図る」としています。まさに今、日野市が取り組んでいることです。

報告書では、小・中学校のICT化 については次のように書かれています。

「東京都教育委員会が都立学校におけるICT化を先導的に推進するとともに、各地区におけるICT化促進の参考事例となるよう、区市町村の先進的な事例等も含め、積極的に情報を提供していくべきである。」

日野市では平成18年12月からの教育の情報化の歩みを、日々本Webサイトで積極的に発信し、情報提供してきました。このことで、日野のことを知った全国の自治体から、具体的な内容の問い合わせの電話をいただき、その熱心さに驚くことが時々あります。全国で、ささやかでも貴重な情報はたくさん発信されています。本当に必要な情報は、大きな報道だけでなく、積極的に探していくことが大切な時代になって来たように思います。

転入教諭・転入主幹教諭ICT活用研修

★本日午後、教育センターにて、転入教諭・転入主幹教諭のICT活用研修を実施しました。

この研修は、本日11日と17日、18日の3回に分けて実施し、今年度他地区から日野市に転入された先生方全員に受講してていただくものです。

★研修会は推進室が企画運営していますが、日野市ICTサポートスタッフ(日野市に導入している機器やソフトに関連した企業の担当者、開発者、インストラクターの方々)7社15名が応援に集まってくださいました。日野市のICT活用教育の特色は、関連企業等との連携がスムーズで、日常の研修や夏季ICT活用研修、研究発表等、必要なときはすぐにかけつけてくださる応援体制にあることです。全員がスタップの一員として「日野市のICT活用教育」の目的をよく理解し、その趣旨を踏まえた上て熱心に支援にあたってくれています。今回の研修会も事前の準備や打ち合わせで何度も推進室に足を運んでいただきました。

|  |

| ICTサポートスタップ15名が勢揃い。 | まずはセキュリティを守ること。 実際の運用について セキュリティポリシーの解説。 (ICT活用指導力D・E) |

|  |

| 情報モラルの授業は必須。 実施できるようにNetモラルの 教材の一部を視聴。 (ICT活用指導力D) | 校務の効率化、情報の共有、 児童・生徒理解を図る 校務支援システムの機能紹介。 (ICT活用指導力A・E) |

|  |

| 授業でICTを活用できるように。 グループに分かれてe-黒板と書画カメラの効果と活用方法の実習。(ICT活用指導力B) | |

|  |

| 児童生徒のICT活用。 学習成果を共有する想定で実際に研修の 感想をスタディノートに書き、マップ上に 掲載して共有体験。(ICT活用指導力C) | 研修の最後に、推進室のWebサイトから、 ICT活用指導力を自己評価。 |

研修会の最後は、一人一人に渡したパスポートに記されているIDとパスワードを確認し、Web上でICT活用指導力の自己評価していただきました。このパスポートは、e-Learning 等を実施する際に必要となるもので、本市の先生方は全員がもっています。

★以下、受講された先生の感想の一部です。

◇私はパソコンが苦手なので、日野のやり方を活用できるか非常に心配です。

今日の研修で見聞きしたことはすべて便利だなあと思いました。それを使うまでの一つ一つ

の作業を自分の手と頭に覚えさせるまでに、かなり苦労しそうです。せめて回覧板を見て、

週案を書けるようになりたいと思います。

◇初めての移動で、日野市に来ました。パソコンや機械がとても苦手なので、今回の研修は、

頭の中がいっぱいです。使えるようになると、便利なものがたくさんあるようなので、職場

に帰ったら、詳しい先生方に教えていただいて、がんばって少しでも使えるようになりたい

です。本日は、ありがとうございました。

◇この研修を受けるまでは、パソコンが得意でない私にもついていけるのかと不安に思ってい

ましたが、各項目について分かりやすく説明していただきましたので、学校に戻ったら、少

しずつ覚えて使ってみようと思いました。特に、e黒板については、難しい操作が必要だと

思っていましたが、簡単な操作で使えそうでしたので安心しました。ありがとうございまし

た。

◇パソコンのいろんな可能性を発見できました。知らないうちに、いろいろな機器が進化して

いてとても驚いたというのが、一番の感想です。書画カメラや、e-黒板などの機器を、日々

の子どもたちとの授業の中で、そして、自分の校務等の仕事の中で活用していけたら・・と

思います。

◇日野市に移動して来て、一番便利だと思ったことは、一人に一台パソコンがあったことで

す。以前の学校では、二人に一台だったですし、セキュリティーも、とても使いにくいもの

で、パソコンは完全に机の上のお邪魔虫になっていました。しかし、日野の学校に来て一人

一台パソコンがあったのと、カードを置くだけでパソコンを開けられたので、ここでは、毎

日自分パソコンを開いて仕事をしています。こんなにICTの充実した日野にこれたので、今回

の研修内容を生かして活用していきます。

◇今日のICT研修では、多くのことを学ぶことができ、うれしく思います。

セキュリティーについては、昨今話題になっているUSBの紛失などの話を伺い、自らが意識

をすることが大切だと改めて感じることができました。紹介された「情報モラル」のソフト

がとても魅力的だと感じました。ストーリーがあり、また動画になっているので集中して見

ることができました。今、5年生を担任しているので、さっそく活用して情報モラルを高め

ていきたいと考えることができました。

◇日野市のICT研修を受けることができて、とても参考になることがたくさんありました。

全く知らない機能がたくさんあり、驚きました。時代はICTなんだなぁと改めて実感しまし

た。そしてこの時代に教育する者として、是非これらの機能を有効に活用して行きたいと思

います。お話を聞いていて、いろいろな授業案がうかびました。たとえば、教科書をプロ

ジェクターに拡大し、記入できるということなど・・・他校でも、このICTは盛んに使われて

いるみたいですので、それらを参考にさせていただきながら、活用していきます。

◇今日は有意義な研修が受けられました。日野市はパソコンがすごいと聞いていましたが、本

当にいろいろなことができそうなのでこれからが楽しみになりました。たくさん勉強して活

用していきたいと思います。特に、E黒板や書画カメラは工夫次第で効率よく効果的な授業

ができそうだと思いました。ありがとうございました。

◇日野市に転任してきて、色々知ったことがあります。

情報セキュリティについて、子どもたちに分かりやすい授業を提供するシステムについて、

そして私たちの校務分掌を軽減しようとするシステムについて等でした。

私はパソコンを「子供たちのために」と考えられるようにしたいと思います。

前の職場でもイントラネットはありましたが、ここまで校務支援システムが発達していると

は知らず、感心することばかりでした。これからは少しずつでも使えるようにしたいと思い

ます。(色々触ってみようと思います!!)ありがとうございました。

新補・転補副校長研修

★副校長は、校長を助け、校長とともに学校経営を担う管理職です。

東京都ではすでに平成16年度から教頭を副校長と称していましたが、学校教育法の改正により4月から、学校教育法上の副校長となりました。

校長権限の一部の委任を受けて、副校長自らの権限と責任において処理することができるので、今後は、副校長の学校経営上の職責を強化する方向で、その職務権限の見直しを行う必要があるとされています。

メディアコーディネータの説明を受ける新補・転補副校長

★今日は、他地区から転入された副校長と、市内で昇格された副校長の研修会を行いました。

日野市では、各学校で情報を進んで発信しています。

見える学校づくりを行い、より一層、保護者や地域の信頼を得たいと考えています。

本日の研修の前半は、推進室で学校Webサイトの発信方法をマスターしていただきました。

それに伴うセキュリティポリシーの徹底もお願いしました。

第7回学校教育基本構想検討委員会

夕方6時から、第7回学校教育基本構想検討委員会が開かれました。

今日のテーマは「豊かな心の育成」「健やかな心の育成」「時代の要請に応える力の育成」

です。本日の検討会で、委員の方から、以下のようないくつかの提案をいただきました。

◇教科の学習の中で子ども達のコミュニケーション能力を高める指導を行うと同時に、

学校の外の人(地域の方)とかかわるような体験的な活動や職業体験なども、コミュニ

ケーション能力を高める良い機会ではないか。このような学習活動の事前打ち合わせを

外部の人と行う段階で、子ども達だけでなく教師もまた、コミュニケーション能力を磨く

良い勉強になる。

◇総合的な学習の時間での成果を知りたい。子ども達がプレゼンテーションする機会を作った

らどうか。また、子ども達が個人で取り組んだ自由研究の発表なども、プレゼンテーション

する機会を作ったらどうか。これらの発表を学校の中だけで行うのではなく、保護者や市民

も見ることができるよう、市民ホールなどで、プレゼンテーション大会として実施してはど

うか。

平成20年度教育施策連絡会

東京都教育委員会は、都立学校ICT計画事業として、平成20,21年の2年間で、校内LANやICT機器などの整備を行い、現在全国最低レベルのICT環境をトップクラスにまであげることを目標としています。また、「全教員にコンピュータを配備して教員の業務改善を行い、校務の効率化を図ることによって、教材研究や授業準備などに携わる時間を拡充するとともに、情報セキュリティの強化を図る。さらに、ICT活用指導力を向上させるための研修を充実し、コンピュータ等を活用して教科指導ができる教員の割合をこれまで以上に高める。」としています。

教育の情報化に向けて、日野に続いて、東京全体が動き出したことを大変うれしく思います。

着々と動いています

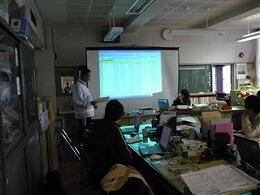

今日は日野第二中学校で、ICT校内研修が行われました。

校内の先生方全員で、校務支援システムの機能を確認する研修です。

講師は教務の主幹教諭。レジメも用意されています。

メディアコーディネータもお手伝いさせていただきました。

主幹教諭の話を聞きながら、学年内で互いに教え合う姿も見られました。

研修会の最後に、講師を務めた主幹教諭と一緒に、お手伝いをしたメディアコーディネータにまで拍手をいただきました。

暖かい雰囲気で進められた研修会でした。

講師の主幹教諭の説明に合わせて、校長先生もいつの間にか支援役として活躍されています・・・

ICT校内研修が始まっています

予約サイトを通して、メディアコーディネータの派遣要請が続きます。

要請の多くは、校務支援システムのフル機能を活用するための校内研修補助です。

今年度の特徴は、各学校がどんどん自主的に校内研修を進めていることです。

多くの学校では、教務の主幹教諭をはじめとする教務部の先生方が講師となって校務支援システムの研修が行われています。メディアコーディネータは、その研修のお手伝いをしています。校務の情報化に関して、学校が自立していくのはとてもうれしいことです・・・

★今年度は、校内の情報の共有化や校務の効率化を目指す「グループウェア機能」、「成績管理機能」を大いに活用していきます。また、授業の充実を目指す「時数週案機能」、児童生徒のよさやがんばりを記録して児童・生徒理解を深める「ひのっ子宝箱」など日野市から誕生したオリジナル機能もフルに活用していきます。

|  |

| ICT活用推進委員の先生への 事前レクチャー。 (日野第八小学校にて) | 主幹教諭に加えて、校長先生も講師役。 (大坂上中学校にて) |

| |

| 主幹教諭と教務部の先生が分担して 講師役。(日野第三小学校にて) |

中学校入学式

激しい雨と強風・・・。春の嵐のなか、市内の中学校8校の入学式が行われました。

サクラもまだ咲いています。 次はこの花の番です。

雨の中に咲く一輪。(中央公園のモチツツジ)

小学校入学式

サクラの花びらが雪のように散り、中央公園の広場は花びらのじゅうたんになりました。

今日は、市内の17校の小学校の入学式が行われました。(クリックすると拡大)

|  |

| 百草台小と三沢台小が統合し、 新たに七生緑小学校がスタートしました。 | 平山小学校が新校舎に移転しました。 |

| |

| 校舎の全面改築は、 仲田小学校以来24年ぶり のことです。 |

カントウタンポポの鮮やかな黄色

暖かい週末。

市役所前の中央公園では、サクラの花びらが舞い散る中でお弁当を広げる家族連れの姿が見られました。所々に咲き始めたカントウタンポポの鮮やかな黄色が目に飛び込んできます。飛んでいるモンシロチョウの数も増えてきました。新しい季節の始まり、いよいよ明日は市内の小学校の入学式です。

トラブルへの対応

金曜日の夕方、学校からこのような連絡を受けました。推進室でネットワーク環境を調べても原因がはっきりしません。情報システム課、関係業者の方にお願いして、学校に行って調べてもらいました。校内の調査が終わったのは夜11時。どうやら機器の故障ではなく、光ファイバーの関係のようです。最悪の場合は長期にわたって影響の出る可能性も出てきました。

深夜にわたって学校への支援策を検討しました。お休みをはさんで月曜日は始業式・入学式。学校の大事なデータが使えないのは大変なことです。とりあえず、関係業者の方に、翌日に学校のデータを市のサーバー室から取り出す作業を行ってもらうことになりました。同時に、光ケーブルの関係業者の方に、調査依頼の連絡をつけることになりました。

本日は朝から情報システム課の職員に対応してもらいました。

光ケーブルの関係者と調査した結果、どうやら工事の関係で電柱を移設した際、何らかの原因で、光ファイバーの通信が切断してしまう事態になったようです。詳しい原因究明は後日になりますが、とりあえず、復旧作業をしていただきました。開通が確認できたのは午後3時前。ちょうど、データの取り出し作業に、関係業者の方が推進室に着いたところでした。学校では、休日出勤された校長先生、副校長先生がひと安心されました。大変な事態になっていたにもかかわらず、逆に関係者への感謝の言葉までいただきました。

★ICTを使えば必ず何かしらトラブルが起こります。その原因は様々です。(簡単な操作ミスから機器の故障までいろいろです)すぐに解決できることと、そうはいかない場合とがあります。日野市では、問題が起こるとにすぐに関係者が集まり、知恵を出し合って乗り越えています。学校もまた、事態を冷静に受け止めてくれています。

今回は、学校は長期的な覚悟を決め、トラブルが解決するまでの間の対応を一緒に考えてくださいました。

トラブルを恐れないこと。

万が一トラブルが発生した場合は、早期に対処する体制を整えておくこと。このことがいかに大切かを痛感しています。日野市は、情報システム課及び関係業者の方の「学校を支える」サポート意識が高く、本当に有り難いことだと思っています。

結局は「人」です。

|  |

| 前日の深夜まで、 推進室で対応してくれた情報 システム課の関戸さん。 | 光ファイバーの通信が途絶えた現場 |

| |

| 庶務課の青木係長と現場の状況説明を受け、今後の原因究明を検討。 |

メディアコーディネータ研修中(2)

昨年度に引き続き、「日野市サポートスタッフ」として、ICT転入者研修や夏季ICT活用研修でも、お力をいただくことになります。

今日は、さっそくメディアコーディネータ研修で協力していただきました。

| |

| セキュリティはICT活用の基礎基本 | |

|  |

| 市内の学校に導入されているソフトの活用方法を学ぶ(教育センターのPC室にて) | |

メディアコーディネータ研修中

今週はMC(メディアコーディネータ)としての力量を高めるための研修が続きます。

その合間に、学校からの緊急ヘルプにも応じています。

室会で室長の指導を受けるMC。 MC4人による勉強会。

午後の主幹教諭研修の支援。(新任MC初支援) 学校からのヘルプにも随時応じています。

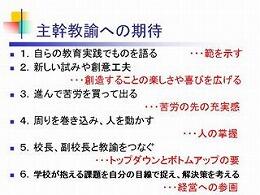

新補・転補主幹教諭研修

今日は、他地区から転入された主幹教諭と、昇任された主幹教諭の研修会が行われました。

日野市の教育施策の説明を受けた後、一人一人に「主幹教諭」としての決意を発表していただきました。

その際、書画カメラを使ってA4版にまとめた紙を拡大して提示しながら発表していただきました。

すでにリーダーシップを発揮して、午前中に校務支援システムの研修会を開催した学校の話も出されました。頼もしい主幹教諭の先生方です。

研修会の最後は、浮須参事による講評・講話(プレゼンテーション)でしめくくられました。

メディアコーディネータデビュー

本日の定例校長会で、今年度の4人のメディアコーディネータ(MC)の紹介をしました。

さっそく予約サイトで、数校から研修会の要請が来ています。

昨日、今日と、先輩MCが、新人MCにレクチャーしているところです。このようなOJTを日常的に行っています。

平成20年度 第1回定例校長会

ICT活用教育推進室からは、3年目を迎えた日野市のICT活用教育の目標についてお話しさせていただきました。

昨年度までの2年間は基盤整備の年でした。3年目の今年度は定着と活用の年です。次の3点に取り組んでいきます。

(1)授業での活用

ICTをわかりやすい授業・魅力ある授業を実現するための道具として

積極的に活用する。また、ICTを子ども達が思考・表現する道具、

学び合う道具として積極的に活用し、子ども達のかかわりあいを一層深める。

・各学校、各教室で日常的に授業でICTを活用する。

・ICT活用教育研究(教育センター調査研究)の実践部会で、

信州大学東原教授の指導を仰ぎながら国語と算数・数学を中心に

実践研究を進める。

(松下教育研究財団『平成20年度財団役員推薦による研究委託』)

・理科教育推進研究(教育センター調査研究)、ひのっ子教育21開発委員会を

中心にICTを活用した理科の実践研究を進める。

(『平成20年度実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究』)

・研究課題校、研究奨励校で、ICTを活用した実践を広める。

・各学校、各教室で情報安全教育を計画的に実施する。

(2)校務の情報化

校務の情報化を進め、児童・生徒の理解、教材研究、ICTを活用した

教育実践を共有するとともに、 校務の効率化を図る。

・日野市立学校情報セキュリティポリシーを遵守する。

・校務支援システムを積極的に活用し(ひのっ子宝箱、時数・週案機能、

成績機能)校務の効率化、共有化を図り、教育の質の向上を目指す。

・データを共有することによる紙資源の削減を目指す。

(全校でペーパーレス会議の実行)

(3) 情報発信

学校webサイトを充実させ、見える学校づくりを行う。

平成20年度の始まり

雪で真っ白の富士山・・・ 真っ青の空・・・

満開の桜並木は、春色のトンネル・・・

平成20年度教職員辞令伝達式が日野市民会館小ホールで行われました。

他区市から転入された70人の教職員、市内で内転された38人の教職員、新しく教員になられた31人の先生をお迎えしました。

田口教育委員長挨拶

年度始めの今日、教育現場の最先端にたたれる教職員の方々に、教育を支えるもの、つまり、

『Sense of Map (missin action passion) with Smile』 をもう一度思い起こし、

ひのっ子のためにご活躍くださいますよう、心から希望いたします。

教育委員会に、東京都から浮須参事をお迎えしました。