2008年9月の記事一覧

新聞社の取材

「教育の情報化についての連載が決まったので、日野市のICT活用教育について、

至急取材させてください。」

・・・授業でのICT活用ですか?校務の情報化ですか?それとも見える学校作りの

学校Webサイトによる発信についてですか?

「今回は授業でのICT活用ということに絞らせていただきたいと思っています。

市内の学校で日常の授業の様子を是非見せてください。」

先週、このような新聞社の依頼を受けました。

大変急なお話でしたが、同じ学区域にある小学校と中学校を選んで相談したところ、

すぐにOKをいただきました。本日はその取材日です。

◆平山小学校で

◇特別支援学級を含む全学級でICTを活用した授業を公開して下さいました。

・デジタル教材の活用

・Netモラル教材の活用

・自作教材の活用

・拡大した子ども達のノートの共有

・インタラクティブスタディの活用

など、あらゆる教科で、わかる授業を目指した指導の工夫が図られていました。

◇インタラクティブスタディを活用した算数の授業の後に、授業者と5年生の児童への

インタビューも行いました。

☆今日の授業(小数×整数、小数÷整数)では、コンピュータからどんなメッセージを

もらったの?どんなことを教えてもらったの?

・かけ算の答えの小数点を打つ場所を間違えてしまったので、

間違えないように教えてもらいました。

・かけ算の時にくりあがりを忘れてしまったので、そのことを教えてもらいました。

・わり算のあまりの小数点の位置が違ったので、このことを教えてもらいました。

☆普段の教室の授業と比べてどうですか?

・先生の授業も好きだけど、コンピュータの勉強だと

じっくりマイペースで落ち着いてできます。

・普段の授業はみんなと楽しくできるから良いけれど、

わからないことは聞きにくいです。

・コンピュータは間違えると一つ一つアドバイスをくれて教えてくれます。

よくわかるようになります。

・コンピュータの授業は誰も騒ぎません。みんな集中して勉強できます。

◇ベテランの先生へのインタビューも行われました。

〇ICTにより変わったこと・・・校内で教材を共有し、創り上げていくこと

・自分が知恵を出し、若い先生からは操作を教えてもらいながら、

一緒に教材を創りあげることができるようになりました。

・自分が若い頃は、先輩から一方的に教えてもらうだけでした。

一緒に学び合う機会はなかったように思います。

・作り上げた教材はみんなで共有できます。また、活用した先生が

さらによいよい教材にしようと手を加えていき、

どんどん質の高いものになっていきます。

〇ICTの効果について

・使わなくても授業はできますが、子どもの理解度や学習意欲が違います。

・子ども達の目の輝きを目の当たりにして効果を感じています。

・いくら子どもを引きつける話術があっても、工夫して作成した教材や

画像にはかないません。

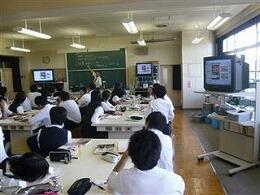

◆平山中学校で

◇理科の授業を公開していただきました。

第3学年「運動の規則性」の導入部分の授業です。

小学校第5学年で学んだ振り子と衝突の学習の復習しながら運動エネルギーの学習へ

興味をもたせることがねらいです。

◇授業後に、教務主任(主幹教諭)とベテラン教諭にインタビューが行われました。

〇校内に広めるコツ

・最初はみんな不安な気持ちです。でも、やらなければならない環境の中で、

「こんなふうにやったらできちゃった」という気軽な事例を示して広めていきました。

やってみれば何ということもないという安心感をもってもらうのが第一歩です。

・今までの指導方法の全てを変えるのではなく、話術だけ、言葉による説明だけでは限界

だった部分が解決できることを実感してもらいました。

・ICTに振り回されないよう注意が必要です。

ICTはあくまでも授業デザイン力の一つの手段ですから。

〇ICTの効果

・理科の場合は、実際には実験できなかったり見ることができないことも、

映像と共存することで、できてしまいます。

・各教科で授業が効率的になり、その分、手厚く工夫した指導ができます。

生徒が活動したり考えたりする時間も増えます。

・能力的に厳しかった生徒も、途中で投げないで興味をもって取り組んでくれます。

最後までがんばっています。

◆取材を終えて・・・

◇一日中、日野市の学校を取材して下さった記者の方にインタビューさせていただきました。

「取材前に疑問に思っていた“ICTを活用すると学力が向上するのか”という課題が、自然と自分の中にすとんと落ちた気がします。見せていただいた小学校も中学校も、授業中の子ども達の真剣なまなざしが印象的でした。子ども達が一生懸命に考えている姿に感動しました。

全員の先生がICTを活用した授業ができるようにするまで、それぞれの学校は大変なステップがあったのだと思います。管理職の先生を中心として築かれた校内のネットワーク化のこともよくわかりました。また機器の整備だけではなく、新たな組織を設立して、メディアコーディネータ制度など学校のバックアップ体制をとってきた教育委員会のしくみにも感心しました。」

至急取材させてください。」

・・・授業でのICT活用ですか?校務の情報化ですか?それとも見える学校作りの

学校Webサイトによる発信についてですか?

「今回は授業でのICT活用ということに絞らせていただきたいと思っています。

市内の学校で日常の授業の様子を是非見せてください。」

先週、このような新聞社の依頼を受けました。

大変急なお話でしたが、同じ学区域にある小学校と中学校を選んで相談したところ、

すぐにOKをいただきました。本日はその取材日です。

◆平山小学校で

◇特別支援学級を含む全学級でICTを活用した授業を公開して下さいました。

・デジタル教材の活用

・Netモラル教材の活用

・自作教材の活用

・拡大した子ども達のノートの共有

・インタラクティブスタディの活用

など、あらゆる教科で、わかる授業を目指した指導の工夫が図られていました。

◇インタラクティブスタディを活用した算数の授業の後に、授業者と5年生の児童への

インタビューも行いました。

☆今日の授業(小数×整数、小数÷整数)では、コンピュータからどんなメッセージを

もらったの?どんなことを教えてもらったの?

・かけ算の答えの小数点を打つ場所を間違えてしまったので、

間違えないように教えてもらいました。

・かけ算の時にくりあがりを忘れてしまったので、そのことを教えてもらいました。

・わり算のあまりの小数点の位置が違ったので、このことを教えてもらいました。

☆普段の教室の授業と比べてどうですか?

・先生の授業も好きだけど、コンピュータの勉強だと

じっくりマイペースで落ち着いてできます。

・普段の授業はみんなと楽しくできるから良いけれど、

わからないことは聞きにくいです。

・コンピュータは間違えると一つ一つアドバイスをくれて教えてくれます。

よくわかるようになります。

・コンピュータの授業は誰も騒ぎません。みんな集中して勉強できます。

◇ベテランの先生へのインタビューも行われました。

〇ICTにより変わったこと・・・校内で教材を共有し、創り上げていくこと

・自分が知恵を出し、若い先生からは操作を教えてもらいながら、

一緒に教材を創りあげることができるようになりました。

・自分が若い頃は、先輩から一方的に教えてもらうだけでした。

一緒に学び合う機会はなかったように思います。

・作り上げた教材はみんなで共有できます。また、活用した先生が

さらによいよい教材にしようと手を加えていき、

どんどん質の高いものになっていきます。

〇ICTの効果について

・使わなくても授業はできますが、子どもの理解度や学習意欲が違います。

・子ども達の目の輝きを目の当たりにして効果を感じています。

・いくら子どもを引きつける話術があっても、工夫して作成した教材や

画像にはかないません。

◆平山中学校で

◇理科の授業を公開していただきました。

第3学年「運動の規則性」の導入部分の授業です。

小学校第5学年で学んだ振り子と衝突の学習の復習しながら運動エネルギーの学習へ

興味をもたせることがねらいです。

|  |

| 従来は教卓の周りに集めて行った 演示実験も、実物提示装置で拡大され、 分かりやすく見ることができます。 | 理科ねっとわーくを含むWeb上の いくつかの教材(衝突や振り子に関する ダイナミックな教材)の一部を見せて、 生徒に興味・関心をもたせています。 |

◇授業後に、教務主任(主幹教諭)とベテラン教諭にインタビューが行われました。

〇校内に広めるコツ

・最初はみんな不安な気持ちです。でも、やらなければならない環境の中で、

「こんなふうにやったらできちゃった」という気軽な事例を示して広めていきました。

やってみれば何ということもないという安心感をもってもらうのが第一歩です。

・今までの指導方法の全てを変えるのではなく、話術だけ、言葉による説明だけでは限界

だった部分が解決できることを実感してもらいました。

・ICTに振り回されないよう注意が必要です。

ICTはあくまでも授業デザイン力の一つの手段ですから。

〇ICTの効果

・理科の場合は、実際には実験できなかったり見ることができないことも、

映像と共存することで、できてしまいます。

・各教科で授業が効率的になり、その分、手厚く工夫した指導ができます。

生徒が活動したり考えたりする時間も増えます。

・能力的に厳しかった生徒も、途中で投げないで興味をもって取り組んでくれます。

最後までがんばっています。

◆取材を終えて・・・

◇一日中、日野市の学校を取材して下さった記者の方にインタビューさせていただきました。

「取材前に疑問に思っていた“ICTを活用すると学力が向上するのか”という課題が、自然と自分の中にすとんと落ちた気がします。見せていただいた小学校も中学校も、授業中の子ども達の真剣なまなざしが印象的でした。子ども達が一生懸命に考えている姿に感動しました。

全員の先生がICTを活用した授業ができるようにするまで、それぞれの学校は大変なステップがあったのだと思います。管理職の先生を中心として築かれた校内のネットワーク化のこともよくわかりました。また機器の整備だけではなく、新たな組織を設立して、メディアコーディネータ制度など学校のバックアップ体制をとってきた教育委員会のしくみにも感心しました。」

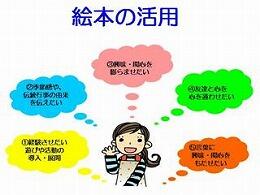

校務支援システムの積極的な活用

教育センターで、第3回ICT活用推進委員会を開催しました。

前回は「授業での積極的なICT活用」についてがテーマでした。

今回のテーマは「校務支援システムの積極的な活用」と「情報モラル教育の充実」です。

本委員会に出席後、学校に戻って教務部と相談し、すぐに校内研修の計画を立てた学校もありました。頼もしい推進委員の先生方です。

前回は「授業での積極的なICT活用」についてがテーマでした。

今回のテーマは「校務支援システムの積極的な活用」と「情報モラル教育の充実」です。

|  |

| ?校務の情報化について、それぞれの学校の 現状を全体で共有しました。 | ?校務支援システムの機能 (うまく活用していきたい機能) についての確認です。 |

|  |

| ?グループを作り、先進的に取組んでいる 学校の様子を聞きながら、それぞれの学校 の課題を解決するための話し合いを しました。 | ?最後は、メディアコーディネータが、 「Netモラル(教材)の活用方法と市内の 実践事例」について説明しました。 |

本委員会に出席後、学校に戻って教務部と相談し、すぐに校内研修の計画を立てた学校もありました。頼もしい推進委員の先生方です。

校庭の芝生化第1号

東光寺小学校で、「芝生開き」が行われました。

校庭を芝生化するメリットとして、

?児童の運動不足解消や体力の向上

?学習材としての活用

?維持管理作業等を通じての新たなコミュニティの形成

?温暖化対策としてのヒートアイランド現象の緩和

などがあげられます。

本校の芝生化は、東京都の「10年後の東京」に基づく「元気な子ども達を育てる校庭芝生化」事業を受けたもので、日野市で最初の試みです。

今後は、児童、保護者、地域住民約130名(どんどん増えているとのことです)で結成した「緑の学舎応援隊」が、協働で芝生の維持管理をしていきます。

オープンセレモニーでは、東京ヴェルディーの皆さんとラモス瑠偉選手をお招きして、6年生の児童とサッカーを楽しみました。

校庭を芝生化するメリットとして、

?児童の運動不足解消や体力の向上

?学習材としての活用

?維持管理作業等を通じての新たなコミュニティの形成

?温暖化対策としてのヒートアイランド現象の緩和

などがあげられます。

本校の芝生化は、東京都の「10年後の東京」に基づく「元気な子ども達を育てる校庭芝生化」事業を受けたもので、日野市で最初の試みです。

今後は、児童、保護者、地域住民約130名(どんどん増えているとのことです)で結成した「緑の学舎応援隊」が、協働で芝生の維持管理をしていきます。

オープンセレモニーでは、東京ヴェルディーの皆さんとラモス瑠偉選手をお招きして、6年生の児童とサッカーを楽しみました。

市議会もICT化

1日から、平成20年第3回定例会が開催されています。

今回から、本会議は、インターネットにより中継されることになりました。

これにより、市民が、日野市のWebサイトにアクセスすることで、

自宅等のどこからでも、生中継でリアルタイムに本会議等を視聴することができ、

また、録画映像をいつでも視聴できるようになりました。

今日は一般質問の第1日目。初めてのインターネット中継が行われました。

今回から、本会議は、インターネットにより中継されることになりました。

これにより、市民が、日野市のWebサイトにアクセスすることで、

自宅等のどこからでも、生中継でリアルタイムに本会議等を視聴することができ、

また、録画映像をいつでも視聴できるようになりました。

今日は一般質問の第1日目。初めてのインターネット中継が行われました。

読書活動と幼・小・中の連携を考える

学校図書館司書教諭連絡会を開催しました。

前回までは、導入された学校図書館ネットワークシステムの活用についての話題が中心でしたが、今回は、読書活動の充実をめざして、それぞれの学校の取組を紹介し合いました。小・中学校だけでなく、幼稚園の代表者も出席し、事例を紹介してもらいました。読書活動という視点から、幼・小・中の連携を考えるよい機会となりました。

前回までは、導入された学校図書館ネットワークシステムの活用についての話題が中心でしたが、今回は、読書活動の充実をめざして、それぞれの学校の取組を紹介し合いました。小・中学校だけでなく、幼稚園の代表者も出席し、事例を紹介してもらいました。読書活動という視点から、幼・小・中の連携を考えるよい機会となりました。

|  |

| 【第七幼稚園の事例】 就学前教育では、「話を聞く・話をする・話し合いをする」という言語面の指導を重視して行なっていますが、これらの活動を支えている教材の一つが物語や絵本です。特に幼稚園では、5つの視点から絵本を活用しているという事例や、 幼児が好む絵本等も紹介されました。 | |

| 【日野第三小学校の事例】 週3日の朝読書の時間には、保護者の読み 聞かせボランティアが活躍しています。 今日の連絡会には、ボランティアの代表の方も来て下さいました。学校と保護者との連携した読書活動の取組について、プレゼンテーションされました。 |

| 【三沢中学校の事例】 学校図書館ネットワークシステムが活用しやすいように、図書室内の机等の配置を新たに変えたことや、国語の授業で、生徒がお勧めの図書の帯を作成していることなどがプレゼンテーションされました。 |

「おはよう!」から始まった2学期

日野市は全校で「あいさつ運動」から2学期がスタートしました。

夏休み中の宿題の作品を大事そうに抱えて、いつもより早く学校に着いた子が多かったようです。奇数月は市の職員も一緒になってそれぞれの学校に出向き、一緒にあいさつ運動に参加しています。ひのっ子にとって、実り多い2学期になりますように・・・

平山小学校にて

夏休み中の宿題の作品を大事そうに抱えて、いつもより早く学校に着いた子が多かったようです。奇数月は市の職員も一緒になってそれぞれの学校に出向き、一緒にあいさつ運動に参加しています。ひのっ子にとって、実り多い2学期になりますように・・・

平山小学校にて