2008年7月の記事一覧

授業中の提示・児童生徒の活用

夏季ICT活用教育研修2日目。

「授業中の提示・児童生徒の活用」に関する研修です。

ICT活用指導力B-1・2・3・4 C-3

e-黒板や書画カメラ等の機器の操作をマスターし、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立て、2学期に実践する指導計画を立てることが研修のゴールです。

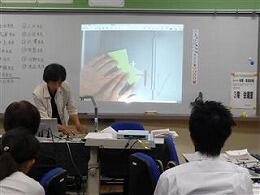

午前中:ICT機器を活用した事例を知り、実際に準備、操作、片づけを体験しました。

午後:2学期に実践するICTを活用した授業を組み立て、全員がミニ授業を行いました。

☆以下、受講した先生の感想です。

◇書画カメラ、e-黒板の基本的な使い方を実体験できて本当によかったです。4月から何度も使

いたいと思っていたのですが厳しい現実がありました。今回の研修に参加できることが大変

うれしく楽しみにしてきました。思った通り、自分の不安がとれました。スタッフの方が丁

寧に指導してくださったおかげです。使い方を学び、実際に使う活動を通して、子ども達の

前で使える自信と技術が身につきました。夏休み中にまた何度か試したいと思います。昨日

までは何もできなかった自分が、今日からできるようになって2学期が楽しみでわくわくし

ています。こんな感情は久しぶりです。ICTは使い方指導で授業の善し悪しが決まるというこ

とですから上手に使っていきたいと思います。

◇午前中は、セッティング方法を含め、基本からしっかり学ぶことができました。夏の間に教

室でしっかり練習して、準備や片付けもスムーズに行えるよう慣れていきたいと思います。

午後は、短い授業を発表しました。他の先生方の活用の仕方が参考になりました。結局、便

利な道具も、教師の使い方や見せ方次第だと感じました。教材研究をしっかり行いたいと思

います。

◇実際に機器を動かしてみたことと、他の先生が工夫した使い方を発表している姿を見て、発

想が広がりました。デジタル教科書と書画カメラ、e-黒板をうまく活用してみたいと思いま

す。いろいろなアイディアは浮かぶのですが、なにぶんICTの基礎技術が追いつかず、勉強不

足を反省しました。それでも楽しく参加できたので、教えてくださったスタッフの方々に感

謝いたします。

◇書画カメラやe-黒板の起動から終了まで丁寧に教えていただきました。ごく基本的な機能しか

使うことができなかったのですが、今日の研修で多くの機能を使うことができるようになり

ました。様々な工夫をして活用することで、効果的な授業づくりができそうです。また、児

童も機器を使って表現できる授業は、やる気UPにつながるでしょう。今日の研修で身につ

けたことを活用していきたいと思います。

学校組織マネジメント研修

★本日午前中は校長先生と園長先生、午後は副校長先生の研修を実施しました。

内容は4月に引き続き、学校評価についてです。

★日野市では、学校評価プロジェクトチームを立ち上げ、法令等の規定を踏まえ、どのように学校評価を進めるか、また、公表する学校経営計画の形式はどうするかについて検討を重ねてきました。今日は、その検討結果もお知らせしました。

今後、各学校では、9月末までに学校経営計画を作成し、10月初旬に学校Webサイトで公表することになります。

学校評価プロジェクトチームでの検討の様子。メンバーは、小・中学校長・幼稚園長の代表、小・中学校副校長代表、教育委員会部課長、指導主事の14名。

★午前中の校長先生の研修には、学校評価の第一人者でいらっしゃる国際基督教大学(元広島大学教授)の長尾眞文先生と、

都教委の山本統括指導主事に来ていただきました。

長尾先生は、都教委が統括指導主事を対象に昨年12月末に3日間にわたって開催した「学校評価指導者研修講座」の講師の先生です。

今回は事前にもご指導いただき、日野市に合わせたお話をしてくださいました。

テーマは、「最近の学校評価の動向と学校経営計画の具体化」についてです。

★午後は副校長先生の研修です。午前中と同じ内容で、グループの演習を中心に実施しました。

内容は4月に引き続き、学校評価についてです。

★日野市では、学校評価プロジェクトチームを立ち上げ、法令等の規定を踏まえ、どのように学校評価を進めるか、また、公表する学校経営計画の形式はどうするかについて検討を重ねてきました。今日は、その検討結果もお知らせしました。

今後、各学校では、9月末までに学校経営計画を作成し、10月初旬に学校Webサイトで公表することになります。

学校評価プロジェクトチームでの検討の様子。メンバーは、小・中学校長・幼稚園長の代表、小・中学校副校長代表、教育委員会部課長、指導主事の14名。

★午前中の校長先生の研修には、学校評価の第一人者でいらっしゃる国際基督教大学(元広島大学教授)の長尾眞文先生と、

都教委の山本統括指導主事に来ていただきました。

長尾先生は、都教委が統括指導主事を対象に昨年12月末に3日間にわたって開催した「学校評価指導者研修講座」の講師の先生です。

今回は事前にもご指導いただき、日野市に合わせたお話をしてくださいました。

テーマは、「最近の学校評価の動向と学校経営計画の具体化」についてです。

★午後は副校長先生の研修です。午前中と同じ内容で、グループの演習を中心に実施しました。

スキルアップ研修

今日から夏季ICT活用教育研修が始まりました。

今日は「スキルアップ研修」 ICT活用指導力A-3・E-1

校務に、授業に、自信をもってコンピュータを活用できるように、スキルアップを図る研修です。ニーズに応じた研修となるように、メディアコーディネータが、事前に、受講を希望した先生と打ち合わせを行いました。

研修の最後には、受講した先生方で成果を発表し合いました。

☆以下、受講した先生の感想です。

◇4月に日野市に異動してきて以来、自分が一番来てはいけなかった市だと思い続けてきた一因

がICTです。スキルアップを望みながらもこの研修が難しくてつらい一日になるだろうと

恐れていました。しかし、事前に、メディアコーディネータが私の実力やレベルアップした

いことなどをお聞きに来られたことから、とてもホッとし、今日を楽しみにすることができ

るようになりました。研修も一歩一歩丁寧に指導していただきました。子どもと同じで意味

がわかって操作できるようになると、上達の喜びを感じることができました。右上クリッ

ク、~をして、~から選んで・・・などただクリックするだけだと一瞬にして操作を忘れま

す。でも、意味を理解できたので大分わかってきました。一度しっかり覚えると、忘れても

思い出すのも早いかもしれません。少人数で手厚く指導してもらうと、大人でも伸びるもの

だと思いました。みなさんの指導と人柄に感謝いたします。

◇大変充実した一日でした。一日でワード、エクセル、インターネット、パワーポイントと、

内容が豊かであるにもかかわらず、楽にできました。受講者が初心者で少人数だったので安

心しました。優しく教えていただけて感謝しています。NICERもよくわかりました。

この後、夏休み中に、ワードが上達するようにがんばります。

◇親切に丁寧に教えてくださいました。午前と午後の学習内容も、焦ることなく適当な量で安

心して受けることができました。これもメディアコーディネータのみなさんお努力のおかげ

だと思います。事前に何度も学校に来てくださったり、間違えても笑顔を絶やさず指導して

くださり、この暑さも吹き飛ぶ研修となりました。今日の指導の仕方を現場に生かしていき

たいと思います。

夏季教員研修全体会 第?部

夏季教員研修全体会第?部の様子です。

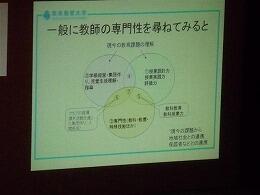

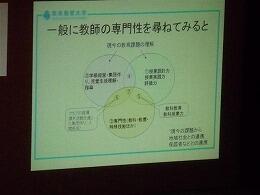

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。

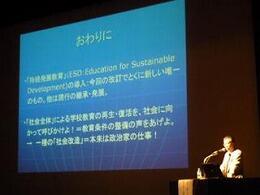

夏季教員研修全体会 第?部

夏季教員研修全体会。第?部の様子です。

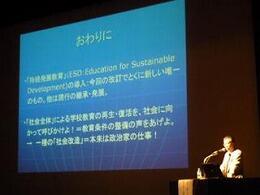

★第?部「新学習指導要領のめざす教育~改訂のポイント」

講師 早稲田大学教育学部 安彦忠彦教授

安彦先生には、中央教育審議会委員として、小・中学校新学習指導要領改訂に中心的な存在として関わられた立場から講演していただきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇今年度、日野市に異動してきて、このような全体研修の機会があることは、とてもよいこと

だと思った。講演を聴いて、授業時数の増加=子ども達の思考する時間の確保 という考え

方に共感した。子ども達は、1つのことに対していろいろな視点で見たり感じたりする素直

さや豊かさがある。そこからもっと多面的に考えることや伝えることを大切にした授業に取

り組んでいきたいと思った。

◇中教審の委員というお立場から新学習指導要領改訂の背景から方向性、ポイントを、根拠の

あるデータ(PISAなど)を示しながらわかりやすく話していただけた。今後の教育で目指

す方向性が、話を聴く前と聴いた後では意識が変わり、より鮮明に自分の中に残った。

また、学校、家庭・地域、行政がうまく機能して教育に携わっていければよりよい教育効果

が得られるのだと実感した。

◇OESDの結果を受け、今回の改訂で「思考力」「判断力」などの力を高めることに重点が置

かれていることを理解した。校内研究においても考える力を高めるための取組を進めている

ので、新学習指導要領をよく読み、その具現化に努めようと思った。

◇今回の改訂では、子ども達の実態から考慮されたものであることがよくわかり、実際に改訂

に関わった先生の話が聞けたことは貴重だった。特に今叫ばれている「活用型」の意味、位

置付けが明確になり、これをいかに実践していくかが鍵であると感じた。もう少し自分自身

の中で「活用型」の定義を明確にしていくことと、各教科の改訂のポイントや趣旨をしっか

り理解できるよう勉強しなくては、と感じた。

◇本校ので行っている研究の目指すところを共通する部分がたくさんあり、安心するとともに

さらに深めていきたいと思った。また、安彦先生は、はっきりと矛盾点も指摘され、頼もし

く感じた。このような方に守られている教育界にいられることに喜びを感じた。

教育現場の人間として自分もがんばっていきたい。

★第?部「新学習指導要領のめざす教育~改訂のポイント」

講師 早稲田大学教育学部 安彦忠彦教授

安彦先生には、中央教育審議会委員として、小・中学校新学習指導要領改訂に中心的な存在として関わられた立場から講演していただきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇今年度、日野市に異動してきて、このような全体研修の機会があることは、とてもよいこと

だと思った。講演を聴いて、授業時数の増加=子ども達の思考する時間の確保 という考え

方に共感した。子ども達は、1つのことに対していろいろな視点で見たり感じたりする素直

さや豊かさがある。そこからもっと多面的に考えることや伝えることを大切にした授業に取

り組んでいきたいと思った。

◇中教審の委員というお立場から新学習指導要領改訂の背景から方向性、ポイントを、根拠の

あるデータ(PISAなど)を示しながらわかりやすく話していただけた。今後の教育で目指

す方向性が、話を聴く前と聴いた後では意識が変わり、より鮮明に自分の中に残った。

また、学校、家庭・地域、行政がうまく機能して教育に携わっていければよりよい教育効果

が得られるのだと実感した。

◇OESDの結果を受け、今回の改訂で「思考力」「判断力」などの力を高めることに重点が置

かれていることを理解した。校内研究においても考える力を高めるための取組を進めている

ので、新学習指導要領をよく読み、その具現化に努めようと思った。

◇今回の改訂では、子ども達の実態から考慮されたものであることがよくわかり、実際に改訂

に関わった先生の話が聞けたことは貴重だった。特に今叫ばれている「活用型」の意味、位

置付けが明確になり、これをいかに実践していくかが鍵であると感じた。もう少し自分自身

の中で「活用型」の定義を明確にしていくことと、各教科の改訂のポイントや趣旨をしっか

り理解できるよう勉強しなくては、と感じた。

◇本校ので行っている研究の目指すところを共通する部分がたくさんあり、安心するとともに

さらに深めていきたいと思った。また、安彦先生は、はっきりと矛盾点も指摘され、頼もし

く感じた。このような方に守られている教育界にいられることに喜びを感じた。

教育現場の人間として自分もがんばっていきたい。