2008年8月の記事一覧

2学期の理科の授業の充実を目指して

★ひのっ子教育21開発委員会。

毎月開催しており、この夏に集まるのは2回目です。小学校と中学校の先生が一緒になって理科の授業の在り方を考えることのできる良い機会です。最初の頃は、理科の授業にデジタル教材を取り入れることに抵抗感があった小学校の委員もいました。「理科は観察・実験を重視すべき教科だから」というのが理由のようです。そして、「これは使えない、もっとこういうのが欲しい・・・」と、デジタル教材の要望になりがちでした。しかし、委員会で互いにデジタル教材を紹介し合っているうちに、自然と意識が変わってきたように感じられます。

本委員会で、理科を専門としている中学校の委員の意見は、大変いい影響を与えています。

例えば次のような意見です。「我々は理科家だから観察・実験を行うのはあたりまえ。それにプラスしてデジタル教材を使う。」「使えるものを使う。」「時間があると、何が使えるかを絶えず探し続けている。」キーワードは、理科の授業を充実させるために、ねらいを達成するために、「何が使えるか」です。そして、「どのように使うか」です。

★今日の委員会では、ICTパワー合宿に参加した委員の報告と、

講義のVTRを視聴しました。

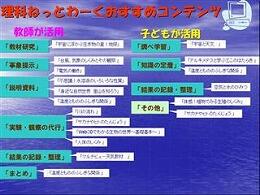

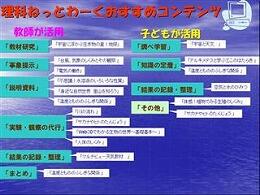

「理科ねっとわーくおすすめコンテンツ」

・・・教師の活用、子どもの活用と大きく2つに分け、

学習過程や学習方法別にコンテンツを紹介したプレゼンです。なかなかの力作です!

作成した委員による報告は、説得力がありました。

★別教室で国語実践部会の指導を終えた東原教授に、本委員会にも顔を出していただきました。今日は、午前中は、市内の中学校の校内研修の講師、午後は教育センターでの2つの研修会のご指導です。午前中から夕方まで、まる一日、日野市のご指導をいただきました。

いつもながら日野市のICT活用教育に、ご尽力をくださっていることに感謝です・・・

毎月開催しており、この夏に集まるのは2回目です。小学校と中学校の先生が一緒になって理科の授業の在り方を考えることのできる良い機会です。最初の頃は、理科の授業にデジタル教材を取り入れることに抵抗感があった小学校の委員もいました。「理科は観察・実験を重視すべき教科だから」というのが理由のようです。そして、「これは使えない、もっとこういうのが欲しい・・・」と、デジタル教材の要望になりがちでした。しかし、委員会で互いにデジタル教材を紹介し合っているうちに、自然と意識が変わってきたように感じられます。

本委員会で、理科を専門としている中学校の委員の意見は、大変いい影響を与えています。

例えば次のような意見です。「我々は理科家だから観察・実験を行うのはあたりまえ。それにプラスしてデジタル教材を使う。」「使えるものを使う。」「時間があると、何が使えるかを絶えず探し続けている。」キーワードは、理科の授業を充実させるために、ねらいを達成するために、「何が使えるか」です。そして、「どのように使うか」です。

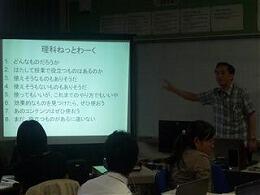

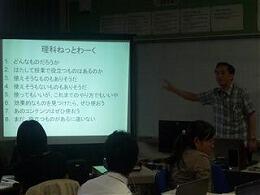

★今日の委員会では、ICTパワー合宿に参加した委員の報告と、

講義のVTRを視聴しました。

「理科ねっとわーくおすすめコンテンツ」

・・・教師の活用、子どもの活用と大きく2つに分け、

学習過程や学習方法別にコンテンツを紹介したプレゼンです。なかなかの力作です!

作成した委員による報告は、説得力がありました。

★別教室で国語実践部会の指導を終えた東原教授に、本委員会にも顔を出していただきました。今日は、午前中は、市内の中学校の校内研修の講師、午後は教育センターでの2つの研修会のご指導です。午前中から夕方まで、まる一日、日野市のご指導をいただきました。

いつもながら日野市のICT活用教育に、ご尽力をくださっていることに感謝です・・・

バタフライ・マップ法に挑戦

ICT活用研究委員会 国語実践部会の第2回目を開催しました。

ICTを活用して、活用型の学力(思考力・判断力・表現力)を

育てようとする実践部会です。

この国語部会では、バタフライ・マップ法を活用して、子ども達に論理力を構成する思考の

枠組みを身に付けることを目指しています。

蝶の形をしたマップは、次の6つの部品から成り立っています。

・頭・・・・・・テーマ

・胸と腹・・・・自分の意見・主張

・右上の羽・・・根拠

・左上の羽・・・裏付け

・左下の羽・・・問題点

・右下の羽・・・問題点への解決

前回の部会では、信州大学の藤森准教授に、このバタフライマップの理論を教えていただきました。これを受けて、さっそく2名の先生が授業実践されました。2学期は、さらに実践を増やしていきます。その際、マップに書き込む活動で、ワークシートや付箋代わりに、スタディノートのマップ機能の活用を試みます。

1学期の授業実践を報告する中学校の部員と、アドバイスされる信州大学の東原教授。

ICTを活用して、活用型の学力(思考力・判断力・表現力)を

育てようとする実践部会です。

この国語部会では、バタフライ・マップ法を活用して、子ども達に論理力を構成する思考の

枠組みを身に付けることを目指しています。

蝶の形をしたマップは、次の6つの部品から成り立っています。

・頭・・・・・・テーマ

・胸と腹・・・・自分の意見・主張

・右上の羽・・・根拠

・左上の羽・・・裏付け

・左下の羽・・・問題点

・右下の羽・・・問題点への解決

前回の部会では、信州大学の藤森准教授に、このバタフライマップの理論を教えていただきました。これを受けて、さっそく2名の先生が授業実践されました。2学期は、さらに実践を増やしていきます。その際、マップに書き込む活動で、ワークシートや付箋代わりに、スタディノートのマップ機能の活用を試みます。

1学期の授業実践を報告する中学校の部員と、アドバイスされる信州大学の東原教授。

CMS研修

夏季ICT活用教育最終日。

「校務(CMS発信)」。

学校Webサイトの充実に向けて、学校のニーズに応じた機能について学ぶ研修です。 ICT活用指導力E-2

学校Webサイトの充実を目指して、副校長先生や事務職員の方も出席されました。

「校務(CMS発信)」。

学校Webサイトの充実に向けて、学校のニーズに応じた機能について学ぶ研修です。 ICT活用指導力E-2

学校Webサイトの充実を目指して、副校長先生や事務職員の方も出席されました。

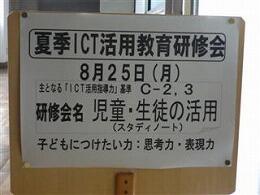

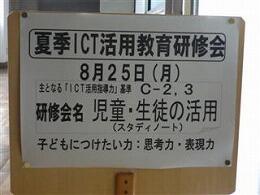

豊かな学びができるように

夏季ICT活用教育研修後半の6日目。

「児童・生徒の活用(スタディノート)」。

小・中学校に導入されているソフト「スタディノート」を活用して、子どもたちがお互いに伝え合い、学び合い、お互いの考えを構造化する授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力C-2、3

◆以下、受講した先生の感想です。

◇この夏のICT研修は3回目の受講です。自分のレベルが向上したので収穫ありの夏でし

た。自分の授業でどう生かせるか、自分のレベルに合わせてある程度イメージして研修に

臨むと良いことがわかりました。指導案を実施する際は、またメディアコーディネータの

皆様を頼りたいと思います。

◇実際に自分で体験し、楽しく周りの方とも気軽に交流することができ、ぜひ授業の中で上手

に活用してみたいなと思いました。担任している子ども達は、すでにスタディノートを

使った経験があるようで、「先生、コンピュータ室使わないの?」と聞かれます。ただ楽

しかったに終始せず、豊かな学びができるように私自身もスタディノートの使い方を模索

していきたいです。

◇1学期に、総合的な学習の時間で活用したものの、まとめの段階でやっと使えただけでし

た。もっと上手な活用方法はないか、実践事例を知りたいと思って研修に参加しました。

他の先生のお話や2学期に向けた実践計画の発表を聞いて、とても勉強になり、やる気を

いただきました。

「児童・生徒の活用(スタディノート)」。

小・中学校に導入されているソフト「スタディノート」を活用して、子どもたちがお互いに伝え合い、学び合い、お互いの考えを構造化する授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力C-2、3

|  |

| 録音機能の活用(デジタルポートフォリオ) | 実践計画の発表 |

◇この夏のICT研修は3回目の受講です。自分のレベルが向上したので収穫ありの夏でし

た。自分の授業でどう生かせるか、自分のレベルに合わせてある程度イメージして研修に

臨むと良いことがわかりました。指導案を実施する際は、またメディアコーディネータの

皆様を頼りたいと思います。

◇実際に自分で体験し、楽しく周りの方とも気軽に交流することができ、ぜひ授業の中で上手

に活用してみたいなと思いました。担任している子ども達は、すでにスタディノートを

使った経験があるようで、「先生、コンピュータ室使わないの?」と聞かれます。ただ楽

しかったに終始せず、豊かな学びができるように私自身もスタディノートの使い方を模索

していきたいです。

◇1学期に、総合的な学習の時間で活用したものの、まとめの段階でやっと使えただけでし

た。もっと上手な活用方法はないか、実践事例を知りたいと思って研修に参加しました。

他の先生のお話や2学期に向けた実践計画の発表を聞いて、とても勉強になり、やる気を

いただきました。

教育のまち 日野ビジョン

昨日午後6時より8時まで、第10回 日野市学校教育基本構想検討委員会が、市役所の会議室で行われました。昨年度10月に本委員会が発足してから10回にわたって、保護者、公募市民、関係機関、市長部局職員、教育委員会事務局のメンバーで検討を重ねてきましたが、いよいよ最終回を迎えました。このあと、パブリックコメントを実施し、市民の方に広く意見をいただき、年内に完成する予定です。

|  本委員会委員長 明星大学の森下恭光教授(画面左) 本委員会副委員長 実践女子短期大学の白尾美佳准教授。 (画面右) |

|  |

| 加島教育長の挨拶。 「検討委員会の中でいただいた、たくさんの貴重なご意見は、学校教育への期待の表れであり、我々に勇気と使命を与えるものでした。今後、日野市の子ども達に生きる力をつけ、楽しく誇りに思える学校の実現のために努力していきたいと考えています。 引き続き、日野市の学校教育のサポートをよろしくお願いいたします。」 | |