2008年11月の記事一覧

多摩地域市町村情報システム研究協議会

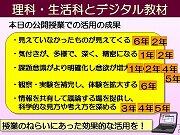

本日午後、東京自治会館で開催された“多摩地域市町村情報システム研究協議会”に出席させていただきました。東京都の市町村で、情報システムを担当する部署の責任者(課長等)が集まる会議です。今日の定例会では、本市の情報システム課長に依頼されて、「ICT活用教育を日常化させるための行政の戦略」について紹介させていただきました。

◇「ICT環境を整えてもなかなか学校が動かない。一部の熱心な先生のみが活用しているが・・・」といった質問がありました。

会場では、特に、校長とMCの役割を強調させていただきましたが、ここで、あらためて、それに回答させていただきます.

ポイントは学校へのサポート体制を確立させることだと考えます。

日野市は、教育委員会、情報システム課等の行政部局が連携し、市をあげて学校のサポートをしています。

行政、企業、学校、専門家と連携できている日野市のサポート体制を、改めて誇りに思います。

推進室はこれをつなぐ大きな責任があります。

推進室のメディアコーディネータも、先生方を支援する役割を果たしてきました。

学校からの信頼を受けて支援を要請されることは、大変うれしいことです。

サポート体制が整ったところで、実際にICT化を進めていくのは、それぞれの学校です。

組織として動いていくためには、校長のリーダーシップが必要です。

日野市では、校長が学校CIOとして、方針を教職員に周知し、リーダーダーシップを発揮しています。それを支えて組織マネジメントを構築しているのが教務主任です。

◇参加されたみなさんの反応に、都内の他市も可能性が高いと感じました.

日野市もさらに頑張らねばと思いを新たにしました。

◇「ICT環境を整えてもなかなか学校が動かない。一部の熱心な先生のみが活用しているが・・・」といった質問がありました。

会場では、特に、校長とMCの役割を強調させていただきましたが、ここで、あらためて、それに回答させていただきます.

ポイントは学校へのサポート体制を確立させることだと考えます。

日野市は、教育委員会、情報システム課等の行政部局が連携し、市をあげて学校のサポートをしています。

行政、企業、学校、専門家と連携できている日野市のサポート体制を、改めて誇りに思います。

推進室はこれをつなぐ大きな責任があります。

推進室のメディアコーディネータも、先生方を支援する役割を果たしてきました。

学校からの信頼を受けて支援を要請されることは、大変うれしいことです。

サポート体制が整ったところで、実際にICT化を進めていくのは、それぞれの学校です。

組織として動いていくためには、校長のリーダーシップが必要です。

日野市では、校長が学校CIOとして、方針を教職員に周知し、リーダーダーシップを発揮しています。それを支えて組織マネジメントを構築しているのが教務主任です。

◇参加されたみなさんの反応に、都内の他市も可能性が高いと感じました.

日野市もさらに頑張らねばと思いを新たにしました。

七生中学校教育委員会訪問

七生中学校の教育委員会訪問を実施しました。

◆本校は、4月30日に、日野市の中学校の小・中連携教育の取組の一つとして、代々木の国立オリンピック記念青少年センターで、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施しました。

この取組は、今年で3年目となりました。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「小学生から中学生への意識改善」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200804

◆7月31日の「郷土教育」の研修会では、本校の七生中学校の自噴井戸も研修場所となりました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「日野のまちが好きになりました」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200807

◆全学級の授業も見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

◆5組(特別支援学級)ではICTが積極的に活用されていました。

◆本校は、4月30日に、日野市の中学校の小・中連携教育の取組の一つとして、代々木の国立オリンピック記念青少年センターで、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施しました。

この取組は、今年で3年目となりました。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「小学生から中学生への意識改善」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200804

◆7月31日の「郷土教育」の研修会では、本校の七生中学校の自噴井戸も研修場所となりました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「日野のまちが好きになりました」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200807

◆全学級の授業も見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

| 第1学年社会「都道府県を調べよう」 ICT活用指導力Bー3 地図帳や統計資料の図を拡大して 提示しています。 | 第1学年理科「火山活動」 ICT活用指導力Bー1,2 授業の導入で、ハワイの火山活動の様子を 映像で紹介しています。 (デジタル教材の活用) |

◆5組(特別支援学級)ではICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 社会「宮城県の地理と文化」 ICT活用指導力Bー1,2 画像をスライドショーで提示し、 イメージを高めています。 | 社会「地図のきまり」 ICT活用指導力C-1 プロジェクターで映した地図をマジックで なぞり、地図の書き方を学んでいます。 |

協同学習

協同学習の打合会を行いました。

市内の学校間で、共通のテーマで追究してきたことを、スタディノートの掲示板を活用して情報交換し、互いに学び合っていくという学習です。

今月、潤徳小学校の5年生と日野第四小学校の5年生が、社会科と総合的な学習の時間に、それぞれの学校で追究してきた「稲作」をテーマに協同学習を行う予定です。

推進室に両校の校長先生方がお見えになって、東原教授に協同学習の進め方のアドバイスをいただきました。

◇以下、東原教授からいただいた、協同学習を設計するときの視点についてアドバイスです。

・地域が異なることに意味がある

・いろいろな立場が見えてくることに意味がある

・時間が異なることに意味がある

・経験が異なることに意味がある

・経験が共通であることに意味がある

・親近感が深まることに意味がある

・経験、時間を共有することに意味がある

・競争することに意味がある

・参加することに意味がある

・新しい情報であることに意味がある

◇今回の協同学習ではどのような意味が見出せるかを、皆で考えてみました。

その結果、「共通の経験や活動成果を交換して、共通点や異なる点を見出し、互いに質問をすることによって、学習の広がりと深まりをもたらすこと」をねらうことになりました。

市内の学校間で、共通のテーマで追究してきたことを、スタディノートの掲示板を活用して情報交換し、互いに学び合っていくという学習です。

今月、潤徳小学校の5年生と日野第四小学校の5年生が、社会科と総合的な学習の時間に、それぞれの学校で追究してきた「稲作」をテーマに協同学習を行う予定です。

推進室に両校の校長先生方がお見えになって、東原教授に協同学習の進め方のアドバイスをいただきました。

◇以下、東原教授からいただいた、協同学習を設計するときの視点についてアドバイスです。

・地域が異なることに意味がある

・いろいろな立場が見えてくることに意味がある

・時間が異なることに意味がある

・経験が異なることに意味がある

・経験が共通であることに意味がある

・親近感が深まることに意味がある

・経験、時間を共有することに意味がある

・競争することに意味がある

・参加することに意味がある

・新しい情報であることに意味がある

◇今回の協同学習ではどのような意味が見出せるかを、皆で考えてみました。

その結果、「共通の経験や活動成果を交換して、共通点や異なる点を見出し、互いに質問をすることによって、学習の広がりと深まりをもたらすこと」をねらうことになりました。

収穫の秋のまつり

第42回日野市産業まつりが昨日と今日の2日間にわたって開催されました。

今年は市内の実践女子短期大学「常磐祭」と連携して行われました。

冷たい雨に降られましたが、2日間で、合わせて約44,000人にのぼる来場者が

訪れたということです。

収穫の秋に地元でとれた新鮮な野菜の宝船です。

市内の小学校から出品された「案山子コンクール」も実施されました。