2008年12月の記事一覧

教育委員会の事務事業評価

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正されました。

平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、主要な事務の管理及び事業の執行の状況について点検及び評価を行うことが規定されました。その結果は、報告書を作成して議会に提出し、公表することとなります。これに基づき、日野市では、平成19年度の教育委員会の活動及び「日野市教育委員会の教育目標・基本方針・主な推進施策」において、基本方針として掲げている主要事業のうち、「第3次日野市行財政改革大綱」による事務事業の見直しで取り上げられた46事業について、点検、評価を行うことにしました。

この点検、評価にあたっては、客観性を確保するために、教育に関する学識経験を有する市内の大学の2名の先生にご意見をいただきました。

明星大学の森下恭光教授と 実践女子短期大学の白尾美佳准教授です。

本日の夜は最後の評価会議が開かれました。

ここでいただいたご意見を含めて、これから報告書作成のまとめの作業に入ります。

★森下教授からは、「ICT活用教育推進事業」について

次のようなご意見をいただきました。

「メディアコーディネータ制度」は文部科学省のICT支援員の参考となり、全国的にも注目されている。市長も日本一のICT活用教育を目指しているので、学校への支援体制をより強化していくこと。またICTの活用によって教育の効率を高めることができると期待されるので、継続性を保ちながらの事業展開が望まれる。

平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、主要な事務の管理及び事業の執行の状況について点検及び評価を行うことが規定されました。その結果は、報告書を作成して議会に提出し、公表することとなります。これに基づき、日野市では、平成19年度の教育委員会の活動及び「日野市教育委員会の教育目標・基本方針・主な推進施策」において、基本方針として掲げている主要事業のうち、「第3次日野市行財政改革大綱」による事務事業の見直しで取り上げられた46事業について、点検、評価を行うことにしました。

この点検、評価にあたっては、客観性を確保するために、教育に関する学識経験を有する市内の大学の2名の先生にご意見をいただきました。

明星大学の森下恭光教授と 実践女子短期大学の白尾美佳准教授です。

本日の夜は最後の評価会議が開かれました。

ここでいただいたご意見を含めて、これから報告書作成のまとめの作業に入ります。

★森下教授からは、「ICT活用教育推進事業」について

次のようなご意見をいただきました。

「メディアコーディネータ制度」は文部科学省のICT支援員の参考となり、全国的にも注目されている。市長も日本一のICT活用教育を目指しているので、学校への支援体制をより強化していくこと。またICTの活用によって教育の効率を高めることができると期待されるので、継続性を保ちながらの事業展開が望まれる。

テレビ会議(2)

★推進室に、教育センターの篠原所長がお見えになりました。

教育センターは設置されて5年目。篠原所長を初代所長として、今日まで、日野市の新たな教育施策に活かし得るシンクタンクとしての役割を果たしてきました。ICT活用教育の戦略本部ともなった「ICT活用研究委員会」は、ここでの調査研究の一つとして、平成17年度から継続しています。

★報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」(文部科学省 平成20年7月)には、国内のCIOの事例として日野市の本委員会が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/001/003.htm

また、上記の報告書には、国内のICT支援員の事例として日野市のメディアコーディネータ制度も掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/002/002.htm

★今日は、本委員会のアドバイザーである信州大学の東原教授とテレビ会議でつなぎ、

篠原所長と来年度の調査研究等について打ち合わせを行いました。

テレビ会議システムで、常時、専門家の助言を得られることは大変ありがたいことです。

教育センターは設置されて5年目。篠原所長を初代所長として、今日まで、日野市の新たな教育施策に活かし得るシンクタンクとしての役割を果たしてきました。ICT活用教育の戦略本部ともなった「ICT活用研究委員会」は、ここでの調査研究の一つとして、平成17年度から継続しています。

★報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」(文部科学省 平成20年7月)には、国内のCIOの事例として日野市の本委員会が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/001/003.htm

また、上記の報告書には、国内のICT支援員の事例として日野市のメディアコーディネータ制度も掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/002/002.htm

★今日は、本委員会のアドバイザーである信州大学の東原教授とテレビ会議でつなぎ、

篠原所長と来年度の調査研究等について打ち合わせを行いました。

テレビ会議システムで、常時、専門家の助言を得られることは大変ありがたいことです。

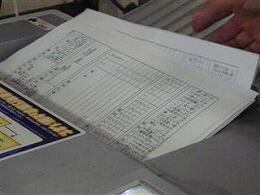

校務支援システムによる通知表の作成

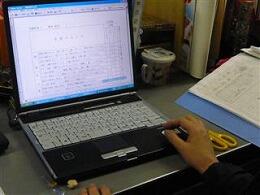

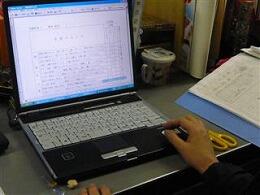

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映されます。昨年度は市内の4校で先行的に活用しながら、課題を見いだしてもらいました。それが現在の機能改善に役立っています。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っています。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組んでおり、あとの学校は、来年度からの活用に向けて準備中です。

◆明日は終業式。

2学期の通知表作成の様子について、

いくつかの学校を訪問して、声を聞かせていただきました。

◇平山中学校にて (昨年度から校務支援システムによる通知表作成に取り組んだ学校です)

・2年目になってどうですか・・・

「去年がんばって使い、いろいろと改善等をお願いし、それをかなえていただいたおかげ

で今年はだいぶ使いやすくなりました。特に、欠席の主な理由が、出欠の記録から自動反

映されるようになったのはとても便利です。日々のちょっとした入力を怠らずにいれば、

学期末は今までよりずっと楽になります。」

・気をつけていることは何ですか・・・

「今までは通知表は学期を通して一枚の紙でしたが、校務支援で印刷するようになると、

生徒それぞれの通知表ファイルに新たに追加して綴じていくことになります。

万が一にも生徒を間違えて綴じないように、細心の注意を払って作業しています。

また、誤字・脱字のチェックは画面上と紙面上の2段階でやってます。」

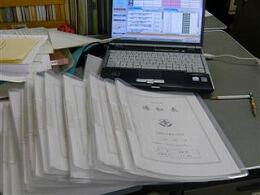

すでに通知票の印刷も終了し、専用の棚の中のクラス別ボックスに、

しっかり保管されていました。

◇日野第一中学校にて

・校務支援システムを活用してどうですか・・・

「印刷の早さに感動です。1クラスの印刷に1分かかりません!」

・先生方の仕事で変わったことはありますか・・・

「正直に言って、通知表作成にかかわる担任の先生の負担は増えたと思います。

でもそれは、これまで教務部が一手に担ってきた成績処理に関する仕事が、

担任の先生方に分散されたということ。つまり、エキスパートがいなくても、

成績管理ができるということです。この良さは、今後先生方が慣れていくにしたがって

共有されてくるのだと思います。」

2学期は1学期よりスムーズに作業がはかどったということでした。3年間使う成績ファイルには、その説明も綴じ込まれています。

◇滝合小学校にて

今朝、ICT担当の先生が、回覧板で、「推進室から取材に来るそうです。皆さんの声をこの回覧板のコメントに書いて下さい」と働きかけて下さいました。以下、その回覧板に書かれたコメントの一部です。

・宝箱にたくさんコメントを入れていただいているので、いろいろな場面での

児童の様子が分かってとても助かる。すぐに反映できるのもありがたい。

ぎりぎりまで訂正できるのが良い。

・誤字があっても修正が楽なので助かる。時間の短縮ができた。

これは覚えるしかないが、入力の仕方がわからないことがある。

・専科の方も入力できるのでとても助かる。

・誤字脱字などの修正が楽。出欠席欄が校務支援システムの出席管理と

タイアップされているので効率的に作業できた。

・当日の訂正も間に合いありがたい。しかし、機器のトラブル発生や停電時などが心配。

・特別支援学級用のシステムの開発が出来ると良い。

本校では、専科(少人数算数担当)の先生が、ひのっ子宝箱に1000以上もの子どものがんばりやよさを入力し、その情報が担任の先生の所見に役立ったということでした。児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」への入力は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように、推進していきたいと思います。

◇旭が丘小学校にて

来年度からの活用を視野に入れて、教務主任が中心となり、観点別評価の目標基準設定等、

評価の流れについての校内研修を計画的に行い、準備しています。

研修会の実施にあたり、メディアコーディネータは、教務主任と事前に綿密に打ち合わせを

行います。当日もお手伝いとして参加します。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組んでおり、あとの学校は、来年度からの活用に向けて準備中です。

◆明日は終業式。

2学期の通知表作成の様子について、

いくつかの学校を訪問して、声を聞かせていただきました。

◇平山中学校にて (昨年度から校務支援システムによる通知表作成に取り組んだ学校です)

・2年目になってどうですか・・・

「去年がんばって使い、いろいろと改善等をお願いし、それをかなえていただいたおかげ

で今年はだいぶ使いやすくなりました。特に、欠席の主な理由が、出欠の記録から自動反

映されるようになったのはとても便利です。日々のちょっとした入力を怠らずにいれば、

学期末は今までよりずっと楽になります。」

・気をつけていることは何ですか・・・

「今までは通知表は学期を通して一枚の紙でしたが、校務支援で印刷するようになると、

生徒それぞれの通知表ファイルに新たに追加して綴じていくことになります。

万が一にも生徒を間違えて綴じないように、細心の注意を払って作業しています。

また、誤字・脱字のチェックは画面上と紙面上の2段階でやってます。」

すでに通知票の印刷も終了し、専用の棚の中のクラス別ボックスに、

しっかり保管されていました。

◇日野第一中学校にて

・校務支援システムを活用してどうですか・・・

「印刷の早さに感動です。1クラスの印刷に1分かかりません!」

・先生方の仕事で変わったことはありますか・・・

「正直に言って、通知表作成にかかわる担任の先生の負担は増えたと思います。

でもそれは、これまで教務部が一手に担ってきた成績処理に関する仕事が、

担任の先生方に分散されたということ。つまり、エキスパートがいなくても、

成績管理ができるということです。この良さは、今後先生方が慣れていくにしたがって

共有されてくるのだと思います。」

2学期は1学期よりスムーズに作業がはかどったということでした。3年間使う成績ファイルには、その説明も綴じ込まれています。

◇滝合小学校にて

今朝、ICT担当の先生が、回覧板で、「推進室から取材に来るそうです。皆さんの声をこの回覧板のコメントに書いて下さい」と働きかけて下さいました。以下、その回覧板に書かれたコメントの一部です。

・宝箱にたくさんコメントを入れていただいているので、いろいろな場面での

児童の様子が分かってとても助かる。すぐに反映できるのもありがたい。

ぎりぎりまで訂正できるのが良い。

・誤字があっても修正が楽なので助かる。時間の短縮ができた。

これは覚えるしかないが、入力の仕方がわからないことがある。

・専科の方も入力できるのでとても助かる。

・誤字脱字などの修正が楽。出欠席欄が校務支援システムの出席管理と

タイアップされているので効率的に作業できた。

・当日の訂正も間に合いありがたい。しかし、機器のトラブル発生や停電時などが心配。

・特別支援学級用のシステムの開発が出来ると良い。

本校では、専科(少人数算数担当)の先生が、ひのっ子宝箱に1000以上もの子どものがんばりやよさを入力し、その情報が担任の先生の所見に役立ったということでした。児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」への入力は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように、推進していきたいと思います。

◇旭が丘小学校にて

来年度からの活用を視野に入れて、教務主任が中心となり、観点別評価の目標基準設定等、

評価の流れについての校内研修を計画的に行い、準備しています。

研修会の実施にあたり、メディアコーディネータは、教務主任と事前に綿密に打ち合わせを

行います。当日もお手伝いとして参加します。

一面の霜柱

明日の終業式を目前にすっかり寒くなりました。

今朝は氷点下を記録しました。

ホワイトクリスマスとはいきませんが、あちこちに霜柱が・・・

今朝は氷点下を記録しました。

ホワイトクリスマスとはいきませんが、あちこちに霜柱が・・・

学校情報セキュリティ対策委員会

本日、学校情報セキュリティ対策委員会を開催しました。

ICT審査(セキュリティ部門)の結果が報告されました。

審査項目10項目すべてに基準を満たしている学校にICTマークの付与が決定されました。

審査結果及び改善指摘事項は、年内に各学校に文書で送ることになります。

全体の結果については、来月の校長会で示すことになります。

本日の会議には、外部委託業者である専門家の青木氏も出席しました。

日野市内の学校に、3年間にわたってセキュリティ現場指導を行っていただいています。

以下、ICT審査の結果について感想をいただきました。

「3年間で、全体的にセキュリティ意識が高まってきたことを感じます。

積極的にICT活用を図っている学校ほどよく伸びています。活用していくことで、意識が高まっているようです。

使う場面が増えるにつれ、危ない面にも気づくのだと思います。

また、従来から意識の高いと見られた学校については、その意識が下がっているといったケースは見られませんでした。

意識さえもてば、右肩上がりに高まっていきます。心がけで変わってきています。」

ICT審査(セキュリティ部門)の結果が報告されました。

審査項目10項目すべてに基準を満たしている学校にICTマークの付与が決定されました。

審査結果及び改善指摘事項は、年内に各学校に文書で送ることになります。

全体の結果については、来月の校長会で示すことになります。

本日の会議には、外部委託業者である専門家の青木氏も出席しました。

日野市内の学校に、3年間にわたってセキュリティ現場指導を行っていただいています。

以下、ICT審査の結果について感想をいただきました。

「3年間で、全体的にセキュリティ意識が高まってきたことを感じます。

積極的にICT活用を図っている学校ほどよく伸びています。活用していくことで、意識が高まっているようです。

使う場面が増えるにつれ、危ない面にも気づくのだと思います。

また、従来から意識の高いと見られた学校については、その意識が下がっているといったケースは見られませんでした。

意識さえもてば、右肩上がりに高まっていきます。心がけで変わってきています。」

|  |

| ICT審査(セキュリティ部門)で、 ICTマークの付与が決定された学校は5校。 | これがマークです。 |

| |

| 授業での活用と校務での活用(検討中)の 3つが揃えば、日野市の地図が完成。 |