推進室情報 2007年

展覧会作品のポートフォリオ

百草台小学校の展覧会で、ICTを活用した新しい取組を行い、保護者の方に大変評判が良かったということで情報提供していただきました。

◆作品の制作過程を展示会場のコンピュータで示しました。

これは、展覧会作品のポートフォリオと言えます。

今まではできあがった作品のみの展示でしたが、そこに至るまでの過程が示されることで作品への理解がより深まります。

そして、今までの展示方法では見えなかった、一人一人の子どもが一生懸命に作品に取り組む様子が、手に取るように伝わってきます。

展覧会会場風景。 各学年の展示場所にはコンピュータが置かれています。

各学年の作品の制作過程を示した画面の一部より・・・

◆保護者の方から次のような感想をいただきました。

・自分自身の思いを形にしている姿をパソコンで確認できる新しい見せ方にびっくりしました。

・児童の写真やスライド等も用意してくださり、完成品だけでなくその過程などがと見られてても良かったと思います。

・制作している最中の子ども達の写真は見ていますととても楽しそうです。

・パソコンの画像は、一人一人のまじめに取り組んでいる表情が見られてとてもよかったです。

・学年のスライドも作品ができるまでの様子が分かり先生方が熱心に指導してくださりうれしく思いました。

学芸会(学習発表会)でICT

先週末と今週末は、市内の多くの小学校で学習発表会や展覧会が開かれました。

その中で、ICTを活用した新しい取組に挑戦した学校もいくつかあります。

◆日野第五小学校の学芸会では、ICTを活用した劇が非常に効果的だったということで、情報提供していただきました。

|  |

| 第6学年の劇です。いつもは児童と先生方で作成していた舞台背景となる大道具を、コンピュータ画面で作成して投影しました。 | |

| |

| 児童が中心となって、劇の紹介のプロモーションビデオまで作成しました。 | |

「ひたすらに自分と向き合ってきました」

昨日は本市の研究課題校である平山小学校で研究発表会が開催されました。

本校は、文部科学省学力向上拠点事業推進校として3年間の研究を進めてきました。

統合という大きな山を乗り越えながら、児童の学力向上に向けて、次のように授業改善に取り組んできました。

◇1年目:「授業リフレクション」共通の視点に立った教師の自己評価、相互評価により、授業を客観的に振り返る手法を確立しました。

◇2年目:「校内OJT」授業改善に向けたPDCAサイクル、若手教員のOJT等、校内の組織的運営を確立させました。

◇3年目:「シラバス」PDCAにR(リサーチ)を加え、CRT等の学力調査結果の分析を踏まえて、学習する単元の目標・内容・学習方法・評価等を児童・保護者にも提示し、学習への意欲的な取り組み・学力の定着を図りました。

シラバス・・・児童は「学び・ナビ」というファイルを持っています。

◆公開授業では、書画カメラをグループでの情報共有の手段として活用するなど、国語分科会の全学級でICTが活用されていました。

算数分科会では、研究発表の中で、「ICT教材を、図形やグラフ、学習のまとめなど、視覚的に訴えると効果的な学習を中に取り入れたこと」が報告されました。

第2学年国語「海の生きもの新聞をつくろう」

◇サンゴ礁の動画投影。児童から歓声があがりました。 ⇒ 動画を見て本単元への学習意欲が高まったところでイメージマップにつなげます。 ICT活用指導力B-1

◇イソギンチャクとクマノミのかかわりを、拡大して映した教科書で確認しながら読み取ります。 ⇒ このあと、読み取ったことをペープサートで動作化する活動に入ります。 ICT活用指導力B-3

|  |

| 第4学年国語「アップとルーズで伝えよう 4年生から発信します!新聞展覧会開催!」ICT活用指導力B-3 導入時に拡大写真を提示して興味・関心を高めています。グループで読み取ってまとめたカードを書画カメラで提示し、発表しています。 | 第5学年国語「報道スタッフへの道」 ICT活用指導力A-3 カラー写真入りのワークシート。教科書の写真をシール化して貼り付けてあります。 |

|  |

| 第6学年国語「二十歳の君たちへのメッセージ」 ICT活用指導力B-3 各自が段落の要旨を読み取って文章 マップで示し、それをグループで話し 合ってまとめました。授業の最後に 書画カメラで提示し、発表しています。 | 指導の手だての一つとして、日常的にICT機器が活用されていることをうれしく思いました。 |

◆講演していただいた日本女子大学教授の吉崎静夫先生は、「日野市はICTのメッカだから」とおっしゃって、ICTを活用した実践例も紹介してくださいました。

紹介していただいた実践は、本市の小学校の校長先生方が2年前に視察に行かれたつくば市の例でした。

外部の力を取り入れた例として、テレビ電話で博物館の植物の専門家とやり取りをした実践です。

今後は、この秋に市内全校に導入したインターネットテレビ電話の活用が期待されます。

|  |

| 吉崎先生の指導のもと、試案された「授業デザイン集」 | 発表会場では「授業リフレクション」を行っている協議会の映像が流されていました。 |

| |

| 吉崎静夫先生の講演。テーマは「活用型学力を育てる授業のデザイン」 |

研究発表会の最後に述べられた校長先生の次の言葉が印象的でした。

「本校の教師は、ひたすらに自分と向き合ってきました。3年間で200回以上もの研究授業を重ねてきました。時には自分が勝負をかけた授業に厳しい意見がぶつけられたこともありました。しかし、よい授業が展開できるようになりたいという思いで、他者からの評価を受け入れ、子どもの目線に立って、教師として成長してきました・・・・」

第五幼稚園教育委員会訪問

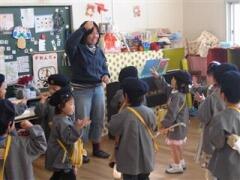

◆昨日、第五幼稚園の学校課訪問を行いました。

本園は、地域とのつながりをとても大切にしています。

農業体験指導者による栽培活動の他、ボランティアの方による朝の見守りや園外保育の見守り、絵本の読み聞かせ、行事等への参加に協力をいただいています。保育カウンセラーによる子育て相談や講演会も行っています。

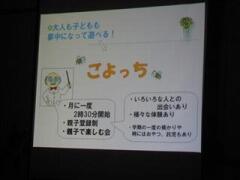

また、子どもも大人も育ちあう地域を目指して、月に一度「ごよっち」を開催し、地域の方を講師として、親子で楽しむ活動を行っています。先日は、豊かな自然に囲まれた園庭等で見つけた植物の種を使って、親子でブローチを作ったそうです。

◆保育を参観した後は、ホールで協議会を行いました。

幼稚園の先生方はプレゼンテーションに慣れています。

幼稚園での取組について、プレゼンテーションをしていただきました。

|  |

| かわいいやきいもやさんに呼び止められた教育委員長と教育長。(年少組) | 「やきたてのおいもと、やきとうもろこしはいかがですか?食べたら返してネ。また売ってあげるから・・・」 |

|  |

| お誕生会の時に年長さんがやってくれたゲームの司会をまねてみたものの、やり方がわからないなあ・・・(年少組) | 誰が外に出る?」「いつも同じ人ばかりじゃだめだよ。」・・・カプセルドッジボールのルール決め。(年長組) |

|  |

| 自分たちで決めたルールでゲーム開始・・・ トラブルの解決も含めてしっかり子どもを 見届ける先生。 | OHPに興味をもった子が続出。あらかじめ用意しておいたシートを出して見せると歓声の声。遊びたい心をくすぐります。(年長組) |

|  |

| お帰りのしたくが終わったところで一緒にジャンケンゲーム。「さようなら、明日もまたみんなで遊ぼうね。」 | 協議会開始前。とにかく明るい先生方。幼児と一緒に感動する感性や、一緒に楽しむ心をもっていらっしゃいます。 |

| |

| 協議会では、初めに園のPRをしていただきました。幼稚園の先生方は、プレゼンテーションが得意です。 |

協議会で、本園の先生がおっしゃった言葉が印象的でした。

「障害のあるなしにかかわらず、子ども一人一人はいろいろです。

それぞれの子どもたちを大切にしながら、集団の中で子どもが育つように保育の質を高めていこうと思います。

三沢中学校集中研修

昨日、三沢中学校のICT導入活用集中研修会にお邪魔しました。

三沢中学校のICT導入活用期間(メディアコーディネータの3週間派遣)は今週から始まっています。

大規模の学校ですので、先生の数も40人以上です。どうしたら効果的なICT活用ができるか・・・ということで、先週から研究主任の先生が

この研修会の企画をされてきました。

ポイントは「実際の授業をイメージすること」。分科会の会場はすべて教室(体育館)で、授業を想定して行いました。

研修会は次のような流れで行われました。

・まずは全体会で、コンピュータ室に集合。時間通り1時半ぴったりに開始されました。てきぱき行動される先生方です。

ここでは、研修会のねらいと、3時からスタディノートで研修の成果をまとめてもらうことが伝えられました。

・それぞれの分科会に参加。授業でどのように活用するか、それぞれの先生が構想を練りながら実習されていました。

・3時に再びコンピュータ室に集合。すぐに、スタディノートに授業案を書き込みます。そしてマップ上に掲示して意見交換・・・

2時間にわたる内容の濃い研修会でした。

これから3週間、メディアコーディネータにどんどんサポートを頼んで、授業でICTを活用していただきたいと思います。

|  |

| 勢揃いしたICTサポートスタッフ | ソフト活用分科会(数学) |

|  |

| デジタル教科書活用分科会(英語) | デジタル教科書活用分科会(国語) |

|  |

| スポーツミラー活用分科会(体育) | e-黒板活用分科会 |

|  |

| 書画カメラ活用分科会 | スタディノートを活用した研修のまとめ |

| |

| 授業案をマップ上に掲示・意見交換 |

日野市の取組が全国の参考に

山形市教育委員会からの依頼で、本日と明日の2日間、市内の東光寺小学校と夢が丘小学校のICT活用教育の様子を視察していただいています。

また、本日、福岡県のある市の教育委員会より問い合わせがありました。

ちょうど今、来年度の予算編成の時期です。ICT環境の予算化についての相談でした。

授業用のICT環境を優先すべきか、それとも校務の情報化(教員一人一台のコンピュータと校務支援システムの導入)を優先すべきか・・・

といった相談です。どちらも必要なICT環境で、限られた予算の中での究極の選択のようです。

一方、本日午前中、都内の区議会議員の方が、推進室にお見えになりました。

区のICT環境を整備するための参考として、推進室設立の経緯や、日野市の取組について熱心にお尋ねになりました。

ICT環境は、まだまだ全国でも最低レベルの東京都ですが、動き始めた区市が出てきました。

教育の情報化の意義を理解し、少しでも多くの自治体が、可能な限りICT環境の整備に着手し、日本のICT活用教育が推進されることを期待したいと思います。

そのために、日野市の取組が参考にされるにはうれしいことです。

第三幼稚園学校課訪問

◆本日、第三幼稚園の学校課訪問を行いました。

本園は、先月、東京都教育委員会が開催した東京都教育実践発表会で、「開かれた幼稚園づくりをめざしてー地域で育む子どもー」

というテーマで、“保護者からの評価を指導計画改善に生かす園運営、地域の教育力を生かした保育実践、私立保育園との交流活動、

保育カウンセラーによる地域の保護者の子育て支援”について発表しました。

◆幼稚園教育は、幼児の発達に即した主体的な活動としての遊びを通した総合的な指導を行います。

これが、「生きる力」の基礎となり、小学校以降の学校教育全体の基礎を培うことにつながっていきます。

本日の訪問では、幼児が友達とかかわりながら遊びをふくらませていけるように、また、葛藤を乗り越えていけるように、教師がしっかりと子ども達を見つめ、必要に応じてさりげなく援助を行うなどの工夫が見られました。

|  |

| 4歳児うさぎ組。参観者の参事は、子ども達に大歓迎を受けました。すぐに遊びの仲間入り・・・ | 妖精ごっこで魔法をかけられ、お姫様になった担任。そのまま、回転すしのお店にお客さんとして参加。一人何役もこなします。 |

|  |

| ごっこ遊びの合間に、手作り楽器遊び。同じ楽器の音を合わせます。 | 5歳児のらいおん組。ダンボールで作った忍者屋敷と海賊船。別々の遊びだったものが、電話を作って交流を始め、合同の遊びとなりました。 |

|  |

| 誰をねらうか、きわどい判断。先生も一緒に遊びながらルールを考えさせます。 | 砂場でトラブル発生。大事なトンネルが壊されている・・・どうしたらいいか、解決策を考えています。 |

|  |

| 春にきれいな花が咲きますように・・・願いを込めて、チューリップ、スイセン、クロッカスの球根を植えました。 | 「ここは夏場、子ども達の憩いの場なんです。ザリガニつりにおままごと。庶務課業務サポート係の方と用務主事さんのおかげでウッドデッキも新しくなりました。」と井上園長先生。 |

| |

| 協議会は、映像を見ながら保育を振り返りました。 |

第三幼稚園は、日野第一小学校のすぐ隣にあります。

小学校の各学年とそれぞれに交流を行っています。

今後は幼・小連携教育の立場で、さらに深い連携を図りたいという幼稚園の先生の声を聞かせていただきました。

「七生中のICTの向上に尽くしてくださってありがとう」

明日から三沢中学校で3週間のICT導入活用期間が始まります。

市内8校の中学校のうち、すでに5校が終了しました。

メディアコーディネータを派遣しているのは、日野一中と大坂上中と合わせて3校になります。

以下、先週まで3週間、七生中学校に行っていたメディアコーディネータの感想です。

◇私が最初に一番力を入れたことは、授業前の環境整備です。

新しく導入された機器はどんな種類があるのか、どんな使い方ができるのか、そして機器が学校のどこにあり、どんな管理をしていく

のが七生中の先生方にとってよいのか、自分なりに考え整備しました。

最初は、「機器はいったいどこにあるの?」という質問が、「ナンバー○のセットを今日授業で使いたいから借りますね」

というものに変わっていきました。

テプラ(シール製造機)で各セットすべてにナンバー付けをしたり、どのアダプタかを明確にしたり、いらないもの(説明書やコードなど)

をまとめて片付けるなどした結果、多くの先生方に使っていただけるようになりました。

◇先生方はICT機器の使い方を知ると、どんどんご自身で使いこなしていかれました。

特に、体育の先生は、マット運動や、跳び箱運動の授業で日野市では新しい「スポーツミラー」の実践をされました。

これまでも市内の他校では、ビデオカメラとPCをつなぎ、生徒の映像を遅延させて振り返りに活用していたのですが、七生中では、

さらにスポーツミラー独自の機能を上手に活用し、9分割の静止画像に加工されていました。

これにより、生徒一人一人に根拠をもって説得力ある指導をされていたのが印象的でした。

「マット運動や跳び箱運動では特に効果があるね。生徒のためになるよ」とおっしゃっていました。

◇道徳の授業では先生方が書画カメラを上手に活用されていました。

3学年は全クラスで道徳の時間に、生徒が調査した「良い記事」「悪い記事」を全体で発表するという授業を行いました。

前日に全員分の記事やコメントを書画カメラのスキャナ機能でPCに保存しておきました。

当日のことを考え、順番に画像を保存しました。

当日の発表会はスムーズに行われ、準備のための余計な時間を省き、発表内容に時間をかけることが可能になりました。

書画カメラは本来、その場で生徒や教師のプリント等を投影させることに適していますが、事前準備にも効果的だと思いました。

◇授業はもちろん、校務分掌の文書作成や、学級だより作成など、ICTを使う場面はいくらでもあります。

多くの先生方が私を頼って「教えて下さい」と声をかけて下さるようになりました。

最終日が近づくにつれて、先生方から「もう終わりなの?」「また教えに来てくださいね」と声をかけていただきました。

また、派遣最終日には、校長先生から「七生中のICTの向上に尽くしてくださってありがとう」と言われ、とてもうれしく思いました。

自分自身が一番勉強させていただいたのですが、少しでもお役に立てたなら良かったな、とほっとしました。

メディアコーディネータが授業支援している様子を、七生中の先生が撮影してくださいました。

秋真っ盛り

|  |

| 夕日を浴びた市役所前の桜並木。 はらはらと落ち葉が舞い散っています。 | 16時半過ぎの西の空。つかの間の空のキャンパス。あっという間に暗くなります。 |

ただ今、日野は秋真っ盛り。

今週の金曜日から2日間(23日、24日)、昨年から晩秋の高幡不動で始まった「たかはたもみじ灯路」が始まります。

市民評価の結果から

平成19年度行政評価システムの市民評価の結果が、「広報ひの」で公表されました。

(*市民評価については、この推進室長だよりで9月4日、10月10日にも発信しております)

市民評価の意見として、良い評価を受けた事業、厳しい評価受けた事業の一部が掲載されています。

平成18年度に実施した70の事業について、夏から秋にかけて市民評価委員の方が生活者の視点で評価した結果です。

良い評価を受けた事業としては、次の事業が以下のように紹介されています。

◎情報セキュリティ事業

外部評価も高いことから、客観的に見ても評価できる。しかし、情報漏えいは予想外のことから発生することがあるため、

油断することなく繰り返し見直しを行う。

◎小学校ICT教育環境整備事業

問題解決能力とコミュニケーション能力を高めるため進めていかなければならない。研修等で教員のレベルアップを図る。

市民評価については、事前に説明する場を充分に設ける必要があると痛感しました。

ICT活用教育については、今回、特別に、ヒアリング後に改めて勉強会の場を設けていただいたことはありがたいことでした。

情報システム課が中心となって市の情報セキュリティの高さを保っていること、そして、教育委員会が重点に置いて進めているICT活用教育の環境整備の重要性については理解をいただいてうれしく思います。

さらに、教員のICT活用指導力を高めるための研修やメディアコーディネータ制度が成果をあげるよう、また、リーダーシップを発揮してがんばっている管理職や日々努力している教員のがんばりが伝わり、市民の方に理解してもらえるよう、推進室はこれからも学校を支えていきたいと考えています。