2008年10月の記事一覧

地域の核となる学校

本日午後、平山小学校の学校運営協議会、委員任命式が行われました。

教育委員会から17名の方に辞令をお渡ししました。

◆平山小学校の学校運営協議会については、まず、平成17年4月の平山小学校、平山台小学校統合協議会の報告書において提示されました。

平成17年度の教育センターの調査研究「平山小学校コミュニティーネット」を経て、平成19年度に、平山小学校に地域運営学校

準備委員会が設置されて、本校の今後の在り方について鋭意検討がなされました。

これを受けて、平成20年8月に、学校運営協議会(コミュニティスクール)の指定を教育委員会として行ったものです。

◆学校運営協議会は、地域が学校運営に参画するという新しく画期的な制度です。

平山小学校は、日野市の学校運営協議会の第一号となりました。

次のような権限と役割をもっていることが、これまでの学校運営連絡協議会とは大きく異なっているところです。

・教育課程の編成等の学校運営に関する校長の基本的な方針を承認すること

・学校運営に関する事項について教育委員会または学校に意見を申し出ることができること

・教職員の採用その他の任用について任命権者に対して意見を申し出ることができること

以下、田口直委員長の挨拶の一部です。

「皆様には、学校統合を円滑に進めるという大きな課題とあわせて、学校運営協議会の設置に向けて、いろいろとご尽力をいただいたことに改めて感謝申し上げます。平山小学校は、これまで、開かれた学校づくりを目指して地域の方や保護者の大きな協力を得ながら、教育活動を進めてきました。また、文部科学省の指定を受けた学力向上事業や特別支援教育などにも積極的に取り組んできました。今後は、このような実績の上に立って、地域の学校としてどのような学校を目指すか、地域の子どもたちをどのように伸ばしていくのか、委員の皆様方と学校との間で大いに協議していただき、日野市をリードする活力ある学校を作っていっていただきたいと考えております。教育委員会としても全面的にバックアップしてまいります。委員の皆様には、お忙しいところ恐縮ですが、かしこまった形ではなく、ふだん着で、地域の核となる平山小学校の発展、子供たちの健やかな成長のために、お力をいただくことをお願い申し上げます。」

教育委員会から17名の方に辞令をお渡ししました。

◆平山小学校の学校運営協議会については、まず、平成17年4月の平山小学校、平山台小学校統合協議会の報告書において提示されました。

平成17年度の教育センターの調査研究「平山小学校コミュニティーネット」を経て、平成19年度に、平山小学校に地域運営学校

準備委員会が設置されて、本校の今後の在り方について鋭意検討がなされました。

これを受けて、平成20年8月に、学校運営協議会(コミュニティスクール)の指定を教育委員会として行ったものです。

◆学校運営協議会は、地域が学校運営に参画するという新しく画期的な制度です。

平山小学校は、日野市の学校運営協議会の第一号となりました。

次のような権限と役割をもっていることが、これまでの学校運営連絡協議会とは大きく異なっているところです。

・教育課程の編成等の学校運営に関する校長の基本的な方針を承認すること

・学校運営に関する事項について教育委員会または学校に意見を申し出ることができること

・教職員の採用その他の任用について任命権者に対して意見を申し出ることができること

以下、田口直委員長の挨拶の一部です。

「皆様には、学校統合を円滑に進めるという大きな課題とあわせて、学校運営協議会の設置に向けて、いろいろとご尽力をいただいたことに改めて感謝申し上げます。平山小学校は、これまで、開かれた学校づくりを目指して地域の方や保護者の大きな協力を得ながら、教育活動を進めてきました。また、文部科学省の指定を受けた学力向上事業や特別支援教育などにも積極的に取り組んできました。今後は、このような実績の上に立って、地域の学校としてどのような学校を目指すか、地域の子どもたちをどのように伸ばしていくのか、委員の皆様方と学校との間で大いに協議していただき、日野市をリードする活力ある学校を作っていっていただきたいと考えております。教育委員会としても全面的にバックアップしてまいります。委員の皆様には、お忙しいところ恐縮ですが、かしこまった形ではなく、ふだん着で、地域の核となる平山小学校の発展、子供たちの健やかな成長のために、お力をいただくことをお願い申し上げます。」

三沢中学校教育委員会訪問

三沢中学校の教育委員会訪問を実施しました。

22学級で生徒数は800人を超え、都内でもトップを競う大規模校です。

廊下ですれ違った生徒達は、皆、気持ちいい挨拶をしてくれます。

大変活気のある学校です。

整然と並べられた靴箱。

「校務の情報化に向けて着々と進んできました。校務支援システムの活用率100%です。」と、尾形校長先生。4つの授業で、ICTが活用されていました。

★今後もすべての教科で積極的に活用されるように、協議会では「市内の中学校のICTを活用した授業実践事例」を紹介させていただきました。

22学級で生徒数は800人を超え、都内でもトップを競う大規模校です。

廊下ですれ違った生徒達は、皆、気持ちいい挨拶をしてくれます。

大変活気のある学校です。

整然と並べられた靴箱。

「校務の情報化に向けて着々と進んできました。校務支援システムの活用率100%です。」と、尾形校長先生。4つの授業で、ICTが活用されていました。

|  |

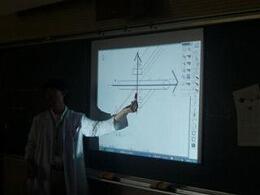

| 第2学年理科「電流の利用」 ICT活用指導力B-3 生徒のプリントを拡大して実験結果を 共有したり、理科ねっとわーくを使って フレミングの法則を分かりやすく 提示したりしています。 | 第2学年家庭科「食生活を自分の手で」 ICT活用指導力B-4 調理実習のようすをスライドショーで 振り返り、学習のポイントを 提示しています。 |

|  |

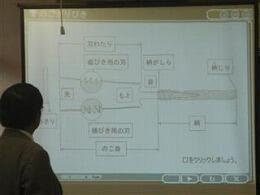

| 第1学年技術科「部品の加工」 ICT活用指導力B-2 実習中に、安全に配慮するための 注意事項や、のこぎりの特徴について 提示しています。 | 第3学年技術科「情報基礎分野」 ICT活用指導力C-3 プレゼンテーションソフトの活用について 学び、実際に修学旅行のプレゼンテーションデータを作成しています。 |

★今後もすべての教科で積極的に活用されるように、協議会では「市内の中学校のICTを活用した授業実践事例」を紹介させていただきました。

新学習指導要領で示された学校における教育の情報化を進めるために

午前中、文部科学省の「教育の情報化に関する手引」の作成検討委員会に出席しました。

この手引は、平成2年の「情報教育に関する手引」、平成14年の「新・情報教育に関する手引」に続くものです。

新学習指導要領では、学校における教育の情報化について一層の充実が図られており、これを円滑かつ確実な実施できるよう、来年度の新学習指導要領の移行措置開始までに完成させるという急ピッチの日程で作成される予定です。

学校における情報化の推進体制については、日野市がこの3年間に取り組んできたことが、これから取り組もうとしている自治体の参考になれそうです。

子ども達に、教科で身につける力と情報活用能力をつけるために、日野市が現在進めている「各教科等におけるICT活用」を引き続き充実させていかなければならないことを痛感しました。あわせて、各学校で進めている情報安全教育についても、確実に実施していく必要性を感じました。

★文部科学省Webサイト 「教育の情報化に関する手引」作成検討会

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/index.htm#meibo

この手引は、平成2年の「情報教育に関する手引」、平成14年の「新・情報教育に関する手引」に続くものです。

新学習指導要領では、学校における教育の情報化について一層の充実が図られており、これを円滑かつ確実な実施できるよう、来年度の新学習指導要領の移行措置開始までに完成させるという急ピッチの日程で作成される予定です。

学校における情報化の推進体制については、日野市がこの3年間に取り組んできたことが、これから取り組もうとしている自治体の参考になれそうです。

子ども達に、教科で身につける力と情報活用能力をつけるために、日野市が現在進めている「各教科等におけるICT活用」を引き続き充実させていかなければならないことを痛感しました。あわせて、各学校で進めている情報安全教育についても、確実に実施していく必要性を感じました。

★文部科学省Webサイト 「教育の情報化に関する手引」作成検討会

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/index.htm#meibo

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について

日野市では、これまでも、子どもをネット上のトラブルから守るために、教育広報

「ひのっ子きょういく」や保護者向けの講演会、PTA研修会等で、

呼びかけをしてきたところです。

先日、東京都教育委員会からも、アピール文が出されました。

推進室では、その内容をわかりやすくして、保護者向けと子ども向けのお知らせを作成しました。

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について(東京都教育委員会)

子どもの携帯電話利用についてのアピール(PDF)

児童・生徒向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

保護者向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

「ひのっ子きょういく」や保護者向けの講演会、PTA研修会等で、

呼びかけをしてきたところです。

先日、東京都教育委員会からも、アピール文が出されました。

推進室では、その内容をわかりやすくして、保護者向けと子ども向けのお知らせを作成しました。

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について(東京都教育委員会)

子どもの携帯電話利用についてのアピール(PDF)

児童・生徒向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

保護者向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

2月19日の本発表に向けて

★調査研究の中間報告は、どれも迫力、説得力のあるものでした。

日野市のプレゼンテーションの質は相当高いのではないか・・・という話題になりました。

中間発表会には、馬場市長、田口教員委員長をはじめ、多くの方が集まって下さいました。

★加島教育長が、4つの調査研究についてそれぞれ講評されました。

・日野教育の「底力」を感じました。OB(センター所員)の方の力を感じました。

・教員に求められる資質・能力は指導力と調整力だと思いますが、教員のアンケート結果からも

そう感じました。実践研究を進めるためには、自己研修、自主研修が重要ですが、

それをどう推進していくかです。

・日野市が取ってきたICTの推進体制が全国から注目されています。基盤整備が終わり、

次はそれを指導でどう活用するかです。今進めている実践研究を生かし、今後は各教員の

工夫に任せて活用するだけではなく、ひのっ子の学力とICTを関連づけ、体系的に、

ICTをどの単元でどう使ったらいいのかを示していく必要があると考えます。

・全教科を担当している小学校の教員が理科を教えるために、そのバックアップ体制が必要です。

その一つとして、中学校の理科の教員との連携も有効ではないでしょうか。

全研修体系の中で、理科をどう位置づけるかも今後検討していく必要があります。

・日野市は教材の宝庫です。

毎年発行される貴重な郷土教育の資料集に加えて、これらの資料をデータ化する構想が

実現すると、教育センターが情報センターとしての役割を果たすことになります。

教育センター調査研究事業発表会は、平成21年2月19日(木)に実施されます。

日野市のプレゼンテーションの質は相当高いのではないか・・・という話題になりました。

中間発表会には、馬場市長、田口教員委員長をはじめ、多くの方が集まって下さいました。

| ★来賓の亀井浩明先生(教育センター運営審議会委員長 帝京大学名誉教授)から、コメントをいただきました。 「本日の中間発表会は、知的好奇心が刺激されました。 実践されている渦中の人の発言には迫力があります。 実践を踏まえて理論を構築していく・・・これこそが実践研究です。 情報化時代です。実践情報を相互に交換し合い、発展されることを願っています。」 |

★加島教育長が、4つの調査研究についてそれぞれ講評されました。

・日野教育の「底力」を感じました。OB(センター所員)の方の力を感じました。

・教員に求められる資質・能力は指導力と調整力だと思いますが、教員のアンケート結果からも

そう感じました。実践研究を進めるためには、自己研修、自主研修が重要ですが、

それをどう推進していくかです。

・日野市が取ってきたICTの推進体制が全国から注目されています。基盤整備が終わり、

次はそれを指導でどう活用するかです。今進めている実践研究を生かし、今後は各教員の

工夫に任せて活用するだけではなく、ひのっ子の学力とICTを関連づけ、体系的に、

ICTをどの単元でどう使ったらいいのかを示していく必要があると考えます。

・全教科を担当している小学校の教員が理科を教えるために、そのバックアップ体制が必要です。

その一つとして、中学校の理科の教員との連携も有効ではないでしょうか。

全研修体系の中で、理科をどう位置づけるかも今後検討していく必要があります。

・日野市は教材の宝庫です。

毎年発行される貴重な郷土教育の資料集に加えて、これらの資料をデータ化する構想が

実現すると、教育センターが情報センターとしての役割を果たすことになります。

教育センター調査研究事業発表会は、平成21年2月19日(木)に実施されます。