教育センター最近の活動

理科実技研修会【基礎】【実践】

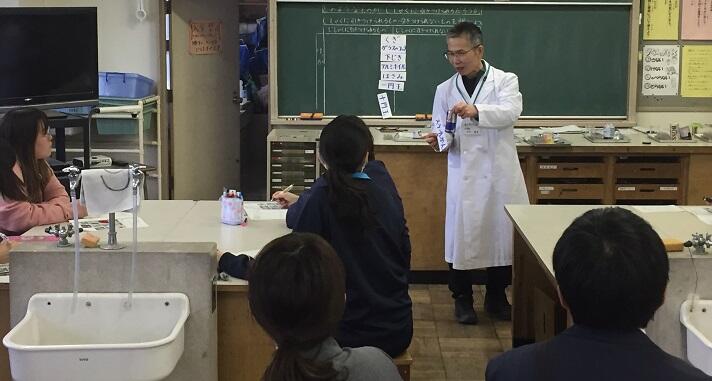

8月20日(火)、日野第四小学校理科室において夏季教員研修課題別研修会の理科実技研修【実践】と【基礎】が行われました。午前の【実践】は理科ワークショップを兼ねた研修会として、午後の【基礎】は若手教員育成研修(1年次)小学校課題別研修を兼ねた研修会として実施されました。講師は理科ワークショップ指導講師でもある市内小学校の先生が担当しました。

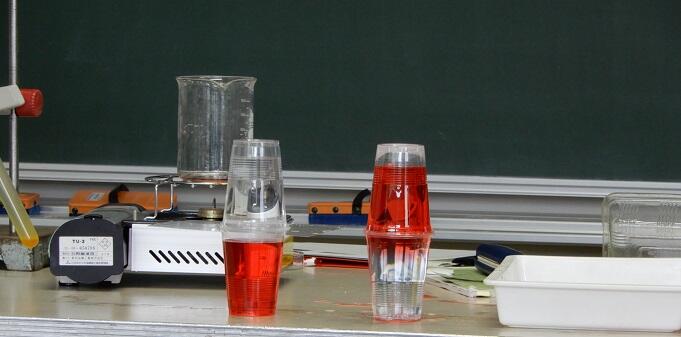

午前の内容は、「観察・実験の進め方や器具の扱い方について」で、最初に、「物の温まり方」における実験では、児童の興味・関心を高める工夫についての説明があり、その後、問題解決的な学習について順序だてた説明がありました。後半の「メダカの育ち方」では動画を交えた具体的な説明があり、「水溶液の性質」ではペットボトルに水と二酸化炭素を入れ、それを振った時の変化を見るなど体験的場面の多い研修となっていました。

<理科実技研修【基礎】(13:30~16:30)>

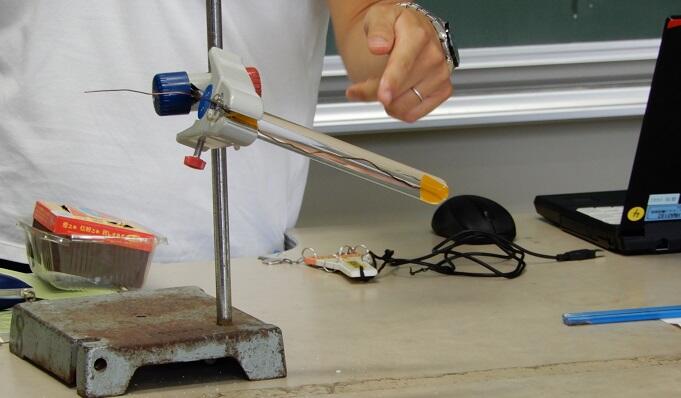

午後の研修内容は「小学校の理科における基礎的・基本的な観察・実験の進め方や器具の使い方について」で、マッチ・アルコールランプ・カセットコンロの使い方、顕微鏡の使い方、乾電池の直列、並列つなぎ、水溶液の調製などについて、実際に操作を行い、実験技能の向上を目指しました。

理科実技研修

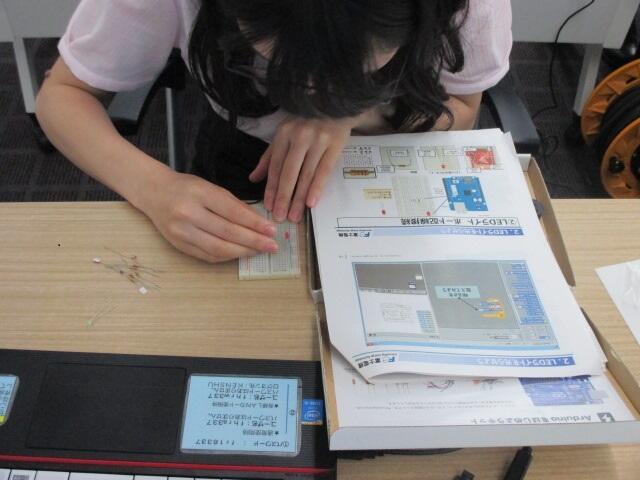

8月1日(木)富士電機において、夏季教員課題別研修会の理科実技研修が行われました。主な内容は、市販されている汎用のシングルボードマイコンを使い、LEDや光センサー、圧電スピーカーなどをコントロールするといったものです。講師は富士電機の方で、個別に分かりやすく教えていただきました。

研修会の最後には、これからプログラミング学習を進めていく上で、どのような課題があるのか意見交換を行いました。

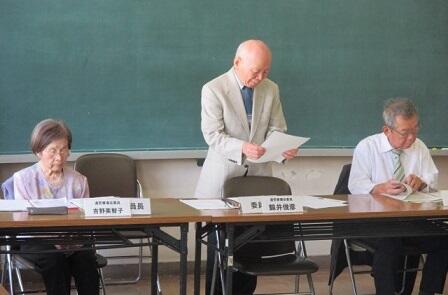

令和元年度第1回日野市立教育センター運営審議会

今年度、第1回目の審議会が6月25日(火)に教育センターの会議室で行われました。

教育センターには、運営について必要な事項を審議するために、学識経験者など8人で構成された運営審議会が設けられています。審議会では、最初に、今年度の運営方針について所長から説明があり、次に各部の事業概要について担当所員から説明がありました。その後、審議及び提言があり、閉会となりました。運営審議会で話し合われた審議結果及び提言を受け、今年度のセンター事業を進めて参ります。

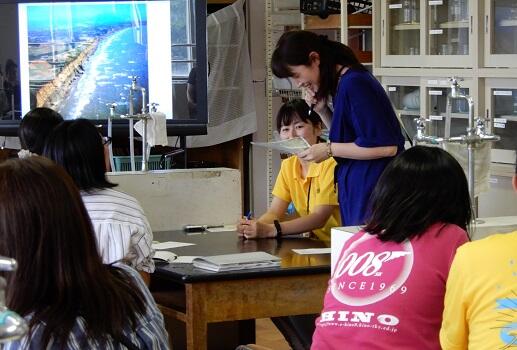

第69回理科ワークショップ

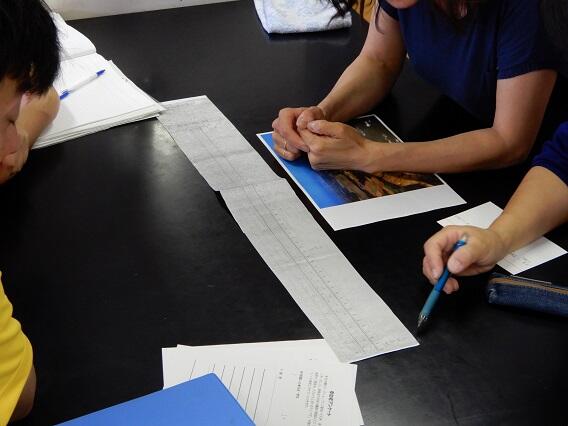

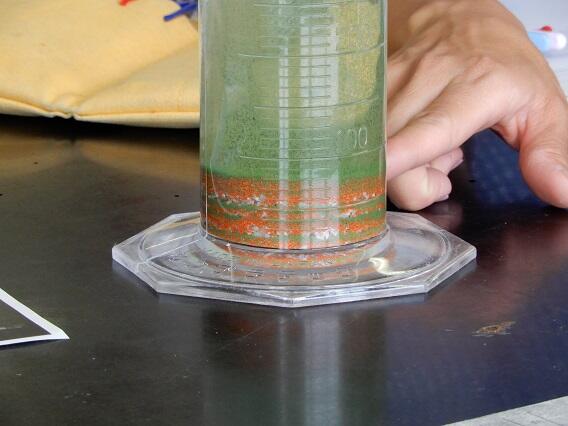

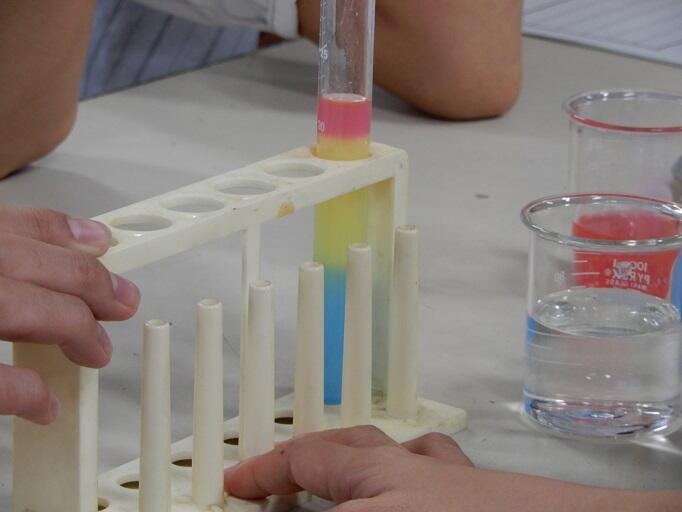

6月14日(金)に日野第八小学校の理科室において、今年度2回目(通算69回目)の理科ワークショップが行われました。内容は第6学年「土地のつくりと変化」の単元における指導法について、講師は日野第八小学校の先生が担当しました。参加者は市内小学校の先生で、今回は25名の参加がありました。

最初に理科室における約束事の徹底について、次に理科授業における指導者のスタンス、そして、単元「土地のつくりと変化」の導入の工夫について講師の先生から説明がありました。その後、参加者は実際に模擬地層を作る実験を行いました。

第68回理科ワークショップ

4月26日(金)午後3時30分より、教育センターの理科室において、今年度最初の理科ワークショップ(通算第68回)が行われました。内容は「メダカの育ち」(第5学年)の単元における指導法について、講師は教育センターの所員で理科教育コーディネーターが担当しました。参加者は市内小学校の先生で、9名の参加がありました。

①メダカの飼育についての説明

・水草の働き ・低床(ていしょう)の働き ・飼育水について

②メダカの採卵と観察の実習

産卵床に産み付けられた卵を採取

卵は水、水草とともにジッパー付きのビニル袋に入れる

③双眼実体顕微鏡による卵の観察

観察はビニル袋のまま観察する

④産卵床の作成

身近で売られている簡単な材料(ナイロンたわしと防音マット)で作る

研修会後のアンケートには、卵の扱い方や飼育のコツなどを体験的に学べ、また、実際の実験観察に役立つ道具の作成や知識を得ることができ、有意義であったという記述が多くありました。次回の理科ワークショップは5月下旬に旭が丘小学校で行われる予定です。

避難訓練が行われました

3月6日(水)教育センターでは地震発生時の対応と火災発生における避難方法を確認するため、避難訓練が行われました。

校庭の状態が良くないため、今回の避難先は体育館となりました。参加者は、教育センター関係者のほか郷土資料館、公民館分室、夢小学童クラブの方で、避難訓練の時間に建物内にいた多くの方が参加され、それぞれ安全な避難経路を使い避難しました。迅速で、落ち着いた行動がとれた訓練となりました。

第67回理科ワークショップ

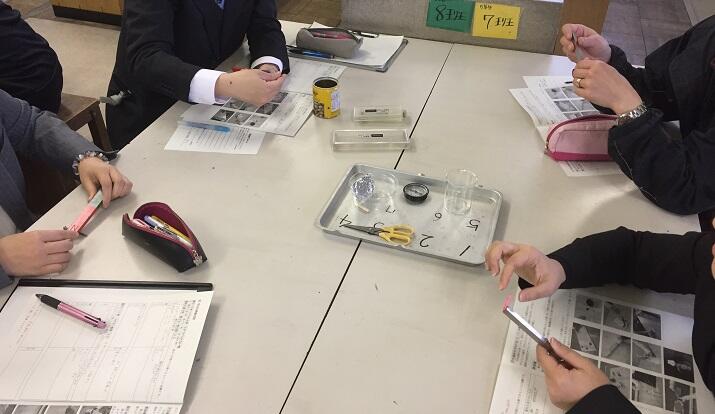

3月4日(月)に南平小学校の理科室において、今年度8回目の理科ワークショップが行われました。内容は第3学年の単元「じしゃくのふしぎをしらべよう」の指導法について、講師は南平小学校の先生が担当しました。参加者は市内小学校の先生で、21名の参加がありました。

指導のポイントとして、〇共通体験をする時間を確保する 〇「豆電球にあかりをつけよう」とのつながり 〇児童自ら、電気を通す物と磁石に引きつけられる物を比較し、気づくように 〇物の素材と性質を関連づけて思考する 〇日常生活との関連を図る が挙げられ詳しい説明がありました。その後、実験を行いました。

①電気を通す物・通さないものについての実験

(今回は実験結果の確認を行う)

②磁石につく物・つかない物を調べる実験

最初の実験で使った物と同じ物を使い、磁石につくかどうかについて予想してから実験を行う。

実験後、関連した知識として、*方位磁針の方向が逆になっている場合の修正法 *着磁機について *磁石を使ったもの作り についての講義があり、研修は終了しました。

第2回運営審議会

2月25日(月)に今年度2回目の「日野市立教育センター運営審議会」が行われました。運営審議会は教育センターの運営について必要な事項を審議するために設けられており、毎年2回実施されます。

最初に、教育センター所長より今年度の事業運営についての報告があり、次に調査研究部、研修部、相談部から各事業・運営について担当する所員から報告がありました。

その後、審議が行われ、委員の方より各事業に対する運営の評価やこれからの事業のあり方について多くの提言を受けました。これをもとに次年度のセンター事業を進めて参ります。

平成30年度 日野市立教育センター 活動報告・調査研究発表会

2月18日(月)、教育センター講堂において、平成30年度の教育センター事業の活動報告と調査研究の発表を行いました。

最初に教職員研修係から、次に適応指導教室「わかば教室」、そして登校支援コーディネーターから活動報告を行いました。休憩後、理科教育推進研究委員会、郷土教育推進研究委員会からの調査研究の発表を行いました。

理科教育推進研究委員会では 研究主題を「ひのっ子が主体となる理科教育」として研究を行い、自然や事物とのかかわりの中で自ら考えようとする子供を育てるため、教員の指導力向上と魅力ある理科教育を目指し、理科授業の改善、研修の充実、日野の自然についての教材化について研究結果を発表しました。

郷土教育推進研究委員会では 研究主題を「郷土意識を育む指導の在り方 ~七生地域を中心とする地域素材の教材化を通して~」とし、研究内容は①郷土教材の編集 ②郷土教材を活用した授業づくり ③七生地域教材化のためのフィールドワーク研修で、作成された七生地域の児童向け資料「歩こう 調べよう ふるさと七生」の編集と活用方法についても実践的な研究発表を行いました。

第66回理科ワークショップ

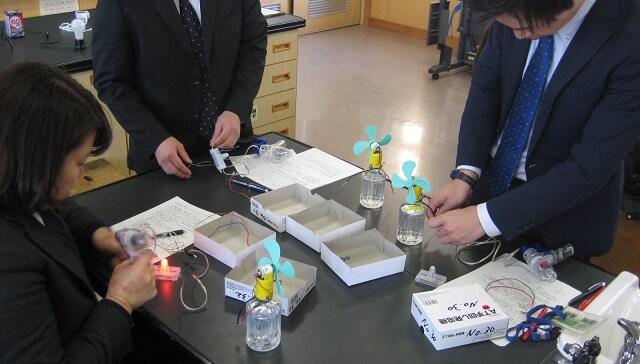

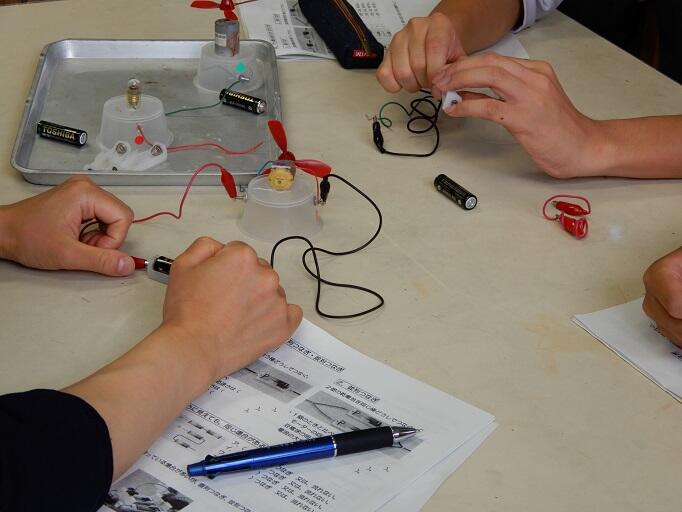

1月29日(火)に平山小学校の理科室において、今年度7回目の理科ワークショップが行われました。内容は第6学年「電気の利用」の単元における指導法について、講師は平山小学校の先生が担当しました。参加者は市内小学校の先生で、今回は14名の参加がありました。

最初に学習指導要領の理科の目標、問題解決の進め方、単元「電気の利用」における指導のポイントについて説明がありました。

指導のポイントでは、3つの項目にまとめ

(1)系統性を意識した指導 (2)学習内容と日常生活とのつながりを意識した指導 (3)感覚から数値化し、客観性のあるデータをとる指導

それぞれについて詳しい説明がありました。説明の後、実技研修に移りました。

実技1 手回し発電機で電気をつくりだす・コンデンサーに電気を蓄える

①手回し発電機で電気をつくり、豆電球、LED、モーター、電子メロディ等を接続してみる

②コンデンサーに電気を蓄え、豆電球やLEDを接続してみる

実技2 豆電球と発光ダイオード(LED)の比較

①豆電球とLEDに流れる電流の大きさを比較する

②豆電球とLEDの点灯前と点灯中の温度を放射温度計で計測する

※実験結果の整理の仕方では、グラフ用紙にシールを貼るなどの工夫が紹介されました。

参加者は実験に必要な道具を自ら考えながら準備し、工夫しながら実験を行いました。

研修会後のアンケートには、「結果の整理の仕方で、視覚的にわかりやすくしたり、他の班と結果を共有し比較することが有効であると感じた」など、有意義であったという記述が多くありました。次回の理科ワークショップは2月中に市内小学校で行われる予定です。