教育センター最近の活動

第65回理科ワークショップ

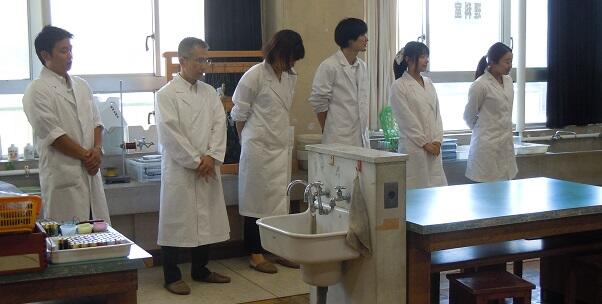

10月30日(火)に日野第八小学校の理科室において、今年度6回目の理科ワークショップが行われました。内容は第4学年「ものの温まり方」の単元における指導法について、講師は日野第八小学校の先生が担当しました。参加者は市内小学校の先生で、31名の参加がありました。

最初に、新学習指導要領と学習の流れについて、次に、指導のポイントについて説明がありました。今回の研修では「見えないものを見える化」することを中心課題としました。

*ものの温まり方を見える化する工夫

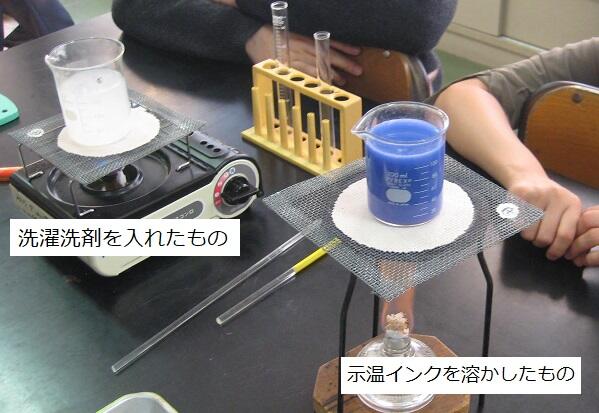

普段、生活で使用しているものを工夫して使い、見えない熱の伝わりを方を見えるようにすることを考えました。

*こすると消えるインク *おしゃれ着を洗う洗剤 など

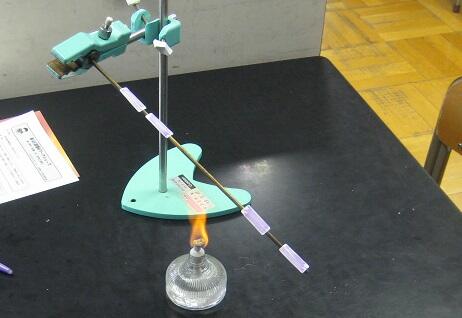

(金属)こすると消えるインクをテープに塗り、そのテープを金属の棒に貼る

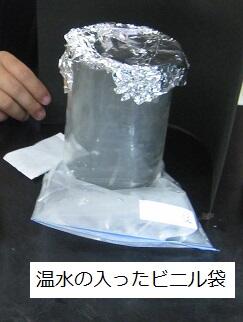

(空気)線香の煙を 入れたビーカーの下に温水を入れたビニル袋を置く

避難訓練が行われました

昨日の台風の影響で,校庭が使用できませんでしたので、避難先は体育館になりました。参加者は教育センター関係者のほか郷土資料館、公民館分室、夢小学童クラブの方で、それぞれが安全な避難経路を使い避難しました。迅速で、落ち着いた行動がとれた訓練となりました。

理科実技研修①②

<理科実技研修①(9:00~12:00)>

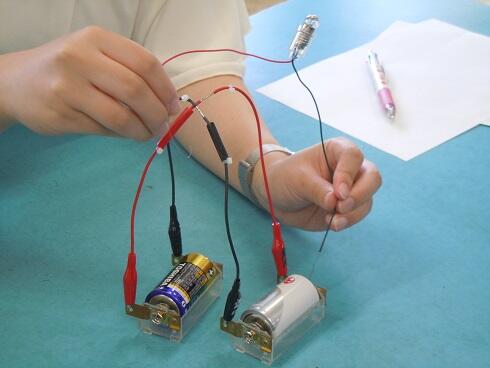

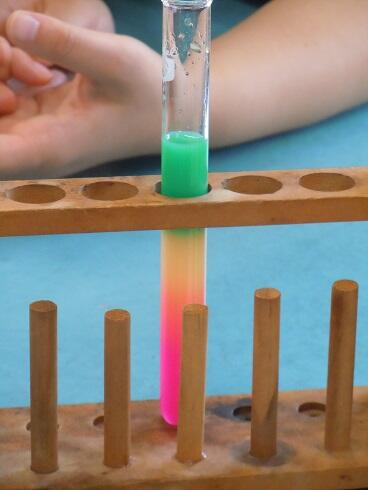

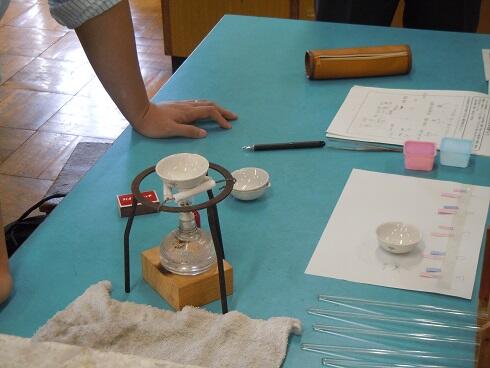

午前の内容は「小学校の理科における基礎的・基本的な観察・実験の進め方や器具の使い方について」で、マッチ・アルコールランプ・カセットコンロの使い方、顕微鏡の使い方、水溶液の調製、乾電池の直列、並列つなぎなどについて、実際に操作を行い、実験技能の向上を目指しました。

<理科実技研修②(13:30~16:30)>

午後の研修では、最初、骨のつながり方を調べる教材作りで、手袋とストローで手の骨格模型を作りました。次に水溶液の性質では、5種類の正体不明な水溶液を色々な実験や観察を行うことでその名前を特定しました。結果は全グループが水溶液の特定に成功しました。最後に電磁石を作り、その強さを調べる実験を行い、研修会を終了しました。

【昆虫スキルアップ研修】

8月9日(木)東京都立多摩動物公園にて、【昆虫スキルアップ研修】が午後に行われました。ただ、

郷土教育夏季研修会「七生地区フィールドワーク」

7月25日(水)「七生地区フィールドワーク」が講師の先生を含め、参加者26名で行われました。今回は、昨年に続き七生地区に視点を当て、高幡不動尊~旧七生村役場~八坂神社~壽徳寺~南平小学校を歩きました。旧道を辿りながら講師の方から説明をお聞きし、かつての南平の姿に思いを馳せました。給水と休憩を適宜行って、全員暑さに負けることなく無事に南平小学校に到着しました。

理科実技研修③

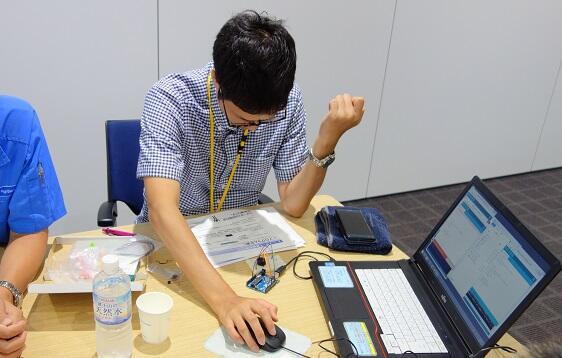

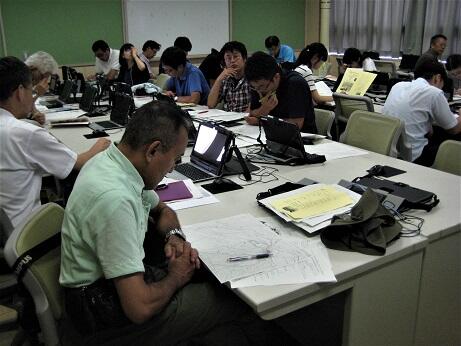

7月30日(月)富士電機において、夏季教員課題別研修会の理科実技研修③が行われました。主な内容はワンボードマイコンを使い、LEDや光センサー、圧電スピーカーなどをコントロールするプログラムの実習です。講師は富士電機の方で、個別に分かりやすく教えていただきました。

使用したプログラム言語はC言語で、普段はあまり使わないものですが、分かりやすいマニュアルと講師の方の丁寧な説明で少しずつ理解を深めることができました。

研修会の最後には、これからプログラミング学習を進めていく上で、どのような課題があるのか意見交換を行いました。

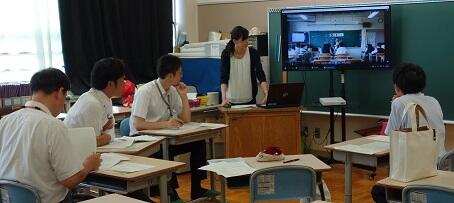

若手教員育成研修2年次・3年次

午前は2年次の若手教員が対象で、全体で説明があった後、グループに分かれ授業リフレクションを行いました。若手教員は自分の授業実践を映像で紹介しながら課題となる点を説明し、グループ協議を通して、その改善点を話し合いました。また、教育センター所員はグループに参加し、指導・助言を行いました。最後に再び全体会を行い、グループごとの報告があり終了しました。

平成30年度第1回運営審議会

日野市立教育センター運営審議会が平成30年5月23日(水)に行われました。

運営審議会の様子

教育センターには、運営について必要な事項を審議するために運営審議会(学識経験者など8人で構成)が設けられ、毎年2回実施されます。第1回目の審議会では、最初に委員長、副委員長が選出され、今年度の運営方針について所長より、各部の事業概要等について担当所員から説明がありました。

その後、審議及び提言があり、閉会となりました。運営審議会で話し合われた審議結果及び提言を受け、今年度のセンター事業を進めて参ります。

若手教員育成研修(1年次)

5月10日(木)教育センター講堂において、第2回若手教員育成研修(1年次)が行われました。約2時間半の時間で、第2次日野市学校基本構想について、学級経営の在り方、授業におけるICTの活用、メンタルヘルスなど様々な講義や演習が行われました。緊張感の漂う中、受講生は真剣な表情で研修に臨んでいました。

下の写真は講義「メンタルヘルス」の一場面です。

第60回理科ワークショップ

4月27日(金)に教育センターの理科室において、今年度最初の理科ワークショップ(通算第60回)が行われました。内容は「メダカの誕生」(第5学年)の単元における指導法について、講師は教育センター所員の理科教育コーディネーターが担当しました。参加者は市内小学校の先生で、ほぼ全校からの参加がありました。

最初に、単元の目標と内容、新学習指導要領における扱いについての説明があり、その後、講義と実習を以下のように行いました。

①メダ カの飼育水槽についての説明

②メダカの採卵

③双眼実体顕微鏡による卵の観察

④産卵床の作成

②では、水槽に浮いている産卵床からメダカの卵を実際に採りました。小さくても意外と丈夫にできていることを体感しました。

④では、簡単な材料を使い、産卵床を作成しました。メダカの飼育水槽に浮かしておけば、水温にもよりますが、やがてメダカの産卵が期待できます。

研修会後のアンケートには参加された先生から、実際の実験観察に役立つ道具の作成や知識を得ることができ、有意義であったという記述が多くありました。次回の理科ワークショップは5月中に市内小学校で行われる予定です。