ひのいち日誌

はじめよう!おうちでアート10【アートなぬりえ】

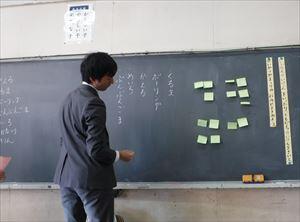

今週は、2年生の登校可能日で色鉛筆で好きなものを描く活動を行いました。

そこで「絵を描くのもいいけれど、塗り絵も楽しいね。」という話になりました。

今、インターネット上では美術館やアーティストが無料で塗り絵を提供しています。

いくつか紹介するので、チャレンジしてみてください。

雑誌『美術手帖』のウェブサイトで、無料提供されている塗り絵についての記事が掲載されています。

画家フィンセント・ファン・ゴッホの塗り絵についての記事

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21696

奈良美智さんの塗り絵についての記事

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21894

こちらからも塗り絵をダウンロードできます。↓

チェコの画家アルフォンス・ミュシャの作品を管理する「ミュシャ財団」は、繊細で美しい女性や植物の絵を塗り絵として公開しています。

http://www.muchafoundation.org/gallery/colour-your-own-mucha

東京国立博物館では、桜や風神雷神の塗り絵を提供しています。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=103

ぬりえをすると集中力がアップするそうですよ!

本物そっくりの色を追求してもいいし、作者が描いた絵とは違う色を考えてオリジナルの作品にしてみるのも楽しそうですね!

力加減を変えたり、色を重ねたり…色鉛筆の塗り方も工夫してみましょう。

そこで「絵を描くのもいいけれど、塗り絵も楽しいね。」という話になりました。

今、インターネット上では美術館やアーティストが無料で塗り絵を提供しています。

いくつか紹介するので、チャレンジしてみてください。

雑誌『美術手帖』のウェブサイトで、無料提供されている塗り絵についての記事が掲載されています。

画家フィンセント・ファン・ゴッホの塗り絵についての記事

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21696

奈良美智さんの塗り絵についての記事

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21894

こちらからも塗り絵をダウンロードできます。↓

チェコの画家アルフォンス・ミュシャの作品を管理する「ミュシャ財団」は、繊細で美しい女性や植物の絵を塗り絵として公開しています。

http://www.muchafoundation.org/gallery/colour-your-own-mucha

東京国立博物館では、桜や風神雷神の塗り絵を提供しています。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=103

ぬりえをすると集中力がアップするそうですよ!

本物そっくりの色を追求してもいいし、作者が描いた絵とは違う色を考えてオリジナルの作品にしてみるのも楽しそうですね!

力加減を変えたり、色を重ねたり…色鉛筆の塗り方も工夫してみましょう。

【5年生・図工】鑑賞 心のもよう

5年生のみなさん、こんにちは。急に気温が下がりましたが、体調を崩していませんか。

今日は、新しく届いた作品をNO.4のファイルで紹介します。

【19】番の作者は、おうちで段ボールハウスをつくっているそうです。

もうすぐ天井に届きそうなんですって!すごいですね~。

では、①~③の順で鑑賞活動に進めましょう。

①下記のPDFファイルを開き、【1】~【19】の作品、または教科書にのっている作品の中から気になる作品を選ぶ。

5年生・図工5月課題 作品紹介1 .pdf

5年生・5月休校課題 作品紹介2 .pdf

5年生・図工5月課題 作品紹介3.pdf

5年生・5月休校課題 作品紹介4.pdf

②ワークシートの「鑑賞のポイント」を参考に、感じたこと、考えたことをまとめる。

③ワークシートを図工ファイルに入れて保管する。

※学校に送らなかった作品も入れておく。

おうちで絵の具を使う活動は大変だったと思いますが、よく頑張りました!小さな紙の中に、これまで学んだことがぎゅっとつまっているようでしたね。この作品を生かして、学校再開後には大きな作品に挑戦できたらいいなと考えています。

これで、5年生・図工 5月の課題についても記事を終わります。

引き続き、ひのいち日誌でおうちでできる活動も紹介します。お楽しみに!

今日は、新しく届いた作品をNO.4のファイルで紹介します。

【19】番の作者は、おうちで段ボールハウスをつくっているそうです。

もうすぐ天井に届きそうなんですって!すごいですね~。

では、①~③の順で鑑賞活動に進めましょう。

①下記のPDFファイルを開き、【1】~【19】の作品、または教科書にのっている作品の中から気になる作品を選ぶ。

5年生・図工5月課題 作品紹介1 .pdf

5年生・5月休校課題 作品紹介2 .pdf

5年生・図工5月課題 作品紹介3.pdf

5年生・5月休校課題 作品紹介4.pdf

②ワークシートの「鑑賞のポイント」を参考に、感じたこと、考えたことをまとめる。

③ワークシートを図工ファイルに入れて保管する。

※学校に送らなかった作品も入れておく。

おうちで絵の具を使う活動は大変だったと思いますが、よく頑張りました!小さな紙の中に、これまで学んだことがぎゅっとつまっているようでしたね。この作品を生かして、学校再開後には大きな作品に挑戦できたらいいなと考えています。

これで、5年生・図工 5月の課題についても記事を終わります。

引き続き、ひのいち日誌でおうちでできる活動も紹介します。お楽しみに!

【6年生・図工】鑑賞 わたしの大切な風景

6年生のみなさん、こんにちは。

早いもので、5月も後半になりました。暑い日が続いていましたが、急に気温が下がりましたね。体調を崩さないように注意しましょう。

さて、今日は、鑑賞活動について改めて説明します。新しく届いた作品も紹介します。

一言で「大切な風景」といっても、本当に様々な捉え方がありましたね。

今生活している場所、友達といるから楽しいあの場所、思い出深い場所…

みんなの中には、こんなにいろんな大切な風景があるんだ…とびっくりしました。

絵を描く活動になかなかとりかかれない人は、まず鑑賞活動から進めてみてもいいですよ。

では、①~③の順で鑑賞活動を始めてみましょう。

①下記のPDFファイルを開き、【1】~【9】の作品、または、教科書にのっている作品の中から気になる作品を選ぶ。

6年生・図工5月課題 作品紹介1.pdf

6年生 図工5月課題 作品紹介2.pdf

②ワークシートの「鑑賞のポイント」を参考に、感じたこと、考えたことを言葉

や図でまとめる。

※題名と合わせて見ると、作者の思いを想像するヒントになりますね。

③図工ファイルに入れて保存する。

※学校に送っていない作品もファイルに入れておく。

学校再開後に図工ファイルごと集める予定です。

次に学校に来るまでおうちで保管をしておいてください。

これで、【6年生・図工】5月の課題についての記事は終わりますが、引き続きおうちでできる活動等を記事で紹介していきます。時間のある時にホームページを確認してみてください。

早いもので、5月も後半になりました。暑い日が続いていましたが、急に気温が下がりましたね。体調を崩さないように注意しましょう。

さて、今日は、鑑賞活動について改めて説明します。新しく届いた作品も紹介します。

一言で「大切な風景」といっても、本当に様々な捉え方がありましたね。

今生活している場所、友達といるから楽しいあの場所、思い出深い場所…

みんなの中には、こんなにいろんな大切な風景があるんだ…とびっくりしました。

絵を描く活動になかなかとりかかれない人は、まず鑑賞活動から進めてみてもいいですよ。

では、①~③の順で鑑賞活動を始めてみましょう。

①下記のPDFファイルを開き、【1】~【9】の作品、または、教科書にのっている作品の中から気になる作品を選ぶ。

6年生・図工5月課題 作品紹介1.pdf

6年生 図工5月課題 作品紹介2.pdf

②ワークシートの「鑑賞のポイント」を参考に、感じたこと、考えたことを言葉

や図でまとめる。

※題名と合わせて見ると、作者の思いを想像するヒントになりますね。

③図工ファイルに入れて保存する。

※学校に送っていない作品もファイルに入れておく。

学校再開後に図工ファイルごと集める予定です。

次に学校に来るまでおうちで保管をしておいてください。

これで、【6年生・図工】5月の課題についての記事は終わりますが、引き続きおうちでできる活動等を記事で紹介していきます。時間のある時にホームページを確認してみてください。

【5年生・図工】 心のもよう 作品紹介NO.3

5年生のみなさん、こんにちは。

今日も4枚の作品を紹介します。

今日紹介する作品は、絵の具で偶然できた形や色をうまく生かしています。

表す前に言葉で「〇〇な気持ちを表すぞ!」と決めるのではなく、まず思い付くままに手を動かしてみたのかな。描きながら、「もっとこうしてみよう。」「~な感じにしたい。」と、イメージが広がったことが伝わります。

なかなか取り組めなくて悩んでいる人へ…

「心」の中は、言葉じゃうまく説明できないもの。

偶然できた形や色から、今の気持ちにぴったりなもようが見つかるかもしれないよ。

5年生・図工5月課題 作品紹介3.pdf

今日も4枚の作品を紹介します。

今日紹介する作品は、絵の具で偶然できた形や色をうまく生かしています。

表す前に言葉で「〇〇な気持ちを表すぞ!」と決めるのではなく、まず思い付くままに手を動かしてみたのかな。描きながら、「もっとこうしてみよう。」「~な感じにしたい。」と、イメージが広がったことが伝わります。

なかなか取り組めなくて悩んでいる人へ…

「心」の中は、言葉じゃうまく説明できないもの。

偶然できた形や色から、今の気持ちにぴったりなもようが見つかるかもしれないよ。

5年生・図工5月課題 作品紹介3.pdf

【5年生・図工】心のもよう 作品紹介NO.2

今週から登校可能日が始まりましたね。

5.6年生のみなさんは、作品を直接持ってきて提出することもできます。

持ってきた人は、教室の担当の先生に渡してください。

今日は、5年生の提出してくれた人の作品【4】~【13】を紹介します。

5年生・5月休校課題 作品紹介2 .pdf

作品の説明文A~Cを載せます。どの作品の説明か考えてみましょう。

A:題名「無限ループ」

コロナで毎日同じようなことをしているからこんな題名にしました。

B:題名「かけたしずくの中にあったしあわせ」

中のピンクはしあわせで、周りにある点々は描けたところがはじけた様子です。

C:題名「いろんな方法」

題名の通り、色んな方法で絵を描きました。(ストローや竹串など)

たしかに、同じようなことの繰り返しになりやすい毎日ですね。

何かかけたような、いつもあったものがない、ものたりない気持ちの人もいるかな。

みんなのいろんな「心のもよう」を描いてみましょう。

4年生の時に学習した「絵の具でゆめもよう」で学習したように、筆以外のもので描てみた人もいました。家にあるもので道具として使えそうなものを集めてみると、面白いかもしれないですね!

さて、ポストの投函は15日までとお知らせしていますが、直接渡す場合は、19日(火)まで大丈夫です。会えない場合は、職員室の黄色いかごに入れてもらってください。

★おまけ★

時間のある人は、この前の記事「はじめよう!おうちでアート」もぜひ読んでみましょう。美術館にいった気分になれる動画を紹介しています。

5.6年生のみなさんは、作品を直接持ってきて提出することもできます。

持ってきた人は、教室の担当の先生に渡してください。

今日は、5年生の提出してくれた人の作品【4】~【13】を紹介します。

5年生・5月休校課題 作品紹介2 .pdf

作品の説明文A~Cを載せます。どの作品の説明か考えてみましょう。

A:題名「無限ループ」

コロナで毎日同じようなことをしているからこんな題名にしました。

B:題名「かけたしずくの中にあったしあわせ」

中のピンクはしあわせで、周りにある点々は描けたところがはじけた様子です。

C:題名「いろんな方法」

題名の通り、色んな方法で絵を描きました。(ストローや竹串など)

たしかに、同じようなことの繰り返しになりやすい毎日ですね。

何かかけたような、いつもあったものがない、ものたりない気持ちの人もいるかな。

みんなのいろんな「心のもよう」を描いてみましょう。

4年生の時に学習した「絵の具でゆめもよう」で学習したように、筆以外のもので描てみた人もいました。家にあるもので道具として使えそうなものを集めてみると、面白いかもしれないですね!

さて、ポストの投函は15日までとお知らせしていますが、直接渡す場合は、19日(火)まで大丈夫です。会えない場合は、職員室の黄色いかごに入れてもらってください。

★おまけ★

時間のある人は、この前の記事「はじめよう!おうちでアート」もぜひ読んでみましょう。美術館にいった気分になれる動画を紹介しています。

はじめよう!おうちでアート9【おうちで美術館 4~6年生向け】

続いて4~6年生向けの動画です。

みなさんは、アーティスト・芸術家と聞くとどんな人を思い浮かべるでしょうか。

手先の器用な人?目立ちたがり屋?天才的な才能をもった人?なんだかオーラがある人?!

今、この時代に活躍しているアーティストは、一体どんな人なのでしょう。

実はあまり知らないな…という人が多いかもしれませんね。

この動画には、今まさに活躍中のアーティスト・芸術家(ご本人は「美術家」であるとおっしゃられています。)の森村泰昌さんが登場します。実際に美術館で展示している自分の作品について、ていねいに解説してくれます。

お話を聞いてみると、

アーティストってこんなこと考えているんだ…。とか、

わたしも似たようなことを感じたことがあるな。とか、

もしかしたら、みなさんの図工とつながることがあるかもしれません。

美術館やアーティストなんて興味ないな~という人もぜひ見てみてほしいです。

「森村泰昌のあそぶ美術史ーほんきであそぶとせかいはかわるー」

http://tad-toyama.jp/exhibition-event/10911

※今回の8・9の記事の動画は、富山県にある富山県美術館のサイトから紹介させていただきました。

富山県美術館は、富山駅の近くの環水公園の中にあります。環水公園は、富山湾、立山連峰も見えるとても美しい場所です。屋上には、「オノマトペの屋上」というユニークな形の遊具が設置されている広場もあります。旅行に行った気分で美術館のサイトを見るのもおすすめですよ♪

http://tad-toyama.jp

今後も、おうちでみることのできる楽しい動画があれば紹介していきたいと思います。

休みの間に、行ってみたいところリストをつくってみるのもいいかもしれませんね。

★おまけ★

4年生のY先生も「#アマビエチャレンジ」に挑戦してくれました!

水面からいきおいよく飛び出してきた感じがしますね!とても元気そう!!

みなさんは、アーティスト・芸術家と聞くとどんな人を思い浮かべるでしょうか。

手先の器用な人?目立ちたがり屋?天才的な才能をもった人?なんだかオーラがある人?!

今、この時代に活躍しているアーティストは、一体どんな人なのでしょう。

実はあまり知らないな…という人が多いかもしれませんね。

この動画には、今まさに活躍中のアーティスト・芸術家(ご本人は「美術家」であるとおっしゃられています。)の森村泰昌さんが登場します。実際に美術館で展示している自分の作品について、ていねいに解説してくれます。

お話を聞いてみると、

アーティストってこんなこと考えているんだ…。とか、

わたしも似たようなことを感じたことがあるな。とか、

もしかしたら、みなさんの図工とつながることがあるかもしれません。

美術館やアーティストなんて興味ないな~という人もぜひ見てみてほしいです。

「森村泰昌のあそぶ美術史ーほんきであそぶとせかいはかわるー」

http://tad-toyama.jp/exhibition-event/10911

※今回の8・9の記事の動画は、富山県にある富山県美術館のサイトから紹介させていただきました。

富山県美術館は、富山駅の近くの環水公園の中にあります。環水公園は、富山湾、立山連峰も見えるとても美しい場所です。屋上には、「オノマトペの屋上」というユニークな形の遊具が設置されている広場もあります。旅行に行った気分で美術館のサイトを見るのもおすすめですよ♪

http://tad-toyama.jp

今後も、おうちでみることのできる楽しい動画があれば紹介していきたいと思います。

休みの間に、行ってみたいところリストをつくってみるのもいいかもしれませんね。

★おまけ★

4年生のY先生も「#アマビエチャレンジ」に挑戦してくれました!

水面からいきおいよく飛び出してきた感じがしますね!とても元気そう!!

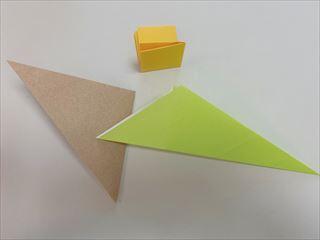

はじめよう!おうちでアート8【おうちで美術館 1~3年生向け】

まぶしい日差し!夏のような暑さですね!

一小のみなさん、元気に過ごしていますか。

今日は、おうちでも美術館に行った気分が味わえる動画を紹介します。

1~3年生に紹介するのは、パズルづくり「タングラムで動物あそび」です。

美術館は、作品を展示するだけでなく、美術館に来た人がより美術に親しめるように様々な体験プログラムを用意しています。

動画では、実際に美術館で行った体験プログラムをおうちでもできる形で紹介しています。

「タングラムで動物あそび」

http://tad-toyama.jp/edocation_report/3316

1年生の教室にあるパターンブロックに似ていますね。

沢山つくってみるとおもしろいかもしれませんね。

日本中に色々な美術館がありますが、外出できるようになったら美術館の体験プログラムにぜひ参加してみてください。きっと新しい発見がありますよ。

★おまけ★

以前紹介した「#アマビエチャレンジ」にさくら組のS先生が挑戦してくれました。

「ひのいち」の「ひ」の文字をうろこに見立てたのがすごいアイデアですね!

一小のみなさん、元気に過ごしていますか。

今日は、おうちでも美術館に行った気分が味わえる動画を紹介します。

1~3年生に紹介するのは、パズルづくり「タングラムで動物あそび」です。

美術館は、作品を展示するだけでなく、美術館に来た人がより美術に親しめるように様々な体験プログラムを用意しています。

動画では、実際に美術館で行った体験プログラムをおうちでもできる形で紹介しています。

「タングラムで動物あそび」

http://tad-toyama.jp/edocation_report/3316

1年生の教室にあるパターンブロックに似ていますね。

沢山つくってみるとおもしろいかもしれませんね。

日本中に色々な美術館がありますが、外出できるようになったら美術館の体験プログラムにぜひ参加してみてください。きっと新しい発見がありますよ。

★おまけ★

以前紹介した「#アマビエチャレンジ」にさくら組のS先生が挑戦してくれました。

「ひのいち」の「ひ」の文字をうろこに見立てたのがすごいアイデアですね!

【5年生・図工】心のもよう 作品紹介NO.1

5年生のみなさん、こんにちは。

ゴールデンウィークはどのように過ごしましたか。

先生は、食器棚の片付けをがんばりました。おうちにいる時間が長くなると、いつもできないことができますね。

さて、今日はさっそく届いた「心のもよう」の作品を紹介します。

3枚全て同じ作者の作品です。

休校中、いろんなことを感じているのだなと伝わって来ました。家で真剣に取り組む姿が目に浮かんでくる作品です。自分の力で学ぶ姿勢がすばらしいですね。

題名はあえてのせていませんが、作者の気持ちを想像して鑑賞してみましょう。

まだ取り組んでいない人も、ゆっくりはじめてみてください。

前向きな気持ちばかりじゃなくてもいいですよ。

あなたの素直な気持ちを絵にぶつけてみませんか。

作品紹介は、みなさんの送ってくれたはがきがたまったら少しずつ紹介します。

この「ひのいち日誌」をときどきチェックしてみてください。

それでは、また。

5年生・図工5月課題 作品紹介1 .pdf

ゴールデンウィークはどのように過ごしましたか。

先生は、食器棚の片付けをがんばりました。おうちにいる時間が長くなると、いつもできないことができますね。

さて、今日はさっそく届いた「心のもよう」の作品を紹介します。

3枚全て同じ作者の作品です。

休校中、いろんなことを感じているのだなと伝わって来ました。家で真剣に取り組む姿が目に浮かんでくる作品です。自分の力で学ぶ姿勢がすばらしいですね。

題名はあえてのせていませんが、作者の気持ちを想像して鑑賞してみましょう。

まだ取り組んでいない人も、ゆっくりはじめてみてください。

前向きな気持ちばかりじゃなくてもいいですよ。

あなたの素直な気持ちを絵にぶつけてみませんか。

作品紹介は、みなさんの送ってくれたはがきがたまったら少しずつ紹介します。

この「ひのいち日誌」をときどきチェックしてみてください。

それでは、また。

5年生・図工5月課題 作品紹介1 .pdf

【6年生・図工】わたしの大切な風景 作品紹介NO.1

6年生のみなさん、こんにちは。

ゴールデンウィークは、どのように過ごしましたか。

休み明けに学校に来たら、送ってくれた人の作品が届いていました。

さっそく紹介します。これか少しづつ紹介していきますので、ときどきチェックしてくださいね。

「毎日走っています。」「みんなの集まるリビングが一番落ち着きます。」など、みんなの顔がうかんでくるコメントに、先生も元気をもらいました。

まだ取りかかっていない人も、まずゆっくり周りを見渡してみて、「いいな~。」「面白いな。」という風景を探すことから始めてみましょう。

6年生・図工5月課題 作品紹介1.pdf

ゴールデンウィークは、どのように過ごしましたか。

休み明けに学校に来たら、送ってくれた人の作品が届いていました。

さっそく紹介します。これか少しづつ紹介していきますので、ときどきチェックしてくださいね。

「毎日走っています。」「みんなの集まるリビングが一番落ち着きます。」など、みんなの顔がうかんでくるコメントに、先生も元気をもらいました。

まだ取りかかっていない人も、まずゆっくり周りを見渡してみて、「いいな~。」「面白いな。」という風景を探すことから始めてみましょう。

6年生・図工5月課題 作品紹介1.pdf

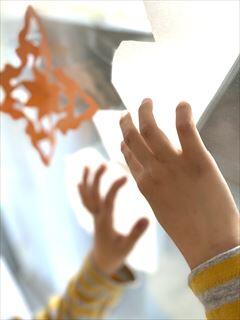

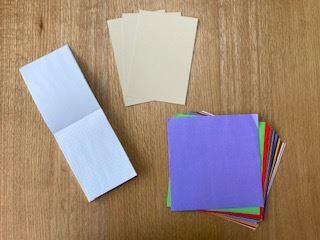

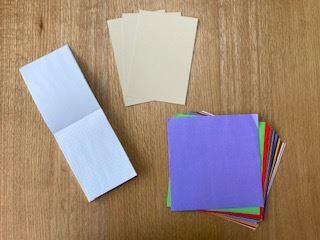

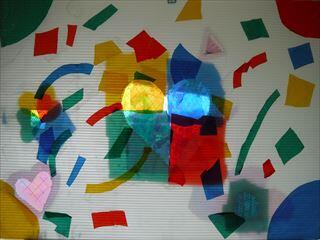

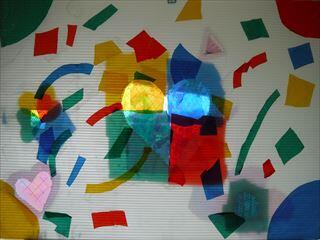

はじめよう!おうちでアート7【おうちのまどをかざろう】

最近、インターネット上で小学6年生がつくった「ビー玉無限ループ」という工作が話題になっています。段ボールでつくった道の上を名前の通りビー玉がずっと転がり続けている作品です。まだ見たことがない人は、「ビー玉無限ループ」で動画を探してみてください。ビー玉迷路は、図工の題材でもよくありますが、モーターを使って自分流にアレンジしています。作者は、自分だけで一週間も考えてつくったそうです。すごいですね!みなさんも、休校中に普段の図工でやったことを思い出して、自分流にアレンジしてみてもいいかもしれませんね。

さて、今日は図工の1・2年生上の教科書に載っている「ちょきちょき かざり」をおうちバージョンにしてみました。

材料は、折り紙や包み紙、紙袋など、身近にあるものを使います。

はさみ、セロハンテープも用意します。

※はさみは、切れ味、大きさが大事です。切れ味の悪いものや手の大きさに合わないものを使っているとけがにつながってしまいます。休校中に点検してみてください。

それでは、まず紙を折ってはさみで自由に切ってみましょう。

折り方を工夫すると面白い形ができますよ。大きさのちがう紙を使ってみるのもいいね。

切り終わったらまどにはってみましょう。(高いところは、おうちの人といっしょにね!)はっているうちに、切り方やはり方をもっと工夫してみたくなりました。びよよ~んと伸びる形はどうかな?かさねてはってみるとどうかな?

たくさんはると、お部屋の中が明るくなった気がします。

こまかいゴミがたくさん出ますが、片付けまでしっかりしましょうね。

さあ、みなさんならおうちのまどをどんなふうにかざりますか?

さて、今日は図工の1・2年生上の教科書に載っている「ちょきちょき かざり」をおうちバージョンにしてみました。

材料は、折り紙や包み紙、紙袋など、身近にあるものを使います。

はさみ、セロハンテープも用意します。

※はさみは、切れ味、大きさが大事です。切れ味の悪いものや手の大きさに合わないものを使っているとけがにつながってしまいます。休校中に点検してみてください。

それでは、まず紙を折ってはさみで自由に切ってみましょう。

折り方を工夫すると面白い形ができますよ。大きさのちがう紙を使ってみるのもいいね。

切り終わったらまどにはってみましょう。(高いところは、おうちの人といっしょにね!)はっているうちに、切り方やはり方をもっと工夫してみたくなりました。びよよ~んと伸びる形はどうかな?かさねてはってみるとどうかな?

たくさんはると、お部屋の中が明るくなった気がします。

こまかいゴミがたくさん出ますが、片付けまでしっかりしましょうね。

さあ、みなさんならおうちのまどをどんなふうにかざりますか?

はじめよう!おうちでアート6【音楽と生き物クイズ2】

はじめよう!おうちでアート4のクイズは、正かいできましたか?

今回は【音楽と生き物クイズ2】です。

《クイズ》

リコーダーはえんそうするほかに、「ある生き物」に「歌を教えるため」にも使われていたそうです。

ある生き物とは、次の4つのうち、どの生き物でしょうか?

①カエル ②イルカ ③ゾウ ④小鳥

・

・

・

・

《ヒント》

リコーダーの音となき声がにているかも?!

・

・

・

・

《正解》

④小鳥です。

その昔、リコーダーは小鳥に歌を教えるためにも使われていました。

小学校で学習するのは、「ソプラノリコーダー」というもので、高い音は特に小鳥のような音がしますね。中学校になると、「アルトリコーダー」といって、楽器は大きくなり、低い音も出るようになります。

実は一小の音楽準備室にたくさんアルトリコーダーがあります。

リコーダーがすき!という人はいつかぜひチャレンジしてみてください。友達と一緒にソプラノリコーダーとアルトリコーダーで2重奏ができたらすてきですね。

3年生のみなさんは、はじめてのリコーダーがたのしみですね。

リコーダーの授業ができるようになったら、みんなで小鳥のまねをしてふいてみましょう。

4・5・6年生のみなさん、しばらく休みの間に「リコーダーのふきかたが分からなくなっちゃった・・・。」という人がたくさんいるのではないでしょうか?

そんなあなたには!

《リコーダーの家庭学習用デジタル教材(ヤマハ)》というサイトがおすすめです。

ひのいち 学びの広場でも紹介していますよ。

いつもなら有料ですが、なんと!今だけ特別に無料で見ることができます。

指づかいや楽譜などが分かりやすい動画で見ることができ、簡単な曲から難しい曲まで練習することができます。

リコーダーが苦手だなあ・・・と思う人は、この機会に思い切ってチャレンジしてみよう。

お家で音が出せない人は、エアーリコーダーで指づかいの確認してみるといいですよ。

いつも言っていますが、音を出さないで練習することは、上達への近道です!

この練習法は、鍵盤ハーモニカなどほかの楽器でも一緒です。

家の中で楽器の音が出せなくても、いろんな工夫をすることができますよ。

身体を動かすほかに、鍵盤ハーモニカやリコーダーを使って、指のストレッチをしてみてもいいかもしれません。

「こんな練習をしてみたよ」「こんな音が出せるようになったよ」など、先生に教えてくださいね。

少しでも早く、みんなと一緒に演奏ができる日を楽しみにしています。

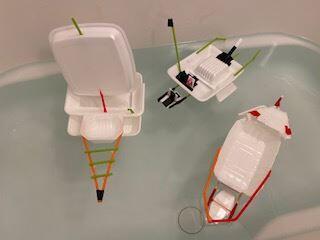

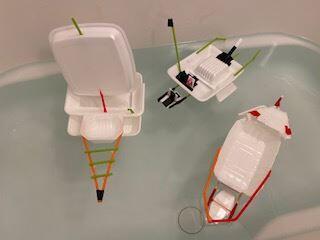

はじめよう!おうちでアート5【おふろでアートシップ】

「外出自粛になって家族と食事する機会が増えた」

というおうちも多いかもしれません。みんなで一緒に食卓を囲めるのはうれしいことですが…ゴミもいつもより多く出てしまいますね。

そこで、今日は、おうちで不要になったものでできる工作を紹介します。

魚やお肉の入っていた食品トレーを使った工作「おふろでアートシップ」(3年生以上対象)です。

用意するのは、食品トレー

ストロー、割りばし、ビニールテープ、セロハンテープ、ガムテープや梱包テープなど幅の広いテープ、輪ゴム、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、油性ペン、定規です。今回は、はさみやカッターナイフを使うので、おうちの人と一緒にけがに注意してつくってくださいね。

では、まず、船が進むためのエンジンになる部分をつくります。今回は、ゴムの力を使って船を動かします。(インターネットで検索すると、もっといろんな方法があるのがわかります。動かし方を考えることは、理科の勉強にもつながるかも!)

船底に写真のように二本の割りばしを幅の広いテープで取れないように貼ります。二本の割りばしの間に輪ゴムをかけてビニールテープで固定し、輪ゴムにトレーを長方形に切ったものを貼り付けます。割りばしの間で、長方形に切ったトレーをスムーズに回すことができるようにします。長方形の形、固定の仕方、割りばしを置く幅などを変えながら、うまく動くように自分なりに工夫してみましょう。

エンジンができたら、思い付いた形に変えていきます。

船と言ってもいろいろな船がありますね。自由な発想で、あなただけの船をつくりましょう。

トレーのかけらに油性ペンで絵を描くと、人や小さな小物も表すことができますね。

出来上がったらお風呂に浮かばせてみましょう。

実際に動かしてみると、もっといいアイデアが出てくるかも!

動かしながら考えてつくりかえていくのも楽しいですね。

おうちで不要になったものが、このように工作の材料に生まれ変わるかもしれません。

いろいろな材料で何ができるか試してみてはどうですか?

というおうちも多いかもしれません。みんなで一緒に食卓を囲めるのはうれしいことですが…ゴミもいつもより多く出てしまいますね。

そこで、今日は、おうちで不要になったものでできる工作を紹介します。

魚やお肉の入っていた食品トレーを使った工作「おふろでアートシップ」(3年生以上対象)です。

用意するのは、食品トレー

ストロー、割りばし、ビニールテープ、セロハンテープ、ガムテープや梱包テープなど幅の広いテープ、輪ゴム、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、油性ペン、定規です。今回は、はさみやカッターナイフを使うので、おうちの人と一緒にけがに注意してつくってくださいね。

では、まず、船が進むためのエンジンになる部分をつくります。今回は、ゴムの力を使って船を動かします。(インターネットで検索すると、もっといろんな方法があるのがわかります。動かし方を考えることは、理科の勉強にもつながるかも!)

船底に写真のように二本の割りばしを幅の広いテープで取れないように貼ります。二本の割りばしの間に輪ゴムをかけてビニールテープで固定し、輪ゴムにトレーを長方形に切ったものを貼り付けます。割りばしの間で、長方形に切ったトレーをスムーズに回すことができるようにします。長方形の形、固定の仕方、割りばしを置く幅などを変えながら、うまく動くように自分なりに工夫してみましょう。

エンジンができたら、思い付いた形に変えていきます。

船と言ってもいろいろな船がありますね。自由な発想で、あなただけの船をつくりましょう。

トレーのかけらに油性ペンで絵を描くと、人や小さな小物も表すことができますね。

出来上がったらお風呂に浮かばせてみましょう。

実際に動かしてみると、もっといいアイデアが出てくるかも!

動かしながら考えてつくりかえていくのも楽しいですね。

おうちで不要になったものが、このように工作の材料に生まれ変わるかもしれません。

いろいろな材料で何ができるか試してみてはどうですか?

はじめよう!おうちでアート4【音楽と生き物クイズ】

今日は、【音楽と生き物クイズ】です。

《クイズ》

みんなよく知っている「かえるのがっしょう」(かえるのうたが~きこえてくるよ~)は、

外国で生まれた曲です。

次の4つの国のうち、どこの国で生まれた曲でしょうか?

①イタリア ②ドイツ ③フランス ④アメリカ

・

・

・

~豆知識~

「かえるのがっしょう」は、もともと「フロッシュゲザング」という名前の曲で、

作詞したのは「ホフマン・フォン・ファラ―スレーベン」さんです。

・

・

・

《正解》

②のドイツです。

「フロッシュゲザング」のフロッシュとは、日本語で「カエル」です。

さて、ここからはカエルの「なき声」に注目してみましょう。

日本語では、「ケロケロ」「クワックワッ」「ゲコゲコ」など

いろいろな言葉で表しています。

ドイツ語バージョンのかえるのがっしょうでは、なき声を

「クァッククァック」「ケーケー」と表しています。

みなさんなら、カエルのなき声をどんな言葉で表しますか?

ちなみに、カエルのなき声は種類によってちがいます。

ネットでなき声が聞けるサイトがたくさんあります。

興味のある人はぜひ調べて、聞いてみましょう。

私は休みの間に、ドイツ語で「かえるのがっしょう」が歌えるように練習してみようと思います。

さいごに、《ひのいち 学びの広場》で紹介している《京都教育大学公式YouTube kyokyochannel》では、《かえるのがっしょうインド音楽バージョン》の動画を見ることができます。

YouTubeで「京都教育大学 インド音楽」とけんさくをするとすぐ出てきますよ。

ギターのなかま「シタール」、たいこのなかま「タブラー・バーヤーン」でえんそうしています。

何とも言えない不思議な音が楽しめますよ。楽器のえんそう方法にも注目!

ぜひ、見てみてください。

ひのいち 学びの広場→(全学年対象)【音楽・図工】はじめよう!おうちでアートでは、他にもおすすめのサイトを多数紹介しています。

次も、お楽しみに!

はじめよう!おうちでアート3【ひのいち♯アマビエチャレンジ】

一小のみなさん、こんにちは。

突然ですが…

「アマビエ」という妖怪を知っていますか?

アマビエは、日本に古くから伝わる半人半漁の妖怪です。

コロナウイルス流行をきっかけに話題になり、最近ではNHKの「日曜美術館」でも取り上げられている今一番注目されている妖怪です。(「日曜美術館」は、インターネットで4/26まで動画配信されているようです。)

言い伝えでは、どのように伝えられているかというと…

江戸時代、熊本県のある村で毎晩海中に光る物体が現れました。

役人が海へ行くと、姿を現しこう告げました。

「わたしは、海中に住むアマビエと申すものなり。当年より6年間は諸国で豊作が続くが、疫病も流行する。わたしの姿を書き写した絵を人々に早々に見せよ。」

この話のもとは、江戸時代に配られた挿絵付きの瓦版(新聞のようなもの)です。瓦版などによって、熊本から遠く江戸までこの話が伝わったそうで、昔の人々も今と同じような気持ちで疫病と戦っていたことが分かります。人々は、「アマビエ」の絵を

家に飾り、友達や知り合いに伝え、大切な人が病気にならないように祈っていたのですね。

さて、時代は現代になり、再びアマビエの活躍する時代がきました。

インターネットで「♯アマビエチャレンジ」と検索すると、色々な人が自己流にアレンジした画像が沢山出てきます。

もう他界されていますが、有名な人では、水木しげるさん(ゲゲゲの鬼太郎の作者)が描いた作品があります。

前置きが長くなってしまいましたが…

一小のみなさんも「♯アマビエチャレンジ」してみませんか?

絵でも工作でも粘土でもできます。家族と一緒につくるのも楽しそうですね!

↓

作品をつくったら、おうちのどこかに飾ってみましょう。

↓

そして!学校が再開したら…(写真でもいいので)みんなで見せ合いましょう♪

学校再開後、図工室の前の「ひのいちギャラリー」でおひろめできたらいいなと思います。

一日も早くコロナウイルスが終息することを願って…

おうちでアートをはじめてみませんか?

ひのいちバージョンの「アマビエ」ちゃんです!職員室にも飾っています。

↓

ひのいち広場に参加した児童の作品です。

↓

突然ですが…

「アマビエ」という妖怪を知っていますか?

アマビエは、日本に古くから伝わる半人半漁の妖怪です。

コロナウイルス流行をきっかけに話題になり、最近ではNHKの「日曜美術館」でも取り上げられている今一番注目されている妖怪です。(「日曜美術館」は、インターネットで4/26まで動画配信されているようです。)

言い伝えでは、どのように伝えられているかというと…

江戸時代、熊本県のある村で毎晩海中に光る物体が現れました。

役人が海へ行くと、姿を現しこう告げました。

「わたしは、海中に住むアマビエと申すものなり。当年より6年間は諸国で豊作が続くが、疫病も流行する。わたしの姿を書き写した絵を人々に早々に見せよ。」

この話のもとは、江戸時代に配られた挿絵付きの瓦版(新聞のようなもの)です。瓦版などによって、熊本から遠く江戸までこの話が伝わったそうで、昔の人々も今と同じような気持ちで疫病と戦っていたことが分かります。人々は、「アマビエ」の絵を

家に飾り、友達や知り合いに伝え、大切な人が病気にならないように祈っていたのですね。

さて、時代は現代になり、再びアマビエの活躍する時代がきました。

インターネットで「♯アマビエチャレンジ」と検索すると、色々な人が自己流にアレンジした画像が沢山出てきます。

もう他界されていますが、有名な人では、水木しげるさん(ゲゲゲの鬼太郎の作者)が描いた作品があります。

前置きが長くなってしまいましたが…

一小のみなさんも「♯アマビエチャレンジ」してみませんか?

絵でも工作でも粘土でもできます。家族と一緒につくるのも楽しそうですね!

↓

作品をつくったら、おうちのどこかに飾ってみましょう。

↓

そして!学校が再開したら…(写真でもいいので)みんなで見せ合いましょう♪

学校再開後、図工室の前の「ひのいちギャラリー」でおひろめできたらいいなと思います。

一日も早くコロナウイルスが終息することを願って…

おうちでアートをはじめてみませんか?

ひのいちバージョンの「アマビエ」ちゃんです!職員室にも飾っています。

↓

ひのいち広場に参加した児童の作品です。

↓

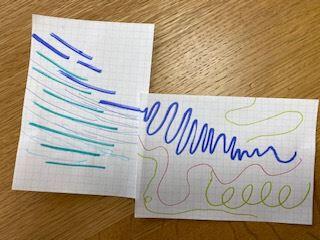

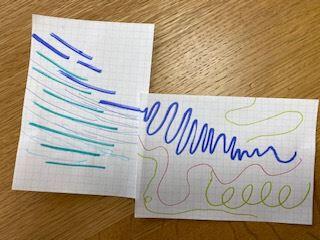

はじめよう!おうちでアート2【ペンと紙で!】

続いて、家の中でできる活動も紹介します。

「ペンと紙で!」(図工・1~3年生対象)です。

まず、家の中にあるペンを探してみましょう。ボールペン、サインペン、蛍光ペン…何でも大丈夫です。まとめておいて見るだけでもカラフルできれいですね!

紙も見つけましょう。メモ帳、チラシやカレンダーの裏紙、折り紙…など。

ペンと紙がそろったら、セロハンテープとチラシや新聞紙などのいらない紙も用意しておきます。

さあ、いよいよ活動開始!

今日は、このいろんな色のペンでいろいろな線を描いてみましょう。

※チラシや新聞紙などのいらない紙の上で描くとはみ出してしまっても安心です。

まっすぐな線、まがった線、いきおいのある線、なめらかな線…いろんな線がありますね。

たくさん描けたら並べてみて、セロテープでつないでみます。

つないでいくうちに想像が広がりそうですね。

これで完成!という見本はありません。

思う存分、ペンと紙でできることに取り組んでみましょう。

「ペンと紙で!」(図工・1~3年生対象)です。

まず、家の中にあるペンを探してみましょう。ボールペン、サインペン、蛍光ペン…何でも大丈夫です。まとめておいて見るだけでもカラフルできれいですね!

紙も見つけましょう。メモ帳、チラシやカレンダーの裏紙、折り紙…など。

ペンと紙がそろったら、セロハンテープとチラシや新聞紙などのいらない紙も用意しておきます。

さあ、いよいよ活動開始!

今日は、このいろんな色のペンでいろいろな線を描いてみましょう。

※チラシや新聞紙などのいらない紙の上で描くとはみ出してしまっても安心です。

まっすぐな線、まがった線、いきおいのある線、なめらかな線…いろんな線がありますね。

たくさん描けたら並べてみて、セロテープでつないでみます。

つないでいくうちに想像が広がりそうですね。

これで完成!という見本はありません。

思う存分、ペンと紙でできることに取り組んでみましょう。

はじめよう!おうちでアート1【おさんぽスケッチ】

一小の児童のみなさん、お久しぶりです。おうちでどのように過ごしていますか?

みなさんも知っている通り、感染を広げないためには今は家にいることが一番です。一小の先生達も、学校では交代でお仕事をして、なるべく家で過ごすよう工夫しています。

でも、おうちにずっといると、気持ちが落ち込むこともありますよね。

そんなみなさんが少しでも元気に明るく過ごせるように「はじめよう!おうちでアート」では、音楽や図画工作に関係する記事を書いていきます。

少しずつ更新するので、チェックしてみてください。

今日は、「おさんぽスケッチ」(図工・全学年対象)の紹介です。

校庭には、今たくさんの花が咲いています。皆さんのお家の近くにも色々な植物があるでしょう。

スケッチブック片手に出かけて、それらをスケッチしてみるのはどうですか?

花を描くのは、むずかしいと思う人は、まず花の中心から描いてみましょう。

色鉛筆で描く場合は、はじめは薄く、だんだん濃くしていくと思い通りの色に近づきますよ。色んな色を重ねてみるのもいいですね。仕上げにきゅっと濃い色を入れると形がはっきりします。

こんな感じです。↓

ひのいち広場に来ていたお友達もチャレンジしました。

「むずかしい~。」と言いながら、気が付いたら夢中になっていました。

みなさんもおうちの近くでぜひやってみてください。

絵を沢山描いたら、はがきサイズの紙に貼って、今会えない大切な人に送ってみてもいいかもしれませんね。

ウイルスに負けないためにも、心豊かに過ごせる工夫を考えていきましょう。

みなさんも知っている通り、感染を広げないためには今は家にいることが一番です。一小の先生達も、学校では交代でお仕事をして、なるべく家で過ごすよう工夫しています。

でも、おうちにずっといると、気持ちが落ち込むこともありますよね。

そんなみなさんが少しでも元気に明るく過ごせるように「はじめよう!おうちでアート」では、音楽や図画工作に関係する記事を書いていきます。

少しずつ更新するので、チェックしてみてください。

今日は、「おさんぽスケッチ」(図工・全学年対象)の紹介です。

校庭には、今たくさんの花が咲いています。皆さんのお家の近くにも色々な植物があるでしょう。

スケッチブック片手に出かけて、それらをスケッチしてみるのはどうですか?

花を描くのは、むずかしいと思う人は、まず花の中心から描いてみましょう。

色鉛筆で描く場合は、はじめは薄く、だんだん濃くしていくと思い通りの色に近づきますよ。色んな色を重ねてみるのもいいですね。仕上げにきゅっと濃い色を入れると形がはっきりします。

こんな感じです。↓

ひのいち広場に来ていたお友達もチャレンジしました。

「むずかしい~。」と言いながら、気が付いたら夢中になっていました。

みなさんもおうちの近くでぜひやってみてください。

絵を沢山描いたら、はがきサイズの紙に貼って、今会えない大切な人に送ってみてもいいかもしれませんね。

ウイルスに負けないためにも、心豊かに過ごせる工夫を考えていきましょう。

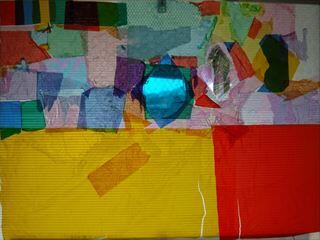

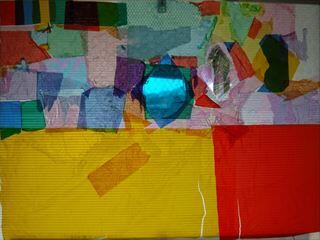

(4年生・図工)光のさしこむ絵2

プラスチックダンボールの表と裏の両方に材料を貼ったり、材料を立体的に盛り上がるように貼ったり…と様々な工夫がありました。

鑑賞活動では、「なるほど!こんな表し方もあったのか。」「自分には思いつかないな。」と互いの工夫に感心し合っていました。

※4年生の作品は、登校日に一斉に持ち帰る予定です。

鑑賞活動では、「なるほど!こんな表し方もあったのか。」「自分には思いつかないな。」と互いの工夫に感心し合っていました。

※4年生の作品は、登校日に一斉に持ち帰る予定です。

(4年生・図工)光のさしこむ絵

4年生は、半透明のプラスチックダンボールに透明な材料を切ったり、貼ったりして光のさしこむ絵をつくりました。

友達と窓の近くで見せ合い、どんな風に見えるか確かめながら楽しく活動しました。

出来上がった作品を紹介します。

友達と窓の近くで見せ合い、どんな風に見えるか確かめながら楽しく活動しました。

出来上がった作品を紹介します。

(5年生・図工)お皿が焼きあがりました!2

表現するときにより自分らしい表現になるよう、まず自分の思い出や記憶の中で印象に残ったことをイメージしています。一つ一つの作品に作者らしいエピソードが込められています。想像しながら見ると楽しいですね。

※5年生の作品は、登校日に一斉に持ち帰る予定です。

※5年生の作品は、登校日に一斉に持ち帰る予定です。

(5年生・図工)お皿が焼きあがりました!

5年生の題材「和の形~文様で表す四季~」を紹介します。

この題材は、日本に古くから伝わる文様を鑑賞し、そこで感じたことを基にイメージを広げ、季節を表す文様を考えて皿の形に表す活動です。

はじめの鑑賞活動では、昔の人の文様に込めた思いや時を経て洗練されてきた形の美しさを味わいました。

文様は、現代でも生活の様々なところで使われています。

家の中にもあるかもしれません。ぜひ探してみましょう。

この題材は、日本に古くから伝わる文様を鑑賞し、そこで感じたことを基にイメージを広げ、季節を表す文様を考えて皿の形に表す活動です。

はじめの鑑賞活動では、昔の人の文様に込めた思いや時を経て洗練されてきた形の美しさを味わいました。

文様は、現代でも生活の様々なところで使われています。

家の中にもあるかもしれません。ぜひ探してみましょう。

(6年生・図工)卒業制作2

※16日(月)から学校の施設開放が始まります。

作品返却は、23日(月)に行う予定ですが、施設開放日に持ち帰ることもできます。返却を希望する場合は、職員室に声をかけて名簿にチェックをしてから持ち帰ってください。

(6年生・図工)卒業制作

一小の児童の皆さん、おうちでどのように過ごしていますか。

臨時休校が延長となり、皆さんのいない学校は、がらんと静まりかえってとても寂しい様子です。

学校で一緒に勉強することはできませんが、せめて三学期の学習を振り返れたら…と考え、これから少しずつ三学期につくった作品を紹介したいと思います。

今日は、6年生の卒業制作です。

この作品は、今、1階の廊下に飾られています。塗装をしていないので、廊下を通ると木のいい香りがします。

題材名は、「ナイスなイス」です。

決められた板のサイズから、自分だけの面白い形のイスをつくりました。

電動糸のこぎりで形をくり抜いたり、木の色や模様の違いを生かして組み合わせたり、自分なりの工夫が沢山詰まっています。

臨時休校が延長となり、皆さんのいない学校は、がらんと静まりかえってとても寂しい様子です。

学校で一緒に勉強することはできませんが、せめて三学期の学習を振り返れたら…と考え、これから少しずつ三学期につくった作品を紹介したいと思います。

今日は、6年生の卒業制作です。

この作品は、今、1階の廊下に飾られています。塗装をしていないので、廊下を通ると木のいい香りがします。

題材名は、「ナイスなイス」です。

決められた板のサイズから、自分だけの面白い形のイスをつくりました。

電動糸のこぎりで形をくり抜いたり、木の色や模様の違いを生かして組み合わせたり、自分なりの工夫が沢山詰まっています。

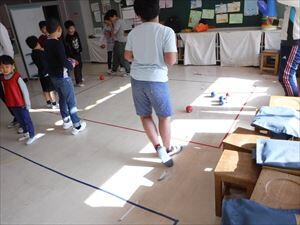

(さくら組)長縄記録会

ロープジャンプ大会が中止となったため、

さくら組で長縄記録会を行いました。

なんと記録員は。。。。。。

校長先生でした。

記録は3分間で130回!!!

その後、1・2年生のみでも記録にチャレンジし、

3分間で59回跳ぶことができました。

ご参観・応援いただいた保護者の皆様ありがとうございました。

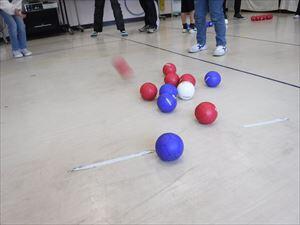

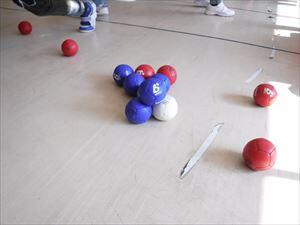

(さくら組)さくらンピックボッチャ大会 レストラン学習

残念ながら、お別れ遠足は中止となってしまいましたが、

ボッチャ大会とレストラン学習を行いました。

ボッチャの大会に出場経験のある千葉先生からボッチャの説明を受けて

試合を行いました。

そんな中、ボールの上にボールを乗せるという

高等テクニック(?)を披露した子も!!!

レストラン学習では「麒麟坊」で会食をしました。

卒業まで約1か月となりました。

6年生との貴重な思い出が作れ、子どもたちも嬉しそうでした。

(さくら組)調理学習 6年生卒業カレー作り

さくら組

6年生が下級生に向けてカレーを作りました。

6年間かけて学んだことをもとに

基本的に1人で、1つの鍋を作りました。

材料を切って

鍋で煮込んで

リンゴジュース、トマト、コーヒー、ケチャップなど、

それぞれが持ち寄った隠し味を入れて。。。。。。。

さくら組で会食をしました。

例年に加え、今回はスイートポテトもありました。

日頃お世話になっている方々と、6年生の保護者の方をお招きして

楽しい時間となりました。

片付けはさくら組全体で行いました。

6年生への感謝の気持ちを込めて下級生もしっかり活動することができました。

雛人形を飾っています

140周年ホールにて雛人形を飾っています。

3月3日桃の節句まで飾っています。ご来校の際には

ぜひ、ご覧ください

(さくら組)ランチルームでの給食

栄養士の瀬川さんを招いて、ランチルームでの会食を行いました。

普段とは異なる、「おしゃれ」な場所での給食を楽しみました。

(1年生・2年生・さくら組)生活科まつり

2月10月(月)と2月14日(金)に1年生・2年生・さくら組で

生活科まつりを行いました。

子どもたちでお店の企画、運営を行いました。

それぞれがお店屋さん、お客さんの両方を行いました。

ご参観された保護者の皆様もありがとうございました。

開校記念朝会を行いました。

明日、2月8日は本校の開校記念日ということで

本日開校記念朝会を行いました。

校長先生の話に始まり、

続いて、卒業生の先輩方のお話として澤千代美さんをお招きし、お話を伺いました。

澤さんは1964年東京オリンピックの際に聖火ランナーを務めた方で、

その当時の貴重な体験を聞いたり、写真を見せていただいたりしました。

また、澤さんはパワーリフティング世界一でもあり、

パワーリフティングで世界一になったときの映像も見せていただきました。

続いて、4年生とさくら組が日野囃子保存会の皆様と

日野囃子を披露しました。

大太鼓としめ太鼓を組み合わせたリズムと

それに合わせた踊りがとても軽快でした。

さらに、ゲストとして

本校卒業生のシンガーソングライターの「SIO」さんをお招きして

3曲のミニライブを行っていただきました。

本校の給食の放送で使用している「風に乗って」も披露していただき、

耳慣れた曲に、児童たちは口ずさみながら聞いていました。

また、本校PTAが70周年を迎えたことを記念して、記念品もいただきました。

1時間という短い時間ではありましたが、

児童たちにとって忘れらない時間となったと思います。

参加していただいた、ご来賓、ゲストの皆様ありがとうございました。

また、ご参観いただいた保護者の皆様もありがとうございました。

(さくら組 3・4年)はかりをつかおう

はかりの使い方とはかりの種類を学習した後、

教室にあるものの重さをはかりました。

(さくら組 1・2年)春探し

霜柱が立つ気温ではありますが、、、

音読でも「うめの花」を扱っているため、

春探しに行きました。

梅の花

ヒメオドリコソウ

オオイヌノフグリ

チューリップのつぼみ

春はもうすぐですね

(さくら組)1月のお誕生日会

1月のお誕生日会を開きました。

お祝いをした後に、

校庭を広く使って3年生から6年生でドロケイとドッジビーをしました。

(さくら組1・2年生)節分

今日は2月3日ということで節分について学びました。

どんな鬼が心の中に潜んでいるかを考え、

それに打ち勝つために豆まきをしました。

鬼に負けるな!!

(さくら組 1・2年生)生活科まつりにむけて

生活科まつりにむけてお店の準備をしています。

実際におもちゃで遊んでみた後に、、、

どんなお店を出したいかみんなで話し合いました。

「ボーリング」と「車」のお店を出します。

お店開き頑張りましょう!

体育館渡り廊下のペンキ塗装

6月29日9:00~11:30

「扇風機清掃」と並行して、ダンディーkaiの皆さんが「体育館渡り廊下のペンキ塗装」にも取り組んでくださいました。

before

after

とてもきれいになりました。お父さん方、ありがとうございました。

集合写真(今年はダンディーkaiの幟旗もつくりました!)

皆様お疲れ様でした。

次回は

「みんなで避難所一泊体験kai!!」7月27日~28日

です。

また、お世話になります。

「扇風機清掃」と並行して、ダンディーkaiの皆さんが「体育館渡り廊下のペンキ塗装」にも取り組んでくださいました。

before

after

とてもきれいになりました。お父さん方、ありがとうございました。

集合写真(今年はダンディーkaiの幟旗もつくりました!)

皆様お疲れ様でした。

次回は

「みんなで避難所一泊体験kai!!」7月27日~28日

です。

また、お世話になります。

扇風機清掃&ペンキ塗り

6月29日(土)9:00~11:15

PTAとひのいちダンディーkai共催で「扇風機清掃」が行われました。

各教室の扇風機を解体して一つ一つ丁寧に清掃していただきました。

ご参加いただいた皆様、お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

PTAとひのいちダンディーkai共催で「扇風機清掃」が行われました。

各教室の扇風機を解体して一つ一つ丁寧に清掃していただきました。

ご参加いただいた皆様、お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

6年日光移動教室59

無事に帰校しました。

解散式です。

たくさんの思い出を

もちかえってきたことでしょう。

これにて、

日光移動教室の報告、

終了です。

ご覧いただきありがとうございました。

解散式です。

たくさんの思い出を

もちかえってきたことでしょう。

これにて、

日光移動教室の報告、

終了です。

ご覧いただきありがとうございました。

6年日光移動教室58

あきる野IC通過

もうすぐ帰校。

もうすぐ帰校。

6年日光移動教室57

高坂PAでトイレ休憩終了

高坂PA出発直前のバス車中

高坂PA出発直前のバス車中

6年日光移動教室56

見学。

すべて終わりました。

学校へ帰ります。

すべて終わりました。

学校へ帰ります。

6年日光移動教室55

草木ドライブインで、

おみやげタイム。

最後の買い物、楽しく過ごしています。

おみやげタイム。

最後の買い物、楽しく過ごしています。

6年日光移動教室54

草木ドライブインで、昼食です。

6年日光移動教室53

道徳の授業で学習した

星野富弘さん。

みんな真剣に鑑賞中……。

館内の撮影できません。

玄関先の画像で……。

星野富弘さん。

みんな真剣に鑑賞中……。

館内の撮影できません。

玄関先の画像で……。

6年日光移動教室52

富弘美術館に到着

静かに

多くの作品を鑑賞しています。

静かに

多くの作品を鑑賞しています。

6年日光移動教室49

足尾銅山

6年日光移動教室50

足尾銅山

6年日光移動教室51

足尾銅山

見学が終わり、

富弘美術館へ

見学が終わり、

富弘美術館へ

6年日光移動教室48

足尾銅山

6年日光移動教室46

足尾銅山

トロッコに乗って坑道へ

トロッコに乗って坑道へ

6年日光移動教室47

足尾銅山