文字

背景

行間

【潤八】【デジこれ】潤八×ICTで質の高い授業を!

2学期からスタートしている「潤八なかよし大作戦」。

両校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」を推進する観点から、共同イベントの計画等に目が向きがちですが、もう一つ大事なねらいとして、「共同授業」の実施があります。

本校は一昨年度まで、熊本県の山都町立潤徳小学校と「東西潤徳小学校コラボレーション」に取り組んでいました。

日野市、そして本校と全く環境の違う九州の学校との交流は驚きの連続であり、「共同授業」を行った際も、その「違い」についてピックアップする内容が多く見られました。(一例は、こちら)

しかし、「共同授業」を行う際の課題もありました。

他県ですので、児童が使用する教科書や個人端末の機種が違うこと、スクールバスの運行の関係から、本校と生活時程が違うことなどです。

ですから、「共同授業」の実践は、イベント的な側面があり、日常的な授業の交流は難しい面がありました。

しかし、八小は、同じ市内ですから、上述の課題はほとんどクリアされます。

また、同じ地域内の学校同士のため、社会科、総合的な学習の時間などでは、両校で同一の学習課題を設定し、学びを深めることも可能です。

ですから、日常的な授業の交流につなげやすい環境といえます。

特に3年生は、社会科で日野市のことについて学習します。

つまり、本校も八小も「共同授業」を進めやすい学年なのです。

このこともあり、本校の3-4と八小の3-1の子供たちは、先行して「共同授業」に取り組み始めています。(詳しくは、こちら)

久し振りに八小の3-1の子たちが画面に映って、歓声を上げる本校の3-4の子供たちです。

授業ですから、本校の日直の児童が代表して号令をかけます。

3-4日直「これから、2時間目の授業を始めます。」

両校3年生「よろしくお願いします。」

今日の授業の内容は、先月、「阿川園」を訪問し(詳しくは、こちら)、梨の栽培について学んできたことを八小の児童に伝えるというものです。

本校から「阿川園」には徒歩で行けますが、八小からは徒歩で行くには難しく、日野市の農業について学習している八小の子供たちにとっては、ほとんど知らない内容と思われるので、学びを深めることにつながるはずです。

こうして、グループごとに交流を開始します。

先月、初めて交流した際、Chromebookの小さな画面だけでは、グループ全員が画面を見ながら話すことが難しいという大きな課題が見付かりました。

そこで、本校が東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び(デジこれ)推進地区」実践校の指定を受けたことに伴う予算で購入したモニター(詳しくは、こちら)をフル活用し、端末の小さな画面をのぞき込まなくても交流しやすいよう、改善を図りました。

両校児童とも、端末使用のスキルアップが図られています。

Google Meetの接続は自分たちで行っています。

本校3年生A「すみません、カメラONにしてもらえますか?」

本校3年生B「これから発表するので、マイクをOFFにしてください。」

画面越しにコミュニケーションをとりながら調整していきます。

でも、オンラインにはトラブルがつきもの。

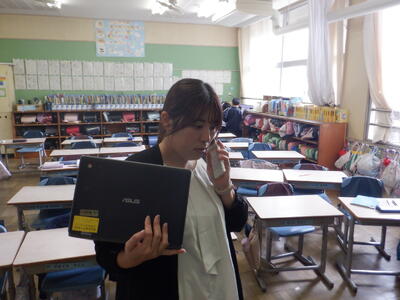

なかなか、画面が映らない班もあり、こうした時は、担任同士が電話で連絡を取り合って状況を確認しています。

急にアナログに戻ります。(苦笑)

「デジこれ実践校」ですから、ちょっと近未来的な取組も進めます。

日野市では、授業支援ソフトとして「ミライシード」を導入しています。

その中の「ムーブノート」の機能を使い、本校の3年生たちは、「阿川園」で学んだことを電子メモにまとめています。

それを「画面共有」しながら、八小に説明しています。

八小の子たちも同じ電子メモを見ながら説明を聞くことができるわけです。

当然、交流ですから、八小からもアプローチがあります。

八小3年生A「梨の木って、どんな木ですか?」

本校3年生C「普通だけど・・・あ、梨が取りやすいように、枝が針金に絡まっています。」

八小3年生B「梨の花は何色ですか?」

本校3年生D「白い色です。見学したときはあまり咲いていなかったけど、春は白い花でいっぱいになるそうです。」

ひととおり発表を終えると、フリータイムになります。

本校3年生E「八小では、どんな勉強をしていますか?」

八小3年生C「国語は『ちいちゃんのかげおくり』です。」

本校3年生たち「おぉ、同じ~!」

同じ市内ですからねぇ・・・。

だんだん、くだけた質問も。

本校3年生F「運動会、どっちが勝った?」

八小3年生D「白組!」

互いに喜ぶ白組の子たち。

こうして、学びも友情も深めることができました。

八小の子たちからは、梨の育て方がよく分かったなどの感想が寄せられていました。

最後に手を振り合って交流終了です。(八小から見た交流の様子は、こちら)

ちなみに、「電子メモ」には、八小からのリアクションも付けることができます。

自分のまとめた「電子メモ」に「拍手」のリアクションがついていないか、何回も見直している子もいました。

今回は、本校からの発表でしたが、今後、八小からの発表も計画されています。

だんだんとスキルアップし、充実した「共同授業」につなげてほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)