推進室情報 2008年

子どもたちからの人権メッセージ発表会

第15回 子どもからの人権メッセージ発表会が、市民会館の小ホールで開かれました。

市内の小・中学校全校から代表の児童・生徒25名が、人権に関する考えを堂々と

発表しました。

「お互いに助け合って、自分だけでなくみんなが幸せになる権利を大切にしていきたい。」

「いじめがなくなるには、一人一人が相手を思いやる気持ちが大切です。」

「私はまだ人に親切にするということがどのようなことなのか完ぺきにはわかりません。

でも、親切な行動をとることができて、みんなが優しい気持ちになれるような

ことができる人に、なりたい。」

終わりは人権擁護委員の能瀬委員の言葉でしめくくられました。

市内の小・中学校全校から代表の児童・生徒25名が、人権に関する考えを堂々と

発表しました。

「お互いに助け合って、自分だけでなくみんなが幸せになる権利を大切にしていきたい。」

「いじめがなくなるには、一人一人が相手を思いやる気持ちが大切です。」

「私はまだ人に親切にするということがどのようなことなのか完ぺきにはわかりません。

でも、親切な行動をとることができて、みんなが優しい気持ちになれるような

ことができる人に、なりたい。」

終わりは人権擁護委員の能瀬委員の言葉でしめくくられました。

第七幼稚園教育委員会訪問

本日は第七幼稚園の教育委員会訪問でした。

本園と隣接しているあさひがおか保育園とは、平成17年度に「あさひがおか幼児園」としてスタートし、交流を図っています。現在、合同カリキュラムにそった保育が行われています。

このカリキュラムは「自分を支える力」「人とのかかわり」「ものとのかかわり」の3項目を重点において、小学校への円滑な接続を意識して作成したものです。この内容は、遊びや活動を通して両園それぞれが実践しています。

本園と隣接しているあさひがおか保育園とは、平成17年度に「あさひがおか幼児園」としてスタートし、交流を図っています。現在、合同カリキュラムにそった保育が行われています。

このカリキュラムは「自分を支える力」「人とのかかわり」「ものとのかかわり」の3項目を重点において、小学校への円滑な接続を意識して作成したものです。この内容は、遊びや活動を通して両園それぞれが実践しています。

|  |

| お客様に元気よくご挨拶。 あっという間に子ども達に囲まれた 加島教育長。 | 4歳児は七夕のかざりを作っています。 田口委員長も子ども達と一緒にかざり作り。 |

|  |

| 5歳児の竹太鼓の演技。 幼児園祭りでのお披露目を目指して特訓中。 | 子ども達は絵本が大好き。 毎日、先生の読み聞かせを 楽しみにしています。 |

|  |

| 子ども達の楽しみなお弁当の時間。 「これおいしいんだよ」と浮須参事に自慢。 | 保育園の給食時間にも お邪魔させていただきました。 |

プラグインのインストール

メディアコーディネータが、連日裏方として活躍しています。

日野市では市内の小・中学校で理科を教えるすべての先生が理科ねっとわーくの利用者登録を行い、市のサーバーから市内のすべての学校にデジタル教材を配信しています。しかし、デジタル教材を再生するにあたっては、プラグインが必要となります。

そこで、メディアコーディネータが各学校を回って、理科の授業で使う教室用のコンピュータにプラグインのインストール作業を行っているわけです。

この作業も後一週間で終了予定です。

空き教室や理科室にずらりと並べられた授業用コンピュータ・・・

日野市では市内の小・中学校で理科を教えるすべての先生が理科ねっとわーくの利用者登録を行い、市のサーバーから市内のすべての学校にデジタル教材を配信しています。しかし、デジタル教材を再生するにあたっては、プラグインが必要となります。

そこで、メディアコーディネータが各学校を回って、理科の授業で使う教室用のコンピュータにプラグインのインストール作業を行っているわけです。

この作業も後一週間で終了予定です。

空き教室や理科室にずらりと並べられた授業用コンピュータ・・・

旭が丘小学校学校課訪問

本日は旭が丘小学校の学校課訪問でした。

本校の自慢は校地内にある雑木林で、平成16年度全国学校林活用部門で特選を受賞しています。この雑木林を活用して、子ども達は様々な体験を行い、環境を学んでいます。

雑木林を中島校長先生に案内していただきました。

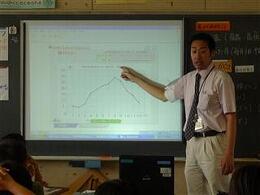

全学級の授業を見せていただきました。算数でICTが活用されていました。

本校の自慢は校地内にある雑木林で、平成16年度全国学校林活用部門で特選を受賞しています。この雑木林を活用して、子ども達は様々な体験を行い、環境を学んでいます。

雑木林を中島校長先生に案内していただきました。

全学級の授業を見せていただきました。算数でICTが活用されていました。

| 第4学年算数 変わり方を見やすく表そう ICT活用指導力Bー2 折れ線グラフの書き方の徹底を図るために 、デジタルコンテンツを活用しています。 細かな目盛を全員で確認したり、何度も書き やり直したり、様々なデータをすぐにグラフを表したりすることができます。 |

愛知県からの視察(平山中学校視察)

愛知県春日井市の小・中学校の教務主任の先生方が、平山中学校でICTを活用した授業をご覧になりました。

全国から注目を受けている日野市です。学期末試験目前にもかかわらず、お役に立てるなら、ということで、進んで日常の授業を公開して下さった平山中学校の先生方です。正留校長先生、石川副校長先生と行富教務主任(主幹教諭)が丁寧に説明してくださいました。

第2学年体育 バレーボール ICT活用指導力Cー4

自分のパスやスパイク等のフォームを振り返って技術を向上させるために、スポーツミラーを活用しています。映像を見て、先生もアドバイスをしています。

全国から注目を受けている日野市です。学期末試験目前にもかかわらず、お役に立てるなら、ということで、進んで日常の授業を公開して下さった平山中学校の先生方です。正留校長先生、石川副校長先生と行富教務主任(主幹教諭)が丁寧に説明してくださいました。

第2学年体育 バレーボール ICT活用指導力Cー4

自分のパスやスパイク等のフォームを振り返って技術を向上させるために、スポーツミラーを活用しています。映像を見て、先生もアドバイスをしています。

|  |

| 第2学年国語 聞く生活を考えよう ICT活用指導力Bー2・3 課題をわかりやすく説明するために、 デジタル教科書を活用しました。 授業のまとめでは、目的に応じて聞くことが できたか生徒の聞き取りメモを拡大して 確かめています。 | 第1学年理科 水や栄養分を運ぶしくみ ICT活用指導力Bー2 理科ねっとわーくのデジタル教材を 活用しています。 導管と師管のつくりを立体的に確かめ、 次時に行う観察の視点を明確にしています。 |

| |

| 授業参観後は、行富主幹教諭による 説明と質疑応答。 「ICT化に向けて実際に学校を動かす 中心は教務主任で、覚悟が必要です!」 |

平山中学校学校課訪問

本日は平山中学校の学校課訪問でした。

◆本校は、校務支援システム推進校です。積極的に校務の情報化に取り組んでいます。

すべての先生が、校務支援システムの週案簿(週ごとの指導計画)を活用しており、

毎日の振り返り(評価欄)も記録しています。

振り返り(評価欄)もぎっしり入力されている週案簿

保健室では、日々の保健日誌も校務支援システムで作成しています。

◆授業でのICT活用にも積極に取り組んでおり、全教科で「ICTを活用した年間授業計画」を作成しています。今年度は「ICTの効果的な活用のための授業デザイン力・指導力の向上」を研究テーマにしています。

第3学年 学級活動 修学旅行に向けて ICT活用指導力Cー1

修学旅行の行程を、Web上の情報(時刻表、観光案内、地図等)をもとにグループごとに検討しています。パソコン室以外でも、授業用のPCを集めてグループごとに使っています。無線LANであるため、いろいろな学習形態が可能です。

◆本校は、校務支援システム推進校です。積極的に校務の情報化に取り組んでいます。

すべての先生が、校務支援システムの週案簿(週ごとの指導計画)を活用しており、

毎日の振り返り(評価欄)も記録しています。

振り返り(評価欄)もぎっしり入力されている週案簿

保健室では、日々の保健日誌も校務支援システムで作成しています。

| 「出席状況などの入力が、 保健日誌にも反映されるので 効率的です。」 |

◆授業でのICT活用にも積極に取り組んでおり、全教科で「ICTを活用した年間授業計画」を作成しています。今年度は「ICTの効果的な活用のための授業デザイン力・指導力の向上」を研究テーマにしています。

|  |

| 第3学年 選択理科 大地がゆれる ICT活用指導力Bー3・4 地震が起こったときの様子や揺れの伝わり方 などの既習事項を復習するために、 理科ねっとわーくのデジタル教材を 使っています。 | 第2学年 理科 感覚と運動のしくみ ICT活用指導力Bー3・4 収縮する筋肉のようすをわかりやすく 説明するために、理科ねっとわーくの デジタル教材を使っています。 |

| |

| 第2学年 理科 電流とその利用 ICT活用指導力Bー3・4 単元で使う押さえておきたい用語や記号を、Web上のコンテンツを参考にしながら 説明しています。 |

修学旅行の行程を、Web上の情報(時刻表、観光案内、地図等)をもとにグループごとに検討しています。パソコン室以外でも、授業用のPCを集めてグループごとに使っています。無線LANであるため、いろいろな学習形態が可能です。

|  |

| 第3学年 選択英語 ICT活用指導力Bー3 単語の発音や読みの確認をし、 デジタル教科書を活用して みんなで音読しています。 | 第2学年 道徳 ともに生きる ICT活用指導力Bー1・2 今年度から始まった特別支援学校の生徒の 副籍制度にあわせて、VTRを視聴し、 共に生きることを考えています。 |

梅雨の中央公園

市役所前の中央公園広場は、一面のシロツメグサです。

雨の中にアジサイの花が一際目立ちます。

雨の中にアジサイの花が一際目立ちます。

家庭・地域に働きかける重要性

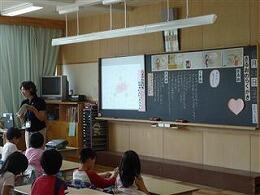

★毎年、市内の全小・中学校で、「道徳授業地区公開講座」を実施しています。

道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行っていますが、家庭・学校・地域社会の連携のもとで行う必要があるために、この道徳授業地区公開講座で道徳の時間を保護者、地域の方に公開し、一緒に考えていただく機会を設けています。日野市だけでなく都内の小・中学校全校で実施しています。

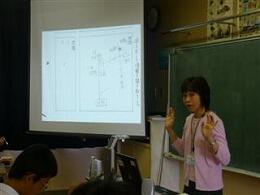

★★本日開催された平山小学校の「道徳授業地区公開講座」のテーマは、

「心の通うかかわり合いのできる子をめざして~正しい情報モラルの育成~」 でした。

日野市では、情報安全教育として、情報モラル面の指導と、情報安全・危機回避面に関する指導の両面を、各教科・領域で、情報を扱うすべての学習活動の中で取り上げて指導しています。特に、道徳の時間では、道徳的判断力の育成のもととなる心を耕したり、ルールを守ろうとする心情を高めています。

新学習指導要領でも、道徳の中に新たに以下のように情報モラルの指導が明記されました。

「児童・生徒の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指導に留意すること。」

人としてしてはいけないことや善悪の判断、基本的なしつけなどは、家庭、学校、地域との連携を図りながら繰り返し指導し、その徹底を図る必要があります。子どものネット上のトラブルを解決する策の一つは、子どもの心を育てることです。今後も豊かな心を育成する基盤となるように道徳の時間を位置づけ、子どもたちが思いやりの心をもって前向きに情報ツールを使えるような心を耕していかなければなりませんそれに加えて、ルール、情報安全・危機回避面に関する指導も必要です。これについては、各家庭の協力が不可欠です。避けて通れないネット上の現実を知ること、子どもの実態をよく捉えること、携帯電話の必要性等を話し合うこと、与えた場合の物理的なセキュリティ対策、使い方の約束等に責任をもつこと等、学校が積極的に働きかける効果を感じました。

本日は、平山小学校の「道徳授業地区公開講座」に参加させていただき、情報モラルや情報安全に関する話題を取り上げる重要性を実感しました。今年度は、市内の他の小・中学校でも、このようなテーマで「道徳授業地区公開講座」に取り組む学校が増えています・・・

★★★公開された全学級の授業は、すべてICTが活用されていました。

また、学年での共通学習や学級ごとの話し合いなど、学習場面に応じて、平山小ならではのオープンスペースも効果的に活用されていました。 ICT活用指導力Dー1・2・3・4

【D 情報モラルなどを指導する能力】

D-1 児童が発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報のやりとり

ができるように指導する。

D-2 児童が情報社会の一員としてルールやマナーを守って、情報を集めたり発信したりできるよ

うに指導する。

D-3 児童がインターネットなどを利用する際に、情報の正しさや安全性などを理解し、健康面に

気をつけて活用できるように指導する。

D-4 児童がパスワードや自他の情報の大切さなど、情報セキュリティの基本的な知識を身につけ

ことができるように指導する。

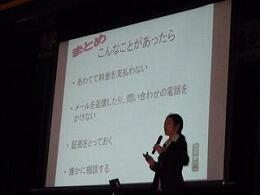

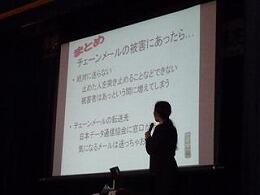

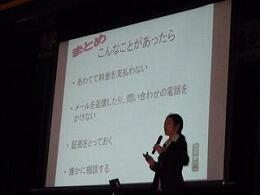

公開授業後は、児童代表、先生の代表、保護者の代表、地域の代表によるシンポジウムで、

道徳の授業を振り返りました。

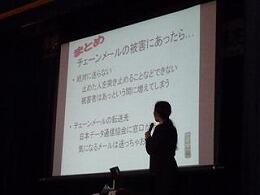

シンポジウムの後は、警視庁八王子少年センターの井口由美子さんによる講演会でした。

子ども達が道徳的判断力をつける際の基礎・基本となる知識を伝えて下さいました。

道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行っていますが、家庭・学校・地域社会の連携のもとで行う必要があるために、この道徳授業地区公開講座で道徳の時間を保護者、地域の方に公開し、一緒に考えていただく機会を設けています。日野市だけでなく都内の小・中学校全校で実施しています。

★★本日開催された平山小学校の「道徳授業地区公開講座」のテーマは、

「心の通うかかわり合いのできる子をめざして~正しい情報モラルの育成~」 でした。

日野市では、情報安全教育として、情報モラル面の指導と、情報安全・危機回避面に関する指導の両面を、各教科・領域で、情報を扱うすべての学習活動の中で取り上げて指導しています。特に、道徳の時間では、道徳的判断力の育成のもととなる心を耕したり、ルールを守ろうとする心情を高めています。

新学習指導要領でも、道徳の中に新たに以下のように情報モラルの指導が明記されました。

「児童・生徒の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指導に留意すること。」

人としてしてはいけないことや善悪の判断、基本的なしつけなどは、家庭、学校、地域との連携を図りながら繰り返し指導し、その徹底を図る必要があります。子どものネット上のトラブルを解決する策の一つは、子どもの心を育てることです。今後も豊かな心を育成する基盤となるように道徳の時間を位置づけ、子どもたちが思いやりの心をもって前向きに情報ツールを使えるような心を耕していかなければなりませんそれに加えて、ルール、情報安全・危機回避面に関する指導も必要です。これについては、各家庭の協力が不可欠です。避けて通れないネット上の現実を知ること、子どもの実態をよく捉えること、携帯電話の必要性等を話し合うこと、与えた場合の物理的なセキュリティ対策、使い方の約束等に責任をもつこと等、学校が積極的に働きかける効果を感じました。

本日は、平山小学校の「道徳授業地区公開講座」に参加させていただき、情報モラルや情報安全に関する話題を取り上げる重要性を実感しました。今年度は、市内の他の小・中学校でも、このようなテーマで「道徳授業地区公開講座」に取り組む学校が増えています・・・

★★★公開された全学級の授業は、すべてICTが活用されていました。

また、学年での共通学習や学級ごとの話し合いなど、学習場面に応じて、平山小ならではのオープンスペースも効果的に活用されていました。 ICT活用指導力Dー1・2・3・4

【D 情報モラルなどを指導する能力】

D-1 児童が発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報のやりとり

ができるように指導する。

D-2 児童が情報社会の一員としてルールやマナーを守って、情報を集めたり発信したりできるよ

うに指導する。

D-3 児童がインターネットなどを利用する際に、情報の正しさや安全性などを理解し、健康面に

気をつけて活用できるように指導する。

D-4 児童がパスワードや自他の情報の大切さなど、情報セキュリティの基本的な知識を身につけ

ことができるように指導する。

|  |

| 第1学年「思いやり・親切」 「もらってうれしい手紙の ことばは何ですか? いやなことばは何ですか?」 | 第2学年「思いやり」 「悪口が多くの人に見られると その人がいやな思いをするから、 してはいけないことですね。」 |

|  |

| 第3学年「節度・節制・自立」 「テレビゲームばかりしていると どうなるの? 上手につきあうには どうしたらいいでしょう。」 | 第4学年「思いやり」 「写真を撮ったりするときは、 相手の気持ちを考えましょうね。」 |

|  |

| 第5学年「自由・規律」 「どうしてメールでうまく 伝わらなかったのでしょう。 見えなくても相手のことを 考えられるように・・・」 | 第6学年「自由・規律」 「携帯電話は本当に必要なの? 大人の人の意見も聞いてみましょう・・・」 |

| |

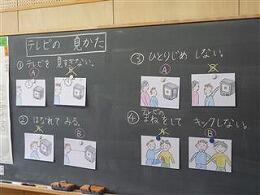

| わかくさ学級「自由・規律」 「テレビの見方を考えましょう」 |

道徳の授業を振り返りました。

シンポジウムの後は、警視庁八王子少年センターの井口由美子さんによる講演会でした。

子ども達が道徳的判断力をつける際の基礎・基本となる知識を伝えて下さいました。

遠くても日野市に来る価値が大きいから・・・

本日午後、台東区学校改革担当課の吉田正俊課長をはじめとする3人の方が来室されました。昨年11月にも訪問され、今回は2回目の訪問です。今年度9月から台東区内の小・中学校のモデル校で、校務支援システムの導入が決まったということでした。

導入目前であるため、研修の内容等やセキュリティの運用等、具体的な質問をたくさん受けました。

「都内と言えども遠いです。でも、遠くても日野から学ぶことはたくさんあり、価値が大きいからやってきました。」 と、吉田課長。

日野市が作り上げてきた校務支援システムの主要機能がいくつかの自治体に導入され、問い合わせの電話も多くなっています。

今後、東京都のICT化、校務の情報化はぐんと進みそうです。

導入目前であるため、研修の内容等やセキュリティの運用等、具体的な質問をたくさん受けました。

「都内と言えども遠いです。でも、遠くても日野から学ぶことはたくさんあり、価値が大きいからやってきました。」 と、吉田課長。

日野市が作り上げてきた校務支援システムの主要機能がいくつかの自治体に導入され、問い合わせの電話も多くなっています。

今後、東京都のICT化、校務の情報化はぐんと進みそうです。

4ヶ所同時にテレビ会議

午前中、推進室に来客がありました。日野のインタラクティブスタディの実践研究に興味をもたれた文京区のNPO法人の方です。そこで、4ヶ所のテレビ会議が実現しました。推進室と、信州大学の東原教授と、更埴市立埴生小学校元校長の宮原先生と教育センターコンピュータ室にいる職員です。

こちら推進室の様子・・・

こちら推進室の様子・・・

画面は4分割。上段は教育センターと大学。 下段は、宮原先生と推進室。

宮原先生は校長時代、インタラクティブスタディによる算数の授業を継続して行い、基礎基本の徹底を図り、学力向上を図ったという実践をされました。

◆宮原先生の実践はこちらに紹介されています。

http://www.eri21.or.jp/econews/eco89.pdf

◆日野市の昨年度の実践もこちらに紹介されています

http://www.eri21.or.jp/econews/eco103.pdf

宮原先生は校長時代、インタラクティブスタディによる算数の授業を継続して行い、基礎基本の徹底を図り、学力向上を図ったという実践をされました。

◆宮原先生の実践はこちらに紹介されています。

http://www.eri21.or.jp/econews/eco89.pdf

◆日野市の昨年度の実践もこちらに紹介されています

http://www.eri21.or.jp/econews/eco103.pdf