推進室情報 2008年

「ネットいじめ」への対応(生活主任研修会)

本日行われた生活指導主任研修会のテーマは「ネットいじめへの対応」。

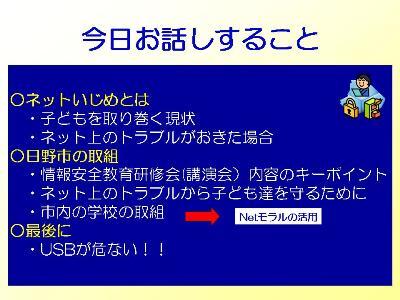

毎回この生活指導主任研修会に出席してくださっている日野警察署の少年係長さんは、

ハイテク犯罪の用語解説をしてくださいました。

担当校長である日野第一中学校の吉村校長先生は、ネットいじめへの対応は小・中連携が

大切であるというお話をされました。

今回メディアコーディネータは、ネットいじめに関する日野市の現状と今までの取組、

今度の対応について、お話しました。

各学校の取組についても具体的に紹介しました。

新成人の日野人へ

日野市民会館大ホールで成人式が行われました。

約2000人の新成人のお祝いの日です。

平成生まれの新成人もいます。

会場には、小・中学校の校長先生も駆けつけてくださいました。

以下、田口直教育委員長のお祝いの言葉です。

新しく成人の仲間入りをなさった皆さん、本日はおめでとうございます。

成人式というのは、皆さんにとって一つの通過点に過ぎないかも知れません。

皆さんがお生まれになった頃の日本は右肩上がりの経済成長のまっただなかでした。

1991年にいわゆるバブルがはじけてから、努力に努力を重ねて築き上げてきた経済も

昨年秋には、百年に一度という金融危機におちいりました。

このことは、これからの私たちの生き方にも大きな影響がありますが、そんな中で成人式を

迎えられた皆さんに贈る言葉として、私からは、「人生には無駄がない」という言葉を

掲げたいと思います。

「人生に無駄がない」と言ったのは、昨年の第139回芥川賞を受賞した中国人の女性作家

ヤン・イー(楊逸)さんです。ヤンさんは、文化大革命の時代、貧しい農村に下放されたご家族の一員で、辛い青春を過ごしました。自分の人生を自由に選べない「息苦しさ」のなかで、横浜に暮らす伯父さんから送られた絵葉書を見て、日本に憧れ、1987年に来日しました。

言葉もわからない日本で、日本語を学ぶのにどれほどの苦労を重ねられたかは、察して余ります。アルバイトを重ねながら大学をでて、中国語を教えながら、日本語で作品を書き続けました。「時が滲む朝」という作品が、芥川賞受賞作品となりました。

日本語を母語としない人が芥川賞に選ばれたのは初めてでした。

報われるかどうかわからないことに努力をし続けられたのは、「問題があるのが当たり前」「人生に無駄はない」という、究極のところを支えた楽観と、強い意志であったのだと思います。「頑張るということは、もうダメだと思った時に始まる」のではないでしょうか?

皆さんには「若いときに苦労していること、努力していることは全て栄養・サプリメント」

と笑い飛ばすくらいの活力を持ち続けていただきたいと思います。

憧れを自分の心の中で育み、突き進んで行って欲しいと、大きな期待を込めて申し上げ、お祝いの言葉に代えさせていただきます。

本日はおめでとうございます。

約2000人の新成人のお祝いの日です。

平成生まれの新成人もいます。

会場には、小・中学校の校長先生も駆けつけてくださいました。

以下、田口直教育委員長のお祝いの言葉です。

新しく成人の仲間入りをなさった皆さん、本日はおめでとうございます。

成人式というのは、皆さんにとって一つの通過点に過ぎないかも知れません。

皆さんがお生まれになった頃の日本は右肩上がりの経済成長のまっただなかでした。

1991年にいわゆるバブルがはじけてから、努力に努力を重ねて築き上げてきた経済も

昨年秋には、百年に一度という金融危機におちいりました。

このことは、これからの私たちの生き方にも大きな影響がありますが、そんな中で成人式を

迎えられた皆さんに贈る言葉として、私からは、「人生には無駄がない」という言葉を

掲げたいと思います。

「人生に無駄がない」と言ったのは、昨年の第139回芥川賞を受賞した中国人の女性作家

ヤン・イー(楊逸)さんです。ヤンさんは、文化大革命の時代、貧しい農村に下放されたご家族の一員で、辛い青春を過ごしました。自分の人生を自由に選べない「息苦しさ」のなかで、横浜に暮らす伯父さんから送られた絵葉書を見て、日本に憧れ、1987年に来日しました。

言葉もわからない日本で、日本語を学ぶのにどれほどの苦労を重ねられたかは、察して余ります。アルバイトを重ねながら大学をでて、中国語を教えながら、日本語で作品を書き続けました。「時が滲む朝」という作品が、芥川賞受賞作品となりました。

日本語を母語としない人が芥川賞に選ばれたのは初めてでした。

報われるかどうかわからないことに努力をし続けられたのは、「問題があるのが当たり前」「人生に無駄はない」という、究極のところを支えた楽観と、強い意志であったのだと思います。「頑張るということは、もうダメだと思った時に始まる」のではないでしょうか?

皆さんには「若いときに苦労していること、努力していることは全て栄養・サプリメント」

と笑い飛ばすくらいの活力を持ち続けていただきたいと思います。

憧れを自分の心の中で育み、突き進んで行って欲しいと、大きな期待を込めて申し上げ、お祝いの言葉に代えさせていただきます。

本日はおめでとうございます。

今年初めての満月

2009年はじめての満月が姿を現しました。

冷え切った夜空に輝いています。

月夜の下を走る多摩モノレール・・・(市役所の窓から)

冷え切った夜空に輝いています。

月夜の下を走る多摩モノレール・・・(市役所の窓から)

道徳で情報モラルを指導

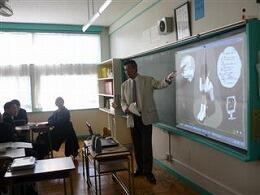

◆本日、道徳授業地区公開講座が、日野第二中学校で開催されました。

第1学年は、全クラスそろって情報モラルを取り上げました。

市内全校に導入された情報モラル教材「Net モラル」を使った授業です。

(ICT活用指導力D-1)

今日のテーマは「ネットいじめ」です。相手の気持ちに立った言動を考えるのがねらいです。

映し出されたアニメーションを見ながらグループごとに議論していました。

◆生徒の感想(ワークシートより一部抜粋)

◇言葉や相手の気持ちに気を付けたい

・さりげなく書いた言葉から、こんなにたくさんの人が書き込んでしまうことになり、

とても人を傷つけてしまうことがわかりました。 私も、ちょっと人が傷つく言葉を

言っていることがあるかもしれないので、これからは言葉に気を付けようと思いました。

・軽い気持ちで書き込みをしてはいけないと思いました。自分が言った何気ない一言が、

相手をすごく傷つけてしまうこともあるので、直接言うときも気を付けた方が良いと

思いました。

・正面から堂々と相手に向き合ったほうが、自分の気持ちは伝わると思いました。

自分から名乗らないくせに、相手を傷つける言葉を並べるなんてひどいと思います。

今日の授業で相手の気持ちを学びました。

◇ネット上では気を付けたい

・私はケータイもパソコンも持っていないけれど、ケータイなどを持つようになった時に

今日の授業のことを活かして他人の悪口を 書かないように気を付けたいと思います。

・普段からネットでよく遊ぶし楽しいけれど、こわいなあと思いました。自分は絶対に

やらないようにします! 誹謗・中傷は見ていても気分が悪いので、なくなったら

いいと思います。

・ネットに書くと、違う人たちも見ていてどんどんエスカレートしてしまい、書かれた人は、

他の誰かわからない人たちにもひどいことを言われて、とてもいやな気持ちになってしまう

し、不安にもなるということを知りました。

・ネットに何かを書き込めばそれがどんどんエスカレートしてしまうから、悪口は絶対に

書いてはいけないと改めて思いました。

・誰が書き込んでいるのかわからない掲示板は、世界中のみんなが自分のことを嫌っているの

かと思うぐらい不安になります。どんな理由があっても、掲示板に悪口を書き込んでは

いけません。

・相手に目の前で言われるのとネットで書き込まれるのとでは全く違います。 誰に悪口を

言われているのかも分からずに不安になってしまいます。ネット上でのいじめは卑怯です。

絶対にやってはいけないと思いました。

・書き込みをしたときに見る人が誰だか分からないのがよくないと思います。

もし、誰が書いたのかが分かる仕組みにしたらネットいじめは減ると思います。

・ネットやメールは使い方によっては便利だけれど、使い方を誤ると、簡単に相手を傷つける

ものに変わってしまいます。

・コンピュータも携帯も使い方次第で、人の心を傷つけたりこわい思いをさせてしまいます。

使い方を間違えると大きな問題になってしまうので、考えて使った方が良いと思いました。

◆日野市では、特別活動や総合的な学習の時間、技術科の授業を通して、すべての学級で、

この教材を活用しながら情報安全教育を行ってきました。

◆新学習指導要領の道徳には、新たに情報モラルの指導が加えられました。

中学校だけでなく、小学校も同様です。本日の授業に関連して、新学習指導要領の道徳の解説

には、以下のように書かれています。「具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと

顔を合わせての会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響について考えるなど、

インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした指導が考えられる。また、ネット

上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材として授業を進めることも考え

られる。その際、その問題の根底にある他者への共感や思いやり、法やきまりのもつ意味など

について生徒が考えを深めることができるように働き掛けることが重要になる。」

◆他者への思いやりの気持ちをもつことや、ルールを守ることの大切さといった道徳的な価値

は、日常生活でもネット上でも変わりません。また、日常的なコミュニケーションとネット上

のコミュニケーションも、本質的には変わりません。にもかかわらず、いろいろな問題がネッ

トを通して起こりうるということを、具体的な題材をもとに考え、話し合うことが大切です。

第1学年は、全クラスそろって情報モラルを取り上げました。

市内全校に導入された情報モラル教材「Net モラル」を使った授業です。

(ICT活用指導力D-1)

今日のテーマは「ネットいじめ」です。相手の気持ちに立った言動を考えるのがねらいです。

映し出されたアニメーションを見ながらグループごとに議論していました。

◆生徒の感想(ワークシートより一部抜粋)

◇言葉や相手の気持ちに気を付けたい

・さりげなく書いた言葉から、こんなにたくさんの人が書き込んでしまうことになり、

とても人を傷つけてしまうことがわかりました。 私も、ちょっと人が傷つく言葉を

言っていることがあるかもしれないので、これからは言葉に気を付けようと思いました。

・軽い気持ちで書き込みをしてはいけないと思いました。自分が言った何気ない一言が、

相手をすごく傷つけてしまうこともあるので、直接言うときも気を付けた方が良いと

思いました。

・正面から堂々と相手に向き合ったほうが、自分の気持ちは伝わると思いました。

自分から名乗らないくせに、相手を傷つける言葉を並べるなんてひどいと思います。

今日の授業で相手の気持ちを学びました。

◇ネット上では気を付けたい

・私はケータイもパソコンも持っていないけれど、ケータイなどを持つようになった時に

今日の授業のことを活かして他人の悪口を 書かないように気を付けたいと思います。

・普段からネットでよく遊ぶし楽しいけれど、こわいなあと思いました。自分は絶対に

やらないようにします! 誹謗・中傷は見ていても気分が悪いので、なくなったら

いいと思います。

・ネットに書くと、違う人たちも見ていてどんどんエスカレートしてしまい、書かれた人は、

他の誰かわからない人たちにもひどいことを言われて、とてもいやな気持ちになってしまう

し、不安にもなるということを知りました。

・ネットに何かを書き込めばそれがどんどんエスカレートしてしまうから、悪口は絶対に

書いてはいけないと改めて思いました。

・誰が書き込んでいるのかわからない掲示板は、世界中のみんなが自分のことを嫌っているの

かと思うぐらい不安になります。どんな理由があっても、掲示板に悪口を書き込んでは

いけません。

・相手に目の前で言われるのとネットで書き込まれるのとでは全く違います。 誰に悪口を

言われているのかも分からずに不安になってしまいます。ネット上でのいじめは卑怯です。

絶対にやってはいけないと思いました。

・書き込みをしたときに見る人が誰だか分からないのがよくないと思います。

もし、誰が書いたのかが分かる仕組みにしたらネットいじめは減ると思います。

・ネットやメールは使い方によっては便利だけれど、使い方を誤ると、簡単に相手を傷つける

ものに変わってしまいます。

・コンピュータも携帯も使い方次第で、人の心を傷つけたりこわい思いをさせてしまいます。

使い方を間違えると大きな問題になってしまうので、考えて使った方が良いと思いました。

◆日野市では、特別活動や総合的な学習の時間、技術科の授業を通して、すべての学級で、

この教材を活用しながら情報安全教育を行ってきました。

◆新学習指導要領の道徳には、新たに情報モラルの指導が加えられました。

中学校だけでなく、小学校も同様です。本日の授業に関連して、新学習指導要領の道徳の解説

には、以下のように書かれています。「具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと

顔を合わせての会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響について考えるなど、

インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした指導が考えられる。また、ネット

上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材として授業を進めることも考え

られる。その際、その問題の根底にある他者への共感や思いやり、法やきまりのもつ意味など

について生徒が考えを深めることができるように働き掛けることが重要になる。」

◆他者への思いやりの気持ちをもつことや、ルールを守ることの大切さといった道徳的な価値

は、日常生活でもネット上でも変わりません。また、日常的なコミュニケーションとネット上

のコミュニケーションも、本質的には変わりません。にもかかわらず、いろいろな問題がネッ

トを通して起こりうるということを、具体的な題材をもとに考え、話し合うことが大切です。

特別支援教育の理解をしていただくために

本日、三沢中学校を会場にして、特別支援教育の講演会を開催しました。

特別支援教育について多くの方に理解していただき、ひのっ子の豊かな成長を支えることを目的として、今回は、幼稚園、保育園、小・中学校の保護者と地域の方を対象に開いたものです。

講師は、日野市の特別支援教育の推進に多くのご支援をいただいている、

明星大学の小貫先生です。

小貫先生は、「発達障害とは何か~特別支援教育の理解~」というテーマで、

・通常学級に在籍する発達障害について

・子どもの<困り感>と疑似体験

・成功体験の確保について など

大変わかりやすくお話してくださいました。

本講演会は、2月14日にも別の会場で実施します。

特別支援教育について多くの方に理解していただき、ひのっ子の豊かな成長を支えることを目的として、今回は、幼稚園、保育園、小・中学校の保護者と地域の方を対象に開いたものです。

講師は、日野市の特別支援教育の推進に多くのご支援をいただいている、

明星大学の小貫先生です。

小貫先生は、「発達障害とは何か~特別支援教育の理解~」というテーマで、

・通常学級に在籍する発達障害について

・子どもの<困り感>と疑似体験

・成功体験の確保について など

大変わかりやすくお話してくださいました。

本講演会は、2月14日にも別の会場で実施します。

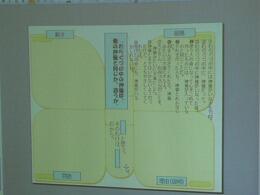

教務主任の先生は大忙し

本日午後、教務主任研修会がありました。

教務主任は今、来年度に向けて大忙しの日々です。

来年度から始まる新学習指導要領の移行措置を踏まえて、指導計画の作成、

授業時数の確保、年間行事の調整など、教育課程の編成を行っています。

授業時数については、校務支援システムが導入されてから、大変正確に把握できるようになりました。先生方が週案簿に、授業予定や授業記録を入力することで、各教科の年間授業時数達成率が自動的に計算され、表示されます。

本日の研修会では、授業時数の確保と、次年度の年度更新作業について、話題となりました。

教務主任研修会には、毎回、校務支援システムの開発にかかわる業者の方にも出席していただいています。現場の声が反映されて機能改善が図られるのは、大変うれしいことです。

教務主任は今、来年度に向けて大忙しの日々です。

来年度から始まる新学習指導要領の移行措置を踏まえて、指導計画の作成、

授業時数の確保、年間行事の調整など、教育課程の編成を行っています。

授業時数については、校務支援システムが導入されてから、大変正確に把握できるようになりました。先生方が週案簿に、授業予定や授業記録を入力することで、各教科の年間授業時数達成率が自動的に計算され、表示されます。

本日の研修会では、授業時数の確保と、次年度の年度更新作業について、話題となりました。

教務主任研修会には、毎回、校務支援システムの開発にかかわる業者の方にも出席していただいています。現場の声が反映されて機能改善が図られるのは、大変うれしいことです。

新学期の始まり

|  |

| 澄み渡った青空を走る飛行機雲・・・ | 今日から3学期、挨拶運動の日。 元気な声が空に響きます。 |

| |

| いつも学校を応援してくださる 地域の方々に感謝です。 「挨拶は あいての目みて足とめて 言葉と同時に えしゃく添え」 (平山小学校にて) |

英国のICT事情

昨日、横浜国立大学の野中先生が来室されました。

「教育の情報化の手引き」の作成に向けて打ち合わせを行いました。

先生は、ICT環境整備と学力の向上について調査されているということで、日野市の様子もお聞きになられました。

ICT環境の整備ができたからといって学力向上のデータがすぐに出るものではありません。

エビデンスを求められるのは避けられませんが、数値だけではなかなか判断はできません。

ICTの効果は、実際に教室に行ってみて、実感しています。

子どもたちの集中した表情や満足そうな表情などから授業の充実度が伺えます。

総花的に見てもICTの効果はなかなか見えてきません。

具体的な部分部分を見ていけば、子ども達が今までできなかったことがICTによってできるようになった、という効果が見えてきます。

・・・・・・・・

野中先生は英国のICT環境に大変詳しい先生です。

このことについて、急遽、指導主事の勉強会をしてくださいました・・・

訪問された学校のスライドで、説明してくださいました。

英国がICTにかける予算は膨大で、天つりプロジェクターは当たり前の環境であるとのこと、うらやましい限りです。

「教育の情報化の手引き」の作成に向けて打ち合わせを行いました。

先生は、ICT環境整備と学力の向上について調査されているということで、日野市の様子もお聞きになられました。

ICT環境の整備ができたからといって学力向上のデータがすぐに出るものではありません。

エビデンスを求められるのは避けられませんが、数値だけではなかなか判断はできません。

ICTの効果は、実際に教室に行ってみて、実感しています。

子どもたちの集中した表情や満足そうな表情などから授業の充実度が伺えます。

総花的に見てもICTの効果はなかなか見えてきません。

具体的な部分部分を見ていけば、子ども達が今までできなかったことがICTによってできるようになった、という効果が見えてきます。

・・・・・・・・

野中先生は英国のICT環境に大変詳しい先生です。

このことについて、急遽、指導主事の勉強会をしてくださいました・・・

訪問された学校のスライドで、説明してくださいました。

英国がICTにかける予算は膨大で、天つりプロジェクターは当たり前の環境であるとのこと、うらやましい限りです。

冬休みも研修会

教育センターで、ICT活用研究委員会の実践部会を開きました。

数学部会、算数部会、国語部会のメンバーが集まり、それぞれの実践と今後の授業予定について報告し合いました。

国語部会からは、日野第三小学校の実践が報告されました。

(第5学年「わらぐつの中の神様」)

「ふだん、家で、国語の授業が話題になったことはなかったのに、このバタフライマップ」の学習では、家でもずっとこの国語の時間の話をしていた、という保護者の方の話を聞いて、

学習の効果を改めて実感しました。」

今日の委員会には、東原教授もテレビ会議で参加して下さいました。

来月には「教科を深めるICT活用」授業研究会を開催し、最終的には、それぞれの部会での授業記録をWeb上で紹介します。

数学部会の授業研究会は2月4日(水)に行います。(会場:日野第三中学校)

算数部会と国語部会の授業研究会は2月10日(火)に行います。(会場:日野第二小学校)

上記の、「教科を深めるICT活用」授業研究会の詳細はこちらをご覧下さい。

数学部会、算数部会、国語部会のメンバーが集まり、それぞれの実践と今後の授業予定について報告し合いました。

国語部会からは、日野第三小学校の実践が報告されました。

(第5学年「わらぐつの中の神様」)

「ふだん、家で、国語の授業が話題になったことはなかったのに、このバタフライマップ」の学習では、家でもずっとこの国語の時間の話をしていた、という保護者の方の話を聞いて、

学習の効果を改めて実感しました。」

今日の委員会には、東原教授もテレビ会議で参加して下さいました。

来月には「教科を深めるICT活用」授業研究会を開催し、最終的には、それぞれの部会での授業記録をWeb上で紹介します。

数学部会の授業研究会は2月4日(水)に行います。(会場:日野第三中学校)

算数部会と国語部会の授業研究会は2月10日(火)に行います。(会場:日野第二小学校)

上記の、「教科を深めるICT活用」授業研究会の詳細はこちらをご覧下さい。

今年最初の定例校長会

今年最初の定例校長会が開かれました。

★馬場市長年頭挨拶

「昨年は、子ども達によい教育を行っていただいたことにお礼申し上げます。

マスコミは暗いニュースばかり提供していますが、丑三つ時の暗闇の後は明るい朝を迎えます。今、ここを乗り切れば明るい未来が待っています。戦争直後の大変な時も、日本人は前を向いて明るくたくましく生きぬき、今の世をつくってきました。こういう危機の時こそ日本人本来の力を発揮できる時です。

日野の教育は、ICTを始め充実しており、昨年度の行政評価(新聞社による行政サービス調査)の結果、第3位で、教育内容も評価されています。子育て支援に関しても評価されています。今後、子どもの数はさらに増えそうです。こんな厳しい時こそ支えるのは自治体です。困っている人に対応できる日野市を目指します。支えの必要な子どもには温かな配慮をお願いします。

作家、塩見七生さんの書かれた「ローマ人の物語」「ローマ亡き後の地中海世界」には、今の時代に学ぶものがあります。ローマという絶対権力が壊れた後にどういうことになり、どのように対処したのか・・・。アメリカ経済が崩れてきた今の時代、新しい文明の扉を開けつつある黎明期かもしれません。原点に返って、人としてどう生きるかという道徳や倫理観を教えることが大切ではないかと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。」

★加島教育長年頭挨拶

いつも財政が厳しいと慣用句のごとく言ってきましたが、仲田の新体育館(市民の森ふれあいホール)の着工延期に見られように、来年度は本当に厳しい状況です。法人の市民税の大幅減収で、来年度はマイナス予算必至です。昨年度の校長会で、教育の充実で日野市は第3位という新聞記事を紹介しました。教育や子育ての予算には極力配慮するという市長の方針は不動のものですが、新規事業はもちろん規定経費でも見直しは避けられません。冬の時代に入ってきましたので、足腰を鍛えて無駄を省き、創意工夫を重ねて、日野市の学校が一歩一歩築いてきた学校教育の厚み・レベルを落とさず、その充実を図っていきたいと考えています。

1 授業改善について

全国学力調査結果に政治が関与し、公開非公開で揺れてきました。揉めが大きくなれば調査の継続にも影響が出てくるかもしれません。この問題については、冷静にその行方を見守っていきたいと考えていますが、大事なことは調査結果の分析と授業改善です。指導主事の詳細な分析では、例えば中学校の関数などは、日野市だけでなく全体的な傾向ではありますが、基礎も活用も正答率が低く、無回答の多さが気になるところです。各学校では他の調査結果も含め、分析をもとに授業改善に取り組んでいただいていますが、次の2点つが重要です。

(1)授業改善

日野市の授業研究は、実践研究の日野といってもよいほどに分厚く懐の深いものとなってきています。授業研究は、教員の専門性を最もよく示すと言う意味で学校の華です。発表には教育委員にも出席していただいていますが、高い評価になっています。保護者も好意的です。指定を受ける受けないは別にして、校長先生のリーダーシップのもと、先生方が共同して授業研究を進め、子ども達に返してほしいと思います。若い教員が多くなっている現在、その必要性は高まっています。授業研究を重ねる中で、学校の特色にも磨きがかかってくると思います。

(2)ICT

校長先生のご努力により、また市長の強力なバックアップにより、日野市はICTの全国でも有数の先進都市になりました。文科省をはじめ日野市の実践例の紹介記事は多数にのぼります。校長先生方の取組も紹介されています。近く、多摩の教育長会の視察もあると聞いています。次のステップは、ICTが授業の中に日常的に溶け込んでわかりやすく興味のもてる授業が展開されることです。郷土研究の教育資料が毎年蓄積されていくように、ICTを活用した効果的な授業例を教科ごとに収集、体系化し、それを教員が利用できるようにしたいと考えています。これがICTのこれからの方向を考えています。そのためのプロジェクトを立ち上げるのでご協力ください。

学力重視の新学習指導要領が本年から先行実施されますが、日野市の先生方の授業力の向上こそがその鍵です。

2 子どもたちの指導について

(1)情報化の問題

元旦の新聞の子どもの声に、「小中学生にケータイを持たせる。持っている人と持っていない人の差が大きいから」とありました。情報化社会の問題については、学校便り等で校長先生にも書いていただき、保護者に啓発していただいているところですが、今日の日本の社会は情報技術の発展に似合うだけの内面的な発展を遂げているのか疑問です。情報化の光と並んで影もその姿を見せてきています。もう一つの私たちに見えない情報の世界が形成されていて、少年少女に犠牲者が出ています。時に加害者にもなっています。子ども達がこの世界に接触することは、狼の待ち受ける森に裸で無防備のまま入っていくような不安を覚えます。

日野市では学業に関係ないものを携帯も含めて学校へ持ち込まない等の指導をしていますが、都教委などの通知などを踏まえて、悲劇が起こらないように引き続きフィルタリング機能や情報モラルについて子どもだけでなく保護者にも啓発し続けて欲しいと思います。

(2)早寝早起き朝ごはん

規則正しい生活習慣が子ども達の健康・健全育成の基盤にあることは言うまでもありません。幼少期の子ども達の視力が最悪との文科省の調査も出ています。早寝早起き朝ごはんは、市長部局でも環境政策という別の観点からPRしていますが、情報化の問題と合わせて引き続き課程に啓発して欲しいと思います。

3 学校評価について

日野市の学校はこれまでも保護者アンケートをとるなどして、一年間を反省して翌年度からの学校運営に活かすという、プラン、ドゥ、シーの学校運営が行われていました。今年から、教育委員会と校長先生たちの合同の検討を経て統一形式による法律に基づく学校評価が始まりました。日野市の特徴は、教育委員会が決めた共通目標と学校が決めた独自の目標の二本立てになっていること、一枚の簡潔な表となっていること、この様式は専門家の方々からも評価が高いと聞いています。

学校評価が、見える学校、開かれた学校づくりのツールとして、学校と保護者・地域の連携・施着剤として機能すること、学校運営の着実な改善につながることなどを期待しています。今後、共通学力調査と同様、統一様式ということで、学校同士の比較が可能になること、目標設定の内容が問われてくることなど厳しいことも予想されますが、新しい考えで取り組んで欲しいと思います。

教育委員会自身の評価も法定化されています。3月議会に報告する予定で作業を進めています。

4 後継者の育成について

本年から主任教諭が制度化され、学校は従来のフラットな組織から、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、一般教諭、という階層的な組織に変わってきたと思います。

これから日野市として大事なことは順次後継者を養成していくことです。日野教育に課題はあるとしても、今やかつての学校とは違うとの言葉をよく耳にします。良くなったという評価です。これも校長先生方の懸命な努力の賜ですが、良き伝統として、次の世代に引き継いでいかなければなりません。引き継ぐということもリーダーの大事な役割です。小学校校長会、中学校校長会としても従来から後継者育成に組織的な努力をいただいています。教育委員会もその発掘に力を注ぐので、引き続きの取組をお願いしたいと思います。後継者を輩出してこそ、日野教育の底力と言えるのではないでしょうか。

5 学校教育基本構想(教育のまち 日野)

学校教育基本構想は、現在パブリックコメントを締め切ったところで、これから教育委員会の決定を得たいと思っています。4つの教育目標、3つの基本方針、11の項目、88の施策を内容としています。この中には、今年度の重点目標である、ICT活用教育、特別支援教育、幼小中一貫教育も当然含まれており、今後の日野の学校教育が向かう方向性を示すものです。本年は基本構想にいう「教育のまち 日野」元年という記念すべき年です。「静かな牛のようにひたすら前に押してゆき」、一つ一つ具体化していきたいと考えていますので、校長先生方のご協力をお願いしたいと思います。

★浮須参事年頭挨拶

「厳しい年の幕開けです。しかし、馬場市長、加島教育長をはじめ、皆さんのお話を伺っていると、「厳しいからこそ」という強さや「ピンチをチャンスに変える」といった積極性を改めて感じています。

私も、今、このような時代だからこそみんなが力を合わせることが大切であると考えています。今年のキーワードは「連携とフットワーク」としたいと思います。厳しいときだからこそ、常に子ども達を真ん中に置き、学校・家庭・地域・行政の連携と協力が必要であると考えます。

また、その連携のためには、「顔と顔をあわせる」「その場に足を運ぶ」「時間をつくる」といったフットワークが大切です。教育長からお話があった「日野市学校教育基本構想(教育のまち 日野)」にも、ニーズと課題に応える教育行政の推進として「現場発の教育改革」が強く謳われています。

この姿勢を忘れず、校長先生方と一緒に、牛のように一歩一歩を着実に歩み、時には手を取り合ってウシウシを互いの努力をたたえ合い、微笑み合えるような一年にしていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願いします。」

ICTマーク(セキュリティ部門)授与式を行いました。以下の5校の校長先生に、浮須参事からICTマークが授与されました。

・日野第二小学校

・日野第三小学校

・日野第五小学校

・平山小学校

・滝合小学校

推進室からは、次のことについてお話させていただきました。

1 1CTを活用した授業の実践について

2 情報安全教育について

3 ICT審査結果について

4 その他

(ICTマークについて、USBからのウイルス発生について

データのバックアップについて)

★馬場市長年頭挨拶

「昨年は、子ども達によい教育を行っていただいたことにお礼申し上げます。

マスコミは暗いニュースばかり提供していますが、丑三つ時の暗闇の後は明るい朝を迎えます。今、ここを乗り切れば明るい未来が待っています。戦争直後の大変な時も、日本人は前を向いて明るくたくましく生きぬき、今の世をつくってきました。こういう危機の時こそ日本人本来の力を発揮できる時です。

日野の教育は、ICTを始め充実しており、昨年度の行政評価(新聞社による行政サービス調査)の結果、第3位で、教育内容も評価されています。子育て支援に関しても評価されています。今後、子どもの数はさらに増えそうです。こんな厳しい時こそ支えるのは自治体です。困っている人に対応できる日野市を目指します。支えの必要な子どもには温かな配慮をお願いします。

作家、塩見七生さんの書かれた「ローマ人の物語」「ローマ亡き後の地中海世界」には、今の時代に学ぶものがあります。ローマという絶対権力が壊れた後にどういうことになり、どのように対処したのか・・・。アメリカ経済が崩れてきた今の時代、新しい文明の扉を開けつつある黎明期かもしれません。原点に返って、人としてどう生きるかという道徳や倫理観を教えることが大切ではないかと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。」

★加島教育長年頭挨拶

いつも財政が厳しいと慣用句のごとく言ってきましたが、仲田の新体育館(市民の森ふれあいホール)の着工延期に見られように、来年度は本当に厳しい状況です。法人の市民税の大幅減収で、来年度はマイナス予算必至です。昨年度の校長会で、教育の充実で日野市は第3位という新聞記事を紹介しました。教育や子育ての予算には極力配慮するという市長の方針は不動のものですが、新規事業はもちろん規定経費でも見直しは避けられません。冬の時代に入ってきましたので、足腰を鍛えて無駄を省き、創意工夫を重ねて、日野市の学校が一歩一歩築いてきた学校教育の厚み・レベルを落とさず、その充実を図っていきたいと考えています。

1 授業改善について

全国学力調査結果に政治が関与し、公開非公開で揺れてきました。揉めが大きくなれば調査の継続にも影響が出てくるかもしれません。この問題については、冷静にその行方を見守っていきたいと考えていますが、大事なことは調査結果の分析と授業改善です。指導主事の詳細な分析では、例えば中学校の関数などは、日野市だけでなく全体的な傾向ではありますが、基礎も活用も正答率が低く、無回答の多さが気になるところです。各学校では他の調査結果も含め、分析をもとに授業改善に取り組んでいただいていますが、次の2点つが重要です。

(1)授業改善

日野市の授業研究は、実践研究の日野といってもよいほどに分厚く懐の深いものとなってきています。授業研究は、教員の専門性を最もよく示すと言う意味で学校の華です。発表には教育委員にも出席していただいていますが、高い評価になっています。保護者も好意的です。指定を受ける受けないは別にして、校長先生のリーダーシップのもと、先生方が共同して授業研究を進め、子ども達に返してほしいと思います。若い教員が多くなっている現在、その必要性は高まっています。授業研究を重ねる中で、学校の特色にも磨きがかかってくると思います。

(2)ICT

校長先生のご努力により、また市長の強力なバックアップにより、日野市はICTの全国でも有数の先進都市になりました。文科省をはじめ日野市の実践例の紹介記事は多数にのぼります。校長先生方の取組も紹介されています。近く、多摩の教育長会の視察もあると聞いています。次のステップは、ICTが授業の中に日常的に溶け込んでわかりやすく興味のもてる授業が展開されることです。郷土研究の教育資料が毎年蓄積されていくように、ICTを活用した効果的な授業例を教科ごとに収集、体系化し、それを教員が利用できるようにしたいと考えています。これがICTのこれからの方向を考えています。そのためのプロジェクトを立ち上げるのでご協力ください。

学力重視の新学習指導要領が本年から先行実施されますが、日野市の先生方の授業力の向上こそがその鍵です。

2 子どもたちの指導について

(1)情報化の問題

元旦の新聞の子どもの声に、「小中学生にケータイを持たせる。持っている人と持っていない人の差が大きいから」とありました。情報化社会の問題については、学校便り等で校長先生にも書いていただき、保護者に啓発していただいているところですが、今日の日本の社会は情報技術の発展に似合うだけの内面的な発展を遂げているのか疑問です。情報化の光と並んで影もその姿を見せてきています。もう一つの私たちに見えない情報の世界が形成されていて、少年少女に犠牲者が出ています。時に加害者にもなっています。子ども達がこの世界に接触することは、狼の待ち受ける森に裸で無防備のまま入っていくような不安を覚えます。

日野市では学業に関係ないものを携帯も含めて学校へ持ち込まない等の指導をしていますが、都教委などの通知などを踏まえて、悲劇が起こらないように引き続きフィルタリング機能や情報モラルについて子どもだけでなく保護者にも啓発し続けて欲しいと思います。

(2)早寝早起き朝ごはん

規則正しい生活習慣が子ども達の健康・健全育成の基盤にあることは言うまでもありません。幼少期の子ども達の視力が最悪との文科省の調査も出ています。早寝早起き朝ごはんは、市長部局でも環境政策という別の観点からPRしていますが、情報化の問題と合わせて引き続き課程に啓発して欲しいと思います。

3 学校評価について

日野市の学校はこれまでも保護者アンケートをとるなどして、一年間を反省して翌年度からの学校運営に活かすという、プラン、ドゥ、シーの学校運営が行われていました。今年から、教育委員会と校長先生たちの合同の検討を経て統一形式による法律に基づく学校評価が始まりました。日野市の特徴は、教育委員会が決めた共通目標と学校が決めた独自の目標の二本立てになっていること、一枚の簡潔な表となっていること、この様式は専門家の方々からも評価が高いと聞いています。

学校評価が、見える学校、開かれた学校づくりのツールとして、学校と保護者・地域の連携・施着剤として機能すること、学校運営の着実な改善につながることなどを期待しています。今後、共通学力調査と同様、統一様式ということで、学校同士の比較が可能になること、目標設定の内容が問われてくることなど厳しいことも予想されますが、新しい考えで取り組んで欲しいと思います。

教育委員会自身の評価も法定化されています。3月議会に報告する予定で作業を進めています。

4 後継者の育成について

本年から主任教諭が制度化され、学校は従来のフラットな組織から、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、一般教諭、という階層的な組織に変わってきたと思います。

これから日野市として大事なことは順次後継者を養成していくことです。日野教育に課題はあるとしても、今やかつての学校とは違うとの言葉をよく耳にします。良くなったという評価です。これも校長先生方の懸命な努力の賜ですが、良き伝統として、次の世代に引き継いでいかなければなりません。引き継ぐということもリーダーの大事な役割です。小学校校長会、中学校校長会としても従来から後継者育成に組織的な努力をいただいています。教育委員会もその発掘に力を注ぐので、引き続きの取組をお願いしたいと思います。後継者を輩出してこそ、日野教育の底力と言えるのではないでしょうか。

5 学校教育基本構想(教育のまち 日野)

学校教育基本構想は、現在パブリックコメントを締め切ったところで、これから教育委員会の決定を得たいと思っています。4つの教育目標、3つの基本方針、11の項目、88の施策を内容としています。この中には、今年度の重点目標である、ICT活用教育、特別支援教育、幼小中一貫教育も当然含まれており、今後の日野の学校教育が向かう方向性を示すものです。本年は基本構想にいう「教育のまち 日野」元年という記念すべき年です。「静かな牛のようにひたすら前に押してゆき」、一つ一つ具体化していきたいと考えていますので、校長先生方のご協力をお願いしたいと思います。

★浮須参事年頭挨拶

「厳しい年の幕開けです。しかし、馬場市長、加島教育長をはじめ、皆さんのお話を伺っていると、「厳しいからこそ」という強さや「ピンチをチャンスに変える」といった積極性を改めて感じています。

私も、今、このような時代だからこそみんなが力を合わせることが大切であると考えています。今年のキーワードは「連携とフットワーク」としたいと思います。厳しいときだからこそ、常に子ども達を真ん中に置き、学校・家庭・地域・行政の連携と協力が必要であると考えます。

また、その連携のためには、「顔と顔をあわせる」「その場に足を運ぶ」「時間をつくる」といったフットワークが大切です。教育長からお話があった「日野市学校教育基本構想(教育のまち 日野)」にも、ニーズと課題に応える教育行政の推進として「現場発の教育改革」が強く謳われています。

この姿勢を忘れず、校長先生方と一緒に、牛のように一歩一歩を着実に歩み、時には手を取り合ってウシウシを互いの努力をたたえ合い、微笑み合えるような一年にしていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願いします。」

ICTマーク(セキュリティ部門)授与式を行いました。以下の5校の校長先生に、浮須参事からICTマークが授与されました。

・日野第二小学校

・日野第三小学校

・日野第五小学校

・平山小学校

・滝合小学校

推進室からは、次のことについてお話させていただきました。

1 1CTを活用した授業の実践について

2 情報安全教育について

3 ICT審査結果について

4 その他

(ICTマークについて、USBからのウイルス発生について

データのバックアップについて)

仕事始め

平成21年仕事始めの日。

教育委員会のある市役所5階フロアーでは、加島教育長の年頭挨拶。

「牛の歩みも千里。千里の道も一歩からと言われます。静かな牛のように、ひたすら前に力強く押していきましょう。 本年もみんなで力を合わせていきましょう。」

続いて市民会館大ホールでは馬場市長の年頭挨拶。

「100年に一度という世界同時不況の荒波を受け、先行きが見えない状況です。苦しい財政状況での対応に感謝します。量よりも質の世界がやってきます。苦しいときこそ、日本人本来の力を発揮していきましょう。第4次行政改革、市民病院の充実、子育て支援、教育(新学習指導要領が始まります。ICTもあります・・・)、健康、環境、福祉、そして街の品格にかかわる芸術文化等、必要な施策は出来るだけ工夫して進めます。

今年のテーマは『市民のあんしん力を高めよう』。セーフティネットコールセンターが中核となって全庁横串で市民の相談にのれるようにしましょう。不安な状況になったときに市民に手をさしのべるのが市役所です。

今年の干支は丑。丑のようにひたすら信念をもって前進すれば、道は必ず開けます。志をもって仕事に専念して下さい。」

|  |

| 「きれいにし隊」の活動始め。 週に一度、市の職員は当番制で活動しています。(画像は、豊田駅前で腕章をつけ 清掃活動をする推進室の職員) | 推進室もあわただしい年明け。 信州大学の東原教授と情報システム課の 職員によるICT環境の打ち合わせです。 |

未来の教室(3)理念を実現するために

CAI(Computer Assisted Instrucution コンピュータ支援学習)は、

コンピュータが学習者に直接指示を与えたり、教えるべき内容を示したりして学習者が自分のペースで進めていく学習です。

これについて『未来の教室』では、次のように示されています。

『問題を次々に提示してそれを解かせるというタイプのものは、ドリル的ではあってもCAIではない。そのほとんどは教授機能も学習機能ももっていない問題提示・解答採点機にしかすぎない。

CAIとして大切なことの一つは、これまで学習してきた個人データをもとに学習者がなぜできないかを診断し、できるようにするための方策を決定し治療することにある。そのためには、現在出されている問題のみで判断することをしないで、これまでの学習経過や学習者の反応を総合して判断しなければならない。これがなされていないような学習プログラムは、CAIとは言えずティーチングマシンにしか過ぎない。』

『CAIのコースウェア作成にあたっては、まず最初に複数の先生が長い時間をかけて徹底的に教材分析をして、どのような内容をどのような順序で教えるか、また、理解できない子どもにはどのようにして教えたらよいかなどを検討してからコースウェア作成にとりかかるのである。その結果、コースウェアには優秀なベテラン教師何人ものノウハウがびっしりと詰め込まれることになる。』

『(どうしても競争し、早さを誇りたくなったり、遅くて焦ったりする傾向があるが)大切なことは、子どもたちにコンピュータ学習は自分のペースで、自分なりに学習していくものなのだ。そのための助けをコンピュータがしているのだということをしっかりと理解させることである。』

・・・

日野市では、平成17年度から昨年度までの3年間、ひのっ子教育21開発委員会で、

「インタラクティブ・スタディ」の活用方法を研究してきました。

市内の先生方の作成したコースウェアもいくつかできました。

これらはすべて、推進室Webサイトのトップページから「インタラクティブスタディQ&A」をクリックしてみることができます。

また、今年度はICT活用委員会の算数実践部会で、この研究を継続して進めています。

夏の集中合宿の様子(八ヶ岳の大成荘にて)

研究成果は、2月10日(火)に市内の小学校で、

「教科を深めるICT活用」授業研究会(パナソニック教育財団「財団役員推薦による研究委託」)を開催します。 詳細は近日中に当サイトでお知らせいたします。

コンピュータが学習者に直接指示を与えたり、教えるべき内容を示したりして学習者が自分のペースで進めていく学習です。

これについて『未来の教室』では、次のように示されています。

『問題を次々に提示してそれを解かせるというタイプのものは、ドリル的ではあってもCAIではない。そのほとんどは教授機能も学習機能ももっていない問題提示・解答採点機にしかすぎない。

CAIとして大切なことの一つは、これまで学習してきた個人データをもとに学習者がなぜできないかを診断し、できるようにするための方策を決定し治療することにある。そのためには、現在出されている問題のみで判断することをしないで、これまでの学習経過や学習者の反応を総合して判断しなければならない。これがなされていないような学習プログラムは、CAIとは言えずティーチングマシンにしか過ぎない。』

『CAIのコースウェア作成にあたっては、まず最初に複数の先生が長い時間をかけて徹底的に教材分析をして、どのような内容をどのような順序で教えるか、また、理解できない子どもにはどのようにして教えたらよいかなどを検討してからコースウェア作成にとりかかるのである。その結果、コースウェアには優秀なベテラン教師何人ものノウハウがびっしりと詰め込まれることになる。』

『(どうしても競争し、早さを誇りたくなったり、遅くて焦ったりする傾向があるが)大切なことは、子どもたちにコンピュータ学習は自分のペースで、自分なりに学習していくものなのだ。そのための助けをコンピュータがしているのだということをしっかりと理解させることである。』

・・・

日野市では、平成17年度から昨年度までの3年間、ひのっ子教育21開発委員会で、

「インタラクティブ・スタディ」の活用方法を研究してきました。

市内の先生方の作成したコースウェアもいくつかできました。

これらはすべて、推進室Webサイトのトップページから「インタラクティブスタディQ&A」をクリックしてみることができます。

また、今年度はICT活用委員会の算数実践部会で、この研究を継続して進めています。

夏の集中合宿の様子(八ヶ岳の大成荘にて)

研究成果は、2月10日(火)に市内の小学校で、

「教科を深めるICT活用」授業研究会(パナソニック教育財団「財団役員推薦による研究委託」)を開催します。 詳細は近日中に当サイトでお知らせいたします。

未来の教室(2)人と人との相互作用を拡大するためのコンピュータ

『未来の教室』には次のように書かれています。

『教育は、あくまでも人と人との相互作用が中心であるべきである。一斉授業の形態下において個別化を達成するためにコンピュータの助けを借りるのであれば、人と人との相互作用とくに先生と児童との間のやりとりをどのようにして確保するかがコンピュータ学習にあたっての重大なキーとなる。』

『一斉授業の中で学習を個別化して、ひとりひとりの児童にあった教育をすることが必要である。そして、自分なりの努力をすれば、それなりに出来るのだという成功の経験を持たせることが大切である。児童ひとりひとりがよくわかり、満足するような教育が行われるならば授業も楽しくなり、自分でも勉強をするようになってくるのである。その結果として、児童の成績も向上してくるのである。』

以下、大切なキーワードです。

・先生と児童の相互作用は一斉授業では困難

・手をあげてよぶと先生がきてくれる

・学習者の相互作用が活発に行われだす

・先生は待てないがコンピュータは待てる

・ディスプレイを見るだけでなくノートに書くことが重要

・コンピュータがわかりやすく、わからない時は何回もくりかえし、ていねいに、はげまし

ながら自分がわかるまで教えてくれる

・自分で自分の勉強ができるから好きなのである。単に面白いからという理由からではない

・・・・・

『未来の教室』に書かれていることは、今、まさに日野市がめざそうとしていることなのです。この本に書かれた理念のもとに東原教授が開発されたのが「インタラクティブ・スタディ」です。

「手をあげると先生がすぐに来てくれるので、いつもの授業より質問しやすいです。」

(児童の声・・・市内の学校にて)

『教育は、あくまでも人と人との相互作用が中心であるべきである。一斉授業の形態下において個別化を達成するためにコンピュータの助けを借りるのであれば、人と人との相互作用とくに先生と児童との間のやりとりをどのようにして確保するかがコンピュータ学習にあたっての重大なキーとなる。』

『一斉授業の中で学習を個別化して、ひとりひとりの児童にあった教育をすることが必要である。そして、自分なりの努力をすれば、それなりに出来るのだという成功の経験を持たせることが大切である。児童ひとりひとりがよくわかり、満足するような教育が行われるならば授業も楽しくなり、自分でも勉強をするようになってくるのである。その結果として、児童の成績も向上してくるのである。』

以下、大切なキーワードです。

・先生と児童の相互作用は一斉授業では困難

・手をあげてよぶと先生がきてくれる

・学習者の相互作用が活発に行われだす

・先生は待てないがコンピュータは待てる

・ディスプレイを見るだけでなくノートに書くことが重要

・コンピュータがわかりやすく、わからない時は何回もくりかえし、ていねいに、はげまし

ながら自分がわかるまで教えてくれる

・自分で自分の勉強ができるから好きなのである。単に面白いからという理由からではない

・・・・・

『未来の教室』に書かれていることは、今、まさに日野市がめざそうとしていることなのです。この本に書かれた理念のもとに東原教授が開発されたのが「インタラクティブ・スタディ」です。

「手をあげると先生がすぐに来てくれるので、いつもの授業より質問しやすいです。」

(児童の声・・・市内の学校にて)

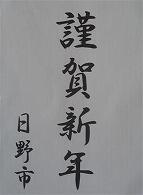

未来の教室(1)情報活用能力に関して考えたこと

『未来の教室』

この本と出会った人はみな、

「いつか、こういう教育をしてみたい・・・」

そう思ったに違いありません。

自分がその一人で、大きな影響を受けました。

著者は、当時筑波大学に勤務されていた中山和彦先生と東原義訓先生のお二人です。

20数年たつというのに、本書に書かれている内容は未だに色鮮やかです。

ここにはICT活用教育、いや教育そのものの原点が示されているともいえます。

久しぶりに本書を読み返してみました。

『コンピュータリテラシーのためにとくに努力や時間を費やさなくても、教育の場面にコンピュータを導入し、そこで成果を上げる事の方が大切であり、

また有効であると思う・・・』

「第二章 教育へのコンピュータの利用」に書かれているこのことばで、情報活用能力の操作スキルについて、改めて考えさせられました。

今後、情報教育の重要性から、情報活用能力に関して、操作スキルの規準リストのようなものが作成されることになります。

しかし、例えば、10分間に何文字程度の文字を入力することができる、といったようなスキル規準だけが一人歩きしてしまうのではないかという危惧を感じています。

市内の学校を見ても、情報活用能力の高いクラスでは、とりわけリテラシー教育をやっているわけではなく、教科で活用しているだけで高くなっているようです。

そのような指導をしている先生の頭の中はスキルの構造もしっかりとしています。それを外に出していないだけなのです。10分間に何文字入力できるかより、書きたいものが心に浮かぶ体験や考えがあるかのほうが重要です。そういうものがあれば、子ども達は必死になって書きます。そのような姿を何人も見てきました。要するに教師の指導力の問題です。子ども達のICTスキルがないから、授業中にそのような課題を出せないという先生がいますが、それは、児童がやり遂げるまで待てないだけなのです。成し遂げたという子ども達の達成感を共感した経験をもてば、このことは理解できると思います。情報活用能力を育成するためには、スキルの習得よりは、むしろ、活用場面を多く作ることが大切です。そういう意味では、教科の授業の中で、写真を観察記録として利用したことがあるとか、友達同士で掲示板のようなもので友達の作品に感想を書いたことがある、などという実際の活用場面のチェックリストを作成することが本当は必要なのかもしれません。

情報活用能力は、学習指導要領で示された教科や領域の内容を扱うときに必要となるものです。目的と内容に適した方法が実行されるべきなのです。方法だけを取り出して扱うものではありません。ある段階で、やむを得ず方法のみを単独に取り出して学習(練習)することもありますがこの方法が目的になってはいけないと考えます。

本年も子ども達のために

あけましておめでとうございます。

本年も子ども達のためにがんばりたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

大晦日に寄せて《Webサイト3周年》

推進室のWebサイトがオープンしたのは2006年12月6日です。

あれから2年たち、アクセス数も10万件を超えました。

日野市のICT活用教育への理解を求めたい、日野市のよさやがんばりを伝えていきたい、

見える学校づくりの支援をしたい・・・ そういう想いで日々発信してきました。

発信してきた内容は、同時に、市の重要施策事業のエビデンスであるとも考えています。

このサイトが、今後、本市のICT活用教育のポートフォリオになれればいいと思います。

本サイトとともに市内の各学校のWebサイトをCMSで構築してくださったのは、信州大学東原研究室の森下孟さんです。今年の日本教育工学会(上越教育大学)で、「Webサイトが語る日野市ICT活用教育推進の秘訣」という発表をされました。

日々、日野市を応援して下さっていることに大変感謝しています。

改めて、多くの方に支えられているありがたさを実感しています。

あれから2年たち、アクセス数も10万件を超えました。

日野市のICT活用教育への理解を求めたい、日野市のよさやがんばりを伝えていきたい、

見える学校づくりの支援をしたい・・・ そういう想いで日々発信してきました。

発信してきた内容は、同時に、市の重要施策事業のエビデンスであるとも考えています。

このサイトが、今後、本市のICT活用教育のポートフォリオになれればいいと思います。

本サイトとともに市内の各学校のWebサイトをCMSで構築してくださったのは、信州大学東原研究室の森下孟さんです。今年の日本教育工学会(上越教育大学)で、「Webサイトが語る日野市ICT活用教育推進の秘訣」という発表をされました。

日々、日野市を応援して下さっていることに大変感謝しています。

改めて、多くの方に支えられているありがたさを実感しています。

2008年を振り返って

推進室の様子(メディアコーディネータ)

日野市の取組が全国に広がった年でした。

文部科学省関連では、「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会(報告書発行)」、「教育の情報化に関する手引作成検討会(作成中)」等で、本市の取組を紹介させていただく機会をいただきました。

その他、「教育委員会月報11月号」の〈Series 地方発!我が教育委員会の取組〉で、

日野市のICT活用教育の歩みが10ページにわたって掲載されました。

さらに総務省からの依頼により、「情報通信ジャーナル1月号(まもなく発行)」の

〈政策展望シリーズ 教育情報化の最前線〉にも、日野市のICT活用教育が掲載される予定です。

いろいろな専門家との出会いが、日野市のICT活用教育に多くのチャンスを与えて下さっています。大変有り難いことだと思います。今後も指導を仰ぎながら学ばなければならないことが、まだまだ多くあります。同時に、今までのノウハウをまとめて広めていく、新たな役割も担ってきたように感じます。日野市のICT活用教育は次のステージに移りつつあります。

日野市の取組が全国に広がった年でした。

文部科学省関連では、「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会(報告書発行)」、「教育の情報化に関する手引作成検討会(作成中)」等で、本市の取組を紹介させていただく機会をいただきました。

その他、「教育委員会月報11月号」の〈Series 地方発!我が教育委員会の取組〉で、

日野市のICT活用教育の歩みが10ページにわたって掲載されました。

さらに総務省からの依頼により、「情報通信ジャーナル1月号(まもなく発行)」の

〈政策展望シリーズ 教育情報化の最前線〉にも、日野市のICT活用教育が掲載される予定です。

いろいろな専門家との出会いが、日野市のICT活用教育に多くのチャンスを与えて下さっています。大変有り難いことだと思います。今後も指導を仰ぎながら学ばなければならないことが、まだまだ多くあります。同時に、今までのノウハウをまとめて広めていく、新たな役割も担ってきたように感じます。日野市のICT活用教育は次のステージに移りつつあります。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(3)

12月28日(日)

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学3日目。

あっという間の最終日。

英語で話すことに抵抗なく、ずいぶん慣れてきたようです。

もっとここにいたい・・・そんな声が聞かれました。

昼過ぎに大雪のBritish Hillsを出発し、夜7時前には日野駅に無事到着。

貴重な体験を終えた20名でした。

来月の末には報告会が開かれます。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学3日目。

あっという間の最終日。

英語で話すことに抵抗なく、ずいぶん慣れてきたようです。

もっとここにいたい・・・そんな声が聞かれました。

昼過ぎに大雪のBritish Hillsを出発し、夜7時前には日野駅に無事到着。

貴重な体験を終えた20名でした。

来月の末には報告会が開かれます。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(2)

12月27日(土)

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学2日目。

外は雪が降り続く中、部屋の中は暖かく、みんな英語体験に没頭しています。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学2日目。

外は雪が降り続く中、部屋の中は暖かく、みんな英語体験に没頭しています。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(1)

昨日から2泊3日の行程で、ブリティッシュヒルズ中学生国内留学が始まりました。

この事業は日野市教育委員会と東京日野リータリークラブとの共催で実施している事業で、今年で7回目になります。

毎年多くの応募者の中から選ばれた市内の中学生(2,3年生)20名が参加しています。

引率は、担当の校長先生、副校長先生、英語科の先生、指導主事、日野ロータリークラブからの支援者、合計7名です。

12月26日(金)

朝、日野駅に集合し、昼には雪の深い福島県のBritish Hills(議事体験型国際研修センター)に到着しました。以下、引率している小林指導主事からメールで送られてきた画像報告です。

入国審査の後、さっそく1日目の活動が始まり、夜まで続きました。

みんな元気いっぱいです。

この事業は日野市教育委員会と東京日野リータリークラブとの共催で実施している事業で、今年で7回目になります。

毎年多くの応募者の中から選ばれた市内の中学生(2,3年生)20名が参加しています。

引率は、担当の校長先生、副校長先生、英語科の先生、指導主事、日野ロータリークラブからの支援者、合計7名です。

12月26日(金)

朝、日野駅に集合し、昼には雪の深い福島県のBritish Hills(議事体験型国際研修センター)に到着しました。以下、引率している小林指導主事からメールで送られてきた画像報告です。

入国審査の後、さっそく1日目の活動が始まり、夜まで続きました。

みんな元気いっぱいです。