推進室情報 2008年

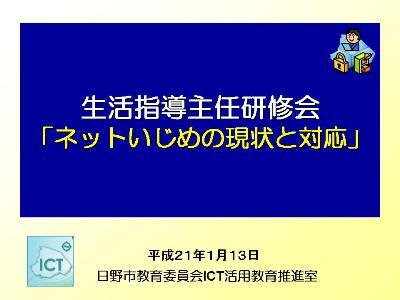

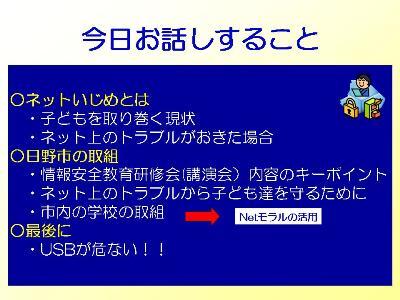

「ネットいじめ」への対応(生活主任研修会)

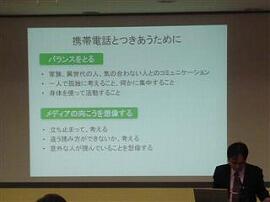

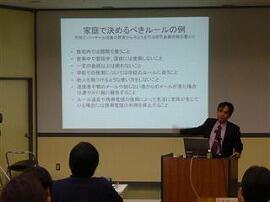

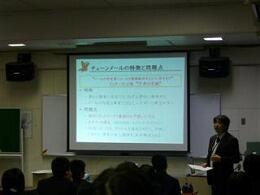

本日行われた生活指導主任研修会のテーマは「ネットいじめへの対応」。

毎回この生活指導主任研修会に出席してくださっている日野警察署の少年係長さんは、

ハイテク犯罪の用語解説をしてくださいました。

担当校長である日野第一中学校の吉村校長先生は、ネットいじめへの対応は小・中連携が

大切であるというお話をされました。

今回メディアコーディネータは、ネットいじめに関する日野市の現状と今までの取組、

今度の対応について、お話しました。

各学校の取組についても具体的に紹介しました。

新成人の日野人へ

日野市民会館大ホールで成人式が行われました。

約2000人の新成人のお祝いの日です。

平成生まれの新成人もいます。

会場には、小・中学校の校長先生も駆けつけてくださいました。

以下、田口直教育委員長のお祝いの言葉です。

新しく成人の仲間入りをなさった皆さん、本日はおめでとうございます。

成人式というのは、皆さんにとって一つの通過点に過ぎないかも知れません。

皆さんがお生まれになった頃の日本は右肩上がりの経済成長のまっただなかでした。

1991年にいわゆるバブルがはじけてから、努力に努力を重ねて築き上げてきた経済も

昨年秋には、百年に一度という金融危機におちいりました。

このことは、これからの私たちの生き方にも大きな影響がありますが、そんな中で成人式を

迎えられた皆さんに贈る言葉として、私からは、「人生には無駄がない」という言葉を

掲げたいと思います。

「人生に無駄がない」と言ったのは、昨年の第139回芥川賞を受賞した中国人の女性作家

ヤン・イー(楊逸)さんです。ヤンさんは、文化大革命の時代、貧しい農村に下放されたご家族の一員で、辛い青春を過ごしました。自分の人生を自由に選べない「息苦しさ」のなかで、横浜に暮らす伯父さんから送られた絵葉書を見て、日本に憧れ、1987年に来日しました。

言葉もわからない日本で、日本語を学ぶのにどれほどの苦労を重ねられたかは、察して余ります。アルバイトを重ねながら大学をでて、中国語を教えながら、日本語で作品を書き続けました。「時が滲む朝」という作品が、芥川賞受賞作品となりました。

日本語を母語としない人が芥川賞に選ばれたのは初めてでした。

報われるかどうかわからないことに努力をし続けられたのは、「問題があるのが当たり前」「人生に無駄はない」という、究極のところを支えた楽観と、強い意志であったのだと思います。「頑張るということは、もうダメだと思った時に始まる」のではないでしょうか?

皆さんには「若いときに苦労していること、努力していることは全て栄養・サプリメント」

と笑い飛ばすくらいの活力を持ち続けていただきたいと思います。

憧れを自分の心の中で育み、突き進んで行って欲しいと、大きな期待を込めて申し上げ、お祝いの言葉に代えさせていただきます。

本日はおめでとうございます。

約2000人の新成人のお祝いの日です。

平成生まれの新成人もいます。

会場には、小・中学校の校長先生も駆けつけてくださいました。

以下、田口直教育委員長のお祝いの言葉です。

新しく成人の仲間入りをなさった皆さん、本日はおめでとうございます。

成人式というのは、皆さんにとって一つの通過点に過ぎないかも知れません。

皆さんがお生まれになった頃の日本は右肩上がりの経済成長のまっただなかでした。

1991年にいわゆるバブルがはじけてから、努力に努力を重ねて築き上げてきた経済も

昨年秋には、百年に一度という金融危機におちいりました。

このことは、これからの私たちの生き方にも大きな影響がありますが、そんな中で成人式を

迎えられた皆さんに贈る言葉として、私からは、「人生には無駄がない」という言葉を

掲げたいと思います。

「人生に無駄がない」と言ったのは、昨年の第139回芥川賞を受賞した中国人の女性作家

ヤン・イー(楊逸)さんです。ヤンさんは、文化大革命の時代、貧しい農村に下放されたご家族の一員で、辛い青春を過ごしました。自分の人生を自由に選べない「息苦しさ」のなかで、横浜に暮らす伯父さんから送られた絵葉書を見て、日本に憧れ、1987年に来日しました。

言葉もわからない日本で、日本語を学ぶのにどれほどの苦労を重ねられたかは、察して余ります。アルバイトを重ねながら大学をでて、中国語を教えながら、日本語で作品を書き続けました。「時が滲む朝」という作品が、芥川賞受賞作品となりました。

日本語を母語としない人が芥川賞に選ばれたのは初めてでした。

報われるかどうかわからないことに努力をし続けられたのは、「問題があるのが当たり前」「人生に無駄はない」という、究極のところを支えた楽観と、強い意志であったのだと思います。「頑張るということは、もうダメだと思った時に始まる」のではないでしょうか?

皆さんには「若いときに苦労していること、努力していることは全て栄養・サプリメント」

と笑い飛ばすくらいの活力を持ち続けていただきたいと思います。

憧れを自分の心の中で育み、突き進んで行って欲しいと、大きな期待を込めて申し上げ、お祝いの言葉に代えさせていただきます。

本日はおめでとうございます。

今年初めての満月

2009年はじめての満月が姿を現しました。

冷え切った夜空に輝いています。

月夜の下を走る多摩モノレール・・・(市役所の窓から)

冷え切った夜空に輝いています。

月夜の下を走る多摩モノレール・・・(市役所の窓から)

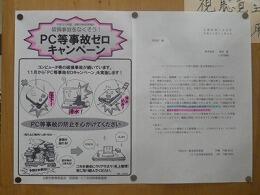

道徳で情報モラルを指導

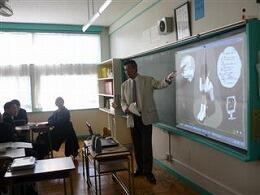

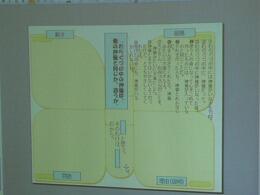

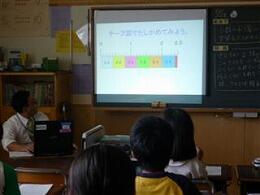

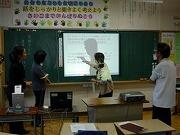

◆本日、道徳授業地区公開講座が、日野第二中学校で開催されました。

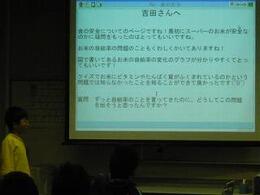

第1学年は、全クラスそろって情報モラルを取り上げました。

市内全校に導入された情報モラル教材「Net モラル」を使った授業です。

(ICT活用指導力D-1)

今日のテーマは「ネットいじめ」です。相手の気持ちに立った言動を考えるのがねらいです。

映し出されたアニメーションを見ながらグループごとに議論していました。

◆生徒の感想(ワークシートより一部抜粋)

◇言葉や相手の気持ちに気を付けたい

・さりげなく書いた言葉から、こんなにたくさんの人が書き込んでしまうことになり、

とても人を傷つけてしまうことがわかりました。 私も、ちょっと人が傷つく言葉を

言っていることがあるかもしれないので、これからは言葉に気を付けようと思いました。

・軽い気持ちで書き込みをしてはいけないと思いました。自分が言った何気ない一言が、

相手をすごく傷つけてしまうこともあるので、直接言うときも気を付けた方が良いと

思いました。

・正面から堂々と相手に向き合ったほうが、自分の気持ちは伝わると思いました。

自分から名乗らないくせに、相手を傷つける言葉を並べるなんてひどいと思います。

今日の授業で相手の気持ちを学びました。

◇ネット上では気を付けたい

・私はケータイもパソコンも持っていないけれど、ケータイなどを持つようになった時に

今日の授業のことを活かして他人の悪口を 書かないように気を付けたいと思います。

・普段からネットでよく遊ぶし楽しいけれど、こわいなあと思いました。自分は絶対に

やらないようにします! 誹謗・中傷は見ていても気分が悪いので、なくなったら

いいと思います。

・ネットに書くと、違う人たちも見ていてどんどんエスカレートしてしまい、書かれた人は、

他の誰かわからない人たちにもひどいことを言われて、とてもいやな気持ちになってしまう

し、不安にもなるということを知りました。

・ネットに何かを書き込めばそれがどんどんエスカレートしてしまうから、悪口は絶対に

書いてはいけないと改めて思いました。

・誰が書き込んでいるのかわからない掲示板は、世界中のみんなが自分のことを嫌っているの

かと思うぐらい不安になります。どんな理由があっても、掲示板に悪口を書き込んでは

いけません。

・相手に目の前で言われるのとネットで書き込まれるのとでは全く違います。 誰に悪口を

言われているのかも分からずに不安になってしまいます。ネット上でのいじめは卑怯です。

絶対にやってはいけないと思いました。

・書き込みをしたときに見る人が誰だか分からないのがよくないと思います。

もし、誰が書いたのかが分かる仕組みにしたらネットいじめは減ると思います。

・ネットやメールは使い方によっては便利だけれど、使い方を誤ると、簡単に相手を傷つける

ものに変わってしまいます。

・コンピュータも携帯も使い方次第で、人の心を傷つけたりこわい思いをさせてしまいます。

使い方を間違えると大きな問題になってしまうので、考えて使った方が良いと思いました。

◆日野市では、特別活動や総合的な学習の時間、技術科の授業を通して、すべての学級で、

この教材を活用しながら情報安全教育を行ってきました。

◆新学習指導要領の道徳には、新たに情報モラルの指導が加えられました。

中学校だけでなく、小学校も同様です。本日の授業に関連して、新学習指導要領の道徳の解説

には、以下のように書かれています。「具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと

顔を合わせての会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響について考えるなど、

インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした指導が考えられる。また、ネット

上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材として授業を進めることも考え

られる。その際、その問題の根底にある他者への共感や思いやり、法やきまりのもつ意味など

について生徒が考えを深めることができるように働き掛けることが重要になる。」

◆他者への思いやりの気持ちをもつことや、ルールを守ることの大切さといった道徳的な価値

は、日常生活でもネット上でも変わりません。また、日常的なコミュニケーションとネット上

のコミュニケーションも、本質的には変わりません。にもかかわらず、いろいろな問題がネッ

トを通して起こりうるということを、具体的な題材をもとに考え、話し合うことが大切です。

第1学年は、全クラスそろって情報モラルを取り上げました。

市内全校に導入された情報モラル教材「Net モラル」を使った授業です。

(ICT活用指導力D-1)

今日のテーマは「ネットいじめ」です。相手の気持ちに立った言動を考えるのがねらいです。

映し出されたアニメーションを見ながらグループごとに議論していました。

◆生徒の感想(ワークシートより一部抜粋)

◇言葉や相手の気持ちに気を付けたい

・さりげなく書いた言葉から、こんなにたくさんの人が書き込んでしまうことになり、

とても人を傷つけてしまうことがわかりました。 私も、ちょっと人が傷つく言葉を

言っていることがあるかもしれないので、これからは言葉に気を付けようと思いました。

・軽い気持ちで書き込みをしてはいけないと思いました。自分が言った何気ない一言が、

相手をすごく傷つけてしまうこともあるので、直接言うときも気を付けた方が良いと

思いました。

・正面から堂々と相手に向き合ったほうが、自分の気持ちは伝わると思いました。

自分から名乗らないくせに、相手を傷つける言葉を並べるなんてひどいと思います。

今日の授業で相手の気持ちを学びました。

◇ネット上では気を付けたい

・私はケータイもパソコンも持っていないけれど、ケータイなどを持つようになった時に

今日の授業のことを活かして他人の悪口を 書かないように気を付けたいと思います。

・普段からネットでよく遊ぶし楽しいけれど、こわいなあと思いました。自分は絶対に

やらないようにします! 誹謗・中傷は見ていても気分が悪いので、なくなったら

いいと思います。

・ネットに書くと、違う人たちも見ていてどんどんエスカレートしてしまい、書かれた人は、

他の誰かわからない人たちにもひどいことを言われて、とてもいやな気持ちになってしまう

し、不安にもなるということを知りました。

・ネットに何かを書き込めばそれがどんどんエスカレートしてしまうから、悪口は絶対に

書いてはいけないと改めて思いました。

・誰が書き込んでいるのかわからない掲示板は、世界中のみんなが自分のことを嫌っているの

かと思うぐらい不安になります。どんな理由があっても、掲示板に悪口を書き込んでは

いけません。

・相手に目の前で言われるのとネットで書き込まれるのとでは全く違います。 誰に悪口を

言われているのかも分からずに不安になってしまいます。ネット上でのいじめは卑怯です。

絶対にやってはいけないと思いました。

・書き込みをしたときに見る人が誰だか分からないのがよくないと思います。

もし、誰が書いたのかが分かる仕組みにしたらネットいじめは減ると思います。

・ネットやメールは使い方によっては便利だけれど、使い方を誤ると、簡単に相手を傷つける

ものに変わってしまいます。

・コンピュータも携帯も使い方次第で、人の心を傷つけたりこわい思いをさせてしまいます。

使い方を間違えると大きな問題になってしまうので、考えて使った方が良いと思いました。

◆日野市では、特別活動や総合的な学習の時間、技術科の授業を通して、すべての学級で、

この教材を活用しながら情報安全教育を行ってきました。

◆新学習指導要領の道徳には、新たに情報モラルの指導が加えられました。

中学校だけでなく、小学校も同様です。本日の授業に関連して、新学習指導要領の道徳の解説

には、以下のように書かれています。「具体的には、例えば、相手の顔が見えないメールと

顔を合わせての会話との違いを理解し、メールなどが相手に与える影響について考えるなど、

インターネット等に起因する心のすれ違いなどを題材とした指導が考えられる。また、ネット

上の法やきまりを守れずに引き起こされた出来事などを題材として授業を進めることも考え

られる。その際、その問題の根底にある他者への共感や思いやり、法やきまりのもつ意味など

について生徒が考えを深めることができるように働き掛けることが重要になる。」

◆他者への思いやりの気持ちをもつことや、ルールを守ることの大切さといった道徳的な価値

は、日常生活でもネット上でも変わりません。また、日常的なコミュニケーションとネット上

のコミュニケーションも、本質的には変わりません。にもかかわらず、いろいろな問題がネッ

トを通して起こりうるということを、具体的な題材をもとに考え、話し合うことが大切です。

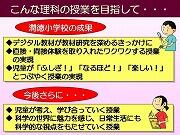

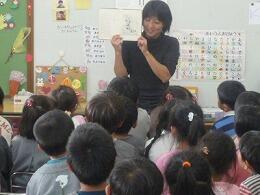

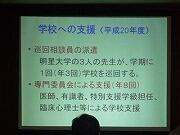

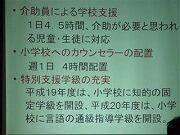

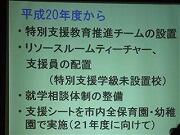

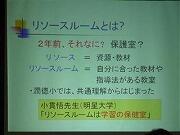

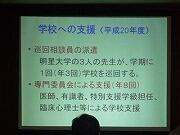

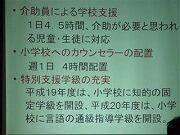

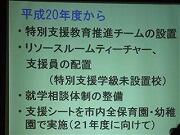

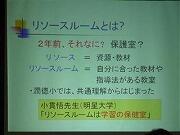

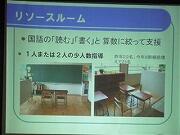

特別支援教育の理解をしていただくために

本日、三沢中学校を会場にして、特別支援教育の講演会を開催しました。

特別支援教育について多くの方に理解していただき、ひのっ子の豊かな成長を支えることを目的として、今回は、幼稚園、保育園、小・中学校の保護者と地域の方を対象に開いたものです。

講師は、日野市の特別支援教育の推進に多くのご支援をいただいている、

明星大学の小貫先生です。

小貫先生は、「発達障害とは何か~特別支援教育の理解~」というテーマで、

・通常学級に在籍する発達障害について

・子どもの<困り感>と疑似体験

・成功体験の確保について など

大変わかりやすくお話してくださいました。

本講演会は、2月14日にも別の会場で実施します。

特別支援教育について多くの方に理解していただき、ひのっ子の豊かな成長を支えることを目的として、今回は、幼稚園、保育園、小・中学校の保護者と地域の方を対象に開いたものです。

講師は、日野市の特別支援教育の推進に多くのご支援をいただいている、

明星大学の小貫先生です。

小貫先生は、「発達障害とは何か~特別支援教育の理解~」というテーマで、

・通常学級に在籍する発達障害について

・子どもの<困り感>と疑似体験

・成功体験の確保について など

大変わかりやすくお話してくださいました。

本講演会は、2月14日にも別の会場で実施します。

教務主任の先生は大忙し

本日午後、教務主任研修会がありました。

教務主任は今、来年度に向けて大忙しの日々です。

来年度から始まる新学習指導要領の移行措置を踏まえて、指導計画の作成、

授業時数の確保、年間行事の調整など、教育課程の編成を行っています。

授業時数については、校務支援システムが導入されてから、大変正確に把握できるようになりました。先生方が週案簿に、授業予定や授業記録を入力することで、各教科の年間授業時数達成率が自動的に計算され、表示されます。

本日の研修会では、授業時数の確保と、次年度の年度更新作業について、話題となりました。

教務主任研修会には、毎回、校務支援システムの開発にかかわる業者の方にも出席していただいています。現場の声が反映されて機能改善が図られるのは、大変うれしいことです。

教務主任は今、来年度に向けて大忙しの日々です。

来年度から始まる新学習指導要領の移行措置を踏まえて、指導計画の作成、

授業時数の確保、年間行事の調整など、教育課程の編成を行っています。

授業時数については、校務支援システムが導入されてから、大変正確に把握できるようになりました。先生方が週案簿に、授業予定や授業記録を入力することで、各教科の年間授業時数達成率が自動的に計算され、表示されます。

本日の研修会では、授業時数の確保と、次年度の年度更新作業について、話題となりました。

教務主任研修会には、毎回、校務支援システムの開発にかかわる業者の方にも出席していただいています。現場の声が反映されて機能改善が図られるのは、大変うれしいことです。

新学期の始まり

|  |

| 澄み渡った青空を走る飛行機雲・・・ | 今日から3学期、挨拶運動の日。 元気な声が空に響きます。 |

| |

| いつも学校を応援してくださる 地域の方々に感謝です。 「挨拶は あいての目みて足とめて 言葉と同時に えしゃく添え」 (平山小学校にて) |

英国のICT事情

昨日、横浜国立大学の野中先生が来室されました。

「教育の情報化の手引き」の作成に向けて打ち合わせを行いました。

先生は、ICT環境整備と学力の向上について調査されているということで、日野市の様子もお聞きになられました。

ICT環境の整備ができたからといって学力向上のデータがすぐに出るものではありません。

エビデンスを求められるのは避けられませんが、数値だけではなかなか判断はできません。

ICTの効果は、実際に教室に行ってみて、実感しています。

子どもたちの集中した表情や満足そうな表情などから授業の充実度が伺えます。

総花的に見てもICTの効果はなかなか見えてきません。

具体的な部分部分を見ていけば、子ども達が今までできなかったことがICTによってできるようになった、という効果が見えてきます。

・・・・・・・・

野中先生は英国のICT環境に大変詳しい先生です。

このことについて、急遽、指導主事の勉強会をしてくださいました・・・

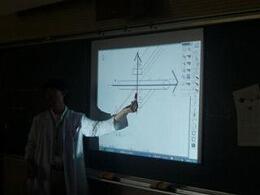

訪問された学校のスライドで、説明してくださいました。

英国がICTにかける予算は膨大で、天つりプロジェクターは当たり前の環境であるとのこと、うらやましい限りです。

「教育の情報化の手引き」の作成に向けて打ち合わせを行いました。

先生は、ICT環境整備と学力の向上について調査されているということで、日野市の様子もお聞きになられました。

ICT環境の整備ができたからといって学力向上のデータがすぐに出るものではありません。

エビデンスを求められるのは避けられませんが、数値だけではなかなか判断はできません。

ICTの効果は、実際に教室に行ってみて、実感しています。

子どもたちの集中した表情や満足そうな表情などから授業の充実度が伺えます。

総花的に見てもICTの効果はなかなか見えてきません。

具体的な部分部分を見ていけば、子ども達が今までできなかったことがICTによってできるようになった、という効果が見えてきます。

・・・・・・・・

野中先生は英国のICT環境に大変詳しい先生です。

このことについて、急遽、指導主事の勉強会をしてくださいました・・・

訪問された学校のスライドで、説明してくださいました。

英国がICTにかける予算は膨大で、天つりプロジェクターは当たり前の環境であるとのこと、うらやましい限りです。

冬休みも研修会

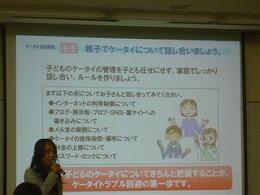

教育センターで、ICT活用研究委員会の実践部会を開きました。

数学部会、算数部会、国語部会のメンバーが集まり、それぞれの実践と今後の授業予定について報告し合いました。

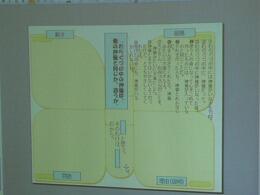

国語部会からは、日野第三小学校の実践が報告されました。

(第5学年「わらぐつの中の神様」)

「ふだん、家で、国語の授業が話題になったことはなかったのに、このバタフライマップ」の学習では、家でもずっとこの国語の時間の話をしていた、という保護者の方の話を聞いて、

学習の効果を改めて実感しました。」

今日の委員会には、東原教授もテレビ会議で参加して下さいました。

来月には「教科を深めるICT活用」授業研究会を開催し、最終的には、それぞれの部会での授業記録をWeb上で紹介します。

数学部会の授業研究会は2月4日(水)に行います。(会場:日野第三中学校)

算数部会と国語部会の授業研究会は2月10日(火)に行います。(会場:日野第二小学校)

上記の、「教科を深めるICT活用」授業研究会の詳細はこちらをご覧下さい。

数学部会、算数部会、国語部会のメンバーが集まり、それぞれの実践と今後の授業予定について報告し合いました。

国語部会からは、日野第三小学校の実践が報告されました。

(第5学年「わらぐつの中の神様」)

「ふだん、家で、国語の授業が話題になったことはなかったのに、このバタフライマップ」の学習では、家でもずっとこの国語の時間の話をしていた、という保護者の方の話を聞いて、

学習の効果を改めて実感しました。」

今日の委員会には、東原教授もテレビ会議で参加して下さいました。

来月には「教科を深めるICT活用」授業研究会を開催し、最終的には、それぞれの部会での授業記録をWeb上で紹介します。

数学部会の授業研究会は2月4日(水)に行います。(会場:日野第三中学校)

算数部会と国語部会の授業研究会は2月10日(火)に行います。(会場:日野第二小学校)

上記の、「教科を深めるICT活用」授業研究会の詳細はこちらをご覧下さい。

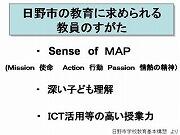

今年最初の定例校長会

今年最初の定例校長会が開かれました。

★馬場市長年頭挨拶

「昨年は、子ども達によい教育を行っていただいたことにお礼申し上げます。

マスコミは暗いニュースばかり提供していますが、丑三つ時の暗闇の後は明るい朝を迎えます。今、ここを乗り切れば明るい未来が待っています。戦争直後の大変な時も、日本人は前を向いて明るくたくましく生きぬき、今の世をつくってきました。こういう危機の時こそ日本人本来の力を発揮できる時です。

日野の教育は、ICTを始め充実しており、昨年度の行政評価(新聞社による行政サービス調査)の結果、第3位で、教育内容も評価されています。子育て支援に関しても評価されています。今後、子どもの数はさらに増えそうです。こんな厳しい時こそ支えるのは自治体です。困っている人に対応できる日野市を目指します。支えの必要な子どもには温かな配慮をお願いします。

作家、塩見七生さんの書かれた「ローマ人の物語」「ローマ亡き後の地中海世界」には、今の時代に学ぶものがあります。ローマという絶対権力が壊れた後にどういうことになり、どのように対処したのか・・・。アメリカ経済が崩れてきた今の時代、新しい文明の扉を開けつつある黎明期かもしれません。原点に返って、人としてどう生きるかという道徳や倫理観を教えることが大切ではないかと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。」

★加島教育長年頭挨拶

いつも財政が厳しいと慣用句のごとく言ってきましたが、仲田の新体育館(市民の森ふれあいホール)の着工延期に見られように、来年度は本当に厳しい状況です。法人の市民税の大幅減収で、来年度はマイナス予算必至です。昨年度の校長会で、教育の充実で日野市は第3位という新聞記事を紹介しました。教育や子育ての予算には極力配慮するという市長の方針は不動のものですが、新規事業はもちろん規定経費でも見直しは避けられません。冬の時代に入ってきましたので、足腰を鍛えて無駄を省き、創意工夫を重ねて、日野市の学校が一歩一歩築いてきた学校教育の厚み・レベルを落とさず、その充実を図っていきたいと考えています。

1 授業改善について

全国学力調査結果に政治が関与し、公開非公開で揺れてきました。揉めが大きくなれば調査の継続にも影響が出てくるかもしれません。この問題については、冷静にその行方を見守っていきたいと考えていますが、大事なことは調査結果の分析と授業改善です。指導主事の詳細な分析では、例えば中学校の関数などは、日野市だけでなく全体的な傾向ではありますが、基礎も活用も正答率が低く、無回答の多さが気になるところです。各学校では他の調査結果も含め、分析をもとに授業改善に取り組んでいただいていますが、次の2点つが重要です。

(1)授業改善

日野市の授業研究は、実践研究の日野といってもよいほどに分厚く懐の深いものとなってきています。授業研究は、教員の専門性を最もよく示すと言う意味で学校の華です。発表には教育委員にも出席していただいていますが、高い評価になっています。保護者も好意的です。指定を受ける受けないは別にして、校長先生のリーダーシップのもと、先生方が共同して授業研究を進め、子ども達に返してほしいと思います。若い教員が多くなっている現在、その必要性は高まっています。授業研究を重ねる中で、学校の特色にも磨きがかかってくると思います。

(2)ICT

校長先生のご努力により、また市長の強力なバックアップにより、日野市はICTの全国でも有数の先進都市になりました。文科省をはじめ日野市の実践例の紹介記事は多数にのぼります。校長先生方の取組も紹介されています。近く、多摩の教育長会の視察もあると聞いています。次のステップは、ICTが授業の中に日常的に溶け込んでわかりやすく興味のもてる授業が展開されることです。郷土研究の教育資料が毎年蓄積されていくように、ICTを活用した効果的な授業例を教科ごとに収集、体系化し、それを教員が利用できるようにしたいと考えています。これがICTのこれからの方向を考えています。そのためのプロジェクトを立ち上げるのでご協力ください。

学力重視の新学習指導要領が本年から先行実施されますが、日野市の先生方の授業力の向上こそがその鍵です。

2 子どもたちの指導について

(1)情報化の問題

元旦の新聞の子どもの声に、「小中学生にケータイを持たせる。持っている人と持っていない人の差が大きいから」とありました。情報化社会の問題については、学校便り等で校長先生にも書いていただき、保護者に啓発していただいているところですが、今日の日本の社会は情報技術の発展に似合うだけの内面的な発展を遂げているのか疑問です。情報化の光と並んで影もその姿を見せてきています。もう一つの私たちに見えない情報の世界が形成されていて、少年少女に犠牲者が出ています。時に加害者にもなっています。子ども達がこの世界に接触することは、狼の待ち受ける森に裸で無防備のまま入っていくような不安を覚えます。

日野市では学業に関係ないものを携帯も含めて学校へ持ち込まない等の指導をしていますが、都教委などの通知などを踏まえて、悲劇が起こらないように引き続きフィルタリング機能や情報モラルについて子どもだけでなく保護者にも啓発し続けて欲しいと思います。

(2)早寝早起き朝ごはん

規則正しい生活習慣が子ども達の健康・健全育成の基盤にあることは言うまでもありません。幼少期の子ども達の視力が最悪との文科省の調査も出ています。早寝早起き朝ごはんは、市長部局でも環境政策という別の観点からPRしていますが、情報化の問題と合わせて引き続き課程に啓発して欲しいと思います。

3 学校評価について

日野市の学校はこれまでも保護者アンケートをとるなどして、一年間を反省して翌年度からの学校運営に活かすという、プラン、ドゥ、シーの学校運営が行われていました。今年から、教育委員会と校長先生たちの合同の検討を経て統一形式による法律に基づく学校評価が始まりました。日野市の特徴は、教育委員会が決めた共通目標と学校が決めた独自の目標の二本立てになっていること、一枚の簡潔な表となっていること、この様式は専門家の方々からも評価が高いと聞いています。

学校評価が、見える学校、開かれた学校づくりのツールとして、学校と保護者・地域の連携・施着剤として機能すること、学校運営の着実な改善につながることなどを期待しています。今後、共通学力調査と同様、統一様式ということで、学校同士の比較が可能になること、目標設定の内容が問われてくることなど厳しいことも予想されますが、新しい考えで取り組んで欲しいと思います。

教育委員会自身の評価も法定化されています。3月議会に報告する予定で作業を進めています。

4 後継者の育成について

本年から主任教諭が制度化され、学校は従来のフラットな組織から、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、一般教諭、という階層的な組織に変わってきたと思います。

これから日野市として大事なことは順次後継者を養成していくことです。日野教育に課題はあるとしても、今やかつての学校とは違うとの言葉をよく耳にします。良くなったという評価です。これも校長先生方の懸命な努力の賜ですが、良き伝統として、次の世代に引き継いでいかなければなりません。引き継ぐということもリーダーの大事な役割です。小学校校長会、中学校校長会としても従来から後継者育成に組織的な努力をいただいています。教育委員会もその発掘に力を注ぐので、引き続きの取組をお願いしたいと思います。後継者を輩出してこそ、日野教育の底力と言えるのではないでしょうか。

5 学校教育基本構想(教育のまち 日野)

学校教育基本構想は、現在パブリックコメントを締め切ったところで、これから教育委員会の決定を得たいと思っています。4つの教育目標、3つの基本方針、11の項目、88の施策を内容としています。この中には、今年度の重点目標である、ICT活用教育、特別支援教育、幼小中一貫教育も当然含まれており、今後の日野の学校教育が向かう方向性を示すものです。本年は基本構想にいう「教育のまち 日野」元年という記念すべき年です。「静かな牛のようにひたすら前に押してゆき」、一つ一つ具体化していきたいと考えていますので、校長先生方のご協力をお願いしたいと思います。

★浮須参事年頭挨拶

「厳しい年の幕開けです。しかし、馬場市長、加島教育長をはじめ、皆さんのお話を伺っていると、「厳しいからこそ」という強さや「ピンチをチャンスに変える」といった積極性を改めて感じています。

私も、今、このような時代だからこそみんなが力を合わせることが大切であると考えています。今年のキーワードは「連携とフットワーク」としたいと思います。厳しいときだからこそ、常に子ども達を真ん中に置き、学校・家庭・地域・行政の連携と協力が必要であると考えます。

また、その連携のためには、「顔と顔をあわせる」「その場に足を運ぶ」「時間をつくる」といったフットワークが大切です。教育長からお話があった「日野市学校教育基本構想(教育のまち 日野)」にも、ニーズと課題に応える教育行政の推進として「現場発の教育改革」が強く謳われています。

この姿勢を忘れず、校長先生方と一緒に、牛のように一歩一歩を着実に歩み、時には手を取り合ってウシウシを互いの努力をたたえ合い、微笑み合えるような一年にしていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願いします。」

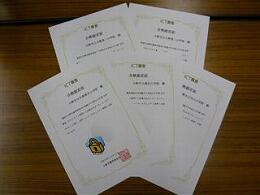

ICTマーク(セキュリティ部門)授与式を行いました。以下の5校の校長先生に、浮須参事からICTマークが授与されました。

・日野第二小学校

・日野第三小学校

・日野第五小学校

・平山小学校

・滝合小学校

推進室からは、次のことについてお話させていただきました。

1 1CTを活用した授業の実践について

2 情報安全教育について

3 ICT審査結果について

4 その他

(ICTマークについて、USBからのウイルス発生について

データのバックアップについて)

★馬場市長年頭挨拶

「昨年は、子ども達によい教育を行っていただいたことにお礼申し上げます。

マスコミは暗いニュースばかり提供していますが、丑三つ時の暗闇の後は明るい朝を迎えます。今、ここを乗り切れば明るい未来が待っています。戦争直後の大変な時も、日本人は前を向いて明るくたくましく生きぬき、今の世をつくってきました。こういう危機の時こそ日本人本来の力を発揮できる時です。

日野の教育は、ICTを始め充実しており、昨年度の行政評価(新聞社による行政サービス調査)の結果、第3位で、教育内容も評価されています。子育て支援に関しても評価されています。今後、子どもの数はさらに増えそうです。こんな厳しい時こそ支えるのは自治体です。困っている人に対応できる日野市を目指します。支えの必要な子どもには温かな配慮をお願いします。

作家、塩見七生さんの書かれた「ローマ人の物語」「ローマ亡き後の地中海世界」には、今の時代に学ぶものがあります。ローマという絶対権力が壊れた後にどういうことになり、どのように対処したのか・・・。アメリカ経済が崩れてきた今の時代、新しい文明の扉を開けつつある黎明期かもしれません。原点に返って、人としてどう生きるかという道徳や倫理観を教えることが大切ではないかと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。」

★加島教育長年頭挨拶

いつも財政が厳しいと慣用句のごとく言ってきましたが、仲田の新体育館(市民の森ふれあいホール)の着工延期に見られように、来年度は本当に厳しい状況です。法人の市民税の大幅減収で、来年度はマイナス予算必至です。昨年度の校長会で、教育の充実で日野市は第3位という新聞記事を紹介しました。教育や子育ての予算には極力配慮するという市長の方針は不動のものですが、新規事業はもちろん規定経費でも見直しは避けられません。冬の時代に入ってきましたので、足腰を鍛えて無駄を省き、創意工夫を重ねて、日野市の学校が一歩一歩築いてきた学校教育の厚み・レベルを落とさず、その充実を図っていきたいと考えています。

1 授業改善について

全国学力調査結果に政治が関与し、公開非公開で揺れてきました。揉めが大きくなれば調査の継続にも影響が出てくるかもしれません。この問題については、冷静にその行方を見守っていきたいと考えていますが、大事なことは調査結果の分析と授業改善です。指導主事の詳細な分析では、例えば中学校の関数などは、日野市だけでなく全体的な傾向ではありますが、基礎も活用も正答率が低く、無回答の多さが気になるところです。各学校では他の調査結果も含め、分析をもとに授業改善に取り組んでいただいていますが、次の2点つが重要です。

(1)授業改善

日野市の授業研究は、実践研究の日野といってもよいほどに分厚く懐の深いものとなってきています。授業研究は、教員の専門性を最もよく示すと言う意味で学校の華です。発表には教育委員にも出席していただいていますが、高い評価になっています。保護者も好意的です。指定を受ける受けないは別にして、校長先生のリーダーシップのもと、先生方が共同して授業研究を進め、子ども達に返してほしいと思います。若い教員が多くなっている現在、その必要性は高まっています。授業研究を重ねる中で、学校の特色にも磨きがかかってくると思います。

(2)ICT

校長先生のご努力により、また市長の強力なバックアップにより、日野市はICTの全国でも有数の先進都市になりました。文科省をはじめ日野市の実践例の紹介記事は多数にのぼります。校長先生方の取組も紹介されています。近く、多摩の教育長会の視察もあると聞いています。次のステップは、ICTが授業の中に日常的に溶け込んでわかりやすく興味のもてる授業が展開されることです。郷土研究の教育資料が毎年蓄積されていくように、ICTを活用した効果的な授業例を教科ごとに収集、体系化し、それを教員が利用できるようにしたいと考えています。これがICTのこれからの方向を考えています。そのためのプロジェクトを立ち上げるのでご協力ください。

学力重視の新学習指導要領が本年から先行実施されますが、日野市の先生方の授業力の向上こそがその鍵です。

2 子どもたちの指導について

(1)情報化の問題

元旦の新聞の子どもの声に、「小中学生にケータイを持たせる。持っている人と持っていない人の差が大きいから」とありました。情報化社会の問題については、学校便り等で校長先生にも書いていただき、保護者に啓発していただいているところですが、今日の日本の社会は情報技術の発展に似合うだけの内面的な発展を遂げているのか疑問です。情報化の光と並んで影もその姿を見せてきています。もう一つの私たちに見えない情報の世界が形成されていて、少年少女に犠牲者が出ています。時に加害者にもなっています。子ども達がこの世界に接触することは、狼の待ち受ける森に裸で無防備のまま入っていくような不安を覚えます。

日野市では学業に関係ないものを携帯も含めて学校へ持ち込まない等の指導をしていますが、都教委などの通知などを踏まえて、悲劇が起こらないように引き続きフィルタリング機能や情報モラルについて子どもだけでなく保護者にも啓発し続けて欲しいと思います。

(2)早寝早起き朝ごはん

規則正しい生活習慣が子ども達の健康・健全育成の基盤にあることは言うまでもありません。幼少期の子ども達の視力が最悪との文科省の調査も出ています。早寝早起き朝ごはんは、市長部局でも環境政策という別の観点からPRしていますが、情報化の問題と合わせて引き続き課程に啓発して欲しいと思います。

3 学校評価について

日野市の学校はこれまでも保護者アンケートをとるなどして、一年間を反省して翌年度からの学校運営に活かすという、プラン、ドゥ、シーの学校運営が行われていました。今年から、教育委員会と校長先生たちの合同の検討を経て統一形式による法律に基づく学校評価が始まりました。日野市の特徴は、教育委員会が決めた共通目標と学校が決めた独自の目標の二本立てになっていること、一枚の簡潔な表となっていること、この様式は専門家の方々からも評価が高いと聞いています。

学校評価が、見える学校、開かれた学校づくりのツールとして、学校と保護者・地域の連携・施着剤として機能すること、学校運営の着実な改善につながることなどを期待しています。今後、共通学力調査と同様、統一様式ということで、学校同士の比較が可能になること、目標設定の内容が問われてくることなど厳しいことも予想されますが、新しい考えで取り組んで欲しいと思います。

教育委員会自身の評価も法定化されています。3月議会に報告する予定で作業を進めています。

4 後継者の育成について

本年から主任教諭が制度化され、学校は従来のフラットな組織から、校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、一般教諭、という階層的な組織に変わってきたと思います。

これから日野市として大事なことは順次後継者を養成していくことです。日野教育に課題はあるとしても、今やかつての学校とは違うとの言葉をよく耳にします。良くなったという評価です。これも校長先生方の懸命な努力の賜ですが、良き伝統として、次の世代に引き継いでいかなければなりません。引き継ぐということもリーダーの大事な役割です。小学校校長会、中学校校長会としても従来から後継者育成に組織的な努力をいただいています。教育委員会もその発掘に力を注ぐので、引き続きの取組をお願いしたいと思います。後継者を輩出してこそ、日野教育の底力と言えるのではないでしょうか。

5 学校教育基本構想(教育のまち 日野)

学校教育基本構想は、現在パブリックコメントを締め切ったところで、これから教育委員会の決定を得たいと思っています。4つの教育目標、3つの基本方針、11の項目、88の施策を内容としています。この中には、今年度の重点目標である、ICT活用教育、特別支援教育、幼小中一貫教育も当然含まれており、今後の日野の学校教育が向かう方向性を示すものです。本年は基本構想にいう「教育のまち 日野」元年という記念すべき年です。「静かな牛のようにひたすら前に押してゆき」、一つ一つ具体化していきたいと考えていますので、校長先生方のご協力をお願いしたいと思います。

★浮須参事年頭挨拶

「厳しい年の幕開けです。しかし、馬場市長、加島教育長をはじめ、皆さんのお話を伺っていると、「厳しいからこそ」という強さや「ピンチをチャンスに変える」といった積極性を改めて感じています。

私も、今、このような時代だからこそみんなが力を合わせることが大切であると考えています。今年のキーワードは「連携とフットワーク」としたいと思います。厳しいときだからこそ、常に子ども達を真ん中に置き、学校・家庭・地域・行政の連携と協力が必要であると考えます。

また、その連携のためには、「顔と顔をあわせる」「その場に足を運ぶ」「時間をつくる」といったフットワークが大切です。教育長からお話があった「日野市学校教育基本構想(教育のまち 日野)」にも、ニーズと課題に応える教育行政の推進として「現場発の教育改革」が強く謳われています。

この姿勢を忘れず、校長先生方と一緒に、牛のように一歩一歩を着実に歩み、時には手を取り合ってウシウシを互いの努力をたたえ合い、微笑み合えるような一年にしていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願いします。」

ICTマーク(セキュリティ部門)授与式を行いました。以下の5校の校長先生に、浮須参事からICTマークが授与されました。

・日野第二小学校

・日野第三小学校

・日野第五小学校

・平山小学校

・滝合小学校

推進室からは、次のことについてお話させていただきました。

1 1CTを活用した授業の実践について

2 情報安全教育について

3 ICT審査結果について

4 その他

(ICTマークについて、USBからのウイルス発生について

データのバックアップについて)

仕事始め

平成21年仕事始めの日。

教育委員会のある市役所5階フロアーでは、加島教育長の年頭挨拶。

「牛の歩みも千里。千里の道も一歩からと言われます。静かな牛のように、ひたすら前に力強く押していきましょう。 本年もみんなで力を合わせていきましょう。」

続いて市民会館大ホールでは馬場市長の年頭挨拶。

「100年に一度という世界同時不況の荒波を受け、先行きが見えない状況です。苦しい財政状況での対応に感謝します。量よりも質の世界がやってきます。苦しいときこそ、日本人本来の力を発揮していきましょう。第4次行政改革、市民病院の充実、子育て支援、教育(新学習指導要領が始まります。ICTもあります・・・)、健康、環境、福祉、そして街の品格にかかわる芸術文化等、必要な施策は出来るだけ工夫して進めます。

今年のテーマは『市民のあんしん力を高めよう』。セーフティネットコールセンターが中核となって全庁横串で市民の相談にのれるようにしましょう。不安な状況になったときに市民に手をさしのべるのが市役所です。

今年の干支は丑。丑のようにひたすら信念をもって前進すれば、道は必ず開けます。志をもって仕事に専念して下さい。」

|  |

| 「きれいにし隊」の活動始め。 週に一度、市の職員は当番制で活動しています。(画像は、豊田駅前で腕章をつけ 清掃活動をする推進室の職員) | 推進室もあわただしい年明け。 信州大学の東原教授と情報システム課の 職員によるICT環境の打ち合わせです。 |

未来の教室(3)理念を実現するために

CAI(Computer Assisted Instrucution コンピュータ支援学習)は、

コンピュータが学習者に直接指示を与えたり、教えるべき内容を示したりして学習者が自分のペースで進めていく学習です。

これについて『未来の教室』では、次のように示されています。

『問題を次々に提示してそれを解かせるというタイプのものは、ドリル的ではあってもCAIではない。そのほとんどは教授機能も学習機能ももっていない問題提示・解答採点機にしかすぎない。

CAIとして大切なことの一つは、これまで学習してきた個人データをもとに学習者がなぜできないかを診断し、できるようにするための方策を決定し治療することにある。そのためには、現在出されている問題のみで判断することをしないで、これまでの学習経過や学習者の反応を総合して判断しなければならない。これがなされていないような学習プログラムは、CAIとは言えずティーチングマシンにしか過ぎない。』

『CAIのコースウェア作成にあたっては、まず最初に複数の先生が長い時間をかけて徹底的に教材分析をして、どのような内容をどのような順序で教えるか、また、理解できない子どもにはどのようにして教えたらよいかなどを検討してからコースウェア作成にとりかかるのである。その結果、コースウェアには優秀なベテラン教師何人ものノウハウがびっしりと詰め込まれることになる。』

『(どうしても競争し、早さを誇りたくなったり、遅くて焦ったりする傾向があるが)大切なことは、子どもたちにコンピュータ学習は自分のペースで、自分なりに学習していくものなのだ。そのための助けをコンピュータがしているのだということをしっかりと理解させることである。』

・・・

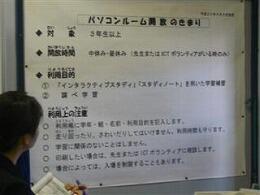

日野市では、平成17年度から昨年度までの3年間、ひのっ子教育21開発委員会で、

「インタラクティブ・スタディ」の活用方法を研究してきました。

市内の先生方の作成したコースウェアもいくつかできました。

これらはすべて、推進室Webサイトのトップページから「インタラクティブスタディQ&A」をクリックしてみることができます。

また、今年度はICT活用委員会の算数実践部会で、この研究を継続して進めています。

夏の集中合宿の様子(八ヶ岳の大成荘にて)

研究成果は、2月10日(火)に市内の小学校で、

「教科を深めるICT活用」授業研究会(パナソニック教育財団「財団役員推薦による研究委託」)を開催します。 詳細は近日中に当サイトでお知らせいたします。

コンピュータが学習者に直接指示を与えたり、教えるべき内容を示したりして学習者が自分のペースで進めていく学習です。

これについて『未来の教室』では、次のように示されています。

『問題を次々に提示してそれを解かせるというタイプのものは、ドリル的ではあってもCAIではない。そのほとんどは教授機能も学習機能ももっていない問題提示・解答採点機にしかすぎない。

CAIとして大切なことの一つは、これまで学習してきた個人データをもとに学習者がなぜできないかを診断し、できるようにするための方策を決定し治療することにある。そのためには、現在出されている問題のみで判断することをしないで、これまでの学習経過や学習者の反応を総合して判断しなければならない。これがなされていないような学習プログラムは、CAIとは言えずティーチングマシンにしか過ぎない。』

『CAIのコースウェア作成にあたっては、まず最初に複数の先生が長い時間をかけて徹底的に教材分析をして、どのような内容をどのような順序で教えるか、また、理解できない子どもにはどのようにして教えたらよいかなどを検討してからコースウェア作成にとりかかるのである。その結果、コースウェアには優秀なベテラン教師何人ものノウハウがびっしりと詰め込まれることになる。』

『(どうしても競争し、早さを誇りたくなったり、遅くて焦ったりする傾向があるが)大切なことは、子どもたちにコンピュータ学習は自分のペースで、自分なりに学習していくものなのだ。そのための助けをコンピュータがしているのだということをしっかりと理解させることである。』

・・・

日野市では、平成17年度から昨年度までの3年間、ひのっ子教育21開発委員会で、

「インタラクティブ・スタディ」の活用方法を研究してきました。

市内の先生方の作成したコースウェアもいくつかできました。

これらはすべて、推進室Webサイトのトップページから「インタラクティブスタディQ&A」をクリックしてみることができます。

また、今年度はICT活用委員会の算数実践部会で、この研究を継続して進めています。

夏の集中合宿の様子(八ヶ岳の大成荘にて)

研究成果は、2月10日(火)に市内の小学校で、

「教科を深めるICT活用」授業研究会(パナソニック教育財団「財団役員推薦による研究委託」)を開催します。 詳細は近日中に当サイトでお知らせいたします。

未来の教室(2)人と人との相互作用を拡大するためのコンピュータ

『未来の教室』には次のように書かれています。

『教育は、あくまでも人と人との相互作用が中心であるべきである。一斉授業の形態下において個別化を達成するためにコンピュータの助けを借りるのであれば、人と人との相互作用とくに先生と児童との間のやりとりをどのようにして確保するかがコンピュータ学習にあたっての重大なキーとなる。』

『一斉授業の中で学習を個別化して、ひとりひとりの児童にあった教育をすることが必要である。そして、自分なりの努力をすれば、それなりに出来るのだという成功の経験を持たせることが大切である。児童ひとりひとりがよくわかり、満足するような教育が行われるならば授業も楽しくなり、自分でも勉強をするようになってくるのである。その結果として、児童の成績も向上してくるのである。』

以下、大切なキーワードです。

・先生と児童の相互作用は一斉授業では困難

・手をあげてよぶと先生がきてくれる

・学習者の相互作用が活発に行われだす

・先生は待てないがコンピュータは待てる

・ディスプレイを見るだけでなくノートに書くことが重要

・コンピュータがわかりやすく、わからない時は何回もくりかえし、ていねいに、はげまし

ながら自分がわかるまで教えてくれる

・自分で自分の勉強ができるから好きなのである。単に面白いからという理由からではない

・・・・・

『未来の教室』に書かれていることは、今、まさに日野市がめざそうとしていることなのです。この本に書かれた理念のもとに東原教授が開発されたのが「インタラクティブ・スタディ」です。

「手をあげると先生がすぐに来てくれるので、いつもの授業より質問しやすいです。」

(児童の声・・・市内の学校にて)

『教育は、あくまでも人と人との相互作用が中心であるべきである。一斉授業の形態下において個別化を達成するためにコンピュータの助けを借りるのであれば、人と人との相互作用とくに先生と児童との間のやりとりをどのようにして確保するかがコンピュータ学習にあたっての重大なキーとなる。』

『一斉授業の中で学習を個別化して、ひとりひとりの児童にあった教育をすることが必要である。そして、自分なりの努力をすれば、それなりに出来るのだという成功の経験を持たせることが大切である。児童ひとりひとりがよくわかり、満足するような教育が行われるならば授業も楽しくなり、自分でも勉強をするようになってくるのである。その結果として、児童の成績も向上してくるのである。』

以下、大切なキーワードです。

・先生と児童の相互作用は一斉授業では困難

・手をあげてよぶと先生がきてくれる

・学習者の相互作用が活発に行われだす

・先生は待てないがコンピュータは待てる

・ディスプレイを見るだけでなくノートに書くことが重要

・コンピュータがわかりやすく、わからない時は何回もくりかえし、ていねいに、はげまし

ながら自分がわかるまで教えてくれる

・自分で自分の勉強ができるから好きなのである。単に面白いからという理由からではない

・・・・・

『未来の教室』に書かれていることは、今、まさに日野市がめざそうとしていることなのです。この本に書かれた理念のもとに東原教授が開発されたのが「インタラクティブ・スタディ」です。

「手をあげると先生がすぐに来てくれるので、いつもの授業より質問しやすいです。」

(児童の声・・・市内の学校にて)

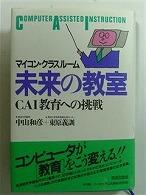

未来の教室(1)情報活用能力に関して考えたこと

『未来の教室』

この本と出会った人はみな、

「いつか、こういう教育をしてみたい・・・」

そう思ったに違いありません。

自分がその一人で、大きな影響を受けました。

著者は、当時筑波大学に勤務されていた中山和彦先生と東原義訓先生のお二人です。

20数年たつというのに、本書に書かれている内容は未だに色鮮やかです。

ここにはICT活用教育、いや教育そのものの原点が示されているともいえます。

久しぶりに本書を読み返してみました。

『コンピュータリテラシーのためにとくに努力や時間を費やさなくても、教育の場面にコンピュータを導入し、そこで成果を上げる事の方が大切であり、

また有効であると思う・・・』

「第二章 教育へのコンピュータの利用」に書かれているこのことばで、情報活用能力の操作スキルについて、改めて考えさせられました。

今後、情報教育の重要性から、情報活用能力に関して、操作スキルの規準リストのようなものが作成されることになります。

しかし、例えば、10分間に何文字程度の文字を入力することができる、といったようなスキル規準だけが一人歩きしてしまうのではないかという危惧を感じています。

市内の学校を見ても、情報活用能力の高いクラスでは、とりわけリテラシー教育をやっているわけではなく、教科で活用しているだけで高くなっているようです。

そのような指導をしている先生の頭の中はスキルの構造もしっかりとしています。それを外に出していないだけなのです。10分間に何文字入力できるかより、書きたいものが心に浮かぶ体験や考えがあるかのほうが重要です。そういうものがあれば、子ども達は必死になって書きます。そのような姿を何人も見てきました。要するに教師の指導力の問題です。子ども達のICTスキルがないから、授業中にそのような課題を出せないという先生がいますが、それは、児童がやり遂げるまで待てないだけなのです。成し遂げたという子ども達の達成感を共感した経験をもてば、このことは理解できると思います。情報活用能力を育成するためには、スキルの習得よりは、むしろ、活用場面を多く作ることが大切です。そういう意味では、教科の授業の中で、写真を観察記録として利用したことがあるとか、友達同士で掲示板のようなもので友達の作品に感想を書いたことがある、などという実際の活用場面のチェックリストを作成することが本当は必要なのかもしれません。

情報活用能力は、学習指導要領で示された教科や領域の内容を扱うときに必要となるものです。目的と内容に適した方法が実行されるべきなのです。方法だけを取り出して扱うものではありません。ある段階で、やむを得ず方法のみを単独に取り出して学習(練習)することもありますがこの方法が目的になってはいけないと考えます。

本年も子ども達のために

あけましておめでとうございます。

本年も子ども達のためにがんばりたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

大晦日に寄せて《Webサイト3周年》

推進室のWebサイトがオープンしたのは2006年12月6日です。

あれから2年たち、アクセス数も10万件を超えました。

日野市のICT活用教育への理解を求めたい、日野市のよさやがんばりを伝えていきたい、

見える学校づくりの支援をしたい・・・ そういう想いで日々発信してきました。

発信してきた内容は、同時に、市の重要施策事業のエビデンスであるとも考えています。

このサイトが、今後、本市のICT活用教育のポートフォリオになれればいいと思います。

本サイトとともに市内の各学校のWebサイトをCMSで構築してくださったのは、信州大学東原研究室の森下孟さんです。今年の日本教育工学会(上越教育大学)で、「Webサイトが語る日野市ICT活用教育推進の秘訣」という発表をされました。

日々、日野市を応援して下さっていることに大変感謝しています。

改めて、多くの方に支えられているありがたさを実感しています。

あれから2年たち、アクセス数も10万件を超えました。

日野市のICT活用教育への理解を求めたい、日野市のよさやがんばりを伝えていきたい、

見える学校づくりの支援をしたい・・・ そういう想いで日々発信してきました。

発信してきた内容は、同時に、市の重要施策事業のエビデンスであるとも考えています。

このサイトが、今後、本市のICT活用教育のポートフォリオになれればいいと思います。

本サイトとともに市内の各学校のWebサイトをCMSで構築してくださったのは、信州大学東原研究室の森下孟さんです。今年の日本教育工学会(上越教育大学)で、「Webサイトが語る日野市ICT活用教育推進の秘訣」という発表をされました。

日々、日野市を応援して下さっていることに大変感謝しています。

改めて、多くの方に支えられているありがたさを実感しています。

2008年を振り返って

推進室の様子(メディアコーディネータ)

日野市の取組が全国に広がった年でした。

文部科学省関連では、「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会(報告書発行)」、「教育の情報化に関する手引作成検討会(作成中)」等で、本市の取組を紹介させていただく機会をいただきました。

その他、「教育委員会月報11月号」の〈Series 地方発!我が教育委員会の取組〉で、

日野市のICT活用教育の歩みが10ページにわたって掲載されました。

さらに総務省からの依頼により、「情報通信ジャーナル1月号(まもなく発行)」の

〈政策展望シリーズ 教育情報化の最前線〉にも、日野市のICT活用教育が掲載される予定です。

いろいろな専門家との出会いが、日野市のICT活用教育に多くのチャンスを与えて下さっています。大変有り難いことだと思います。今後も指導を仰ぎながら学ばなければならないことが、まだまだ多くあります。同時に、今までのノウハウをまとめて広めていく、新たな役割も担ってきたように感じます。日野市のICT活用教育は次のステージに移りつつあります。

日野市の取組が全国に広がった年でした。

文部科学省関連では、「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会(報告書発行)」、「教育の情報化に関する手引作成検討会(作成中)」等で、本市の取組を紹介させていただく機会をいただきました。

その他、「教育委員会月報11月号」の〈Series 地方発!我が教育委員会の取組〉で、

日野市のICT活用教育の歩みが10ページにわたって掲載されました。

さらに総務省からの依頼により、「情報通信ジャーナル1月号(まもなく発行)」の

〈政策展望シリーズ 教育情報化の最前線〉にも、日野市のICT活用教育が掲載される予定です。

いろいろな専門家との出会いが、日野市のICT活用教育に多くのチャンスを与えて下さっています。大変有り難いことだと思います。今後も指導を仰ぎながら学ばなければならないことが、まだまだ多くあります。同時に、今までのノウハウをまとめて広めていく、新たな役割も担ってきたように感じます。日野市のICT活用教育は次のステージに移りつつあります。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(3)

12月28日(日)

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学3日目。

あっという間の最終日。

英語で話すことに抵抗なく、ずいぶん慣れてきたようです。

もっとここにいたい・・・そんな声が聞かれました。

昼過ぎに大雪のBritish Hillsを出発し、夜7時前には日野駅に無事到着。

貴重な体験を終えた20名でした。

来月の末には報告会が開かれます。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学3日目。

あっという間の最終日。

英語で話すことに抵抗なく、ずいぶん慣れてきたようです。

もっとここにいたい・・・そんな声が聞かれました。

昼過ぎに大雪のBritish Hillsを出発し、夜7時前には日野駅に無事到着。

貴重な体験を終えた20名でした。

来月の末には報告会が開かれます。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(2)

12月27日(土)

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学2日目。

外は雪が降り続く中、部屋の中は暖かく、みんな英語体験に没頭しています。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学2日目。

外は雪が降り続く中、部屋の中は暖かく、みんな英語体験に没頭しています。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(1)

昨日から2泊3日の行程で、ブリティッシュヒルズ中学生国内留学が始まりました。

この事業は日野市教育委員会と東京日野リータリークラブとの共催で実施している事業で、今年で7回目になります。

毎年多くの応募者の中から選ばれた市内の中学生(2,3年生)20名が参加しています。

引率は、担当の校長先生、副校長先生、英語科の先生、指導主事、日野ロータリークラブからの支援者、合計7名です。

12月26日(金)

朝、日野駅に集合し、昼には雪の深い福島県のBritish Hills(議事体験型国際研修センター)に到着しました。以下、引率している小林指導主事からメールで送られてきた画像報告です。

入国審査の後、さっそく1日目の活動が始まり、夜まで続きました。

みんな元気いっぱいです。

この事業は日野市教育委員会と東京日野リータリークラブとの共催で実施している事業で、今年で7回目になります。

毎年多くの応募者の中から選ばれた市内の中学生(2,3年生)20名が参加しています。

引率は、担当の校長先生、副校長先生、英語科の先生、指導主事、日野ロータリークラブからの支援者、合計7名です。

12月26日(金)

朝、日野駅に集合し、昼には雪の深い福島県のBritish Hills(議事体験型国際研修センター)に到着しました。以下、引率している小林指導主事からメールで送られてきた画像報告です。

入国審査の後、さっそく1日目の活動が始まり、夜まで続きました。

みんな元気いっぱいです。

仕事納め

今年最後の部課長会が開かれました。

膨大な庁議資料をそれぞれがダウンロードしてコンピュータを持ち込むぺーパーレス会議です。 この方法も定着してきました。

最後に加島教育長の挨拶です。

「市税収入の大幅減により、冬の時代となります。

しかし、来年は丑年です。ゆっくりと前に押していきましょう。焦らず一歩一歩力強く・・・ 来年5日、また元気な顔で会いましょう。」

膨大な庁議資料をそれぞれがダウンロードしてコンピュータを持ち込むぺーパーレス会議です。 この方法も定着してきました。

最後に加島教育長の挨拶です。

「市税収入の大幅減により、冬の時代となります。

しかし、来年は丑年です。ゆっくりと前に押していきましょう。焦らず一歩一歩力強く・・・ 来年5日、また元気な顔で会いましょう。」

教育委員会の事務事業評価

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正されました。

平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、主要な事務の管理及び事業の執行の状況について点検及び評価を行うことが規定されました。その結果は、報告書を作成して議会に提出し、公表することとなります。これに基づき、日野市では、平成19年度の教育委員会の活動及び「日野市教育委員会の教育目標・基本方針・主な推進施策」において、基本方針として掲げている主要事業のうち、「第3次日野市行財政改革大綱」による事務事業の見直しで取り上げられた46事業について、点検、評価を行うことにしました。

この点検、評価にあたっては、客観性を確保するために、教育に関する学識経験を有する市内の大学の2名の先生にご意見をいただきました。

明星大学の森下恭光教授と 実践女子短期大学の白尾美佳准教授です。

本日の夜は最後の評価会議が開かれました。

ここでいただいたご意見を含めて、これから報告書作成のまとめの作業に入ります。

★森下教授からは、「ICT活用教育推進事業」について

次のようなご意見をいただきました。

「メディアコーディネータ制度」は文部科学省のICT支援員の参考となり、全国的にも注目されている。市長も日本一のICT活用教育を目指しているので、学校への支援体制をより強化していくこと。またICTの活用によって教育の効率を高めることができると期待されるので、継続性を保ちながらの事業展開が望まれる。

平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、主要な事務の管理及び事業の執行の状況について点検及び評価を行うことが規定されました。その結果は、報告書を作成して議会に提出し、公表することとなります。これに基づき、日野市では、平成19年度の教育委員会の活動及び「日野市教育委員会の教育目標・基本方針・主な推進施策」において、基本方針として掲げている主要事業のうち、「第3次日野市行財政改革大綱」による事務事業の見直しで取り上げられた46事業について、点検、評価を行うことにしました。

この点検、評価にあたっては、客観性を確保するために、教育に関する学識経験を有する市内の大学の2名の先生にご意見をいただきました。

明星大学の森下恭光教授と 実践女子短期大学の白尾美佳准教授です。

本日の夜は最後の評価会議が開かれました。

ここでいただいたご意見を含めて、これから報告書作成のまとめの作業に入ります。

★森下教授からは、「ICT活用教育推進事業」について

次のようなご意見をいただきました。

「メディアコーディネータ制度」は文部科学省のICT支援員の参考となり、全国的にも注目されている。市長も日本一のICT活用教育を目指しているので、学校への支援体制をより強化していくこと。またICTの活用によって教育の効率を高めることができると期待されるので、継続性を保ちながらの事業展開が望まれる。

テレビ会議(2)

★推進室に、教育センターの篠原所長がお見えになりました。

教育センターは設置されて5年目。篠原所長を初代所長として、今日まで、日野市の新たな教育施策に活かし得るシンクタンクとしての役割を果たしてきました。ICT活用教育の戦略本部ともなった「ICT活用研究委員会」は、ここでの調査研究の一つとして、平成17年度から継続しています。

★報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」(文部科学省 平成20年7月)には、国内のCIOの事例として日野市の本委員会が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/001/003.htm

また、上記の報告書には、国内のICT支援員の事例として日野市のメディアコーディネータ制度も掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/002/002.htm

★今日は、本委員会のアドバイザーである信州大学の東原教授とテレビ会議でつなぎ、

篠原所長と来年度の調査研究等について打ち合わせを行いました。

テレビ会議システムで、常時、専門家の助言を得られることは大変ありがたいことです。

教育センターは設置されて5年目。篠原所長を初代所長として、今日まで、日野市の新たな教育施策に活かし得るシンクタンクとしての役割を果たしてきました。ICT活用教育の戦略本部ともなった「ICT活用研究委員会」は、ここでの調査研究の一つとして、平成17年度から継続しています。

★報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」(文部科学省 平成20年7月)には、国内のCIOの事例として日野市の本委員会が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/001/003.htm

また、上記の報告書には、国内のICT支援員の事例として日野市のメディアコーディネータ制度も掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/002/002.htm

★今日は、本委員会のアドバイザーである信州大学の東原教授とテレビ会議でつなぎ、

篠原所長と来年度の調査研究等について打ち合わせを行いました。

テレビ会議システムで、常時、専門家の助言を得られることは大変ありがたいことです。

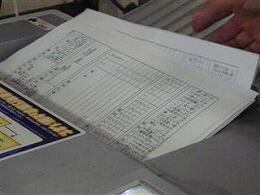

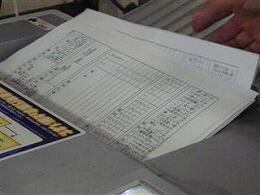

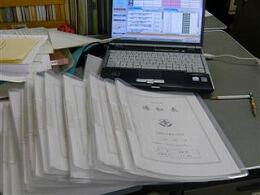

校務支援システムによる通知表の作成

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映されます。昨年度は市内の4校で先行的に活用しながら、課題を見いだしてもらいました。それが現在の機能改善に役立っています。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っています。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組んでおり、あとの学校は、来年度からの活用に向けて準備中です。

◆明日は終業式。

2学期の通知表作成の様子について、

いくつかの学校を訪問して、声を聞かせていただきました。

◇平山中学校にて (昨年度から校務支援システムによる通知表作成に取り組んだ学校です)

・2年目になってどうですか・・・

「去年がんばって使い、いろいろと改善等をお願いし、それをかなえていただいたおかげ

で今年はだいぶ使いやすくなりました。特に、欠席の主な理由が、出欠の記録から自動反

映されるようになったのはとても便利です。日々のちょっとした入力を怠らずにいれば、

学期末は今までよりずっと楽になります。」

・気をつけていることは何ですか・・・

「今までは通知表は学期を通して一枚の紙でしたが、校務支援で印刷するようになると、

生徒それぞれの通知表ファイルに新たに追加して綴じていくことになります。

万が一にも生徒を間違えて綴じないように、細心の注意を払って作業しています。

また、誤字・脱字のチェックは画面上と紙面上の2段階でやってます。」

すでに通知票の印刷も終了し、専用の棚の中のクラス別ボックスに、

しっかり保管されていました。

◇日野第一中学校にて

・校務支援システムを活用してどうですか・・・

「印刷の早さに感動です。1クラスの印刷に1分かかりません!」

・先生方の仕事で変わったことはありますか・・・

「正直に言って、通知表作成にかかわる担任の先生の負担は増えたと思います。

でもそれは、これまで教務部が一手に担ってきた成績処理に関する仕事が、

担任の先生方に分散されたということ。つまり、エキスパートがいなくても、

成績管理ができるということです。この良さは、今後先生方が慣れていくにしたがって

共有されてくるのだと思います。」

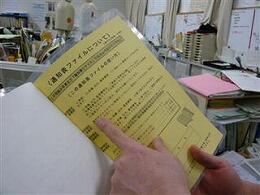

2学期は1学期よりスムーズに作業がはかどったということでした。3年間使う成績ファイルには、その説明も綴じ込まれています。

◇滝合小学校にて

今朝、ICT担当の先生が、回覧板で、「推進室から取材に来るそうです。皆さんの声をこの回覧板のコメントに書いて下さい」と働きかけて下さいました。以下、その回覧板に書かれたコメントの一部です。

・宝箱にたくさんコメントを入れていただいているので、いろいろな場面での

児童の様子が分かってとても助かる。すぐに反映できるのもありがたい。

ぎりぎりまで訂正できるのが良い。

・誤字があっても修正が楽なので助かる。時間の短縮ができた。

これは覚えるしかないが、入力の仕方がわからないことがある。

・専科の方も入力できるのでとても助かる。

・誤字脱字などの修正が楽。出欠席欄が校務支援システムの出席管理と

タイアップされているので効率的に作業できた。

・当日の訂正も間に合いありがたい。しかし、機器のトラブル発生や停電時などが心配。

・特別支援学級用のシステムの開発が出来ると良い。

本校では、専科(少人数算数担当)の先生が、ひのっ子宝箱に1000以上もの子どものがんばりやよさを入力し、その情報が担任の先生の所見に役立ったということでした。児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」への入力は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように、推進していきたいと思います。

◇旭が丘小学校にて

来年度からの活用を視野に入れて、教務主任が中心となり、観点別評価の目標基準設定等、

評価の流れについての校内研修を計画的に行い、準備しています。

研修会の実施にあたり、メディアコーディネータは、教務主任と事前に綿密に打ち合わせを

行います。当日もお手伝いとして参加します。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組んでおり、あとの学校は、来年度からの活用に向けて準備中です。

◆明日は終業式。

2学期の通知表作成の様子について、

いくつかの学校を訪問して、声を聞かせていただきました。

◇平山中学校にて (昨年度から校務支援システムによる通知表作成に取り組んだ学校です)

・2年目になってどうですか・・・

「去年がんばって使い、いろいろと改善等をお願いし、それをかなえていただいたおかげ

で今年はだいぶ使いやすくなりました。特に、欠席の主な理由が、出欠の記録から自動反

映されるようになったのはとても便利です。日々のちょっとした入力を怠らずにいれば、

学期末は今までよりずっと楽になります。」

・気をつけていることは何ですか・・・

「今までは通知表は学期を通して一枚の紙でしたが、校務支援で印刷するようになると、

生徒それぞれの通知表ファイルに新たに追加して綴じていくことになります。

万が一にも生徒を間違えて綴じないように、細心の注意を払って作業しています。

また、誤字・脱字のチェックは画面上と紙面上の2段階でやってます。」

すでに通知票の印刷も終了し、専用の棚の中のクラス別ボックスに、

しっかり保管されていました。

◇日野第一中学校にて

・校務支援システムを活用してどうですか・・・

「印刷の早さに感動です。1クラスの印刷に1分かかりません!」

・先生方の仕事で変わったことはありますか・・・

「正直に言って、通知表作成にかかわる担任の先生の負担は増えたと思います。

でもそれは、これまで教務部が一手に担ってきた成績処理に関する仕事が、

担任の先生方に分散されたということ。つまり、エキスパートがいなくても、

成績管理ができるということです。この良さは、今後先生方が慣れていくにしたがって

共有されてくるのだと思います。」

2学期は1学期よりスムーズに作業がはかどったということでした。3年間使う成績ファイルには、その説明も綴じ込まれています。

◇滝合小学校にて

今朝、ICT担当の先生が、回覧板で、「推進室から取材に来るそうです。皆さんの声をこの回覧板のコメントに書いて下さい」と働きかけて下さいました。以下、その回覧板に書かれたコメントの一部です。

・宝箱にたくさんコメントを入れていただいているので、いろいろな場面での

児童の様子が分かってとても助かる。すぐに反映できるのもありがたい。

ぎりぎりまで訂正できるのが良い。

・誤字があっても修正が楽なので助かる。時間の短縮ができた。

これは覚えるしかないが、入力の仕方がわからないことがある。

・専科の方も入力できるのでとても助かる。

・誤字脱字などの修正が楽。出欠席欄が校務支援システムの出席管理と

タイアップされているので効率的に作業できた。

・当日の訂正も間に合いありがたい。しかし、機器のトラブル発生や停電時などが心配。

・特別支援学級用のシステムの開発が出来ると良い。

本校では、専科(少人数算数担当)の先生が、ひのっ子宝箱に1000以上もの子どものがんばりやよさを入力し、その情報が担任の先生の所見に役立ったということでした。児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」への入力は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように、推進していきたいと思います。

◇旭が丘小学校にて

来年度からの活用を視野に入れて、教務主任が中心となり、観点別評価の目標基準設定等、

評価の流れについての校内研修を計画的に行い、準備しています。

研修会の実施にあたり、メディアコーディネータは、教務主任と事前に綿密に打ち合わせを

行います。当日もお手伝いとして参加します。

一面の霜柱

明日の終業式を目前にすっかり寒くなりました。

今朝は氷点下を記録しました。

ホワイトクリスマスとはいきませんが、あちこちに霜柱が・・・

今朝は氷点下を記録しました。

ホワイトクリスマスとはいきませんが、あちこちに霜柱が・・・

学校情報セキュリティ対策委員会

本日、学校情報セキュリティ対策委員会を開催しました。

ICT審査(セキュリティ部門)の結果が報告されました。

審査項目10項目すべてに基準を満たしている学校にICTマークの付与が決定されました。

審査結果及び改善指摘事項は、年内に各学校に文書で送ることになります。

全体の結果については、来月の校長会で示すことになります。

本日の会議には、外部委託業者である専門家の青木氏も出席しました。

日野市内の学校に、3年間にわたってセキュリティ現場指導を行っていただいています。

以下、ICT審査の結果について感想をいただきました。

「3年間で、全体的にセキュリティ意識が高まってきたことを感じます。

積極的にICT活用を図っている学校ほどよく伸びています。活用していくことで、意識が高まっているようです。

使う場面が増えるにつれ、危ない面にも気づくのだと思います。

また、従来から意識の高いと見られた学校については、その意識が下がっているといったケースは見られませんでした。

意識さえもてば、右肩上がりに高まっていきます。心がけで変わってきています。」

ICT審査(セキュリティ部門)の結果が報告されました。

審査項目10項目すべてに基準を満たしている学校にICTマークの付与が決定されました。

審査結果及び改善指摘事項は、年内に各学校に文書で送ることになります。

全体の結果については、来月の校長会で示すことになります。

本日の会議には、外部委託業者である専門家の青木氏も出席しました。

日野市内の学校に、3年間にわたってセキュリティ現場指導を行っていただいています。

以下、ICT審査の結果について感想をいただきました。

「3年間で、全体的にセキュリティ意識が高まってきたことを感じます。

積極的にICT活用を図っている学校ほどよく伸びています。活用していくことで、意識が高まっているようです。

使う場面が増えるにつれ、危ない面にも気づくのだと思います。

また、従来から意識の高いと見られた学校については、その意識が下がっているといったケースは見られませんでした。

意識さえもてば、右肩上がりに高まっていきます。心がけで変わってきています。」

|  |

| ICT審査(セキュリティ部門)で、 ICTマークの付与が決定された学校は5校。 | これがマークです。 |

| |

| 授業での活用と校務での活用(検討中)の 3つが揃えば、日野市の地図が完成。 |

暖冬?

中央公園で不思議なものを見つけました・・・!

・・・なんと、ツバキの木にそのまま残っていたセミの抜け殻です。

・・・なんと、ツバキの木にそのまま残っていたセミの抜け殻です。

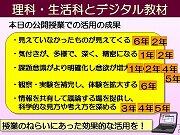

デジタル教材活用実践のまとめ

JSTの「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」も一年のまとめの時期になってきました。1月23日、本市の理科の研究校である日野第四小学校の研究発表会で、ひのっ子教育21開発委員会の報告も行うことになりました。

中学校は、2月18日の中教研の研究発表会で報告します。

佐島校長(左)と太田校長(右)による発表会当日の打ち合わせです。

開発委員が作成した指導案(デジタル教材の活用実践例)をまとめるにあたって、東原教授の指導のもと、日野市のオリジナルの項目を考案しました。

以下、指導案に示すオリジナルマーク4つです。

■実験・観察

◆デジタル教材の活用場面

★デジタル教材を提示する時の発問(問いかけ)、

指示(提示後にどういう活動をさせたいか)、説明(ポイント)

☆予想される(期待される)児童・生徒の反応

(うまくいかなかった場合の理由として考えられることは2つ)

・提示時の発問がうまくいかなかった。

・選んだデジタル教材そのものが学習展開に適していなかった。

中学校は、2月18日の中教研の研究発表会で報告します。

佐島校長(左)と太田校長(右)による発表会当日の打ち合わせです。

開発委員が作成した指導案(デジタル教材の活用実践例)をまとめるにあたって、東原教授の指導のもと、日野市のオリジナルの項目を考案しました。

以下、指導案に示すオリジナルマーク4つです。

■実験・観察

◆デジタル教材の活用場面

★デジタル教材を提示する時の発問(問いかけ)、

指示(提示後にどういう活動をさせたいか)、説明(ポイント)

☆予想される(期待される)児童・生徒の反応

(うまくいかなかった場合の理由として考えられることは2つ)

・提示時の発問がうまくいかなかった。

・選んだデジタル教材そのものが学習展開に適していなかった。

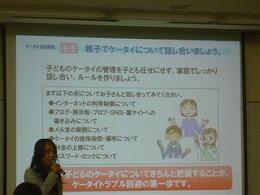

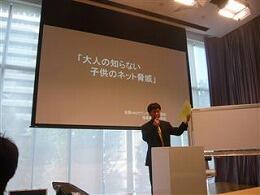

保護者会で情報安全教育

携帯電話の利用についてや、ネット上のトラブルについてなど、推進室からは情報安全教育にかかわるさまざまな資料を提供し、研修会等を通して学校に啓発しているところですが、この問題は、家庭との連携なしには解決が図れません。

そこで、各校の学期末の保護者会で、情報安全教育に触れていただきました。

下の画像は、本日、午後、日野第二中学校で行われた学年合同保護者会の様子です。

教務主任が保護者向けにわかりやすくプレゼンテーションしています。

そこで、各校の学期末の保護者会で、情報安全教育に触れていただきました。

下の画像は、本日、午後、日野第二中学校で行われた学年合同保護者会の様子です。

教務主任が保護者向けにわかりやすくプレゼンテーションしています。

学校評価指導者研修で日野市の取組を紹介

日本評価学会と東京都教育委員会により、今年も3日間の「学校評価指導者研修」が開催されています。対象は主として統括指導主事です。昨年度初めて東京で開かれ、今年で2回目になります。

この研修に、日野市の取組を紹介するコマが設けられ、本日講義をしてきました。

昨年度に引き続いて本研修の講師であるICUの長尾眞文先生と、都教委担当の山本統括が、日野市の取組を以下のような理由で高く評価してくださいました。

・本年度は、学校評価の実施が法で規定された初年度にあたりますが、日野市は、

管理職と主幹教諭にその趣旨を理解していただくことに重点をおき、確実に進めていること。

・市の主要施策である3つの柱を評価項目に取り入れ、全校同じ方策で取り組んでいること。

(これは、最終的には教育委員会の事業評価にもつながっていくことになります)

以下、講義で用いたプレゼン資料の一部です。(クリックすると拡大されます)

|  |  |

|  |  |

日野の冬フェスタ2008始まる

本日、市役所前の広場(市民プラザ)で、イルミネーションの点灯式がありました。

今年は、東京都と日野市によるオリンピックムーブメント共同推進事業として、環境に配慮したイルミネーションイベントになっています。太陽光発電とバイオ燃料発電を組み合わせた電気で点灯するものや、自転車を設置しその動力で発電し点灯させるものなど、環境にやさしいイルミネーションが、日野の夜空に輝いています。

25日まで行われます。

今年は、東京都と日野市によるオリンピックムーブメント共同推進事業として、環境に配慮したイルミネーションイベントになっています。太陽光発電とバイオ燃料発電を組み合わせた電気で点灯するものや、自転車を設置しその動力で発電し点灯させるものなど、環境にやさしいイルミネーションが、日野の夜空に輝いています。

25日まで行われます。

今年一番の冷え込み

今朝は今年一番の冷え込みで、全国各地で路面凍結のニュースが相次ぎました。

市役所からは、雪化粧の富士山がひときわ美しくくっきりと見えました。

市役所からは、雪化粧の富士山がひときわ美しくくっきりと見えました。

冬の陽だまり

木々の葉もすっかり落ち、冬の青空が広がっています。

昼間の太陽はやさしく、陽だまりは心地よい暖かさを感じます。

明日は満月・・・

昼間の太陽はやさしく、陽だまりは心地よい暖かさを感じます。

明日は満月・・・

授業でテレビ会議が大活躍

◆小教研社会科部会の研究授業が平山小学校で行われました。

5年生の授業です。「わたしたちの生活と情報」新学習指導要領の内容を先行して扱った研究授業です。教材として、日野市のICT環境を生かした「教育の情報化」が取り上げられました。メディアコーディネータ(MC)も、教室と推進室に分かれて

2箇所からT・Tで参加しました。

◆研究授業は、平山小と推進室をテレビ会議でつなぎました。

推進室では、MCの一人がコンピュータの上部に備え付けられたWebカメラに向かってすわり、コンピュータの画面で教室の実況中継を見ています。教室のスクリーンには、推進室の様子が映し出され、同時に、スクリーンの下におかれたWebカメラのついたコンピュータで、

教室の様子を推進室に送っています。子ども達は、授業開始時に、このスクリーンの映像がリアルタイムで映し出されていることに半信半疑だったようです。自分たちの発表に対して拍手をしている様子を見て、「つながっていること」に感動し始めたということでした。

授業の最後には、スクリーン上のMCに直接質問して答えてもらうという場面を

設定しました。

・・・

授業終了後、子ども達が一斉に手を振り始めました。MCもそれに応えます。

そのうちになんと、「じゃんけん、ポン!」と、MC対決じゃんけん大会になって大はしゃぎ。 「つながっている」ことを実感した子ども達でした・・・

◆本単元について

現行の学習指導要領に比べ、新しい学習指導要領では、より社会の情報化の進展に関心をもつような内容になっています。

◇現行の学習指導要領

「我が国の通信などの産業について,次のことを見学したり資料を活用したりして調べ,

これらの産業は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、放送,新聞,電信電話などの中から一つを取り上げて学習しています。

◇新学習指導要領

「我が国の情報産業や情報化した社会の様子について,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている教育,福祉,医療,防災などの中から選択して取り上げることになりました。

5年生の授業です。「わたしたちの生活と情報」新学習指導要領の内容を先行して扱った研究授業です。教材として、日野市のICT環境を生かした「教育の情報化」が取り上げられました。メディアコーディネータ(MC)も、教室と推進室に分かれて

2箇所からT・Tで参加しました。

◆研究授業は、平山小と推進室をテレビ会議でつなぎました。

推進室では、MCの一人がコンピュータの上部に備え付けられたWebカメラに向かってすわり、コンピュータの画面で教室の実況中継を見ています。教室のスクリーンには、推進室の様子が映し出され、同時に、スクリーンの下におかれたWebカメラのついたコンピュータで、

教室の様子を推進室に送っています。子ども達は、授業開始時に、このスクリーンの映像がリアルタイムで映し出されていることに半信半疑だったようです。自分たちの発表に対して拍手をしている様子を見て、「つながっていること」に感動し始めたということでした。

授業の最後には、スクリーン上のMCに直接質問して答えてもらうという場面を

設定しました。

・・・

授業終了後、子ども達が一斉に手を振り始めました。MCもそれに応えます。

そのうちになんと、「じゃんけん、ポン!」と、MC対決じゃんけん大会になって大はしゃぎ。 「つながっている」ことを実感した子ども達でした・・・

|  |  |

| 最初に、グループごとに、 学校の情報化について 調べたことを 発表し合いました。 | 学校がどのように変わったか、T・Tで参加したMCが、 子ども達の発表内容を補うプレゼンテーションを行いました。 その様子を、推進室にいるMCがテレビ会議で見ています。 | |

|  |  |

| 子ども達から、推進室にいるMCへの質問です。「大変なことは何ですか?」 「MCになるにはどうしたらいいのですか?」「たった4人で全校を見ているのですか?」 ・・・MCの仕事内容に関する質問が相次ぎました・・・ | ||

|  | |

| 協議会終了後。先生方の関心はテレビ会議です。 「授業でぜひ活用したい」という声にMCが応えています。 どの学校にもWebカメラが2台あるのですぐに実現できます。 | ||

◆本単元について

現行の学習指導要領に比べ、新しい学習指導要領では、より社会の情報化の進展に関心をもつような内容になっています。

◇現行の学習指導要領

「我が国の通信などの産業について,次のことを見学したり資料を活用したりして調べ,

これらの産業は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、放送,新聞,電信電話などの中から一つを取り上げて学習しています。

◇新学習指導要領

「我が国の情報産業や情報化した社会の様子について,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている教育,福祉,医療,防災などの中から選択して取り上げることになりました。

平成20年度東京都教育委員会職員表彰に平山中学校が受賞

大変うれしいお知らせです。

東京都教育委員会の「平成20年度東京都教育委員会職員表彰」が公表されました。

団体(学校)の受賞は16校で、その中で、本市の平山中学校が、「ICTを活用した教育の推進」で受賞しました。

本校は、昨年度の「日野市ICT活用教育推進モデル校」です。全教科の全教員がICTを活用した授業の研究に取り組みました。

今年度は、「平山中ICT活用年間指導計画」を作成し、引き続き実践を進め、各教科の学習を深めるための活用方法や、生徒に情報活用能力を付けていくための活用方法を検討しています。

東京都教育委員会の「平成20年度東京都教育委員会職員表彰」が公表されました。

団体(学校)の受賞は16校で、その中で、本市の平山中学校が、「ICTを活用した教育の推進」で受賞しました。

本校は、昨年度の「日野市ICT活用教育推進モデル校」です。全教科の全教員がICTを活用した授業の研究に取り組みました。

今年度は、「平山中ICT活用年間指導計画」を作成し、引き続き実践を進め、各教科の学習を深めるための活用方法や、生徒に情報活用能力を付けていくための活用方法を検討しています。

テレビ会議

JST(科学技術振興機構)の方が推進室にお見えになりました。

本市では、今年度、「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」に取り組んでいます。

活用しているデジタル教材は、JSTの科学技術理解増進事業の一つとして、大学・研究機関などの最先端の研究成果から理科教育用に開発されたものです。

今日は、理科教育に関することではなく、社会技術研究開発センターの方が、「教育・学習・人材育成」に関する新しい領域の研究開発を行うことについての意見収集を目的として来室されました。平成13年度から、「安全安心」、「循環型社会」、「脳科学と社会」などといった新しい領域での研究開発が行われているそうですが、教育に関しては来年度から初めて創設する予定だということです。国をあげての大規模な研究のようです。

情報化をはじめとする科学技術の高度な発展や、国際化、社会経済情勢の変化など、子どもを取り巻く社会環境が劇的に変わりつつある状況の下で、これらのことに対応できる人材を育成していくための仕組みや方法論について話題になりました。

テレビ会議で信州大学につなぎ、推進室、大学、JSTの3者による意見交換となりました。

本市では、今年度、「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」に取り組んでいます。

活用しているデジタル教材は、JSTの科学技術理解増進事業の一つとして、大学・研究機関などの最先端の研究成果から理科教育用に開発されたものです。

今日は、理科教育に関することではなく、社会技術研究開発センターの方が、「教育・学習・人材育成」に関する新しい領域の研究開発を行うことについての意見収集を目的として来室されました。平成13年度から、「安全安心」、「循環型社会」、「脳科学と社会」などといった新しい領域での研究開発が行われているそうですが、教育に関しては来年度から初めて創設する予定だということです。国をあげての大規模な研究のようです。

情報化をはじめとする科学技術の高度な発展や、国際化、社会経済情勢の変化など、子どもを取り巻く社会環境が劇的に変わりつつある状況の下で、これらのことに対応できる人材を育成していくための仕組みや方法論について話題になりました。

テレビ会議で信州大学につなぎ、推進室、大学、JSTの3者による意見交換となりました。

子どもの悩みに応える

推進室に、携帯電話のトラブルについて相談の電話がかかりました。

どこか相談できる窓口を探していて、その結果が推進室だったというわけです。

市内の中学生や保護者の方からの相談を時々受けることはありますが、

今回は、市外の中学生からの相談でした。

困ったときにすぐに相談できるのは、保護者であって欲しいと思いますがいずれにしても、

安心して相談できる場があることはとても大切なことだと改めて感じました。

どこか相談できる窓口を探していて、その結果が推進室だったというわけです。

市内の中学生や保護者の方からの相談を時々受けることはありますが、

今回は、市外の中学生からの相談でした。

困ったときにすぐに相談できるのは、保護者であって欲しいと思いますがいずれにしても、

安心して相談できる場があることはとても大切なことだと改めて感じました。

次年度の準備

木枯らしで銀杏の葉がすっかり落ちてしまいました。

冬到来です。

学校は、そろそろ来年度の教育課程に向けた準備が始まります。

昨日の教務主任会では、校務支援システムの年度更新のことが話題になりました。

児童が主体的に活用する理科ねっとわーくデジタル教材

仲田小学校で理科ねっとわーくを活用した公開授業を行いました。

5年生の授業です。「流れる水のはたらき」 ICT活用指導力Cー1,Bー3

自分たちで計画を立てて行った砂場での実験の結果を、もう一度でデジタル教材で確認しています。砂場での実験では正確に確かめることの出来なかった地面のけずれ方の細かな様子を改めて確認し、流れる水のはたらきについての見方や考え方を深めることが出来ました。

一人一人の児童が課題意識をもって、真剣にデジタル教材に向き合っていたのは、事前の実験があったからです。実験結果から、もう少し詳しく知りたいと思ったことやどうしてだろうと疑問に思ったことがそれぞれの児童の課題意識となり、受け身ではなく「主体的に調べる」学習になりました。

理科ねっとわーくのデジタル教材には、理科の学習を深めるための効果的な画像や映像がたくさんありますが、教師が説明のために見せる学習展開だけではなく、児童・生徒自らが課題意識をもって主体的にデジタル教材を活用する学習を展開していきたいものです。

5年生の授業です。「流れる水のはたらき」 ICT活用指導力Cー1,Bー3

自分たちで計画を立てて行った砂場での実験の結果を、もう一度でデジタル教材で確認しています。砂場での実験では正確に確かめることの出来なかった地面のけずれ方の細かな様子を改めて確認し、流れる水のはたらきについての見方や考え方を深めることが出来ました。

一人一人の児童が課題意識をもって、真剣にデジタル教材に向き合っていたのは、事前の実験があったからです。実験結果から、もう少し詳しく知りたいと思ったことやどうしてだろうと疑問に思ったことがそれぞれの児童の課題意識となり、受け身ではなく「主体的に調べる」学習になりました。

理科ねっとわーくのデジタル教材には、理科の学習を深めるための効果的な画像や映像がたくさんありますが、教師が説明のために見せる学習展開だけではなく、児童・生徒自らが課題意識をもって主体的にデジタル教材を活用する学習を展開していきたいものです。

単に見せるだけでなく、教科の学びを深めるICT活用を(議会答弁)

平成20年第4回定例会(12月議会)の一般質問で、「パソコン教育を勘違いするな」という題の質問をいただきました。

パソコンは単なるツールである。教育基本構想案でも、ICT活用教育のことがたくさん書かれているが、パソコンの操作だけはうまくなったけれど、学力は上がらなかったでは困る・・・授業で単に見せるだけではなく、ICTで本当に学力が上がるように・・・という趣旨の質問です。

以下答弁です。

現在、日野市内の学校にコンピュータが導入されて小学校は3年目、中学校は2年目を迎え、ようやく授業での活用が定着しつつあるところです。

日野市で進めているICT活用教育の目標の一つは、ICTを各教科の授業の中で効果的に活用することで、分かる授業、魅力ある授業を実現することにあります。議員のおっしゃるように、コンピュータはツールであって、それを使うこと自体が目的なのではありません。

具体的には、教科書や資料を拡大して映し、分かりやすく説明するといった活用が行われています。特に特別支援学級では、教材を大きく写し出すことで、子どもたちの集中度や関心がぐっと高まり、どの子も目を輝やかせて楽しそうに授業を受けており、ICTの効果を実感しているところです。

このような活用方法からさらに発展して、それぞれの教科のねらいに迫るための教科ならではの活用も行われるようになってきました。その例をいくつかご紹介します。

例えば、理科では、デジタル教材がうまく活用されています。火山、人体、磁界など、実際には観察・実験ができないことを補完して、興味関心を高めたり理解を深めたりすることに効果があがっています。また、数学では、立体図形を3Dソフトで動かして理解を深めたり、算数では、インタラクティブスタディといって、基礎基本の完全な習得を目指した個別学習も行われたりしています。国語では、自分の考えやその根拠となる事実などを、マップ上に整理して表現し、論理的思考力を鍛えるなどという実践も生まれています。

このような各教科での活用に加えて、総合的な学習の時間においても、多くの学校で児童・生徒が学習成果をプレゼンテーションし、学び合う活動を行っています。

先日は、日野第四小学校と潤徳小学校の5年生が、社会科の「米作り」の体験学習を振り返って協同学習を行いました。違う学校の子ども達が、同じテーマで進めてきたことを、スタディノートでまとめ、インターネット掲示板を通して感想や意見を交換し合ったのです。お互いの気づかなかったことを学び合い、視野が広がったという成果が見られました。

今後も、こうした子ども達の学び合いを深めていける学習活動を進めていきたいと考えています。授業でのICT活用も、基礎的な活用が定着してきましたので、今後は、教科の学びをさらに深めるための活用と子どもたちの情報活用能力を伸ばすための活用を図っていきたいと考えています。

パソコンは単なるツールである。教育基本構想案でも、ICT活用教育のことがたくさん書かれているが、パソコンの操作だけはうまくなったけれど、学力は上がらなかったでは困る・・・授業で単に見せるだけではなく、ICTで本当に学力が上がるように・・・という趣旨の質問です。

以下答弁です。

現在、日野市内の学校にコンピュータが導入されて小学校は3年目、中学校は2年目を迎え、ようやく授業での活用が定着しつつあるところです。

日野市で進めているICT活用教育の目標の一つは、ICTを各教科の授業の中で効果的に活用することで、分かる授業、魅力ある授業を実現することにあります。議員のおっしゃるように、コンピュータはツールであって、それを使うこと自体が目的なのではありません。

具体的には、教科書や資料を拡大して映し、分かりやすく説明するといった活用が行われています。特に特別支援学級では、教材を大きく写し出すことで、子どもたちの集中度や関心がぐっと高まり、どの子も目を輝やかせて楽しそうに授業を受けており、ICTの効果を実感しているところです。

このような活用方法からさらに発展して、それぞれの教科のねらいに迫るための教科ならではの活用も行われるようになってきました。その例をいくつかご紹介します。

例えば、理科では、デジタル教材がうまく活用されています。火山、人体、磁界など、実際には観察・実験ができないことを補完して、興味関心を高めたり理解を深めたりすることに効果があがっています。また、数学では、立体図形を3Dソフトで動かして理解を深めたり、算数では、インタラクティブスタディといって、基礎基本の完全な習得を目指した個別学習も行われたりしています。国語では、自分の考えやその根拠となる事実などを、マップ上に整理して表現し、論理的思考力を鍛えるなどという実践も生まれています。

このような各教科での活用に加えて、総合的な学習の時間においても、多くの学校で児童・生徒が学習成果をプレゼンテーションし、学び合う活動を行っています。

先日は、日野第四小学校と潤徳小学校の5年生が、社会科の「米作り」の体験学習を振り返って協同学習を行いました。違う学校の子ども達が、同じテーマで進めてきたことを、スタディノートでまとめ、インターネット掲示板を通して感想や意見を交換し合ったのです。お互いの気づかなかったことを学び合い、視野が広がったという成果が見られました。

今後も、こうした子ども達の学び合いを深めていける学習活動を進めていきたいと考えています。授業でのICT活用も、基礎的な活用が定着してきましたので、今後は、教科の学びをさらに深めるための活用と子どもたちの情報活用能力を伸ばすための活用を図っていきたいと考えています。

「教育」日野市は全国で第3位

本日は、12月の定例校長会の日です。

◆教育長講話で、先日の新聞記事のことが話題になりました。

ある新聞社の、全国の市と東京23区を対象にした「行政サービス調査」の結果、「教育」の部門で日野市が第3位になったということです。

調査項目は、少人数学習のための非常勤講師採用数等10項目となっており、

本市のコンピュータ環境の水準の高さが高得点につながったようです。

◆本日の校長会で、推進室からは主として以下の3点を中心に連絡させていただきました。

(1)各教科におけるすぐれた授業実践(ICTを活用した実践例)を紹介していきたいこと

(2)情報安全教育を進めるにあたっての資料紹介(昨日の藤川先生の資料、文部科学省の

Webサイトに掲載された「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集)

(3)セキュリティ面におけるICT審査が終了したこと。この結果は今月22日に庁内で開かれる

学校情報セキュリティ対策委員会で報告され、10項目全ての基準を満たしている学校に

ICTマークが付与されること。

◆教育長講話で、先日の新聞記事のことが話題になりました。

ある新聞社の、全国の市と東京23区を対象にした「行政サービス調査」の結果、「教育」の部門で日野市が第3位になったということです。

調査項目は、少人数学習のための非常勤講師採用数等10項目となっており、

本市のコンピュータ環境の水準の高さが高得点につながったようです。

◆本日の校長会で、推進室からは主として以下の3点を中心に連絡させていただきました。

(1)各教科におけるすぐれた授業実践(ICTを活用した実践例)を紹介していきたいこと

(2)情報安全教育を進めるにあたっての資料紹介(昨日の藤川先生の資料、文部科学省の

Webサイトに掲載された「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集)

(3)セキュリティ面におけるICT審査が終了したこと。この結果は今月22日に庁内で開かれる

学校情報セキュリティ対策委員会で報告され、10項目全ての基準を満たしている学校に

ICTマークが付与されること。

ICT審査最終日

本日はICT審査の最終日となりました。

|  |

| セキュリティポリシーは 周知されているか? | 全教員数分備えられた指定USBは、 しっかり運用・管理されているか? |

|  |

| 共有パソコンのデスクトップはきちんと整理されているか? | |

|  |

| 席を外すときはコンピュータのふたを閉ることを徹底し、 ほこりよけの布をかぶせている学校もありました。 | |

| |

| コンピュータ室には、それぞれの 学校のきまりが掲示されています。 | |

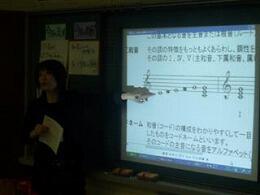

情報安全教育研修会~藤川先生の講演~

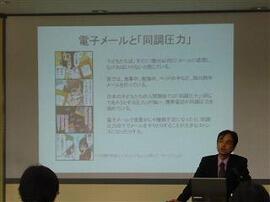

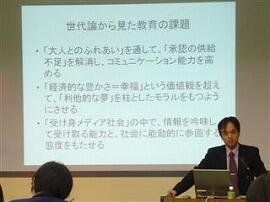

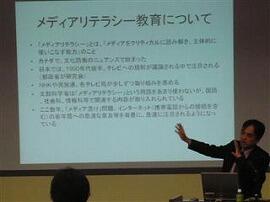

千葉大学教育学部准教授の藤川大祐先生にお越しいただき、講演をしていただきました。

演題は「ケータイ時代のメディアリテラシー教育」です。

◆藤川先生のご講演の様子は以下の通りです。

|  |

| 「インターネットをもつ携帯を もたせているのが日本の特色なのです。」 | 「過剰に人に合わせ、人に嫌われないよう 必死になっている子どもたち。そもそも 思春期は一人で考え、アイデンティティを 確立していく時期・・」 |

|  |

| 実際に子ども達に人気のサイトや 実態等を教えていただきました。 | 「そもそもインターネットは研究者の学術的なつながりのためにできたものだから セキュリティはあまいのです・・・ 今の時代にあった新しい地域づくりのために、身を守るだけではなく、社会に恩返しをし、世のため人のためにつくすと言う方向でモラルを作っていきましょう。」 |

|  |

| 「モラル(価値観)だけでなくリテラシーを 身に付けさせましょう。」 | 昨年度に引き続き、今年も文部科学省から 小学校6年生を対象に、ケータイについての 資料が配布されます。」 |

|  |

| 昨年度に引き続き、今年も文部科学省から小学校6年生を対象に、 ケータイについての資料が配布されます。」 | |

◇子ども達の環境の変化や子ども特有の心理によって現在の問題が起こっていることが

よくわかりました。背景を知った上で、メディアリテラシー教育を行うことが

必要だと感じました。

◇子ども達がネットの世界に居場所を求める社会の問題点がよくわかりました。

家族の中でも地域の中でももっと異年齢の子どもや大人とかかわりをもち、

現実のコミュニティーを作っていくことが大切だと感じました。

◇子どもが一人前の消費者になっているという話が印象的でした。お客様扱いされることで

根拠のない自己肯定的、自己中心的な考えが生まれてくるのだと思います。それがネット上

での無責任な発言、他人を中傷する書き込みにつながっていると感じました。

◇現状について大人は知らないことが多いようです。利用している子どもはもちろん、

保護者、教員が現状を正しく知り、その上で、どう向き合っていくのか考える必要性を

痛感しました。

◇ケータイ(カタカナがインパクト)の利便性とその対策だけでなく、社会全体の子育て

論まで幅広いお話で大変参考になりました。

今日のお話を生徒、保護者、地域に紹介したいと思います。

ハイテク犯罪対策シンポジウムに参加して(MC報告)

11月26日(水)、東京都教育委員会と警視庁との共催による「ハイテク犯罪対策シンポジウム」が渋谷区立原宿外苑中学校で開催されました。本市からも代表の先生とメディアコーディネータが参加しました。以下、メディアコーディネータの報告です。メディアコーディネータがこのような研修会に参加したときは、その報告を、市内全校の先生方に、

ICT活用NEWSでお知らせしています。

・・・・

◇第一部では、第1学年の2学級で公開授業が行われました。

携帯電話の所有率が8割をこえるという学校で、携帯メールやブログ、プロフなど、中学生にとって身近なものの危険性について考える授業でした。

講師として警視庁ハイテク犯罪対策センターの方が招かれ、ハイテク犯罪の実態や、実際に被害にあってしまったときの正しい対処法などについても具体的な指導がありました。講師の方が自作された架空請求の疑似体験ユニットを子どもが実際に操作する場面もあり、ネット上に他人の誹謗中傷を流すことや、安易に個人情報を書き込むことの危険性を体験的に学んでいました。

コンピュータ室での授業の様子は体育館で中継されました。本市でも同じように、昨年度の

大坂上中学校の小・中連携教育の研究発表会で数学の授業風景を体育館で中継したことを思い出しました。

◇第2部では、インターネット協会代表の大久保貴世氏(本市の情報安全教育の研修会にも

来ていただいた方です)による講演と、警視庁の方々、保護者代表、地域代表、会場校の生活指導主任の先生を交えてのシンポジウムが行われました。それぞれの立場から、子どもたちをハイテク犯罪やネットいじめから守るために大人は何ができるか、何をすべきかについて具体的な提言がありました。子どもに携帯電話を持たせる前に、本当に必要かよく考えさせること、持たせるのならルールを決め、必ずフィルタリングをかけることが大切です。そして日頃から子どもとの会話を通して変化に敏感であること、また、何かあったときに子どもから頼りにされるよう、子どもたちの世界について勉強しておくことの必要性を改めて感じました。

ICT活用NEWSでお知らせしています。

・・・・

◇第一部では、第1学年の2学級で公開授業が行われました。

携帯電話の所有率が8割をこえるという学校で、携帯メールやブログ、プロフなど、中学生にとって身近なものの危険性について考える授業でした。

講師として警視庁ハイテク犯罪対策センターの方が招かれ、ハイテク犯罪の実態や、実際に被害にあってしまったときの正しい対処法などについても具体的な指導がありました。講師の方が自作された架空請求の疑似体験ユニットを子どもが実際に操作する場面もあり、ネット上に他人の誹謗中傷を流すことや、安易に個人情報を書き込むことの危険性を体験的に学んでいました。

コンピュータ室での授業の様子は体育館で中継されました。本市でも同じように、昨年度の

大坂上中学校の小・中連携教育の研究発表会で数学の授業風景を体育館で中継したことを思い出しました。

|  |

| 1年A組 情報モラル ~インターネットの落とし穴~ | 1年B組 ネットに潜む危険性 ~携帯メール~ |

◇第2部では、インターネット協会代表の大久保貴世氏(本市の情報安全教育の研修会にも

来ていただいた方です)による講演と、警視庁の方々、保護者代表、地域代表、会場校の生活指導主任の先生を交えてのシンポジウムが行われました。それぞれの立場から、子どもたちをハイテク犯罪やネットいじめから守るために大人は何ができるか、何をすべきかについて具体的な提言がありました。子どもに携帯電話を持たせる前に、本当に必要かよく考えさせること、持たせるのならルールを決め、必ずフィルタリングをかけることが大切です。そして日頃から子どもとの会話を通して変化に敏感であること、また、何かあったときに子どもから頼りにされるよう、子どもたちの世界について勉強しておくことの必要性を改めて感じました。

協同学習の成果(3)

◆今月行われた日野第四小学校と潤徳小学校の共同学習の成果です。

◇子ども達の感想です。

・いろいろな返事がきたので、そこから調べなおしたりした。

もう少しくわしくまとめればよかったと思った。

・知らない人とやる方がおもしろい。感じ方が違って勉強になるし、

うれしい感想ももらった。

・同じ小学生なのに見方や考え方が違うことにびっくりしたけど楽しかった。

・またやりたい。

◇実践された先生の感想です。

○日野第四小学校 立石先生

・今までも自分のクラスでの磨き合いはやっていたが、子ども達にとって

他校とのやりとりは新鮮だったようだ。

・新しい目線で学ぶことができた。

・アドバイスを生かして人に認めてもらえるような作品を作りたいという

意識が芽生えた。

○潤徳小学校 佐藤先生

・文字と写真で伝える難しさを感じたようだ。言葉を選び、

相手意識をもつことができた。

同時にその楽しさも感じていた。

・普段自分たちの仲間だけでは気づけなかったことに気づくことができた。

・教室に新しい空気が入きて、新たな学びを感じさせてくれた。

◆今回のインターネット掲示板による協同学習で、子ども達は、自らの体験を振り返って

表現・対話することを通して、より深い学びを実現することができました。

日野の地形や気候などの自然環境、米作りを通して地域に根ざしている文化、米の品種改良について、味の向上や食の安全確保、日本の自給率・・・など、それぞれのグループごとに社会科としての教科のねらいを遙かに超えた学びにつながっていきました。

ICTは、「体験したこと」「調べたこと」に「考えたこと」を加え、

「考えたことを表現する力」を育てると同時に、学び合いを一層深める効果をもっています。

|  |

「こんな感想や質問をもらいました・・・」 クラスの仲間と情報を共有。 (日野第四小学校で) | 掲示板に寄せられた感想や意見に大喜び。 (潤徳小学校で) |

◇子ども達の感想です。

・いろいろな返事がきたので、そこから調べなおしたりした。

もう少しくわしくまとめればよかったと思った。

・知らない人とやる方がおもしろい。感じ方が違って勉強になるし、

うれしい感想ももらった。

・同じ小学生なのに見方や考え方が違うことにびっくりしたけど楽しかった。

・またやりたい。

◇実践された先生の感想です。

○日野第四小学校 立石先生

・今までも自分のクラスでの磨き合いはやっていたが、子ども達にとって

他校とのやりとりは新鮮だったようだ。

・新しい目線で学ぶことができた。

・アドバイスを生かして人に認めてもらえるような作品を作りたいという

意識が芽生えた。

○潤徳小学校 佐藤先生

・文字と写真で伝える難しさを感じたようだ。言葉を選び、

相手意識をもつことができた。

同時にその楽しさも感じていた。

・普段自分たちの仲間だけでは気づけなかったことに気づくことができた。

・教室に新しい空気が入きて、新たな学びを感じさせてくれた。

◆今回のインターネット掲示板による協同学習で、子ども達は、自らの体験を振り返って

表現・対話することを通して、より深い学びを実現することができました。

日野の地形や気候などの自然環境、米作りを通して地域に根ざしている文化、米の品種改良について、味の向上や食の安全確保、日本の自給率・・・など、それぞれのグループごとに社会科としての教科のねらいを遙かに超えた学びにつながっていきました。

ICTは、「体験したこと」「調べたこと」に「考えたこと」を加え、

「考えたことを表現する力」を育てると同時に、学び合いを一層深める効果をもっています。

ICT審査中・・・

ICTマーク審査期間中です。

・情報を持ち出す場合のルールは守られているか(承認されているか)?

・ICTセキュリティカードの管理は?

・コンピュータ室の管理状況も確認します。

・・・・対応して下さっているのは管理職の先生と情報担当の先生です・・・

多くの学校で、日常的に職員室の机上整理が浸透してきました。

校務の情報化の成果です。そして、何より、日野市の先生方のセキュリティ意識の

向上の表れです・・・

昼間の職員室風景

日野第八小学校学校課訪問

日野第八小学校の学校課訪問を実施しました。

本校は、毎年研究奨励校として、教科の研究を進め、全員が授業を公開しています。

国語の研究は今年度で3年目です。

全学級の授業を参観しました。どの学年もICTが積極的に活用されていました。

本校は、毎年研究奨励校として、教科の研究を進め、全員が授業を公開しています。

国語の研究は今年度で3年目です。

全学級の授業を参観しました。どの学年もICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 第1学年国語「あつまれ、ふゆのことば」 ICT活用指導力Bー2 児童の作成したカルタカードを 拡大提示しています。 | 第1学年算数 「どんなけいさんいなるのかな」 ICT活用指導力B-2 問題場面を把握しやすくするために、 教科書の挿絵を拡大してています。 |

|  |

| 第2学年生活科 「コンピュータでお絵かき」 ICT活用指導力C-4 コンピュータで、自分の思い描いた 世界を創っています。 | 第3学年理科 「豆電球に明かりをつけよう」 ICT活用指導力B-3 実験方法を書画カメラで拡大しながら 実演し、みんなで確かめています。 |

|  |

| 第4学年総合的な学習の時間 「程久保川について調べよう」 ICT活用指導力C-1 程久保川で追究してきた課題について、 わからないことをインターネット上で 調べています。 ・・見つけた魚の名前を知りたいな・・等 | 第6学年国語「やまなし」 ICT活用指導力B-1,2 宮沢賢治に関する資料を提示し、 生き方や考え方を学んでいます。 |

|  |

| たちばな学級国語「みんなで発表会の劇をしよう」 ICT活用指導力B-2、3 前半:事前に撮影した映像を見ながら自分や友達の演技を振り返っています 後半:グループに分かれて活動です。右画像のグループは、 拡大提示された見本を参考にして、発表会の案内状を作成しています。 | |

日野第三小学校教育委員会訪問

日野第三小学校の教育委員会訪問を実施しました。

本校は、昨年度、ICT活用教育のモデル校として国語科におけるICTの活用の研究に取組みました。この成果を見に、今年度も全国から視察が相次いでいます。

特別支援教育についても力を入れており、ひばり学級やたんぽぽ学級(ことばの学級)での取組はもちろん、校務支援システム上の「ひのっ子宝箱」を活用した「個別支援計画」の作成についても、全国で注目されています。

全学級の授業を参観しました。

本校は、昨年度、ICT活用教育のモデル校として国語科におけるICTの活用の研究に取組みました。この成果を見に、今年度も全国から視察が相次いでいます。

特別支援教育についても力を入れており、ひばり学級やたんぽぽ学級(ことばの学級)での取組はもちろん、校務支援システム上の「ひのっ子宝箱」を活用した「個別支援計画」の作成についても、全国で注目されています。

全学級の授業を参観しました。

|  |

| 第1学年国語(書写) 「かん字を書いてみよう」 ICT活用指導力Bー3 書き順やはらいなどのポイントを確認する ためにデジタル教科書を活用しています。 | 第4学年算数 「わり算の筆算を考えよう」 ICT活用指導力Bー2、3 課題を大きく映したり、子ども達の ノートを拡大したりして、わかりやすく 説明しています。 |

|  |

| 第5学年算数「面積の求め方を考えよう」 ICT活用指導力Cー3 自分の解法を拡大して示し、 考えを説明しています。 | ひばり学級「あつまれ、秋のことば」 ICT活用指導力B-1 身近な秋のスライドを映しながら、 イメージをふくらませています。 |

|  |

| 第3学年算数「かけ算を考えよう」 ICT活用指導力Cー4 インタラクティブ・スタディを活用して、子ども達一人一人の 学習状況に応じた個別学習を行っています。 | |

2・3年次研修 授業研究

◆南平小学校で、2・3年次研修の授業研究が開かれ、

ICTを活用した体育の授業が行われました。

第6学年体育「マット運動」 ICT活用指導力C-4

スポーツミラー(映像遅延装置)で自分の動きを確認し、技能の向上を目指しています。

◆2・3年次研修・・・日野市の教師になって2年目、3年目の先生方の「授業力UP研修」です。自分の授業を実際に振り返りながら、アドバイザーのコーディネート(指導主事と教育センターの所員)のもと、仲間と協議しながら授業力を高めていく実践的な研修です。

年間を通して、成長の過程を、ティーチング・ポートフォリオとして記録します。

この本市独自の研修は5年目になります。

1年間の研修の主な流れは次の通りです。

・1学期は、各自が自分の授業VTRを分析します。

・夏の2日間も集中研修では、グループごとに1学期の互いの授業(VTR)を振り返って

協議しながら、各自が2学期からの授業改善に生かせるよう

「重点5項目リフレクションシート」を作成します。

・2学期は、各自がそのシートに基づいて実践します。

グループごとに授業研究を行います。←今日がその日です。

ICTを活用した体育の授業が行われました。

第6学年体育「マット運動」 ICT活用指導力C-4

スポーツミラー(映像遅延装置)で自分の動きを確認し、技能の向上を目指しています。

◆2・3年次研修・・・日野市の教師になって2年目、3年目の先生方の「授業力UP研修」です。自分の授業を実際に振り返りながら、アドバイザーのコーディネート(指導主事と教育センターの所員)のもと、仲間と協議しながら授業力を高めていく実践的な研修です。

年間を通して、成長の過程を、ティーチング・ポートフォリオとして記録します。

この本市独自の研修は5年目になります。

1年間の研修の主な流れは次の通りです。

・1学期は、各自が自分の授業VTRを分析します。

・夏の2日間も集中研修では、グループごとに1学期の互いの授業(VTR)を振り返って

協議しながら、各自が2学期からの授業改善に生かせるよう

「重点5項目リフレクションシート」を作成します。

・2学期は、各自がそのシートに基づいて実践します。

グループごとに授業研究を行います。←今日がその日です。

ひのっ子エコアクション担当者連絡会

◆日野市の今年のスローガン「みどりの大地 青い地球を いつまでも」に基づいた重点施策「ふだん着でCO2をへらそう」の一つとして、市内全校で、ひのっ子エコアクションに取り組んでいます。本日開催された連絡会には、担当校長、副校長、各学校の担当者の他、庁内からは教育委員会と環境共生部の関係職員も出席しました。

◆最初に各学校の取組がそれぞれ発表されました。

◆次に、学校の教育課程にどのような位置づけをすると効果的か、

それぞれの実践をもとにグループ討議を行いました。

◆最初に各学校の取組がそれぞれ発表されました。

|  |

| 潤徳小学校の取組発表(打ち水の実践) | |

|  |

| 日野第一中学校の取組発表(緑のカーテンとアースカルタ) | |

それぞれの実践をもとにグループ討議を行いました。

協同学習が展開されています(2)

昨日は、上記の(1)が終わった段階で、両校の授業者(担任)に推進室に来ていただき、東原教授の指導のもとに、以下のような打ち合わせを行いました。

(1)児童の活動の進行状況に関する情報交換

(2)何を共通の課題としていくか

(3)誰と誰をペアにするか

(4)児童へ何と指示するか

(5)掲示のタイミング

(1)児童の活動の進行状況に関する情報交換

(2)何を共通の課題としていくか

(3)誰と誰をペアにするか

(4)児童へ何と指示するか

(5)掲示のタイミング

協同学習が展開されています(1)

日野第四小学校と潤徳小学校の5年生による学校間協同学習が展開されています。

テーマは「お米」。 次のような手順で進めています。

(1)社会科の学習の発展として追究してきた成果をスタディノートにまとめる。

(2)相手校に伝える。

(3)質問や感想を送り合う。

(4)他校の友達からの返事を参考に、自分の作品を改善する。

◆このような学校間の協同学習が成立するための条件は、それに先立つ共通の体験活動があることです。それがないと、他校の相手に伝えたい内容をもつことができません。自分も体験し、相手の活動も知ったとき、お互いのやりとりが表面的でなく、学習が深まっていくのです・・・ 今回の実践では2校が共通して、米作りの活動を行ってきたことが鍵となっています。両校ともに、「米作り」の体験活動を、社会科の指導計画に適切に位置付け、社会科としての体験的な活動のねらいを明確にしていました。

*「スタディノート」:作品の作成とインターネット掲示板の返信機能による情報交換が可能な学校用グループウェアで、市内小・中学校 全校に導入されています。この掲示板の設定等に、メディアコーディネータもお手伝いしました。

テーマは「お米」。 次のような手順で進めています。

(1)社会科の学習の発展として追究してきた成果をスタディノートにまとめる。

(2)相手校に伝える。

(3)質問や感想を送り合う。

(4)他校の友達からの返事を参考に、自分の作品を改善する。

|  |

| 日野第四小学校にて | |

|  |

| 潤徳小学校にて | |

*「スタディノート」:作品の作成とインターネット掲示板の返信機能による情報交換が可能な学校用グループウェアで、市内小・中学校 全校に導入されています。この掲示板の設定等に、メディアコーディネータもお手伝いしました。

ICT審査始まる

今日から12月2日まで、セキュリティ部門のICT審査が始まります。

外部委託業者である専門家、推進室職員、メディアコーディネータで市内の全校を回ります。

昨年度までの2年間も、年に1回、現場指導という形で各学校を回ってきましたが、課題となったことは、セキュリティポリシー実施手順に基づく各学校の取組にかなりのばらつきがあったことです。組織としてしっかり取組んでいる学校には、継続して行うように意識づけを行うこと、また取組がなされていない学校には、強い啓発を行う必要があります。そこで、今年度は、実施手順の中から「これは絶対に守るべき事項」を10項目に精選し、この項目を11月の校長会であらかじめ明示しておきました。

10項目の審査項目を5段階で評価し、全ての項目において4または5という基準を満たすことが目的です。

審査結果は12月下旬に庁内で行われる「学校情報セキュリティ対策委員会」に報告され、審査結果、合格した学校があればICTマークが付与されることになります。

昼間の職員室・・・クリアデスクが徹底されている学校

外部委託業者である専門家、推進室職員、メディアコーディネータで市内の全校を回ります。

昨年度までの2年間も、年に1回、現場指導という形で各学校を回ってきましたが、課題となったことは、セキュリティポリシー実施手順に基づく各学校の取組にかなりのばらつきがあったことです。組織としてしっかり取組んでいる学校には、継続して行うように意識づけを行うこと、また取組がなされていない学校には、強い啓発を行う必要があります。そこで、今年度は、実施手順の中から「これは絶対に守るべき事項」を10項目に精選し、この項目を11月の校長会であらかじめ明示しておきました。

10項目の審査項目を5段階で評価し、全ての項目において4または5という基準を満たすことが目的です。

審査結果は12月下旬に庁内で行われる「学校情報セキュリティ対策委員会」に報告され、審査結果、合格した学校があればICTマークが付与されることになります。

昼間の職員室・・・クリアデスクが徹底されている学校

仲田小学校学校課訪問

仲田小学校の学校課訪問を実施しました。

◆本校は、今年度の研究奨励校です。

テーマは「体験を通して考える、なかだっ子の育成」。

恵まれた学校周辺の自然環境を生かして、体験活動を充実させています。

本日の5時間目も第6学年の総合的な学習の時間(なかだの時間)の研究授業が行われました。

「みつめよう、身近な自然」というテーマで、年間を通じて仲田の森で発見した

課題を追究する活動です。

◆午前中は全ての学級の授業を参観しました。

全学年でICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 校舎の北を多摩川がゆったりと 流れています。 | 先日の産業祭りに出品された 「かかし」です。 |

テーマは「体験を通して考える、なかだっ子の育成」。

恵まれた学校周辺の自然環境を生かして、体験活動を充実させています。

本日の5時間目も第6学年の総合的な学習の時間(なかだの時間)の研究授業が行われました。

「みつめよう、身近な自然」というテーマで、年間を通じて仲田の森で発見した

課題を追究する活動です。

◆午前中は全ての学級の授業を参観しました。

全学年でICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 第1学年国語 「しらせたいな、見せたいな」 ICT活用指導力C-3 自分の書いた絵を見せながら、 紹介文を読んでいます。 | 第2学年音楽「夕やけこやけ」 ICT活用指導力B-1 歌詞の表す情景を想像できるように いくつかの画像を提示しています。 |

|  |

| 第3学年総合的な学習の時間 「かいこをそだてよう」 ICT活用指導力C-1 飼育してきたカイコについての 疑問を追究するために 情報を収集しています。 | 第4学年総合的な学習の時間 「多摩川とぼく・わたし」 ICT活用指導力B-2、3(C-3) 自分たちの体験(調査、実験)を ポスター形式で 表現するための方法を学んでいます。 |

|  |

| 第5学年総合的な学習の時間 「水田学習プロジェクト」 ICT活用指導力B-2、3(C-3) 水田について学習してきた成果を コンピュータでまとめる計画を たてています。 | 第6学年国語 「作文がうまれるまで 卒業文集の推敲」 ICT活用指導力B-3 友達の作文を掲示して、アドバイスを 出し合いながら加除修正を行っています。 |

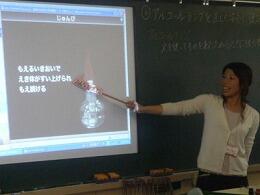

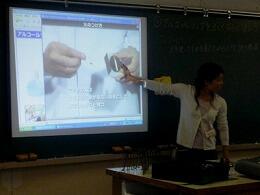

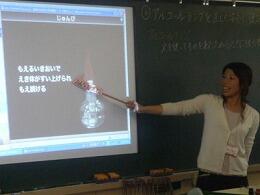

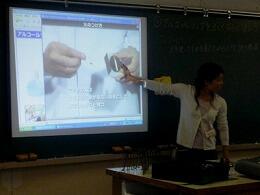

火をつける初めての経験

今日は、ひのっ子教育21開発委員会の月例会です。

日野第六小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

今回は、4年生の授業です。アルコールランプ、マッチの使い方を知り、

安全に正しく操作できるようにすることがねらいです。(ICT活用指導力B-3)

理科ねっとわーく「アルコールランプの使い方」のデジタル教材の動画を見ながら

操作方法を学びました。

グループごとに練習です。一人一人がアルコールランプに火をつけます。

「マッチで火をつける時に、勇気がいりました・・・」

「ふたをかぶせて消す時、ちょっとこわかったです・・・」

協議会では、子供たちの実態が話し合われました。

本時の授業では、クラスの約半数の児童が、マッチで火をつける初めての経験となりました。

マッチの持ち方、火の扱いに慣れていない子供たちです。中学校の先生からは、中学生でも、実験で、ガスバーナーにうまく火をつけることができない生徒がいることも話されました。

改めて、小学校4年生の段階で、「火をつけることを怖がらないこと」「正しくアルコールランプが使えるようにすること」が大切であることが話し合われました。小・中の教員が一緒に同じ理科の授業を見て、話し合いの場をもてることが、この委員会の良さです。

また、協議会では、このデジタル教材をどのように活用して授業を展開したら、実験(操作)の時間をより多くとることができるかについても話し合われました。

日野第六小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

今回は、4年生の授業です。アルコールランプ、マッチの使い方を知り、

安全に正しく操作できるようにすることがねらいです。(ICT活用指導力B-3)

理科ねっとわーく「アルコールランプの使い方」のデジタル教材の動画を見ながら

操作方法を学びました。

グループごとに練習です。一人一人がアルコールランプに火をつけます。

「マッチで火をつける時に、勇気がいりました・・・」

「ふたをかぶせて消す時、ちょっとこわかったです・・・」

協議会では、子供たちの実態が話し合われました。

本時の授業では、クラスの約半数の児童が、マッチで火をつける初めての経験となりました。

マッチの持ち方、火の扱いに慣れていない子供たちです。中学校の先生からは、中学生でも、実験で、ガスバーナーにうまく火をつけることができない生徒がいることも話されました。

改めて、小学校4年生の段階で、「火をつけることを怖がらないこと」「正しくアルコールランプが使えるようにすること」が大切であることが話し合われました。小・中の教員が一緒に同じ理科の授業を見て、話し合いの場をもてることが、この委員会の良さです。

また、協議会では、このデジタル教材をどのように活用して授業を展開したら、実験(操作)の時間をより多くとることができるかについても話し合われました。

第五幼稚園学校課訪問

第五幼稚園の学校課訪問を実施しました。

本園は、日野第八小学校と三沢中学校に隣接し、幼・小・中の連携が図られています。

今朝、年長組の子供たちは、日野第八小学校の学習発表会作品鑑賞に行きました。

5年生にやさしく案内されて、感動して帰ってきました・・・

サクラの落ち葉、夏ミカン、キンカン・・・秋の自然に囲まれた素敵な園庭です。

いもほりから帰ってきた年少組。見事に育った大きなサツマイモです。

「エルマーのぼうけん」を聞いている年長組。先生の読み聞かせ大好き。

明日から産休に入る先生と、しばしのお別れ。先生と握手して、

どんぐりのアクセサリーをもらいました。

「先生の赤ちゃん、まだ先生のおなかに入っているの?早く出てきてね。」

「みんな、先生のおなかの赤ちゃんを大事にしてくれてありがとう。」

本園は、日野第八小学校と三沢中学校に隣接し、幼・小・中の連携が図られています。

今朝、年長組の子供たちは、日野第八小学校の学習発表会作品鑑賞に行きました。

5年生にやさしく案内されて、感動して帰ってきました・・・

サクラの落ち葉、夏ミカン、キンカン・・・秋の自然に囲まれた素敵な園庭です。

|  |  |

| 「大きなトンネルにしようね。 川にあとで水を流そう。」 | ふかふか落ち葉の じゅうたんの上で・・・ | 「電柱から信号機に電気を 送っているところだよ。」 |

いもほりから帰ってきた年少組。見事に育った大きなサツマイモです。

「エルマーのぼうけん」を聞いている年長組。先生の読み聞かせ大好き。

明日から産休に入る先生と、しばしのお別れ。先生と握手して、

どんぐりのアクセサリーをもらいました。

「先生の赤ちゃん、まだ先生のおなかに入っているの?早く出てきてね。」

「みんな、先生のおなかの赤ちゃんを大事にしてくれてありがとう。」

七生緑小学校開校式

本日、七生緑小学校の開校式が開催されました。

この4月に開校して7ヶ月。今日は、完成した校歌と校章が披露されました。

作詞、作曲、作成された3人の方のご挨拶もいただきました。

披露された校歌を歌う5,6年生の児童。すばらしい歌声です。

正面横の壁には、校歌の歌詞が投影されました。

◆校章の由来〈七生緑小学校が作成した資料より)

・学校には、とても多くの種類の野鳥が見られます。中央の青い鳥の形でそれらの

「野鳥」を表しています。また、七生の「七」の文字を図案化しています。

・上方の七つの丸は、児童、保護者、教職員の願いを表しています。

〈やさしく かしこく たくましく 温かく 厳しく 明るく 楽しく)

・緑色の七枚の葉は、七生丘陵の緑豊かな自然を表しています。

・左上の葉と丸の間の空間で未来や希望を表しています。

そこに向かって飛んでいく鳥の姿に、児童たちが未来に向かって

羽ばたいていく姿を重なり合わせています。

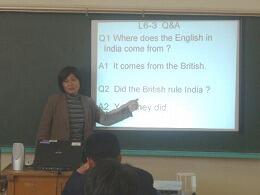

日野第二中学校学校課訪問

本日、日野第二中学校の学校課訪問を実施しました。

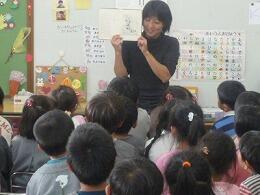

「PC等事故ゼロキャンペーン」のお知らせが、職員室に掲示されていました。

職員室は、クリアデスクを目指しています。

↑ 副校長先生もクリアデスク

校長先生もクリアデスク。右は校長先生の生け花コーナー〈校長室にて)

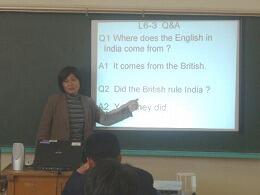

◆すべての学級の授業を見せていただきました。

ICTが日常的に活用されている教科がありました。

英語は少人数による授業です。英語室を設けてICT機器を常設し、自作教材やデジタル教材など、毎時間ICTを活用した授業が行われています。ICT活用指導力Bー1.2.3.4

理科室の後ろにICT機器を常設し、理科ねっとわーくのデジタル教材が日常的に活用されています。本時の授業は、第3学年「生物の細胞と生殖」。授業の導入で、カエルの発生のデジタル教材が使われました。(ICT活用指導力Bー2 )

美術室には、デジタルカメラで記録された過去の先輩の生徒の作品が掲示されています。

バックミュージックが静かに流れ、生徒はみな自分の世界に入り、作品制作に没頭しています。(ICT活用指導力B-1)

視聴覚室にもICT機器が常設されています。ここでは社会科の授業が行われていました。

第3学年「裁判員制度」。導入でDVD教材が使われました。(ICT活用指導力B-2)

◆研究協議会のテーマは、本校が特に力を入れている「ICT活用教育」と「特別支援教育」の2つです。ICT活用教育は、教務主任〈主幹教諭)の先生が中心となって、校務での活用、授業での活用が、着々と確実に進められています。

◇校務では、校務支援システムの活用も定着してきました。

朝の回覧板、成績管理機能、時数管理機能、出欠管理機能は全員で使われています。

週案簿も約半数の先生が、評価欄も含めて活用されていました。

今後はひのっ子宝箱をうまく活用していきたいということでした。

研究協議会では、教務主任と進路指導主任(研究)によるプレゼンテーションが行われました。

校内で共有している「授業フォルダ」の『自作教材』を紹介していただきました。

◇授業では、ICTの活用が定着し日常的に使われている教科が見られ、すばらしいことだと感じました。本校では、ICTが視覚に訴える効果を実感されています。今後は、それぞれの教科のねらいを達成するために、先生方の教科の専門性と創意工夫が発揮されることを願っています。また、中学校においては、どうしても、先生の説明が中心の授業となりがちです。

生徒が考えたことを意見交換しあったり、学びあったりする機会が少ないように感じます。

ICTは、こういう場を作るきっかけや手段となる可能性があると考えます。

「PC等事故ゼロキャンペーン」のお知らせが、職員室に掲示されていました。

職員室は、クリアデスクを目指しています。

↑ 副校長先生もクリアデスク

校長先生もクリアデスク。右は校長先生の生け花コーナー〈校長室にて)

◆すべての学級の授業を見せていただきました。

ICTが日常的に活用されている教科がありました。

英語は少人数による授業です。英語室を設けてICT機器を常設し、自作教材やデジタル教材など、毎時間ICTを活用した授業が行われています。ICT活用指導力Bー1.2.3.4

理科室の後ろにICT機器を常設し、理科ねっとわーくのデジタル教材が日常的に活用されています。本時の授業は、第3学年「生物の細胞と生殖」。授業の導入で、カエルの発生のデジタル教材が使われました。(ICT活用指導力Bー2 )

美術室には、デジタルカメラで記録された過去の先輩の生徒の作品が掲示されています。

バックミュージックが静かに流れ、生徒はみな自分の世界に入り、作品制作に没頭しています。(ICT活用指導力B-1)

視聴覚室にもICT機器が常設されています。ここでは社会科の授業が行われていました。

第3学年「裁判員制度」。導入でDVD教材が使われました。(ICT活用指導力B-2)

◆研究協議会のテーマは、本校が特に力を入れている「ICT活用教育」と「特別支援教育」の2つです。ICT活用教育は、教務主任〈主幹教諭)の先生が中心となって、校務での活用、授業での活用が、着々と確実に進められています。

◇校務では、校務支援システムの活用も定着してきました。

朝の回覧板、成績管理機能、時数管理機能、出欠管理機能は全員で使われています。

週案簿も約半数の先生が、評価欄も含めて活用されていました。

今後はひのっ子宝箱をうまく活用していきたいということでした。

研究協議会では、教務主任と進路指導主任(研究)によるプレゼンテーションが行われました。

校内で共有している「授業フォルダ」の『自作教材』を紹介していただきました。

◇授業では、ICTの活用が定着し日常的に使われている教科が見られ、すばらしいことだと感じました。本校では、ICTが視覚に訴える効果を実感されています。今後は、それぞれの教科のねらいを達成するために、先生方の教科の専門性と創意工夫が発揮されることを願っています。また、中学校においては、どうしても、先生の説明が中心の授業となりがちです。

生徒が考えたことを意見交換しあったり、学びあったりする機会が少ないように感じます。

ICTは、こういう場を作るきっかけや手段となる可能性があると考えます。

晩秋の青空に輝く木の葉

ここ数日間、暦の上だけではなく、実際に冬がやってきたかと思うほど冷えこんでいました。

この冷え込みが、中央公園の木々の葉の色を、一段と鮮やかにしたようです。

今日は、久しぶりに暖かな太陽の日差しです。

晩秋の青空に、木々の葉が一段と輝いていました。

この冷え込みが、中央公園の木々の葉の色を、一段と鮮やかにしたようです。

今日は、久しぶりに暖かな太陽の日差しです。

晩秋の青空に、木々の葉が一段と輝いていました。

多摩地域市町村情報システム研究協議会

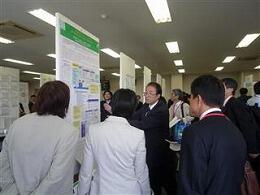

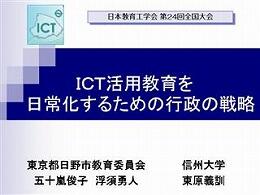

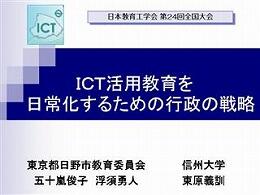

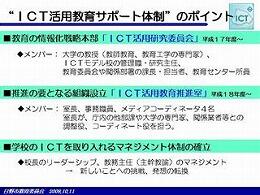

本日午後、東京自治会館で開催された“多摩地域市町村情報システム研究協議会”に出席させていただきました。東京都の市町村で、情報システムを担当する部署の責任者(課長等)が集まる会議です。今日の定例会では、本市の情報システム課長に依頼されて、「ICT活用教育を日常化させるための行政の戦略」について紹介させていただきました。

◇「ICT環境を整えてもなかなか学校が動かない。一部の熱心な先生のみが活用しているが・・・」といった質問がありました。

会場では、特に、校長とMCの役割を強調させていただきましたが、ここで、あらためて、それに回答させていただきます.

ポイントは学校へのサポート体制を確立させることだと考えます。

日野市は、教育委員会、情報システム課等の行政部局が連携し、市をあげて学校のサポートをしています。

行政、企業、学校、専門家と連携できている日野市のサポート体制を、改めて誇りに思います。

推進室はこれをつなぐ大きな責任があります。

推進室のメディアコーディネータも、先生方を支援する役割を果たしてきました。

学校からの信頼を受けて支援を要請されることは、大変うれしいことです。

サポート体制が整ったところで、実際にICT化を進めていくのは、それぞれの学校です。

組織として動いていくためには、校長のリーダーシップが必要です。

日野市では、校長が学校CIOとして、方針を教職員に周知し、リーダーダーシップを発揮しています。それを支えて組織マネジメントを構築しているのが教務主任です。

◇参加されたみなさんの反応に、都内の他市も可能性が高いと感じました.

日野市もさらに頑張らねばと思いを新たにしました。

◇「ICT環境を整えてもなかなか学校が動かない。一部の熱心な先生のみが活用しているが・・・」といった質問がありました。

会場では、特に、校長とMCの役割を強調させていただきましたが、ここで、あらためて、それに回答させていただきます.

ポイントは学校へのサポート体制を確立させることだと考えます。

日野市は、教育委員会、情報システム課等の行政部局が連携し、市をあげて学校のサポートをしています。

行政、企業、学校、専門家と連携できている日野市のサポート体制を、改めて誇りに思います。

推進室はこれをつなぐ大きな責任があります。

推進室のメディアコーディネータも、先生方を支援する役割を果たしてきました。

学校からの信頼を受けて支援を要請されることは、大変うれしいことです。

サポート体制が整ったところで、実際にICT化を進めていくのは、それぞれの学校です。

組織として動いていくためには、校長のリーダーシップが必要です。

日野市では、校長が学校CIOとして、方針を教職員に周知し、リーダーダーシップを発揮しています。それを支えて組織マネジメントを構築しているのが教務主任です。

◇参加されたみなさんの反応に、都内の他市も可能性が高いと感じました.

日野市もさらに頑張らねばと思いを新たにしました。

七生中学校教育委員会訪問

七生中学校の教育委員会訪問を実施しました。

◆本校は、4月30日に、日野市の中学校の小・中連携教育の取組の一つとして、代々木の国立オリンピック記念青少年センターで、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施しました。

この取組は、今年で3年目となりました。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「小学生から中学生への意識改善」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200804

◆7月31日の「郷土教育」の研修会では、本校の七生中学校の自噴井戸も研修場所となりました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「日野のまちが好きになりました」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200807

◆全学級の授業も見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

◆5組(特別支援学級)ではICTが積極的に活用されていました。

◆本校は、4月30日に、日野市の中学校の小・中連携教育の取組の一つとして、代々木の国立オリンピック記念青少年センターで、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施しました。

この取組は、今年で3年目となりました。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「小学生から中学生への意識改善」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200804

◆7月31日の「郷土教育」の研修会では、本校の七生中学校の自噴井戸も研修場所となりました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「日野のまちが好きになりました」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200807

◆全学級の授業も見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

| 第1学年社会「都道府県を調べよう」 ICT活用指導力Bー3 地図帳や統計資料の図を拡大して 提示しています。 | 第1学年理科「火山活動」 ICT活用指導力Bー1,2 授業の導入で、ハワイの火山活動の様子を 映像で紹介しています。 (デジタル教材の活用) |

◆5組(特別支援学級)ではICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 社会「宮城県の地理と文化」 ICT活用指導力Bー1,2 画像をスライドショーで提示し、 イメージを高めています。 | 社会「地図のきまり」 ICT活用指導力C-1 プロジェクターで映した地図をマジックで なぞり、地図の書き方を学んでいます。 |

協同学習

協同学習の打合会を行いました。

市内の学校間で、共通のテーマで追究してきたことを、スタディノートの掲示板を活用して情報交換し、互いに学び合っていくという学習です。

今月、潤徳小学校の5年生と日野第四小学校の5年生が、社会科と総合的な学習の時間に、それぞれの学校で追究してきた「稲作」をテーマに協同学習を行う予定です。

推進室に両校の校長先生方がお見えになって、東原教授に協同学習の進め方のアドバイスをいただきました。

◇以下、東原教授からいただいた、協同学習を設計するときの視点についてアドバイスです。

・地域が異なることに意味がある

・いろいろな立場が見えてくることに意味がある

・時間が異なることに意味がある

・経験が異なることに意味がある

・経験が共通であることに意味がある

・親近感が深まることに意味がある

・経験、時間を共有することに意味がある

・競争することに意味がある

・参加することに意味がある

・新しい情報であることに意味がある

◇今回の協同学習ではどのような意味が見出せるかを、皆で考えてみました。

その結果、「共通の経験や活動成果を交換して、共通点や異なる点を見出し、互いに質問をすることによって、学習の広がりと深まりをもたらすこと」をねらうことになりました。

市内の学校間で、共通のテーマで追究してきたことを、スタディノートの掲示板を活用して情報交換し、互いに学び合っていくという学習です。

今月、潤徳小学校の5年生と日野第四小学校の5年生が、社会科と総合的な学習の時間に、それぞれの学校で追究してきた「稲作」をテーマに協同学習を行う予定です。

推進室に両校の校長先生方がお見えになって、東原教授に協同学習の進め方のアドバイスをいただきました。

◇以下、東原教授からいただいた、協同学習を設計するときの視点についてアドバイスです。

・地域が異なることに意味がある

・いろいろな立場が見えてくることに意味がある

・時間が異なることに意味がある

・経験が異なることに意味がある

・経験が共通であることに意味がある

・親近感が深まることに意味がある

・経験、時間を共有することに意味がある

・競争することに意味がある

・参加することに意味がある

・新しい情報であることに意味がある

◇今回の協同学習ではどのような意味が見出せるかを、皆で考えてみました。

その結果、「共通の経験や活動成果を交換して、共通点や異なる点を見出し、互いに質問をすることによって、学習の広がりと深まりをもたらすこと」をねらうことになりました。

収穫の秋のまつり

第42回日野市産業まつりが昨日と今日の2日間にわたって開催されました。

今年は市内の実践女子短期大学「常磐祭」と連携して行われました。

冷たい雨に降られましたが、2日間で、合わせて約44,000人にのぼる来場者が

訪れたということです。

収穫の秋に地元でとれた新鮮な野菜の宝船です。

市内の小学校から出品された「案山子コンクール」も実施されました。

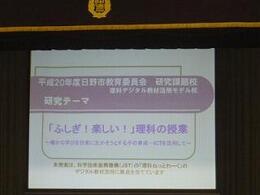

潤徳小学校研究発表会での公開授業

潤徳小学校研究発表会

本日、本市の研究課題校である潤徳小学校の研究発表会を開催し、全学年でデジタル教材を活用した生活科と理科の授業を公開しました。この研究発表会は、科学技術振興機構(JST)の科学技術理解増進事業である「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」の成果報告も兼ねています。

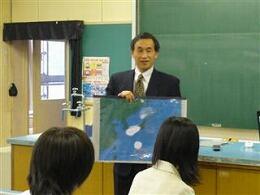

田口直委員長 ご挨拶

「先月行われた理科教育推進研究中間報告によると、理科が好きと答えた日野市の子供は、小学校第6学年で93%、これは全国平均64%を大きく上回る結果です。この結果を見る限り、理科離れは、ひのっ子には起こっていません。理科が好きであるという子供たちの願いに答えて、力を付けていけるよう、理科の授業を一層充実させていく必要があります。」

研究主任から、本校の研究についての発表がありました。

第6学年の授業で使用した「ボディスクリーン」を紹介していただきました。(全身タイツを着た体の上に、直接デジタル教材を投影します。回転できる3D画像なので、横からも後ろからも立体的に見ることができます。

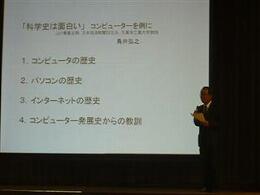

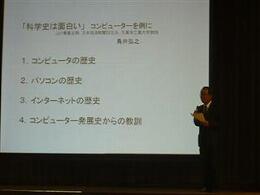

「科学史は面白い」

JST事業主幹、日本経済新聞者社友、元東京工業大学教授の鳥井弘之先生に講演していただきました。コンピュータ、パソコン、インターネットの歴史と、コンピュータ発展史からの教訓について大変わかりやす楽しいお話をしていただきました。

宮崎芳子校長先生の謝辞・・・

常に新しいことにチャレンジし、前向きにがんばる潤徳小学校の先生方です。

田口直委員長 ご挨拶

「先月行われた理科教育推進研究中間報告によると、理科が好きと答えた日野市の子供は、小学校第6学年で93%、これは全国平均64%を大きく上回る結果です。この結果を見る限り、理科離れは、ひのっ子には起こっていません。理科が好きであるという子供たちの願いに答えて、力を付けていけるよう、理科の授業を一層充実させていく必要があります。」

研究主任から、本校の研究についての発表がありました。

第6学年の授業で使用した「ボディスクリーン」を紹介していただきました。(全身タイツを着た体の上に、直接デジタル教材を投影します。回転できる3D画像なので、横からも後ろからも立体的に見ることができます。

「科学史は面白い」

JST事業主幹、日本経済新聞者社友、元東京工業大学教授の鳥井弘之先生に講演していただきました。コンピュータ、パソコン、インターネットの歴史と、コンピュータ発展史からの教訓について大変わかりやす楽しいお話をしていただきました。

宮崎芳子校長先生の謝辞・・・

常に新しいことにチャレンジし、前向きにがんばる潤徳小学校の先生方です。

晩秋を飾る花

立冬を目前に、急に冷え込んできました。

菊の花々が、晩秋の市民プラザ(庁舎前広場)を彩っています。

明日は潤徳小学校の研究発表会です。

豊かな自然に囲まれている潤徳小学校の晩秋を味わってもらおうと

学校の周りに咲いている野花を採ってきて飾っている先生の姿がありました。

さりげないおもてなしの心です。

菊の花々が、晩秋の市民プラザ(庁舎前広場)を彩っています。

明日は潤徳小学校の研究発表会です。

豊かな自然に囲まれている潤徳小学校の晩秋を味わってもらおうと

学校の周りに咲いている野花を採ってきて飾っている先生の姿がありました。

さりげないおもてなしの心です。

ICTマーク

◇本日の校長会でICTマークについてお伝えしました。

「セキュリティ面」、「授業活用」、「校務活用」の3つの面において、頑張っている学校にICTマークを付与するものです。

◇「セキュリティ面」については、教育センターの調査研究のひとつである「ICT活用委員会」の環境整備策定部会で、専門家を交えて、評価項目(最低限守ってもらいたい事項)の検討を重ね、決定しました。

この審査は、毎年実施している現場指導の際に実施します。(今月下旬から来月上旬)

審査の結果、10項目すべてが、5段階の5または4という結果だった学校に、ICTマークを付与する予定です。

◇「授業活用」、「校務活用」についてのICTマークは、その評価項目を現在検討中です。

「セキュリティ面」、「授業活用」、「校務活用」の3つの面において、頑張っている学校にICTマークを付与するものです。

◇「セキュリティ面」については、教育センターの調査研究のひとつである「ICT活用委員会」の環境整備策定部会で、専門家を交えて、評価項目(最低限守ってもらいたい事項)の検討を重ね、決定しました。

この審査は、毎年実施している現場指導の際に実施します。(今月下旬から来月上旬)

審査の結果、10項目すべてが、5段階の5または4という結果だった学校に、ICTマークを付与する予定です。

◇「授業活用」、「校務活用」についてのICTマークは、その評価項目を現在検討中です。

「税の標語」コンクール入賞

日野間税会主催の「税の標語」(消費税のスローガン)において、市内の中学生12名が入賞しました。代表として、所属校の校長先生(日野第三中、日野第一中、大坂上中)が賞状をいただきました。

学校経営重点計画

◇明星大学の鯨井先生の研究室を訪問しました。

今後、日野市の学校評価プロジェクトに助言者として加わっていただくための打ち合わせです。

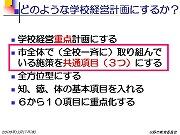

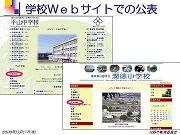

◇学校評価が、学校教育法、同施行規則の改正により義務づけられたことを受けて、日野市では、管理職研修や主幹教諭研修を実施するとともに、学校評価プロジェクトを立ち上げて、学校経営重点計画等の検討を行ってきました。

現在、各学校のWebサイトで、学校経営重点計画を掲載するところです。

学校経営重点計画に示した評価項目は、市の主要施策に関する共通の3項目(ICT活用教育、特別支援教育、幼保・小・中の連携教育)と、学校が独自に設定した3~7項目です。

明星大学の鯨井俊彦教授の研究室にて

明星大学から見える日野市役所

今後、日野市の学校評価プロジェクトに助言者として加わっていただくための打ち合わせです。

◇学校評価が、学校教育法、同施行規則の改正により義務づけられたことを受けて、日野市では、管理職研修や主幹教諭研修を実施するとともに、学校評価プロジェクトを立ち上げて、学校経営重点計画等の検討を行ってきました。

現在、各学校のWebサイトで、学校経営重点計画を掲載するところです。

学校経営重点計画に示した評価項目は、市の主要施策に関する共通の3項目(ICT活用教育、特別支援教育、幼保・小・中の連携教育)と、学校が独自に設定した3~7項目です。

明星大学の鯨井俊彦教授の研究室にて

明星大学から見える日野市役所

PC等事故ゼロキャンペーン

今月から日野市でPC等事故ゼロキャンペーンを始めます。

下の画像は、日野市内の学校の職員室の様子です。

このようなクリアデスクを目指しています。

下の画像は、日野市内の学校の職員室の様子です。

このようなクリアデスクを目指しています。

保護者も一緒に情報安全教育

◇日野第三中学校で、学校公開の授業後、PTA家庭教育学級による保護者向けの「ケータイ安全教室」が開かれました。子どもたちの携帯電話の所持率や使い方の現状、インターネット機能による犯罪に巻き込まれている事例の紹介などがありました。後半は、子どもたちに携帯電話を持たせる場合にはフィルタリング機能を使用することや、家庭でのルール作りが重要であることなどが話題になりました。その後、先生も一緒に保護者間で、子どもの携帯電話の使用についての意見交換が行われました。

◇子どもの携帯電話の利用については、大きな社会問題となっています。このような学校公開の際に、保護者の方と一緒に考えていく機会を作ることが大切だと考えています。推進室が作成した保護者向けと子ども向けのお知らせは、本サイトの「資料」からダウンロードできます。

◇子どもの携帯電話の利用については、大きな社会問題となっています。このような学校公開の際に、保護者の方と一緒に考えていく機会を作ることが大切だと考えています。推進室が作成した保護者向けと子ども向けのお知らせは、本サイトの「資料」からダウンロードできます。

日野第四中学校学校課訪問

日野第四中学校の学校課訪問を実施しました。本校は、花いっぱいの学校です。

下の画像は、本校自慢の“日野第四中学校ガーデニングサークル”の方々が作った花壇です。

明日、11月1日の東京都教育の日には、都庁大会議場で、56団体の学校活動支援団体に対して感謝状の贈呈が行われますが、その一つに選ばれました。

3.4時間目は各教室の授業を見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

5時間目はICTを活用した3つの授業研究が行われ、授業後に協議会を行いました。

協議会では、ICTによる効果として、生徒の学習意欲と集中力の向上が見られることが話題になりました。また、声かけや発問一つで生徒の反応が変わるという授業の基本についても再確認されました。日常的に活用するためにもっと台数が欲しい!!といった声も上がりました。

下の画像は、本校自慢の“日野第四中学校ガーデニングサークル”の方々が作った花壇です。

明日、11月1日の東京都教育の日には、都庁大会議場で、56団体の学校活動支援団体に対して感謝状の贈呈が行われますが、その一つに選ばれました。

3.4時間目は各教室の授業を見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

| 第1学年理科「変化する大地」 ICT活用指導力B-2.3 理科室では随時、デジタル教材を 提示できるようにしてあります。 | 第3学年数学「2乗に比例する関数」 ICT活用指導力B-1 少人数学習集団に分かれ、、提示した 問題による個に応じた指導を行っています。 |

| |

| 第1学年美術「ゲルニカを味わう」 ICT活用指導力B-3 ピカソについてのエピソードを紹介しながら 美術作品の鑑賞をしています。 |

5時間目はICTを活用した3つの授業研究が行われ、授業後に協議会を行いました。

協議会では、ICTによる効果として、生徒の学習意欲と集中力の向上が見られることが話題になりました。また、声かけや発問一つで生徒の反応が変わるという授業の基本についても再確認されました。日常的に活用するためにもっと台数が欲しい!!といった声も上がりました。

|  |

| 第2学年美術「張り子によるお面の制作」 ICT活用指導力B-1.2 授業の導入時に、今までの制作過程を振り返ると同時に、 本時の活動のゴールと注意すべき点を確認しています。 | |

|  |

| 第2学年音楽「Hey Jude」 ICT活用指導力B-3 資料を拡大して説明しています。 また、キーボードをモニターに映して奏法の説明をしています。 | |

|  |

| 第1学年国語「未来をひらく微生物」 ICT活用指導力Bー3 教科書の本文を拡大し、段落のまとめ方を学んでいます。 | |

英国の情報

横浜国立大学の野中先生が来室されました。

海外のICT活用教育の状況に大変詳しい先生で、英国の学校のICT環境や、国家をあげてのICT戦略、管理職の研修、ICTマークなどについて教えていただきました。

メディアコーディネータの予約サイトに興味をもたれる野中先生

海外のICT活用教育の状況に大変詳しい先生で、英国の学校のICT環境や、国家をあげてのICT戦略、管理職の研修、ICTマークなどについて教えていただきました。

メディアコーディネータの予約サイトに興味をもたれる野中先生

平山小学校学校課訪問

平山小学校の学校課訪問を実施しました。

本校は、新校舎で新たにコミュニティスクールとして出発しました。

地域の熱い思いを受けてのスタートです。

校長室に飾られたイノシシイモ

ICTは、全教科、全学級の授業で日常的に活用されています。

先生が教材を作成して提示したり、(ICT活用指導力B)、子供達が表現したり

(ICT活用指導力C)、様々な活用方法をバランスよく取り入れています。

今日も以下のような授業が見られました。

その他、次のような授業が行われていました。

◇第1学年算数「たしざん」 ICT活用指導力C-3

自分の計算の仕方を、拡大して発表していました。

◇第6学年社会科「明治維新をつくりあげた人々」

ICT活用指導力B-2 資料を拡大提示し、共有していました。

5時間目は、第5学年算数の研究授業が行われました。

「小数のわり算を考えてみよう」 ICT活用指導力C-3

第5学年算数「小数のわり算を考えてみよう」 ICT活用指導力B-3,C-3

ICTは、子供達が自分の解き方を発表したり、先生が解法を説明したりする手段として活用されていました。

本校は、新校舎で新たにコミュニティスクールとして出発しました。

地域の熱い思いを受けてのスタートです。

校長室に飾られたイノシシイモ

ICTは、全教科、全学級の授業で日常的に活用されています。

先生が教材を作成して提示したり、(ICT活用指導力B)、子供達が表現したり

(ICT活用指導力C)、様々な活用方法をバランスよく取り入れています。

今日も以下のような授業が見られました。

|  |

| 第2学年国語「思い出の動物園」 ICT活用指導力C-3 動物園の絵日記を拡大して 見せながら発表しています。 | 第6学年道徳「公共でのマナー」 ICT活用指導力Bー1 導入時で、本時の教材(資料)にかかわる 画像を見せて、意欲付けを行っています。 (しつけのきびしさで出てくるシンガポールについて、国のイメージができる画像) |

その他、次のような授業が行われていました。

◇第1学年算数「たしざん」 ICT活用指導力C-3

自分の計算の仕方を、拡大して発表していました。

◇第6学年社会科「明治維新をつくりあげた人々」

ICT活用指導力B-2 資料を拡大提示し、共有していました。

5時間目は、第5学年算数の研究授業が行われました。

「小数のわり算を考えてみよう」 ICT活用指導力C-3

第5学年算数「小数のわり算を考えてみよう」 ICT活用指導力B-3,C-3

ICTは、子供達が自分の解き方を発表したり、先生が解法を説明したりする手段として活用されていました。

日野市環境マネジメントシステム外部審査

日野市はISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得しています。

7月の内部審査に続いて、本日夕方、庁内の教育部全体で、外部審査を受けました。

“校庭の芝生化”や“ひのっ子エコアクション”の話が中心となりました。

推進室も質問を受け、“ペーパーレス化”について話題になりました。

学校の情報化と環境負荷軽減について考える機会となりました。

ICTの活用は、紙資源の削減と同時に、人や物の移動の削減もでき、環境への

「プラスの効果」を高めることにつながります。

今後も、校務支援システムや学校の共有フォルダをうまく活用してペーパーレス化を推進すると同時に、会議や研修の効率的な運営についても考えていきたいと思います。

7月の内部審査に続いて、本日夕方、庁内の教育部全体で、外部審査を受けました。

“校庭の芝生化”や“ひのっ子エコアクション”の話が中心となりました。

推進室も質問を受け、“ペーパーレス化”について話題になりました。

学校の情報化と環境負荷軽減について考える機会となりました。

ICTの活用は、紙資源の削減と同時に、人や物の移動の削減もでき、環境への

「プラスの効果」を高めることにつながります。

今後も、校務支援システムや学校の共有フォルダをうまく活用してペーパーレス化を推進すると同時に、会議や研修の効率的な運営についても考えていきたいと思います。

見えないところで学校を支えています

見えないところで、学校のネットワークやデータを守るために活躍している情報システム課。

トラブルが発生した時には、専門業者による夜を徹しての作業が続きます。

その作業の立会いに付き添うのが情報システム課の職員です。

今朝は、室長も職員とともに夜通しの作業に付き添い、朝を迎えました。

今朝は、雲ひとつない空があけました。

朝日を眺めていると、「今日も一日無事に過ごせますように・・・」

と祈らずにはいられません。

庁舎から眺める朝日(午前6時半)

うっすら見える富士山

トラブルが発生した時には、専門業者による夜を徹しての作業が続きます。

その作業の立会いに付き添うのが情報システム課の職員です。

今朝は、室長も職員とともに夜通しの作業に付き添い、朝を迎えました。

今朝は、雲ひとつない空があけました。

朝日を眺めていると、「今日も一日無事に過ごせますように・・・」

と祈らずにはいられません。

庁舎から眺める朝日(午前6時半)

うっすら見える富士山

日野第一小学校学校課訪問

本校は、学制発布に伴い、日野宿の日野学校として明治6年に設立された135周年目の伝統ある学校です。地域(ふるさと日野)をテーマに研究を進めています。