推進室情報 2008年

豊かな学びができるように

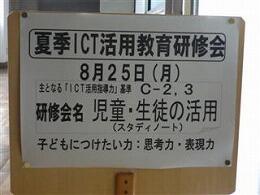

「児童・生徒の活用(スタディノート)」。

小・中学校に導入されているソフト「スタディノート」を活用して、子どもたちがお互いに伝え合い、学び合い、お互いの考えを構造化する授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力C-2、3

|  |

| 録音機能の活用(デジタルポートフォリオ) | 実践計画の発表 |

◇この夏のICT研修は3回目の受講です。自分のレベルが向上したので収穫ありの夏でし

た。自分の授業でどう生かせるか、自分のレベルに合わせてある程度イメージして研修に

臨むと良いことがわかりました。指導案を実施する際は、またメディアコーディネータの

皆様を頼りたいと思います。

◇実際に自分で体験し、楽しく周りの方とも気軽に交流することができ、ぜひ授業の中で上手

に活用してみたいなと思いました。担任している子ども達は、すでにスタディノートを

使った経験があるようで、「先生、コンピュータ室使わないの?」と聞かれます。ただ楽

しかったに終始せず、豊かな学びができるように私自身もスタディノートの使い方を模索

していきたいです。

◇1学期に、総合的な学習の時間で活用したものの、まとめの段階でやっと使えただけでし

た。もっと上手な活用方法はないか、実践事例を知りたいと思って研修に参加しました。

他の先生のお話や2学期に向けた実践計画の発表を聞いて、とても勉強になり、やる気を

いただきました。

教育のまち 日野ビジョン

|  本委員会委員長 明星大学の森下恭光教授(画面左) 本委員会副委員長 実践女子短期大学の白尾美佳准教授。 (画面右) |

|  |

| 加島教育長の挨拶。 「検討委員会の中でいただいた、たくさんの貴重なご意見は、学校教育への期待の表れであり、我々に勇気と使命を与えるものでした。今後、日野市の子ども達に生きる力をつけ、楽しく誇りに思える学校の実現のために努力していきたいと考えています。 引き続き、日野市の学校教育のサポートをよろしくお願いいたします。」 | |

きめ細やかな机間指導のような効果

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」。基礎・基本の完全習得ソフト「インタラクティブスタディ」を活用した指導方法(一人一人の理解状況の把握の仕方)を学ぶ研修です。

ICT活用指導力C-4 A-4

◆以下、受講した先生の感想です。

◇今日初めてタラクティブスタディを実際に使ってみました。

間違え方に応じたアドバイスや適切なほめ方が出て、本当に先生がつきっきりで授業してい

るみたいでした。全員にこのようなきめ細やかな机間指導のような効果ができるとは思って

いなかったので、驚きました。是非授業で使ってみたいと思います。

◇インタラクティブスタディについて大変勉強になりました。

2つの利点があるように思いました。

1つ目は、子ども一人一人の間違いの傾向がわかるので、個別指導をする際にどこを重点的

に指導すればよいのかが明らかになり、より充実した個別指導を行うことができるというこ

と。2つ目は、クラスの間違いの傾向がわかるので、自分の指導で足りなかったことや押さ

えが弱かった点が明らかになるということです。2学期は、テストの前に一人一人の学習状

況を把握してから実施しようと思います。

◇インタラクティブスタディについて多少のことは知り得ていましたが、今日の研修でソフト

の特色や実践での活用方法を学ぶ良い機会となりました。午前中は自分が児童になりきって

操作してみて、他の先生の感想も聞くことで、新たな発見がありました。午後は指導者とし

ての立場で、どう授業を組み立てるか、評価をどう生かすかを学びました。つまずいている

子がわかった時にどう対処していくか、そこはやはり教師の力量だと思いました。

◇特別支援学級の担任なので、2学期以降は児童に応じて活用していきたいと思っています。

個別に進められる良さを生かしたいと思うのですが、漢字が難しかったりするので、特別支

援学級の子どもに使いやすいシリーズが増えると良いなあと感じました。

組織で運用すること

杉並区では2学期から校務支援システムが導入されるので、そのノウハウを知りたいということでの視察依頼でした。校務支援システムをうまく運用するためには、組織としての取組が欠かせません。三中では、学校が組織としてどのように運用していくかといった点を中心にレクチャーし、後半は実習も行いました。

|  |

| 昨年度の研究主任、山田先生による ICT活用についての説明。 (校務、授業の両面から) | 長澤副校長先生の説明。 「組織として運用する際の副校長の役割」 |

| |

| 山口校長先生の説明。 「学校経営とICT活用」 |

大変うれしいのは、推進室や市内の学校Webサイトを事前に熱心にご覧になり、日野市の様子を調べた上での問い合わせが多いことです。全国の担当者の熱意を感じます。推進室では、問い合わせにはできる範囲でお応えしたいと思っていますが、市内の学校の視察については、学校現場に必要以上の負担をかけないことを第一に考えて調整させていただいています。

授業力向上研修

自己の授業の問題点や改善すべき点、自己評価の仕方を学ぶ「授業力UP研修」です。

12のグループに分かれて、各自の授業を撮影したビデオを持ち寄り、ビデオを再生しながら話し合いを進めています。この2日間で自分自身の重点5項目リフレクションシート(授業改善計画)を作成し、2学期以降の授業改善に役立てていきます。このビデオ再生法による授業分析の手法は、今年度で5年目。若手の先生方に定着してきました。

指導主事、教育センター所員も、各グループの担当者(指導者)として、入っています。

模擬授業から学ぶ

「情報モラル」。小・中学校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力D-1、2、3、4

コンテンツや掲示物を活用して模擬授業。受講者は生徒役。

◆受講者の先生方の感想です。

◇模擬授業形式だったので集中して研修に臨むことができました。

「Netモラル」は、事例を提示できるほか、ワークシートや疑似体験もあり、 どんどん活用

していきたいと思いました。また、他の先生の指導も拝見することができ、大変勉強になり

ました。あっという間の一日でした。

◇情報モラルの模擬授業を行うことを知ってえっと思いましたが、参加者のいろいろななタイ

プの授業も見れてよかったです。私自身も一つ指導案ができて、いつでもすぐにできそうで

す。低学年での情報モラルの学習に難しさを感じていましたが、やはり小さいうちから考え

方、態度を養っていくことは今日的な大きな課題の一つだと改めて感じました。家庭への啓

発も重要なので、保護者向けのコンテンツを使っていこうと思います。

不安な気持ちがなくなりました

「授業中の提示・児童・生徒の活用」。e-黒板や書画カメラ等の機器を操作し、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力 B-1、2、3、4 C-3

2学期の授業の構想を立てる。

受講者も生徒になって、ミニ授業の実演。

◆今日の研修会には、今年度日野市に異動して来られた先生が多く参加されていました。

以下、受講の感想です。

◇4月に日野市に赴任し、転入者研修以来のICT活用研修でした。

1学期はシステムに慣れるのに一苦労でしたが、ようやくスムーズに扱えるようになりま

した。ところが、授業中での活用はあまりできないどころか何かトラブルがあると対応で

きず何となく避けていたように思います。このような夏季休業中にゆっくりと教えていた

だき、初めて、こうやって活用できるのかということを知ることができました。書画カメ

ラ、e-黒板をもっと活用するためにも見通しをもって計画を立て、準備することがより必

要なのだなと感じました。2学期はまず使ってみるということをしてみたいです。

◇今年日野に異動して来て、書画カメラやe-黒板は、触っていませんでした。

怖がらずに2学期からは少しずつでも使っていこうと思いました。特に書画カメラの拡大

は、子ども新聞の記事等をクラスの皆に見せる時に使えたら時間の短縮になると思いまし

た。また、今日の研修で、児童が活用できるような授業ができたらいいなと思いました。

まずは、2学期の学校公開で、本日考えた理科の授業構想“温度計の目盛の読み方”にチャ

レンジします。

◇書画カメラやe-黒板の活用について、日頃から感じていたちょっとした疑問などをお聞き

することができました。学校では、他の先生方もお忙しいので質問するのが申し訳な

い・・・と思って聞けずに終わることがあります。今日は、少人数のグループで多くの方

から教えていただけてとても有意義でした。今年から日野に異動してきて不安もあったの

ですが、このような研修やサポート体制(メディアコーディネータ制度)があり、親切で

充実しているので有り難いです。不安な気持ちがなくなりました。

第三幼稚園学校課訪問

夏休みで子ども達の姿が見られませんでしたが、暑い中、先生方は2学期の準備にがんばっていました。

◆本園では、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を目指して、隣接している日野第一小学校との連携、交流を重視しています。

また、特別に配慮の必要な幼児を含む全ての園児の教育的ニーズに応じた支援や指導を行い、個に応じた教育の充実を図っています。このことについての説明を受け、協議しました。

◆本園の今年度の園内研究は食育です。

地域の専門家、保護者の方に協力していただいて、野菜などの栽培・収穫体験や、食にかかわる様々な行事を実施しています。

また、絵本などを活用して、食べ物に興味・関心をもつ機会を多く取り入れています。

◇園庭の実のなる木・・・豊作の秋を目前にして・・・

|  |

| ブドウ | リンゴ |

|  |

| ヒメリンゴ | カキ |

|  |

| バナナの花(左)と実(右) | |

|  |

| ネギとシソ | トウモロコシ |

|  |

| ニンジン | ナスとピーマン |

画像を効果的に活用する

夏季ICT活用教育研修後半の2日目。

「デジタルカメラ活用」。授業や学校Webサイトに、画像を効果的に活用する方法を学ぶ研修です。 ICT活用指導力C-3 E-1

◆受講した先生の感想です。

◇コンピュータ初心者の自分もめでたく最終目的を達成することができました。

デジカメで映した画像をコンピュータに取り込んで加工した経験もありませんでしたが、

大変分りやすく楽しく受講できました。やってみようという意欲もわきました。

◇画像サイズについて、プリント用やWeb用の大きさについてなどお話をうかがい、

それほど大きい必要がないことを理解しました。これからは小さい画素数で撮影しようと

思います。

◇トリミングや解像度の研修は、実用的ですぐに校務に生かせると思いました。

子ども達にも興味を与えるような授業の導入などに使うことができそうです。

◇今までは撮ったまま、四角くく学級通信に画像を貼り付けていましたが、今日の研修で

習ったことを生かして、子ども達が喜ぶような学級通信を作ってみようと思っています。

立体のイメージをもたせるために

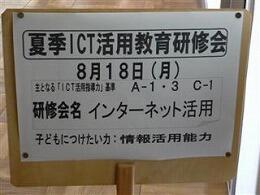

本日より、後半の夏季ICT活用教育研修が始まりました。

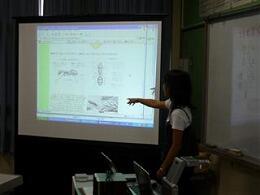

本日の研修は「インターネット活用」。Web上のコンテンツを検索し、授業での効果的な活用方法を考え、授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力A-1、2 C-1

インターネット上には様々な教材があります。

これをいかに効果的に活用するか、午前中はなるべく多くのサイトやコンテンツを紹介してじっくり見てもらいました。

午後は、2学期の授業を想定してミニ授業案を作り、実演してもらいました。

ポイントは、なぜそのサイト(コンテンツ)を活用するかという明確なねらいをもつことと、ただ見せるだけでなく、見せ方(発問)が重要であることです。

様々なWeb上のコンテンツを知る。

ミニ授業を見せ合う。

受講者は全員が小学校の先生でした。算数、理科、生活科、

総合的な学習の時間のミニ授業が行われました。

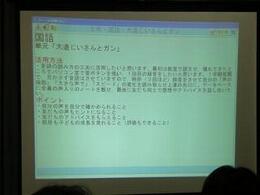

◇以下、受講者の先生の作成したミニ授業案の一部です。

(1)単元名: 第6学年算数「立体を調べよう 直方体と立方体」

(2)活用するサイト、コンテンツ

・算数数学の思考過程をイメージ化する動画素材集

・教科書会社のWebサイト

(3)活用のねらい

立体のイメージをもつことが苦手な児童が多いので、いろいろな方法でイメージを

もたせたいと考えた。 その一つとしてインターネットを活用する。

(4)活用のポイント、タイミング

・工作用紙で作られた立方体の模型を展開する。その際に動画を見せ、

イメージをもたせる。

・アニメーションでいろいろな展開図を作ってみる体験をする。その後に、

実際に児童一人一人が工作用紙を使って展開図から立方体を作成する。

(5)児童・生徒への発問

・「立方体の展開図を書いてみましょう」

・「面をどのように並べたら立方体になりますか」