推進室情報 2012年

授業研究におけるICTの活用

先日、市内の小学校の先生方が教科ごとに分かれて研究会を開催しました。

写真は、その中の一つの公開授業とその後の研究協議会の様子です。協議会では、講師は直前に行われた授業の中から取り上げたい場面を写真で示しながら、講評をしています。授業の実際について、参加している先生方と臨場感を高めながら共有していくことにもICTが貢献しています。

写真は、その中の一つの公開授業とその後の研究協議会の様子です。協議会では、講師は直前に行われた授業の中から取り上げたい場面を写真で示しながら、講評をしています。授業の実際について、参加している先生方と臨場感を高めながら共有していくことにもICTが貢献しています。

小学校国語科の授業におけるICTの活用

今週は、3学期最初の研究発表会が小学校で行われました。文学作品の読みを深める研究ですので、公開された授業は全て国語科の授業です。その中で見られたICTを活用した授業の工夫を紹介します。

(1) 国語科で特に効果的な活用

教科書の本文に線を引く活動は、国語科ではよく行われます。線を引いた箇所をページと行数で説明するだけでなく、大型モニターに実際に映し出せば、児童にとってより分かりやすく、確認に活用することもできます。

(2) 授業全般に効果的な活用

授業は、小学校では45分間を1単位として行われていますが、内容から考えると、学習の多くは数回の授業のまとまりで構成されています。例えば、一つの文学作品を題材として読みの力を高める学習を10回の授業で計画します。そのため、前の授業の内容を振り返りつながりを意識させることは、授業の学習効果を高めることにつながります。写真の場面は、映像で保存した前の授業の板書を大型モニターに映し出しながら振り返りを行っています。

学習活動のポイントを明確に示し、それを意識しながら学習活動を進めることで効果的に学習を行うことができます。話し合いの最中に、大型モニターにこの画面を提示していくことで、児童は共通点や相違点を意識しながら話し合いを進めることができます。

授業の流れが分かることで、見通しをもて安心して学習を進めることができる児童がいます。授業の流れをホワイトボードに書いたり、写真のように大型モニターに映したりしています。

英語科の研究授業

本市では、学校のICT活用教育の充実を目指して、小・中学校のICT活用推進委員による委員会を実施しています。その委員会で先日、2回目の研究授業が行われました。

中学校1年生の英語科の授業でした。前半は、パソコンソフトを活用して外国の都市の位置を大型モニターに示すことで生徒の興味を高め、その土地の天気や気温をすすんで発音できるようにする工夫や、デジタル教科書を効果的に活用し、テンポよく授業を進める工夫が見られました。後半は、生徒がペアやグループを組み、前半に学習した内容を活用しながら英語によるプレゼンテーションに主体的に取り組んでいました。ここでもプレゼンテーションの内容に関わる映像が効果的に活用されていました。

参観した推進委員の先生方からは、「生徒がたいへん意欲的に授業に参加していて、英語が好きになる授業だった。」「自分が受けてきた英語の授業とは大きく違っていた。生徒たちが楽しんでいた。」というような感想が多く聞かれました。デジタル教科書をはじめとするICTのよさが生かされた授業でした。

中学校1年生の英語科の授業でした。前半は、パソコンソフトを活用して外国の都市の位置を大型モニターに示すことで生徒の興味を高め、その土地の天気や気温をすすんで発音できるようにする工夫や、デジタル教科書を効果的に活用し、テンポよく授業を進める工夫が見られました。後半は、生徒がペアやグループを組み、前半に学習した内容を活用しながら英語によるプレゼンテーションに主体的に取り組んでいました。ここでもプレゼンテーションの内容に関わる映像が効果的に活用されていました。

参観した推進委員の先生方からは、「生徒がたいへん意欲的に授業に参加していて、英語が好きになる授業だった。」「自分が受けてきた英語の授業とは大きく違っていた。生徒たちが楽しんでいた。」というような感想が多く聞かれました。デジタル教科書をはじめとするICTのよさが生かされた授業でした。

|  |

| 外国の都市の位置を確認 | 一回読んだら90度回転 |

|  |

| リーディングにデジタル教科書を活用 | プレゼンテーションに使用する画像を選択 |

|  |

| グループでプレゼンテーション | 授業後の協議会 |

情報セキュリティ監査

日野市教育委員会では、情報セキュリティ五か条を定めています。

1 学校にある全ての情報や情報機器に細心の注意をはらいます。

2 ID・パスワードをしっかり管理します。

3 データの保存媒体、フォルダに気をつけます。

4 個人情報の取扱いに注意します。

5 被害者にも加害者にもならないように心掛けます。

すべては子どもたちのために…

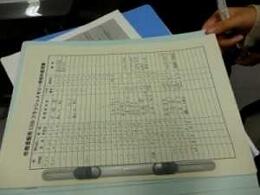

学校で教育活動にICTを利活用していくためには、情報セキュリティに十分留意していく必要があります。そのため本室では、毎年情報セキュリティについての監査を実施しています。写真は、11月に行われた今年度の監査の模様です。

|  |

| USBメモリーの貸出簿の確認 | |

|  |

| USBキーの保管方法の確認 | |

|  |

| パソコンの保管方法の確認 | 職員室の作業環境の確認 |

ICTを活用した中学校の授業

2学期も後半に入り、本市の学校でも研究発表会が始まりました。発表の前に授業を公開し、研究の一端を紹介しています。今月のはじめに行われた中学校の発表会の公開授業から、ICTを活用した授業の工夫を紹介します。

【数学科】 学級を解体して少人数の学習集団を編制し学習しています。大型モニターに教材を提示し、生徒の思考を助けます。

【英語科】 少人数学習集団による学習です。(左)電子黒板に教材を映しながら、プリント学習を進めています。(右)教材を大型モニターに提示し、黒板を活用して授業を進めています。

【社会科】 (左)教科書の中の地図資料を拡大して提示し、さらにその画面に電子機器(パッド)を使って書き込みをしながら説明しています。(右)さらに、生徒のイメージを膨らませるために、写真パネル資料も活用しています。

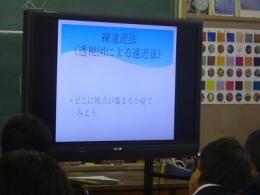

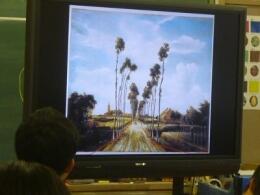

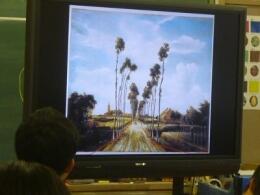

【美術科】 (左)大型モニターで「線遠近法」という学習内容を伝えています。(右)教材を大型モニターに映し出し、書き込みをしながら「遠近法」について説明しています。

【国語科】 デジタル教科書を活用して、教科書の本文を大型モニターに映しながら朗読を聴かせることで、生徒の集中を高めます。

【数学科】 学級を解体して少人数の学習集団を編制し学習しています。大型モニターに教材を提示し、生徒の思考を助けます。

【英語科】 少人数学習集団による学習です。(左)電子黒板に教材を映しながら、プリント学習を進めています。(右)教材を大型モニターに提示し、黒板を活用して授業を進めています。

【社会科】 (左)教科書の中の地図資料を拡大して提示し、さらにその画面に電子機器(パッド)を使って書き込みをしながら説明しています。(右)さらに、生徒のイメージを膨らませるために、写真パネル資料も活用しています。

【美術科】 (左)大型モニターで「線遠近法」という学習内容を伝えています。(右)教材を大型モニターに映し出し、書き込みをしながら「遠近法」について説明しています。