推進室情報 2008年

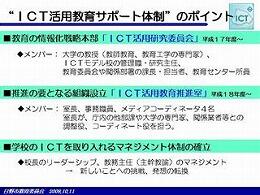

ICT化を推進するための予算

羽村市教育委員会教育総務課の職員の方が来室されました。

来年度のICT環境整備の予算化を目指して資料を作成するために、

話をお聞きになりたいということでした。

東京都の各自治体にも動きが見られるようになりました。

今後は、都内の各教育委員会が、首長部局や学校と連携して、

「学校のICT化のサポート体制」を整備していくことが期待されます。

来年度のICT環境整備の予算化を目指して資料を作成するために、

話をお聞きになりたいということでした。

東京都の各自治体にも動きが見られるようになりました。

今後は、都内の各教育委員会が、首長部局や学校と連携して、

「学校のICT化のサポート体制」を整備していくことが期待されます。

中学校から魔女がやって来た~ハロウィーン~

日野市の主要施策の一つ、小・中連携教育。

本日、旭が丘小学校で「小・中交流研修会」が行われ、旭が丘小、六小、滝合小、日野第四中の4校の先生方が集まりました。

5校時の公開授業は、6学年3クラスの英語活動、『ハロウィーンパーティ』です。

それぞれのクラスに魔女がやって来て、楽しいゲームを教えてくれました。

このすてきな魔女は・・・日野四中の英語科の女性の先生方でした・・・

この日のために、旭が丘小6年の担任の先生と、日野四中英語科の先生は、何度も打ち合わせを行ってきたということです。

本日、旭が丘小学校で「小・中交流研修会」が行われ、旭が丘小、六小、滝合小、日野第四中の4校の先生方が集まりました。

5校時の公開授業は、6学年3クラスの英語活動、『ハロウィーンパーティ』です。

それぞれのクラスに魔女がやって来て、楽しいゲームを教えてくれました。

このすてきな魔女は・・・日野四中の英語科の女性の先生方でした・・・

この日のために、旭が丘小6年の担任の先生と、日野四中英語科の先生は、何度も打ち合わせを行ってきたということです。

地域の核となる学校

本日午後、平山小学校の学校運営協議会、委員任命式が行われました。

教育委員会から17名の方に辞令をお渡ししました。

◆平山小学校の学校運営協議会については、まず、平成17年4月の平山小学校、平山台小学校統合協議会の報告書において提示されました。

平成17年度の教育センターの調査研究「平山小学校コミュニティーネット」を経て、平成19年度に、平山小学校に地域運営学校

準備委員会が設置されて、本校の今後の在り方について鋭意検討がなされました。

これを受けて、平成20年8月に、学校運営協議会(コミュニティスクール)の指定を教育委員会として行ったものです。

◆学校運営協議会は、地域が学校運営に参画するという新しく画期的な制度です。

平山小学校は、日野市の学校運営協議会の第一号となりました。

次のような権限と役割をもっていることが、これまでの学校運営連絡協議会とは大きく異なっているところです。

・教育課程の編成等の学校運営に関する校長の基本的な方針を承認すること

・学校運営に関する事項について教育委員会または学校に意見を申し出ることができること

・教職員の採用その他の任用について任命権者に対して意見を申し出ることができること

以下、田口直委員長の挨拶の一部です。

「皆様には、学校統合を円滑に進めるという大きな課題とあわせて、学校運営協議会の設置に向けて、いろいろとご尽力をいただいたことに改めて感謝申し上げます。平山小学校は、これまで、開かれた学校づくりを目指して地域の方や保護者の大きな協力を得ながら、教育活動を進めてきました。また、文部科学省の指定を受けた学力向上事業や特別支援教育などにも積極的に取り組んできました。今後は、このような実績の上に立って、地域の学校としてどのような学校を目指すか、地域の子どもたちをどのように伸ばしていくのか、委員の皆様方と学校との間で大いに協議していただき、日野市をリードする活力ある学校を作っていっていただきたいと考えております。教育委員会としても全面的にバックアップしてまいります。委員の皆様には、お忙しいところ恐縮ですが、かしこまった形ではなく、ふだん着で、地域の核となる平山小学校の発展、子供たちの健やかな成長のために、お力をいただくことをお願い申し上げます。」

教育委員会から17名の方に辞令をお渡ししました。

◆平山小学校の学校運営協議会については、まず、平成17年4月の平山小学校、平山台小学校統合協議会の報告書において提示されました。

平成17年度の教育センターの調査研究「平山小学校コミュニティーネット」を経て、平成19年度に、平山小学校に地域運営学校

準備委員会が設置されて、本校の今後の在り方について鋭意検討がなされました。

これを受けて、平成20年8月に、学校運営協議会(コミュニティスクール)の指定を教育委員会として行ったものです。

◆学校運営協議会は、地域が学校運営に参画するという新しく画期的な制度です。

平山小学校は、日野市の学校運営協議会の第一号となりました。

次のような権限と役割をもっていることが、これまでの学校運営連絡協議会とは大きく異なっているところです。

・教育課程の編成等の学校運営に関する校長の基本的な方針を承認すること

・学校運営に関する事項について教育委員会または学校に意見を申し出ることができること

・教職員の採用その他の任用について任命権者に対して意見を申し出ることができること

以下、田口直委員長の挨拶の一部です。

「皆様には、学校統合を円滑に進めるという大きな課題とあわせて、学校運営協議会の設置に向けて、いろいろとご尽力をいただいたことに改めて感謝申し上げます。平山小学校は、これまで、開かれた学校づくりを目指して地域の方や保護者の大きな協力を得ながら、教育活動を進めてきました。また、文部科学省の指定を受けた学力向上事業や特別支援教育などにも積極的に取り組んできました。今後は、このような実績の上に立って、地域の学校としてどのような学校を目指すか、地域の子どもたちをどのように伸ばしていくのか、委員の皆様方と学校との間で大いに協議していただき、日野市をリードする活力ある学校を作っていっていただきたいと考えております。教育委員会としても全面的にバックアップしてまいります。委員の皆様には、お忙しいところ恐縮ですが、かしこまった形ではなく、ふだん着で、地域の核となる平山小学校の発展、子供たちの健やかな成長のために、お力をいただくことをお願い申し上げます。」

三沢中学校教育委員会訪問

三沢中学校の教育委員会訪問を実施しました。

22学級で生徒数は800人を超え、都内でもトップを競う大規模校です。

廊下ですれ違った生徒達は、皆、気持ちいい挨拶をしてくれます。

大変活気のある学校です。

整然と並べられた靴箱。

「校務の情報化に向けて着々と進んできました。校務支援システムの活用率100%です。」と、尾形校長先生。4つの授業で、ICTが活用されていました。

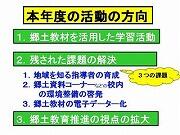

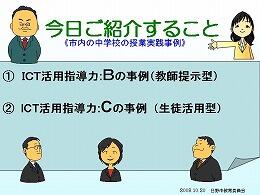

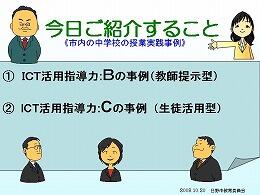

★今後もすべての教科で積極的に活用されるように、協議会では「市内の中学校のICTを活用した授業実践事例」を紹介させていただきました。

22学級で生徒数は800人を超え、都内でもトップを競う大規模校です。

廊下ですれ違った生徒達は、皆、気持ちいい挨拶をしてくれます。

大変活気のある学校です。

整然と並べられた靴箱。

「校務の情報化に向けて着々と進んできました。校務支援システムの活用率100%です。」と、尾形校長先生。4つの授業で、ICTが活用されていました。

|  |

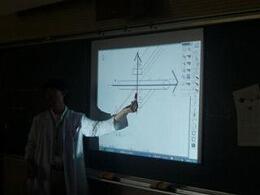

| 第2学年理科「電流の利用」 ICT活用指導力B-3 生徒のプリントを拡大して実験結果を 共有したり、理科ねっとわーくを使って フレミングの法則を分かりやすく 提示したりしています。 | 第2学年家庭科「食生活を自分の手で」 ICT活用指導力B-4 調理実習のようすをスライドショーで 振り返り、学習のポイントを 提示しています。 |

|  |

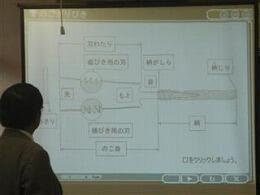

| 第1学年技術科「部品の加工」 ICT活用指導力B-2 実習中に、安全に配慮するための 注意事項や、のこぎりの特徴について 提示しています。 | 第3学年技術科「情報基礎分野」 ICT活用指導力C-3 プレゼンテーションソフトの活用について 学び、実際に修学旅行のプレゼンテーションデータを作成しています。 |

★今後もすべての教科で積極的に活用されるように、協議会では「市内の中学校のICTを活用した授業実践事例」を紹介させていただきました。

新学習指導要領で示された学校における教育の情報化を進めるために

午前中、文部科学省の「教育の情報化に関する手引」の作成検討委員会に出席しました。

この手引は、平成2年の「情報教育に関する手引」、平成14年の「新・情報教育に関する手引」に続くものです。

新学習指導要領では、学校における教育の情報化について一層の充実が図られており、これを円滑かつ確実な実施できるよう、来年度の新学習指導要領の移行措置開始までに完成させるという急ピッチの日程で作成される予定です。

学校における情報化の推進体制については、日野市がこの3年間に取り組んできたことが、これから取り組もうとしている自治体の参考になれそうです。

子ども達に、教科で身につける力と情報活用能力をつけるために、日野市が現在進めている「各教科等におけるICT活用」を引き続き充実させていかなければならないことを痛感しました。あわせて、各学校で進めている情報安全教育についても、確実に実施していく必要性を感じました。

★文部科学省Webサイト 「教育の情報化に関する手引」作成検討会

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/index.htm#meibo

この手引は、平成2年の「情報教育に関する手引」、平成14年の「新・情報教育に関する手引」に続くものです。

新学習指導要領では、学校における教育の情報化について一層の充実が図られており、これを円滑かつ確実な実施できるよう、来年度の新学習指導要領の移行措置開始までに完成させるという急ピッチの日程で作成される予定です。

学校における情報化の推進体制については、日野市がこの3年間に取り組んできたことが、これから取り組もうとしている自治体の参考になれそうです。

子ども達に、教科で身につける力と情報活用能力をつけるために、日野市が現在進めている「各教科等におけるICT活用」を引き続き充実させていかなければならないことを痛感しました。あわせて、各学校で進めている情報安全教育についても、確実に実施していく必要性を感じました。

★文部科学省Webサイト 「教育の情報化に関する手引」作成検討会

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/index.htm#meibo

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について

日野市では、これまでも、子どもをネット上のトラブルから守るために、教育広報

「ひのっ子きょういく」や保護者向けの講演会、PTA研修会等で、

呼びかけをしてきたところです。

先日、東京都教育委員会からも、アピール文が出されました。

推進室では、その内容をわかりやすくして、保護者向けと子ども向けのお知らせを作成しました。

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について(東京都教育委員会)

子どもの携帯電話利用についてのアピール(PDF)

児童・生徒向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

保護者向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

「ひのっ子きょういく」や保護者向けの講演会、PTA研修会等で、

呼びかけをしてきたところです。

先日、東京都教育委員会からも、アピール文が出されました。

推進室では、その内容をわかりやすくして、保護者向けと子ども向けのお知らせを作成しました。

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について(東京都教育委員会)

子どもの携帯電話利用についてのアピール(PDF)

児童・生徒向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

保護者向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

2月19日の本発表に向けて

★調査研究の中間報告は、どれも迫力、説得力のあるものでした。

日野市のプレゼンテーションの質は相当高いのではないか・・・という話題になりました。

中間発表会には、馬場市長、田口教員委員長をはじめ、多くの方が集まって下さいました。

★加島教育長が、4つの調査研究についてそれぞれ講評されました。

・日野教育の「底力」を感じました。OB(センター所員)の方の力を感じました。

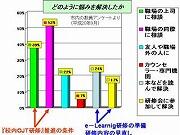

・教員に求められる資質・能力は指導力と調整力だと思いますが、教員のアンケート結果からも

そう感じました。実践研究を進めるためには、自己研修、自主研修が重要ですが、

それをどう推進していくかです。

・日野市が取ってきたICTの推進体制が全国から注目されています。基盤整備が終わり、

次はそれを指導でどう活用するかです。今進めている実践研究を生かし、今後は各教員の

工夫に任せて活用するだけではなく、ひのっ子の学力とICTを関連づけ、体系的に、

ICTをどの単元でどう使ったらいいのかを示していく必要があると考えます。

・全教科を担当している小学校の教員が理科を教えるために、そのバックアップ体制が必要です。

その一つとして、中学校の理科の教員との連携も有効ではないでしょうか。

全研修体系の中で、理科をどう位置づけるかも今後検討していく必要があります。

・日野市は教材の宝庫です。

毎年発行される貴重な郷土教育の資料集に加えて、これらの資料をデータ化する構想が

実現すると、教育センターが情報センターとしての役割を果たすことになります。

教育センター調査研究事業発表会は、平成21年2月19日(木)に実施されます。

日野市のプレゼンテーションの質は相当高いのではないか・・・という話題になりました。

中間発表会には、馬場市長、田口教員委員長をはじめ、多くの方が集まって下さいました。

| ★来賓の亀井浩明先生(教育センター運営審議会委員長 帝京大学名誉教授)から、コメントをいただきました。 「本日の中間発表会は、知的好奇心が刺激されました。 実践されている渦中の人の発言には迫力があります。 実践を踏まえて理論を構築していく・・・これこそが実践研究です。 情報化時代です。実践情報を相互に交換し合い、発展されることを願っています。」 |

★加島教育長が、4つの調査研究についてそれぞれ講評されました。

・日野教育の「底力」を感じました。OB(センター所員)の方の力を感じました。

・教員に求められる資質・能力は指導力と調整力だと思いますが、教員のアンケート結果からも

そう感じました。実践研究を進めるためには、自己研修、自主研修が重要ですが、

それをどう推進していくかです。

・日野市が取ってきたICTの推進体制が全国から注目されています。基盤整備が終わり、

次はそれを指導でどう活用するかです。今進めている実践研究を生かし、今後は各教員の

工夫に任せて活用するだけではなく、ひのっ子の学力とICTを関連づけ、体系的に、

ICTをどの単元でどう使ったらいいのかを示していく必要があると考えます。

・全教科を担当している小学校の教員が理科を教えるために、そのバックアップ体制が必要です。

その一つとして、中学校の理科の教員との連携も有効ではないでしょうか。

全研修体系の中で、理科をどう位置づけるかも今後検討していく必要があります。

・日野市は教材の宝庫です。

毎年発行される貴重な郷土教育の資料集に加えて、これらの資料をデータ化する構想が

実現すると、教育センターが情報センターとしての役割を果たすことになります。

教育センター調査研究事業発表会は、平成21年2月19日(木)に実施されます。

育センター調査研究事業の中間報告会

午後より、教育センターで、調査研究事業の中間報告会が行われました。

教育センター開設5年目。この調査研究も5回目を迎えました。

開会の挨拶をする篠原所長

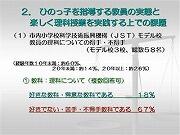

4つの調査研究の中間報告が行われました。(以下の画像は、クリックすると拡大されます)

教育センター開設5年目。この調査研究も5回目を迎えました。

開会の挨拶をする篠原所長

4つの調査研究の中間報告が行われました。(以下の画像は、クリックすると拡大されます)

満月の夜

満月が顔を見せ始めたとたんに、突然の雨です・・・

それでも、南中時刻に近づくと、雲の切れ間から姿を現してくれました。

それでも、南中時刻に近づくと、雲の切れ間から姿を現してくれました。

予想する必然性、根拠を見つけて推論

今日は、ひのっ子教育21開発委員会の月例会です。

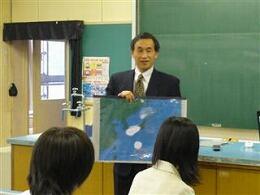

旭が丘小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

★第5学年「台風と天気の変化」 ICT活用指導力C-1

映像などの気象情報を用いて、天気の変化の仕方についての考えをもつことができるようにすることがねらいです。台風の進路については、規則性がきっちりとは当てはまらず、集中豪雨などの自然災害に結びつくことがあります。本時の学習をもとにして、次時は子ども達が台風について課題を追究する活動に入ります。

★研究授業で・・・

旭が丘小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

★第5学年「台風と天気の変化」 ICT活用指導力C-1

映像などの気象情報を用いて、天気の変化の仕方についての考えをもつことができるようにすることがねらいです。台風の進路については、規則性がきっちりとは当てはまらず、集中豪雨などの自然災害に結びつくことがあります。本時の学習をもとにして、次時は子ども達が台風について課題を追究する活動に入ります。

★研究授業で・・・

|  |

| まず、雲画像を見て、自作のお天気ボードに台風を書き込みます。続いて、それぞれが 予想した台風の進路を書き込みます。次に、 その後の雲画像4枚を見て、正しい台風の 進路データを書き入れます。 | グループごとに、予想と結果から、気づいたことを発表しました。黒板には、 各班のお天気ボードがずらりと並びました。 |

|  |

| 「台風の雲の動きを動画で確かめましょう。 雲の動きによって天気はどう変わりますか? 雨の量はどうでしょう?」 「台風シミュレータで、グループごとに 進路を確かめてみましょう。」 ★協議会で・・・ | グループごとに、理科ねっとわーくの デジタル教材を動かします。 「南のほうから北のほうへ動くのかな?」 「台風によって少し違うようだ・・・」 「偏西風と高気圧というのが 関係あるのかな?」 |

|  |

☆協議会では、予想の立てさせ方、デジタル教材の見せ方(視点の与え方)等について 協議しました。中学校の理科の教師と小学校の教師が意見を出し合いました。 このように、小・中の教師が集まって議論し、学び合うことができるのが この委員会の良さです。 ☆教師がどのような問いかけをしたらいいのか(思考を促す発問)、 グループごとに協議して、演じてもらいました。(ミニ授業) | |

|  |

| 協議会の途中でお見えになった東原教授が、予想の立てさせ方について、 ミニ模範授業をしてくださいました。 ポイントは「予想する必然性」をもたせること。その結果、科学的なデータと 比べてどうだったかを考えさせること。 | 日野第二中学校の山田悟志校長先生が、 本時の研究授業についてコメントを くださいました。ポイントは 「理科は根拠を見つけて推論する力を つけることが大切」、実証性、再現性、 客観性の観点から、子ども達が自ら 法則性を見つけていけるようにすること。 |

全国の方々と情報交換

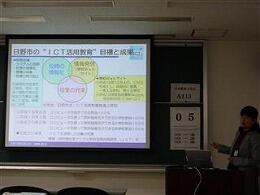

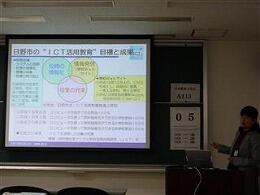

日本教育工学会 第24 回全国大会第2日目。

昨日の雨もあがり、さわやかな秋空が広がっています。

キャンパス内の紅葉も始まりかけています。

ポスターセッションで、日野市の取組を発表しました。

昨年度から追加された校務支援システムの機能に関わる内容です。日野市が知恵を出し、

企業の開発者の方が、それを実現してして下さった主要機能の一部です。

『校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果』

一人一人のニーズに応えた特別支援教育が展開できることを力説する梶野指導主事・・・

ポスターセッションで全国の方と情報交換できたことは大きな収穫でした。

同じ会場で発表された実践研究についても、直接お話を伺って質問に答えていただき、

多くのことを学ぶことができました。

来年の大会は9月。東京大学が会場になるということです。

昨日の雨もあがり、さわやかな秋空が広がっています。

キャンパス内の紅葉も始まりかけています。

ポスターセッションで、日野市の取組を発表しました。

昨年度から追加された校務支援システムの機能に関わる内容です。日野市が知恵を出し、

企業の開発者の方が、それを実現してして下さった主要機能の一部です。

『校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果』

一人一人のニーズに応えた特別支援教育が展開できることを力説する梶野指導主事・・・

ポスターセッションで全国の方と情報交換できたことは大きな収穫でした。

同じ会場で発表された実践研究についても、直接お話を伺って質問に答えていただき、

多くのことを学ぶことができました。

来年の大会は9月。東京大学が会場になるということです。

多くの方の支えがあってこそ

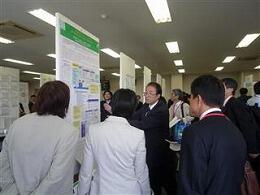

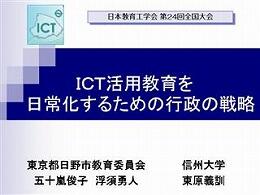

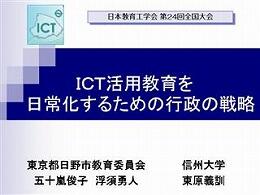

日本教育工学会 第24 回全国大会が始まりました。

会場となった新潟県の上越教育大学。初日はあいにくの冷たい雨が降っています。

★一般発表で、日野市の取組を発表しました。

発表会場には、赤堀侃司会長をはじめとする研究者の先生方が聞きに来て下さいました。

日野市に助言下さった先生方や、日野市にかかわってくださっている企業の方々も駆けつけて下さいました。改めて、多くの方の支えがあってこそ日野市のICT活用教育の成果があることを実感しました。堀田龍也先生から、日野市の今後について質問をいただきました。日野市のICT活用教育が継続的に発展していけるよう、しっかりしくみを整えておかなければと再認識しました。

発表を終えて関係者と・・・

会場となった新潟県の上越教育大学。初日はあいにくの冷たい雨が降っています。

★一般発表で、日野市の取組を発表しました。

発表会場には、赤堀侃司会長をはじめとする研究者の先生方が聞きに来て下さいました。

日野市に助言下さった先生方や、日野市にかかわってくださっている企業の方々も駆けつけて下さいました。改めて、多くの方の支えがあってこそ日野市のICT活用教育の成果があることを実感しました。堀田龍也先生から、日野市の今後について質問をいただきました。日野市のICT活用教育が継続的に発展していけるよう、しっかりしくみを整えておかなければと再認識しました。

発表を終えて関係者と・・・

秋空に飛び立つときトキ

昨日、夕方5時過ぎに、庁舎の窓から見えた夕方の空の芸術。

まるで、秋の空にトキが飛び立とうとしているようです。

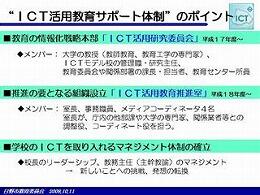

明日から3日間、日本教育工学会 第24 回全国大会が開かれます。

会場は、新潟県の上越教育大学です。

日野市は、今年は指導主事2名と室長の3人で発表します。明日から新潟です。

【一般発表(10月11日)】

☆ICT活用教育を日常化するための行政の戦略

Strategy of the administration to make ICT use education eternal on day

五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

【ポスターセッション(10月12日)】

☆校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果

An Effect of Individualized Education Plans by Web-Based School Management System

梶野明信 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

☆校務支援システムによる授業時数の管理

Counting System of the Number of Classes with Web-based School Management Systems

鈴木基 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

まるで、秋の空にトキが飛び立とうとしているようです。

明日から3日間、日本教育工学会 第24 回全国大会が開かれます。

会場は、新潟県の上越教育大学です。

日野市は、今年は指導主事2名と室長の3人で発表します。明日から新潟です。

【一般発表(10月11日)】

☆ICT活用教育を日常化するための行政の戦略

Strategy of the administration to make ICT use education eternal on day

五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

【ポスターセッション(10月12日)】

☆校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果

An Effect of Individualized Education Plans by Web-Based School Management System

梶野明信 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

☆校務支援システムによる授業時数の管理

Counting System of the Number of Classes with Web-based School Management Systems

鈴木基 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

少しずつ紅葉

さわやかな秋空の下、日野の木々も少しずつ紅葉を始めました。

キンモクセイの花が、あたり一面を甘い香りで包んでいます。

キンモクセイの花が、あたり一面を甘い香りで包んでいます。

第7回教育委員会定例会

第7回教育委員会定例会が開催されました。

日野市学校教育基本構想報告書と日野市学校評価実施要綱の制定の報告も行いました。

★日野市学校教育基本構想報告書

教育基本構想は、平成19年10月から、学識経験者や学校関係者、関係機関、市民など21名のメンバーが委員となって10回にわたる検討を重ねてきました。

地域に支えられた基本と先進の教育をめざして、3つの基本方針と教育目標を達成するための11の項目、88の主要施策で構成されています。

☆この報告書を原案として11月15日号広報に掲載し、11月16日から12月15日までパブリックコメントを実施します。

1月の教育委員会で決定し、3月14日の午後、市民会館の小ホールで報告会を開催する予定です。

★日野市学校評価実施要綱の制定

昨年改訂された学校教育法と学校教育法施行規則に、学校評価が規定されました。これを受け、日野市立学校の管理運営に関する規則にも学校評価を規定しました。

今回制定した要綱は、これらに基づき、学校評価に関して必要な事項が定められています。

☆日野市では、学校がこれまでも行ってきた学校評価を、次の3つの趣旨で充実・

発展させていきます。

(1)学校における教育活動や運営についてその改善を図り、教育の質の向上・

特色ある学校づくりを推進すること。

(2)学校における教育活動や運営について、保護者や地域住民等の理解と参画を得て、

信頼される開かれた学校づくりを推進すること。

(3)教育委員会が学校評価の結果に基づき、教育の水準を確保するために必要な支援や

条件整備を行うこと。

☆教育委員会では、学校評価プロジェクトチームを発足し、評価を視野に入れた標準的な学校経営重点計画表を作成しました。

この学校経営重点計画表は、次の大きな2つの評価項目に分かれています。

(1)学校が行う教育活動や運営に関する事項のうちから選んだ重点となる項目

(2)教育委員会が示す市の主要施策に関する項目

このうち、(2)は、市をあげて取り組んでいる各校共通の3つ項目として「ICT活用教育の充実」、「特別支援教育の充実」、「幼・小・中連携教育の充実」を設定しています。

☆学校経営重点計画表は、今月中に、各学校のWebサイトで公表していく予定です。

画像は、本日の教育委員会の様子です。

日野市学校教育基本構想報告書と日野市学校評価実施要綱の制定の報告も行いました。

★日野市学校教育基本構想報告書

教育基本構想は、平成19年10月から、学識経験者や学校関係者、関係機関、市民など21名のメンバーが委員となって10回にわたる検討を重ねてきました。

地域に支えられた基本と先進の教育をめざして、3つの基本方針と教育目標を達成するための11の項目、88の主要施策で構成されています。

☆この報告書を原案として11月15日号広報に掲載し、11月16日から12月15日までパブリックコメントを実施します。

1月の教育委員会で決定し、3月14日の午後、市民会館の小ホールで報告会を開催する予定です。

★日野市学校評価実施要綱の制定

昨年改訂された学校教育法と学校教育法施行規則に、学校評価が規定されました。これを受け、日野市立学校の管理運営に関する規則にも学校評価を規定しました。

今回制定した要綱は、これらに基づき、学校評価に関して必要な事項が定められています。

☆日野市では、学校がこれまでも行ってきた学校評価を、次の3つの趣旨で充実・

発展させていきます。

(1)学校における教育活動や運営についてその改善を図り、教育の質の向上・

特色ある学校づくりを推進すること。

(2)学校における教育活動や運営について、保護者や地域住民等の理解と参画を得て、

信頼される開かれた学校づくりを推進すること。

(3)教育委員会が学校評価の結果に基づき、教育の水準を確保するために必要な支援や

条件整備を行うこと。

☆教育委員会では、学校評価プロジェクトチームを発足し、評価を視野に入れた標準的な学校経営重点計画表を作成しました。

この学校経営重点計画表は、次の大きな2つの評価項目に分かれています。

(1)学校が行う教育活動や運営に関する事項のうちから選んだ重点となる項目

(2)教育委員会が示す市の主要施策に関する項目

このうち、(2)は、市をあげて取り組んでいる各校共通の3つ項目として「ICT活用教育の充実」、「特別支援教育の充実」、「幼・小・中連携教育の充実」を設定しています。

☆学校経営重点計画表は、今月中に、各学校のWebサイトで公表していく予定です。

画像は、本日の教育委員会の様子です。

ペーパレス会議が日常化してきた庁内

今年度、日野市内の学校は、全校でペーパレス会議に挑戦しているところですが、庁内でも定着してきました。

今朝の会議の通知は庁内メールで届きました。

「10月7日に開催された庁議の報告を下記のとおり行ないますので、庁内情報サービスの掲示板から、庁議資料をダウンロードして出席願います。 教育部長」

コンピュータを持ち込んで会議に臨んだ職員。

「ダウンロード」という言葉も定着してきました。

今朝の会議の通知は庁内メールで届きました。

「10月7日に開催された庁議の報告を下記のとおり行ないますので、庁内情報サービスの掲示板から、庁議資料をダウンロードして出席願います。 教育部長」

コンピュータを持ち込んで会議に臨んだ職員。

「ダウンロード」という言葉も定着してきました。

熱心な養護部会

★今日は、月に一回の小教研の日です。

小学校の先生方は、それぞれが所属する部会で、教科指導や児童理解の方法を研究しています。

研究授業を行った部会もいくつかありました。

★養護部会では、養護教諭の先生方が、旭が丘小学校のコンピュータ室に集まってICT研修を行いました。講師はメディアコーディネータです。

「勉強したいことがたくさんあるので来て下さい・・・」という派遣要請でした。

校務支援システムの保健管理機能の活用、e-黒板や書画カメラの活用、CMSでの発信・・・

実際に操作しながら、熱心に学ばれていました。

小学校の先生方は、それぞれが所属する部会で、教科指導や児童理解の方法を研究しています。

研究授業を行った部会もいくつかありました。

★養護部会では、養護教諭の先生方が、旭が丘小学校のコンピュータ室に集まってICT研修を行いました。講師はメディアコーディネータです。

「勉強したいことがたくさんあるので来て下さい・・・」という派遣要請でした。

校務支援システムの保健管理機能の活用、e-黒板や書画カメラの活用、CMSでの発信・・・

実際に操作しながら、熱心に学ばれていました。

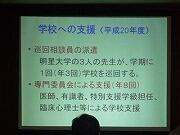

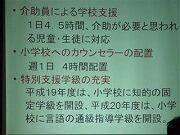

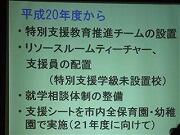

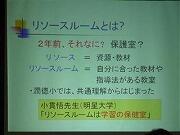

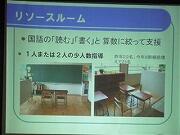

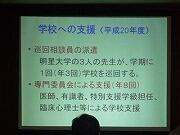

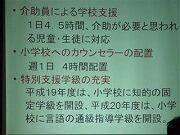

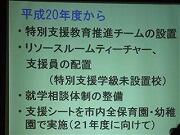

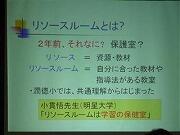

リソースルームの効果(庁内プレゼン)

ICT活用教育と同時に、日野市教育委員会の重点施策である特別支援教育について、本日、庁内プレゼンがありました。市長、副市長、教育長、教育委員、各部課長が参加されました。何人かの校長先生もお見えになりました。

前半は、特別支援教育推進チームから、日野市の取り組みについて紹介がありました。

最近では、都内で注目され、いろいろな機会で発表しています。

後半は、潤徳小学校のリソースルームの運営について紹介がありました。

「リソースルームに通う子どもたちは、みんなとても楽しみにしています。

どの子もできるようになりたいという気持ちをもっているのです。

前の年に、1年たってもできなかったことが、わずか数ヶ月で達成できたケースもあります。

通う時間は短いけれど、そこで自信を取り戻していくことが、学習へ意欲をもつきっかけとなっています。

担任や保護者の方の理解がどんどん深まってきました。」

庁内プレゼンテーション終了後、夕方には、明星大学の小貫准教授が来庁されました。

特別支援教育推進チームの職員と打ち合わせです。さっそく次年度に向けてのご助言をいただきました。

| 加島教育長の挨拶 日野市の特別支援教育の特色は次の4点です。 ・どの学校でも行われている取り組みであること ・市の総合行政として進められていること(子ども部、 健康福祉部等) ・大学や特別支援学校等、専門機関と連携を図っていること ・保護者と一緒に進めていること ・・・・・ です。 |

前半は、特別支援教育推進チームから、日野市の取り組みについて紹介がありました。

最近では、都内で注目され、いろいろな機会で発表しています。

後半は、潤徳小学校のリソースルームの運営について紹介がありました。

「リソースルームに通う子どもたちは、みんなとても楽しみにしています。

どの子もできるようになりたいという気持ちをもっているのです。

前の年に、1年たってもできなかったことが、わずか数ヶ月で達成できたケースもあります。

通う時間は短いけれど、そこで自信を取り戻していくことが、学習へ意欲をもつきっかけとなっています。

担任や保護者の方の理解がどんどん深まってきました。」

| 馬場市長からは、プレゼンテーションの感想を いただきました。 「わずかな時間でしたが、分厚い専門書を一冊読んだような 中身の濃さでした。 とてもわかりやすく勉強になりました。 庁内でも職員によるプレゼンテーションを実施していますが 今後もこのような機会を多く作っていただきたいと思います。 |

庁内プレゼンテーション終了後、夕方には、明星大学の小貫准教授が来庁されました。

特別支援教育推進チームの職員と打ち合わせです。さっそく次年度に向けてのご助言をいただきました。

ICT活用研究委員会『環境策定部会』

★市役所の会議室で、ICT活用研究委員会の『環境策定部会』を開きました。

今日集まったメンバーは、校長会代表、情報システム課長、庶務課長、学校課長、推進室長とそれぞれの部署の担当者及び指導主事です。

日野市のICT活用教育の助言者である東原教授も参加してくださいました。

会議の事務局は教育センターの二人の所員が務めてくださっています。

このICT活用研究委員会には、『環境策定部会』の他に『ICT活用実践部会』もあります。

こちらの部会は、国語(バタフライマップ)、算数(インタラクティブスタディ)、数学(カブリ3D)の3部会があり、それぞれの部員が専門家の指導のもとに実践研究に取り組んでいます。

★今日の会議では、地デジに対応していくための今後の整備の方向性、セキュリティー事故や

PCの破損事故を防ぐための手立て等について話し合われました。

ICTマークの審査やPC等事故ゼロキャンペーン運動の実施などが提案されました。

今日集まったメンバーは、校長会代表、情報システム課長、庶務課長、学校課長、推進室長とそれぞれの部署の担当者及び指導主事です。

日野市のICT活用教育の助言者である東原教授も参加してくださいました。

会議の事務局は教育センターの二人の所員が務めてくださっています。

このICT活用研究委員会には、『環境策定部会』の他に『ICT活用実践部会』もあります。

こちらの部会は、国語(バタフライマップ)、算数(インタラクティブスタディ)、数学(カブリ3D)の3部会があり、それぞれの部員が専門家の指導のもとに実践研究に取り組んでいます。

★今日の会議では、地デジに対応していくための今後の整備の方向性、セキュリティー事故や

PCの破損事故を防ぐための手立て等について話し合われました。

ICTマークの審査やPC等事故ゼロキャンペーン運動の実施などが提案されました。

インターネット安全教室にメディアコーディネータが参加

先週の1日に、メディアコーディネータが研修に参加してきました。

経済産業省とNPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の主催で行なわれている、全国情報セキュリティ啓発キャラバン「インターネット安全教室」です。

この「インターネット安全教室」は、4年前から継続的に行なわれている学習セミナーで、東京だけでなく、全国各地で開催されているものです。

以下、メディアコーディネータの研修記録より・・・

(1)JNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)講師による講義

トラブルや犯罪から子どもを守り、子どもを加害者にさせないよう、インターネットを

安全に利用するための注意すべき6つの項目について、

映像資料を用いて説明がありました。

・迷惑メールとウイルス対策

・無線LANの危険性

・個人情報(ID・パスワードなど)の扱い

・ファイル交換ソフトの危険性

・有害サイトから守る

・個人情報を公開するときの注意点

(2)警視庁ハイテク犯罪対策総合センター巡査部長による講義

インターネットや携帯電話などの利用によって、子どもたちが犯罪に

巻き込まれてしまった事例の紹介がありました。

・オークション詐欺・・・対策としては、無視する。料金を払わない。

自分から業者に連絡しない。悩まずに、大人や先生に相談する。

消費者センター・警視庁HPなど、インターネットに関するトラブルを解決・

相談できるサイトを参照する。

(3)インターネット安全教室に参加して

利用者を騙そうとする悪意のあるサイトや、蔓延するウィルス、ファイル共有ソフトに

よる個人情報の漏洩、無料掲示板による誹謗中傷など、インターネットや携帯電話の利用

によるトラブルや犯罪は後を絶えないようです。トラブルや犯罪から子どもを守ること、

また、子どもが加害者になってしまわないように手立てを講じることが大切であることを

痛感すると同時に、日野市の学校が安心してインターネットを活用できるのは、高いセ

キュリティによって守られているからなのだと、改めて感じました。講師の先生の「子ど

もがインターネットを通じて、どんな情報に接しているかを理解するように努め、家庭内

でのコミュニケーションを密にすること…」という言葉が印象的でした。

経済産業省とNPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の主催で行なわれている、全国情報セキュリティ啓発キャラバン「インターネット安全教室」です。

この「インターネット安全教室」は、4年前から継続的に行なわれている学習セミナーで、東京だけでなく、全国各地で開催されているものです。

以下、メディアコーディネータの研修記録より・・・

(1)JNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)講師による講義

トラブルや犯罪から子どもを守り、子どもを加害者にさせないよう、インターネットを

安全に利用するための注意すべき6つの項目について、

映像資料を用いて説明がありました。

・迷惑メールとウイルス対策

・無線LANの危険性

・個人情報(ID・パスワードなど)の扱い

・ファイル交換ソフトの危険性

・有害サイトから守る

・個人情報を公開するときの注意点

(2)警視庁ハイテク犯罪対策総合センター巡査部長による講義

インターネットや携帯電話などの利用によって、子どもたちが犯罪に

巻き込まれてしまった事例の紹介がありました。

・オークション詐欺・・・対策としては、無視する。料金を払わない。

自分から業者に連絡しない。悩まずに、大人や先生に相談する。

消費者センター・警視庁HPなど、インターネットに関するトラブルを解決・

相談できるサイトを参照する。

(3)インターネット安全教室に参加して

利用者を騙そうとする悪意のあるサイトや、蔓延するウィルス、ファイル共有ソフトに

よる個人情報の漏洩、無料掲示板による誹謗中傷など、インターネットや携帯電話の利用

によるトラブルや犯罪は後を絶えないようです。トラブルや犯罪から子どもを守ること、

また、子どもが加害者になってしまわないように手立てを講じることが大切であることを

痛感すると同時に、日野市の学校が安心してインターネットを活用できるのは、高いセ

キュリティによって守られているからなのだと、改めて感じました。講師の先生の「子ど

もがインターネットを通じて、どんな情報に接しているかを理解するように努め、家庭内

でのコミュニケーションを密にすること…」という言葉が印象的でした。