推進室情報 2008年

幼稚園長会研修

幼稚園における学校評価についても、小・中学校と同様に、学校教育法、学校教育法施行規則の改正により、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられました。文部科学省が示したガイドにラインに

「保護者が入園を選択するという幼稚園の特性を考えると、幼稚園の基本的な情報を保護者に

対して積極的に提供することが前提であり、積極的な情報提供と学校評価は、学校運営の改

善を図るための、いわば車の両輪であることも考慮する必要がある。」と記されています。

今後、各園で、積極的にWebサイトの発信をしながら、幼稚園における学校評価の具体的な方法について検討していきます。

「保護者が入園を選択するという幼稚園の特性を考えると、幼稚園の基本的な情報を保護者に

対して積極的に提供することが前提であり、積極的な情報提供と学校評価は、学校運営の改

善を図るための、いわば車の両輪であることも考慮する必要がある。」と記されています。

今後、各園で、積極的にWebサイトの発信をしながら、幼稚園における学校評価の具体的な方法について検討していきます。

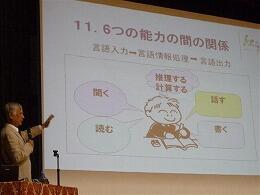

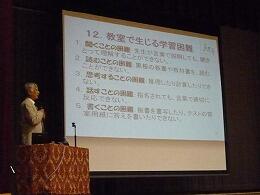

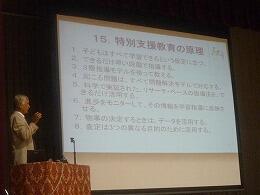

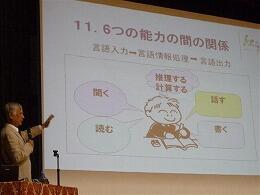

特別支援教育を実施する力

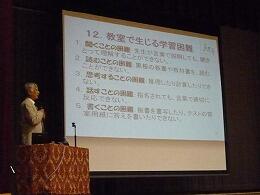

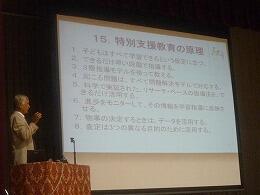

日野市立小学校教育研究会の第41回定期総会が行われ、市内の小学校の先生方が集まりました。ひのっ子の学力向上のため、豊かな心と健全な心身を育むために、日々がんばっている日野市の先生方です。今年度も、この自主的な研究の場から、多くの優れた実践が生まれることを期待したいと思います。

総会の後は、講演会がありました。

講師は中野良顕先生。

「教室の中の軽度発達障害児」というテーマで、応用行動分析による効果的な支援方法の指導をいただきました。

特別支援教育は、日野市が重点において推進している3つの大きな柱のうちの一つです。

ICT活用指導力と同様に、特別支援教育を実施する力が、すべての先生方に求められています。

|  |

| 浮須参事の挨拶 | 熱意あふれる先生方 |

講師は中野良顕先生。

「教室の中の軽度発達障害児」というテーマで、応用行動分析による効果的な支援方法の指導をいただきました。

特別支援教育は、日野市が重点において推進している3つの大きな柱のうちの一つです。

ICT活用指導力と同様に、特別支援教育を実施する力が、すべての先生方に求められています。

校務支援システム導入の経緯

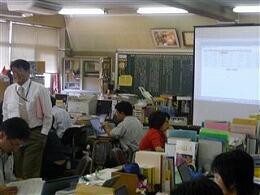

今年度はICT活用教育の定着と活用の年。

校務の情報化を図る校務支援システムも、すべての学校でフル機能を積極的に活用していきます。最近、都内のいくつかの自治体から、「どうしたらスムーズに導入できるのか」ということについて、問い合わせを多く受けるようになりました。都立高校のICT化計画に続いて、都内の区市教育委員会も動きが出てきたのは、とても望ましいことだと思います。本サイトでは、常に情報を発信しておりますので、さかのぼって検索するとわかることですが、その経緯は次の通りです。ポイントは、校長先生のリーダーシップと教務主任(主幹教諭)を中心とした教務部の組織的な推進体制です。

◆その1 1年目:導入の年

日野市に校務支援システムが導入されたのは平成18年11月。先生方一人一人にコンピュータを配備した時です。特定のモデル校のみではなく、全校に一斉導入しました。最初はグループウエア機能のみでした。この年の研修の重点は各学校の校長先生でした。

導入前の5月には校務支援システムの導入をどう職員に伝えるか」というテーマでの研修。

導入後の1月には次年度から新たに追加する日野市のオリジナル新機能(時数・週案、成績管理、ひのっ子宝箱)を紹介し、その教育的意義を理解していただきました。

◆その2 2年目:推進の年

昨年度からは新機能も含めて、各学校の実態に応じて、使えるものをどんどん活用してもらいました。研修の重点は各学校の教務主任の先生で、教務主任研修会を重視しました。

同時に、小学校1校、中学校3校には、先導的にフル機能を活用していただき、使ってもらう中で気づいた点を機能改善に反映させました。

◆その3 3年目:活用の年

今年度は、いよいよ全校がフル機能を積極的に活用していくことを目指します。

今年度も教務主任会を重視し、各学校の情報交換を密にしていきます。

教務主任が中心となって校内研修を進められるように後押しをしたいと考えています。

校内で推進体制を確立することが成功の鍵です。

校務の情報化を図る校務支援システムも、すべての学校でフル機能を積極的に活用していきます。最近、都内のいくつかの自治体から、「どうしたらスムーズに導入できるのか」ということについて、問い合わせを多く受けるようになりました。都立高校のICT化計画に続いて、都内の区市教育委員会も動きが出てきたのは、とても望ましいことだと思います。本サイトでは、常に情報を発信しておりますので、さかのぼって検索するとわかることですが、その経緯は次の通りです。ポイントは、校長先生のリーダーシップと教務主任(主幹教諭)を中心とした教務部の組織的な推進体制です。

◆その1 1年目:導入の年

日野市に校務支援システムが導入されたのは平成18年11月。先生方一人一人にコンピュータを配備した時です。特定のモデル校のみではなく、全校に一斉導入しました。最初はグループウエア機能のみでした。この年の研修の重点は各学校の校長先生でした。

導入前の5月には校務支援システムの導入をどう職員に伝えるか」というテーマでの研修。

導入後の1月には次年度から新たに追加する日野市のオリジナル新機能(時数・週案、成績管理、ひのっ子宝箱)を紹介し、その教育的意義を理解していただきました。

◆その2 2年目:推進の年

昨年度からは新機能も含めて、各学校の実態に応じて、使えるものをどんどん活用してもらいました。研修の重点は各学校の教務主任の先生で、教務主任研修会を重視しました。

同時に、小学校1校、中学校3校には、先導的にフル機能を活用していただき、使ってもらう中で気づいた点を機能改善に反映させました。

◆その3 3年目:活用の年

今年度は、いよいよ全校がフル機能を積極的に活用していくことを目指します。

今年度も教務主任会を重視し、各学校の情報交換を密にしていきます。

教務主任が中心となって校内研修を進められるように後押しをしたいと考えています。

校内で推進体制を確立することが成功の鍵です。

|  |

| 4月30日の三沢中学校の校内研修。 | 教務主任(主幹教諭)と 教務部のメンバーが講師役。 (校長先生も・・・) |

| |

| メディアコーディネータは あくまでも支援役。 |

テレビ会議システムの可能性

今、本格的なテレビ会議システムの可能性を試しています。

推進室で実験中・・・目の前で会話をしているように音声も映像も大変きれいです。

これまで、日野市の学校や推進室では、コンピュータにWebカメラを接続した簡易テレビ会議システムを使ってSkypeによって相手と接続してきました。この仕組みでも、学校同士の協同学習、小学生と大学生の遠隔授業、小学校と大学を結んだ授業研究や打ち合わせなどで、効果を発揮してきました。 しかし、いくつかの難点がありました。

1 音声がときどき途切れる。

2 映像が滑らかでないことがある。

3 大きな映像が送れない。

4 パソコン画面を送れない。

5 3地点以上を同時に接続できない。

6 相手のカメラを遠隔コントロールできない。

そこで、これらを解決することができるということで、機器をお借りし、情報システム課の協力を得て早速試してみたわけです。実験の結果、ネットワークの設定に課題が残りますが、このテレビ会議専用機が利用できたら問題が解決し大変便利になることが実感できました。

推進室で実験中・・・目の前で会話をしているように音声も映像も大変きれいです。

これまで、日野市の学校や推進室では、コンピュータにWebカメラを接続した簡易テレビ会議システムを使ってSkypeによって相手と接続してきました。この仕組みでも、学校同士の協同学習、小学生と大学生の遠隔授業、小学校と大学を結んだ授業研究や打ち合わせなどで、効果を発揮してきました。 しかし、いくつかの難点がありました。

1 音声がときどき途切れる。

2 映像が滑らかでないことがある。

3 大きな映像が送れない。

4 パソコン画面を送れない。

5 3地点以上を同時に接続できない。

6 相手のカメラを遠隔コントロールできない。

そこで、これらを解決することができるということで、機器をお借りし、情報システム課の協力を得て早速試してみたわけです。実験の結果、ネットワークの設定に課題が残りますが、このテレビ会議専用機が利用できたら問題が解決し大変便利になることが実感できました。

チェーンメール

4連休の初日は朝から雨。

市役所前の中央公園では、ドウダンツツジの小さな花も落ちてしまいました。

午後になってからようやく5月の太陽が顔を出し、子ども達の元気な声も聞こえ始めました。

子ども達が楽しい連休を過ごせることを願っています・・・

連休直前には、市内の中学生の間で「チェーンメール」が回っているという情報を受けました。メディアコーディネータが急いでICT活用NEWSを作成し、その実態と対処法について、校務支援システムの掲示板(すべての先生方が見ることのできる掲示板)に掲載したところです。

チェーンメールの指導のポイントは次の2つ。

◆チェーンメールがどこで止まったか調べる機能は存在しないから、安心して止める勇気を

もつこと。

◆チェーンメールを受信した時点では被害者でも、転送した時点で共犯者となること。

このことを大人が正しく伝え、チェーンメールの広がりを防ぐ必要があります。

メディアコーディネータにとっては、先日、全国Webカウンセリング協議会の「ネットいじめ対応アドバイザー講習会」で学んできたことが生かされました。これらの内容については、今月実施する情報安全教育の研修会で、理事長の安川先生に講演いただくことになっています。

市役所前の中央公園では、ドウダンツツジの小さな花も落ちてしまいました。

午後になってからようやく5月の太陽が顔を出し、子ども達の元気な声も聞こえ始めました。

子ども達が楽しい連休を過ごせることを願っています・・・

|  |

| 中央公園の木々の葉が輝いています。 | 雲がどんどん流れていきます・・・ |

チェーンメールの指導のポイントは次の2つ。

◆チェーンメールがどこで止まったか調べる機能は存在しないから、安心して止める勇気を

もつこと。

◆チェーンメールを受信した時点では被害者でも、転送した時点で共犯者となること。

このことを大人が正しく伝え、チェーンメールの広がりを防ぐ必要があります。

メディアコーディネータにとっては、先日、全国Webカウンセリング協議会の「ネットいじめ対応アドバイザー講習会」で学んできたことが生かされました。これらの内容については、今月実施する情報安全教育の研修会で、理事長の安川先生に講演いただくことになっています。