2008年12月の記事一覧

2008年を振り返って

推進室の様子(メディアコーディネータ)

日野市の取組が全国に広がった年でした。

文部科学省関連では、「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会(報告書発行)」、「教育の情報化に関する手引作成検討会(作成中)」等で、本市の取組を紹介させていただく機会をいただきました。

その他、「教育委員会月報11月号」の〈Series 地方発!我が教育委員会の取組〉で、

日野市のICT活用教育の歩みが10ページにわたって掲載されました。

さらに総務省からの依頼により、「情報通信ジャーナル1月号(まもなく発行)」の

〈政策展望シリーズ 教育情報化の最前線〉にも、日野市のICT活用教育が掲載される予定です。

いろいろな専門家との出会いが、日野市のICT活用教育に多くのチャンスを与えて下さっています。大変有り難いことだと思います。今後も指導を仰ぎながら学ばなければならないことが、まだまだ多くあります。同時に、今までのノウハウをまとめて広めていく、新たな役割も担ってきたように感じます。日野市のICT活用教育は次のステージに移りつつあります。

日野市の取組が全国に広がった年でした。

文部科学省関連では、「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会(報告書発行)」、「教育の情報化に関する手引作成検討会(作成中)」等で、本市の取組を紹介させていただく機会をいただきました。

その他、「教育委員会月報11月号」の〈Series 地方発!我が教育委員会の取組〉で、

日野市のICT活用教育の歩みが10ページにわたって掲載されました。

さらに総務省からの依頼により、「情報通信ジャーナル1月号(まもなく発行)」の

〈政策展望シリーズ 教育情報化の最前線〉にも、日野市のICT活用教育が掲載される予定です。

いろいろな専門家との出会いが、日野市のICT活用教育に多くのチャンスを与えて下さっています。大変有り難いことだと思います。今後も指導を仰ぎながら学ばなければならないことが、まだまだ多くあります。同時に、今までのノウハウをまとめて広めていく、新たな役割も担ってきたように感じます。日野市のICT活用教育は次のステージに移りつつあります。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(3)

12月28日(日)

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学3日目。

あっという間の最終日。

英語で話すことに抵抗なく、ずいぶん慣れてきたようです。

もっとここにいたい・・・そんな声が聞かれました。

昼過ぎに大雪のBritish Hillsを出発し、夜7時前には日野駅に無事到着。

貴重な体験を終えた20名でした。

来月の末には報告会が開かれます。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学3日目。

あっという間の最終日。

英語で話すことに抵抗なく、ずいぶん慣れてきたようです。

もっとここにいたい・・・そんな声が聞かれました。

昼過ぎに大雪のBritish Hillsを出発し、夜7時前には日野駅に無事到着。

貴重な体験を終えた20名でした。

来月の末には報告会が開かれます。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(2)

12月27日(土)

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学2日目。

外は雪が降り続く中、部屋の中は暖かく、みんな英語体験に没頭しています。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学2日目。

外は雪が降り続く中、部屋の中は暖かく、みんな英語体験に没頭しています。

ブリティッシュヒルズ中学生国内留学(1)

昨日から2泊3日の行程で、ブリティッシュヒルズ中学生国内留学が始まりました。

この事業は日野市教育委員会と東京日野リータリークラブとの共催で実施している事業で、今年で7回目になります。

毎年多くの応募者の中から選ばれた市内の中学生(2,3年生)20名が参加しています。

引率は、担当の校長先生、副校長先生、英語科の先生、指導主事、日野ロータリークラブからの支援者、合計7名です。

12月26日(金)

朝、日野駅に集合し、昼には雪の深い福島県のBritish Hills(議事体験型国際研修センター)に到着しました。以下、引率している小林指導主事からメールで送られてきた画像報告です。

入国審査の後、さっそく1日目の活動が始まり、夜まで続きました。

みんな元気いっぱいです。

この事業は日野市教育委員会と東京日野リータリークラブとの共催で実施している事業で、今年で7回目になります。

毎年多くの応募者の中から選ばれた市内の中学生(2,3年生)20名が参加しています。

引率は、担当の校長先生、副校長先生、英語科の先生、指導主事、日野ロータリークラブからの支援者、合計7名です。

12月26日(金)

朝、日野駅に集合し、昼には雪の深い福島県のBritish Hills(議事体験型国際研修センター)に到着しました。以下、引率している小林指導主事からメールで送られてきた画像報告です。

入国審査の後、さっそく1日目の活動が始まり、夜まで続きました。

みんな元気いっぱいです。

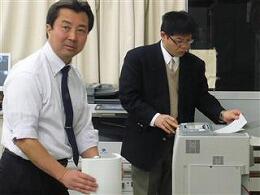

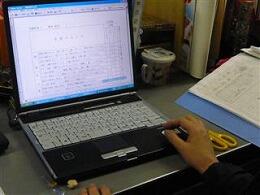

仕事納め

今年最後の部課長会が開かれました。

膨大な庁議資料をそれぞれがダウンロードしてコンピュータを持ち込むぺーパーレス会議です。 この方法も定着してきました。

最後に加島教育長の挨拶です。

「市税収入の大幅減により、冬の時代となります。

しかし、来年は丑年です。ゆっくりと前に押していきましょう。焦らず一歩一歩力強く・・・ 来年5日、また元気な顔で会いましょう。」

膨大な庁議資料をそれぞれがダウンロードしてコンピュータを持ち込むぺーパーレス会議です。 この方法も定着してきました。

最後に加島教育長の挨拶です。

「市税収入の大幅減により、冬の時代となります。

しかし、来年は丑年です。ゆっくりと前に押していきましょう。焦らず一歩一歩力強く・・・ 来年5日、また元気な顔で会いましょう。」

教育委員会の事務事業評価

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正されました。

平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、主要な事務の管理及び事業の執行の状況について点検及び評価を行うことが規定されました。その結果は、報告書を作成して議会に提出し、公表することとなります。これに基づき、日野市では、平成19年度の教育委員会の活動及び「日野市教育委員会の教育目標・基本方針・主な推進施策」において、基本方針として掲げている主要事業のうち、「第3次日野市行財政改革大綱」による事務事業の見直しで取り上げられた46事業について、点検、評価を行うことにしました。

この点検、評価にあたっては、客観性を確保するために、教育に関する学識経験を有する市内の大学の2名の先生にご意見をいただきました。

明星大学の森下恭光教授と 実践女子短期大学の白尾美佳准教授です。

本日の夜は最後の評価会議が開かれました。

ここでいただいたご意見を含めて、これから報告書作成のまとめの作業に入ります。

★森下教授からは、「ICT活用教育推進事業」について

次のようなご意見をいただきました。

「メディアコーディネータ制度」は文部科学省のICT支援員の参考となり、全国的にも注目されている。市長も日本一のICT活用教育を目指しているので、学校への支援体制をより強化していくこと。またICTの活用によって教育の効率を高めることができると期待されるので、継続性を保ちながらの事業展開が望まれる。

平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、主要な事務の管理及び事業の執行の状況について点検及び評価を行うことが規定されました。その結果は、報告書を作成して議会に提出し、公表することとなります。これに基づき、日野市では、平成19年度の教育委員会の活動及び「日野市教育委員会の教育目標・基本方針・主な推進施策」において、基本方針として掲げている主要事業のうち、「第3次日野市行財政改革大綱」による事務事業の見直しで取り上げられた46事業について、点検、評価を行うことにしました。

この点検、評価にあたっては、客観性を確保するために、教育に関する学識経験を有する市内の大学の2名の先生にご意見をいただきました。

明星大学の森下恭光教授と 実践女子短期大学の白尾美佳准教授です。

本日の夜は最後の評価会議が開かれました。

ここでいただいたご意見を含めて、これから報告書作成のまとめの作業に入ります。

★森下教授からは、「ICT活用教育推進事業」について

次のようなご意見をいただきました。

「メディアコーディネータ制度」は文部科学省のICT支援員の参考となり、全国的にも注目されている。市長も日本一のICT活用教育を目指しているので、学校への支援体制をより強化していくこと。またICTの活用によって教育の効率を高めることができると期待されるので、継続性を保ちながらの事業展開が望まれる。

テレビ会議(2)

★推進室に、教育センターの篠原所長がお見えになりました。

教育センターは設置されて5年目。篠原所長を初代所長として、今日まで、日野市の新たな教育施策に活かし得るシンクタンクとしての役割を果たしてきました。ICT活用教育の戦略本部ともなった「ICT活用研究委員会」は、ここでの調査研究の一つとして、平成17年度から継続しています。

★報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」(文部科学省 平成20年7月)には、国内のCIOの事例として日野市の本委員会が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/001/003.htm

また、上記の報告書には、国内のICT支援員の事例として日野市のメディアコーディネータ制度も掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/002/002.htm

★今日は、本委員会のアドバイザーである信州大学の東原教授とテレビ会議でつなぎ、

篠原所長と来年度の調査研究等について打ち合わせを行いました。

テレビ会議システムで、常時、専門家の助言を得られることは大変ありがたいことです。

教育センターは設置されて5年目。篠原所長を初代所長として、今日まで、日野市の新たな教育施策に活かし得るシンクタンクとしての役割を果たしてきました。ICT活用教育の戦略本部ともなった「ICT活用研究委員会」は、ここでの調査研究の一つとして、平成17年度から継続しています。

★報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」(文部科学省 平成20年7月)には、国内のCIOの事例として日野市の本委員会が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/001/003.htm

また、上記の報告書には、国内のICT支援員の事例として日野市のメディアコーディネータ制度も掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/007/002/002.htm

★今日は、本委員会のアドバイザーである信州大学の東原教授とテレビ会議でつなぎ、

篠原所長と来年度の調査研究等について打ち合わせを行いました。

テレビ会議システムで、常時、専門家の助言を得られることは大変ありがたいことです。

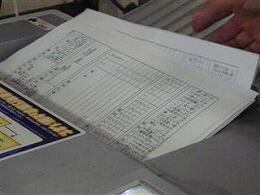

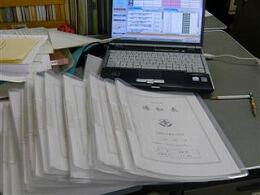

校務支援システムによる通知表の作成

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映されます。昨年度は市内の4校で先行的に活用しながら、課題を見いだしてもらいました。それが現在の機能改善に役立っています。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っています。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組んでおり、あとの学校は、来年度からの活用に向けて準備中です。

◆明日は終業式。

2学期の通知表作成の様子について、

いくつかの学校を訪問して、声を聞かせていただきました。

◇平山中学校にて (昨年度から校務支援システムによる通知表作成に取り組んだ学校です)

・2年目になってどうですか・・・

「去年がんばって使い、いろいろと改善等をお願いし、それをかなえていただいたおかげ

で今年はだいぶ使いやすくなりました。特に、欠席の主な理由が、出欠の記録から自動反

映されるようになったのはとても便利です。日々のちょっとした入力を怠らずにいれば、

学期末は今までよりずっと楽になります。」

・気をつけていることは何ですか・・・

「今までは通知表は学期を通して一枚の紙でしたが、校務支援で印刷するようになると、

生徒それぞれの通知表ファイルに新たに追加して綴じていくことになります。

万が一にも生徒を間違えて綴じないように、細心の注意を払って作業しています。

また、誤字・脱字のチェックは画面上と紙面上の2段階でやってます。」

すでに通知票の印刷も終了し、専用の棚の中のクラス別ボックスに、

しっかり保管されていました。

◇日野第一中学校にて

・校務支援システムを活用してどうですか・・・

「印刷の早さに感動です。1クラスの印刷に1分かかりません!」

・先生方の仕事で変わったことはありますか・・・

「正直に言って、通知表作成にかかわる担任の先生の負担は増えたと思います。

でもそれは、これまで教務部が一手に担ってきた成績処理に関する仕事が、

担任の先生方に分散されたということ。つまり、エキスパートがいなくても、

成績管理ができるということです。この良さは、今後先生方が慣れていくにしたがって

共有されてくるのだと思います。」

2学期は1学期よりスムーズに作業がはかどったということでした。3年間使う成績ファイルには、その説明も綴じ込まれています。

◇滝合小学校にて

今朝、ICT担当の先生が、回覧板で、「推進室から取材に来るそうです。皆さんの声をこの回覧板のコメントに書いて下さい」と働きかけて下さいました。以下、その回覧板に書かれたコメントの一部です。

・宝箱にたくさんコメントを入れていただいているので、いろいろな場面での

児童の様子が分かってとても助かる。すぐに反映できるのもありがたい。

ぎりぎりまで訂正できるのが良い。

・誤字があっても修正が楽なので助かる。時間の短縮ができた。

これは覚えるしかないが、入力の仕方がわからないことがある。

・専科の方も入力できるのでとても助かる。

・誤字脱字などの修正が楽。出欠席欄が校務支援システムの出席管理と

タイアップされているので効率的に作業できた。

・当日の訂正も間に合いありがたい。しかし、機器のトラブル発生や停電時などが心配。

・特別支援学級用のシステムの開発が出来ると良い。

本校では、専科(少人数算数担当)の先生が、ひのっ子宝箱に1000以上もの子どものがんばりやよさを入力し、その情報が担任の先生の所見に役立ったということでした。児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」への入力は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように、推進していきたいと思います。

◇旭が丘小学校にて

来年度からの活用を視野に入れて、教務主任が中心となり、観点別評価の目標基準設定等、

評価の流れについての校内研修を計画的に行い、準備しています。

研修会の実施にあたり、メディアコーディネータは、教務主任と事前に綿密に打ち合わせを

行います。当日もお手伝いとして参加します。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組んでおり、あとの学校は、来年度からの活用に向けて準備中です。

◆明日は終業式。

2学期の通知表作成の様子について、

いくつかの学校を訪問して、声を聞かせていただきました。

◇平山中学校にて (昨年度から校務支援システムによる通知表作成に取り組んだ学校です)

・2年目になってどうですか・・・

「去年がんばって使い、いろいろと改善等をお願いし、それをかなえていただいたおかげ

で今年はだいぶ使いやすくなりました。特に、欠席の主な理由が、出欠の記録から自動反

映されるようになったのはとても便利です。日々のちょっとした入力を怠らずにいれば、

学期末は今までよりずっと楽になります。」

・気をつけていることは何ですか・・・

「今までは通知表は学期を通して一枚の紙でしたが、校務支援で印刷するようになると、

生徒それぞれの通知表ファイルに新たに追加して綴じていくことになります。

万が一にも生徒を間違えて綴じないように、細心の注意を払って作業しています。

また、誤字・脱字のチェックは画面上と紙面上の2段階でやってます。」

すでに通知票の印刷も終了し、専用の棚の中のクラス別ボックスに、

しっかり保管されていました。

◇日野第一中学校にて

・校務支援システムを活用してどうですか・・・

「印刷の早さに感動です。1クラスの印刷に1分かかりません!」

・先生方の仕事で変わったことはありますか・・・

「正直に言って、通知表作成にかかわる担任の先生の負担は増えたと思います。

でもそれは、これまで教務部が一手に担ってきた成績処理に関する仕事が、

担任の先生方に分散されたということ。つまり、エキスパートがいなくても、

成績管理ができるということです。この良さは、今後先生方が慣れていくにしたがって

共有されてくるのだと思います。」

2学期は1学期よりスムーズに作業がはかどったということでした。3年間使う成績ファイルには、その説明も綴じ込まれています。

◇滝合小学校にて

今朝、ICT担当の先生が、回覧板で、「推進室から取材に来るそうです。皆さんの声をこの回覧板のコメントに書いて下さい」と働きかけて下さいました。以下、その回覧板に書かれたコメントの一部です。

・宝箱にたくさんコメントを入れていただいているので、いろいろな場面での

児童の様子が分かってとても助かる。すぐに反映できるのもありがたい。

ぎりぎりまで訂正できるのが良い。

・誤字があっても修正が楽なので助かる。時間の短縮ができた。

これは覚えるしかないが、入力の仕方がわからないことがある。

・専科の方も入力できるのでとても助かる。

・誤字脱字などの修正が楽。出欠席欄が校務支援システムの出席管理と

タイアップされているので効率的に作業できた。

・当日の訂正も間に合いありがたい。しかし、機器のトラブル発生や停電時などが心配。

・特別支援学級用のシステムの開発が出来ると良い。

本校では、専科(少人数算数担当)の先生が、ひのっ子宝箱に1000以上もの子どものがんばりやよさを入力し、その情報が担任の先生の所見に役立ったということでした。児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」への入力は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように、推進していきたいと思います。

◇旭が丘小学校にて

来年度からの活用を視野に入れて、教務主任が中心となり、観点別評価の目標基準設定等、

評価の流れについての校内研修を計画的に行い、準備しています。

研修会の実施にあたり、メディアコーディネータは、教務主任と事前に綿密に打ち合わせを

行います。当日もお手伝いとして参加します。

一面の霜柱

明日の終業式を目前にすっかり寒くなりました。

今朝は氷点下を記録しました。

ホワイトクリスマスとはいきませんが、あちこちに霜柱が・・・

今朝は氷点下を記録しました。

ホワイトクリスマスとはいきませんが、あちこちに霜柱が・・・

学校情報セキュリティ対策委員会

本日、学校情報セキュリティ対策委員会を開催しました。

ICT審査(セキュリティ部門)の結果が報告されました。

審査項目10項目すべてに基準を満たしている学校にICTマークの付与が決定されました。

審査結果及び改善指摘事項は、年内に各学校に文書で送ることになります。

全体の結果については、来月の校長会で示すことになります。

本日の会議には、外部委託業者である専門家の青木氏も出席しました。

日野市内の学校に、3年間にわたってセキュリティ現場指導を行っていただいています。

以下、ICT審査の結果について感想をいただきました。

「3年間で、全体的にセキュリティ意識が高まってきたことを感じます。

積極的にICT活用を図っている学校ほどよく伸びています。活用していくことで、意識が高まっているようです。

使う場面が増えるにつれ、危ない面にも気づくのだと思います。

また、従来から意識の高いと見られた学校については、その意識が下がっているといったケースは見られませんでした。

意識さえもてば、右肩上がりに高まっていきます。心がけで変わってきています。」

ICT審査(セキュリティ部門)の結果が報告されました。

審査項目10項目すべてに基準を満たしている学校にICTマークの付与が決定されました。

審査結果及び改善指摘事項は、年内に各学校に文書で送ることになります。

全体の結果については、来月の校長会で示すことになります。

本日の会議には、外部委託業者である専門家の青木氏も出席しました。

日野市内の学校に、3年間にわたってセキュリティ現場指導を行っていただいています。

以下、ICT審査の結果について感想をいただきました。

「3年間で、全体的にセキュリティ意識が高まってきたことを感じます。

積極的にICT活用を図っている学校ほどよく伸びています。活用していくことで、意識が高まっているようです。

使う場面が増えるにつれ、危ない面にも気づくのだと思います。

また、従来から意識の高いと見られた学校については、その意識が下がっているといったケースは見られませんでした。

意識さえもてば、右肩上がりに高まっていきます。心がけで変わってきています。」

|  |

| ICT審査(セキュリティ部門)で、 ICTマークの付与が決定された学校は5校。 | これがマークです。 |

| |

| 授業での活用と校務での活用(検討中)の 3つが揃えば、日野市の地図が完成。 |

暖冬?

中央公園で不思議なものを見つけました・・・!

・・・なんと、ツバキの木にそのまま残っていたセミの抜け殻です。

・・・なんと、ツバキの木にそのまま残っていたセミの抜け殻です。

デジタル教材活用実践のまとめ

JSTの「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」も一年のまとめの時期になってきました。1月23日、本市の理科の研究校である日野第四小学校の研究発表会で、ひのっ子教育21開発委員会の報告も行うことになりました。

中学校は、2月18日の中教研の研究発表会で報告します。

佐島校長(左)と太田校長(右)による発表会当日の打ち合わせです。

開発委員が作成した指導案(デジタル教材の活用実践例)をまとめるにあたって、東原教授の指導のもと、日野市のオリジナルの項目を考案しました。

以下、指導案に示すオリジナルマーク4つです。

■実験・観察

◆デジタル教材の活用場面

★デジタル教材を提示する時の発問(問いかけ)、

指示(提示後にどういう活動をさせたいか)、説明(ポイント)

☆予想される(期待される)児童・生徒の反応

(うまくいかなかった場合の理由として考えられることは2つ)

・提示時の発問がうまくいかなかった。

・選んだデジタル教材そのものが学習展開に適していなかった。

中学校は、2月18日の中教研の研究発表会で報告します。

佐島校長(左)と太田校長(右)による発表会当日の打ち合わせです。

開発委員が作成した指導案(デジタル教材の活用実践例)をまとめるにあたって、東原教授の指導のもと、日野市のオリジナルの項目を考案しました。

以下、指導案に示すオリジナルマーク4つです。

■実験・観察

◆デジタル教材の活用場面

★デジタル教材を提示する時の発問(問いかけ)、

指示(提示後にどういう活動をさせたいか)、説明(ポイント)

☆予想される(期待される)児童・生徒の反応

(うまくいかなかった場合の理由として考えられることは2つ)

・提示時の発問がうまくいかなかった。

・選んだデジタル教材そのものが学習展開に適していなかった。

保護者会で情報安全教育

携帯電話の利用についてや、ネット上のトラブルについてなど、推進室からは情報安全教育にかかわるさまざまな資料を提供し、研修会等を通して学校に啓発しているところですが、この問題は、家庭との連携なしには解決が図れません。

そこで、各校の学期末の保護者会で、情報安全教育に触れていただきました。

下の画像は、本日、午後、日野第二中学校で行われた学年合同保護者会の様子です。

教務主任が保護者向けにわかりやすくプレゼンテーションしています。

そこで、各校の学期末の保護者会で、情報安全教育に触れていただきました。

下の画像は、本日、午後、日野第二中学校で行われた学年合同保護者会の様子です。

教務主任が保護者向けにわかりやすくプレゼンテーションしています。

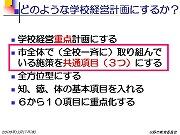

学校評価指導者研修で日野市の取組を紹介

日本評価学会と東京都教育委員会により、今年も3日間の「学校評価指導者研修」が開催されています。対象は主として統括指導主事です。昨年度初めて東京で開かれ、今年で2回目になります。

この研修に、日野市の取組を紹介するコマが設けられ、本日講義をしてきました。

昨年度に引き続いて本研修の講師であるICUの長尾眞文先生と、都教委担当の山本統括が、日野市の取組を以下のような理由で高く評価してくださいました。

・本年度は、学校評価の実施が法で規定された初年度にあたりますが、日野市は、

管理職と主幹教諭にその趣旨を理解していただくことに重点をおき、確実に進めていること。

・市の主要施策である3つの柱を評価項目に取り入れ、全校同じ方策で取り組んでいること。

(これは、最終的には教育委員会の事業評価にもつながっていくことになります)

以下、講義で用いたプレゼン資料の一部です。(クリックすると拡大されます)

|  |  |

|  |  |

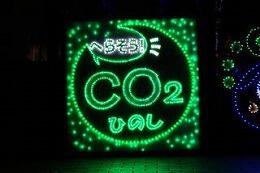

日野の冬フェスタ2008始まる

本日、市役所前の広場(市民プラザ)で、イルミネーションの点灯式がありました。

今年は、東京都と日野市によるオリンピックムーブメント共同推進事業として、環境に配慮したイルミネーションイベントになっています。太陽光発電とバイオ燃料発電を組み合わせた電気で点灯するものや、自転車を設置しその動力で発電し点灯させるものなど、環境にやさしいイルミネーションが、日野の夜空に輝いています。

25日まで行われます。

今年は、東京都と日野市によるオリンピックムーブメント共同推進事業として、環境に配慮したイルミネーションイベントになっています。太陽光発電とバイオ燃料発電を組み合わせた電気で点灯するものや、自転車を設置しその動力で発電し点灯させるものなど、環境にやさしいイルミネーションが、日野の夜空に輝いています。

25日まで行われます。

今年一番の冷え込み

今朝は今年一番の冷え込みで、全国各地で路面凍結のニュースが相次ぎました。

市役所からは、雪化粧の富士山がひときわ美しくくっきりと見えました。

市役所からは、雪化粧の富士山がひときわ美しくくっきりと見えました。

冬の陽だまり

木々の葉もすっかり落ち、冬の青空が広がっています。

昼間の太陽はやさしく、陽だまりは心地よい暖かさを感じます。

明日は満月・・・

昼間の太陽はやさしく、陽だまりは心地よい暖かさを感じます。

明日は満月・・・

授業でテレビ会議が大活躍

◆小教研社会科部会の研究授業が平山小学校で行われました。

5年生の授業です。「わたしたちの生活と情報」新学習指導要領の内容を先行して扱った研究授業です。教材として、日野市のICT環境を生かした「教育の情報化」が取り上げられました。メディアコーディネータ(MC)も、教室と推進室に分かれて

2箇所からT・Tで参加しました。

◆研究授業は、平山小と推進室をテレビ会議でつなぎました。

推進室では、MCの一人がコンピュータの上部に備え付けられたWebカメラに向かってすわり、コンピュータの画面で教室の実況中継を見ています。教室のスクリーンには、推進室の様子が映し出され、同時に、スクリーンの下におかれたWebカメラのついたコンピュータで、

教室の様子を推進室に送っています。子ども達は、授業開始時に、このスクリーンの映像がリアルタイムで映し出されていることに半信半疑だったようです。自分たちの発表に対して拍手をしている様子を見て、「つながっていること」に感動し始めたということでした。

授業の最後には、スクリーン上のMCに直接質問して答えてもらうという場面を

設定しました。

・・・

授業終了後、子ども達が一斉に手を振り始めました。MCもそれに応えます。

そのうちになんと、「じゃんけん、ポン!」と、MC対決じゃんけん大会になって大はしゃぎ。 「つながっている」ことを実感した子ども達でした・・・

◆本単元について

現行の学習指導要領に比べ、新しい学習指導要領では、より社会の情報化の進展に関心をもつような内容になっています。

◇現行の学習指導要領

「我が国の通信などの産業について,次のことを見学したり資料を活用したりして調べ,

これらの産業は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、放送,新聞,電信電話などの中から一つを取り上げて学習しています。

◇新学習指導要領

「我が国の情報産業や情報化した社会の様子について,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている教育,福祉,医療,防災などの中から選択して取り上げることになりました。

5年生の授業です。「わたしたちの生活と情報」新学習指導要領の内容を先行して扱った研究授業です。教材として、日野市のICT環境を生かした「教育の情報化」が取り上げられました。メディアコーディネータ(MC)も、教室と推進室に分かれて

2箇所からT・Tで参加しました。

◆研究授業は、平山小と推進室をテレビ会議でつなぎました。

推進室では、MCの一人がコンピュータの上部に備え付けられたWebカメラに向かってすわり、コンピュータの画面で教室の実況中継を見ています。教室のスクリーンには、推進室の様子が映し出され、同時に、スクリーンの下におかれたWebカメラのついたコンピュータで、

教室の様子を推進室に送っています。子ども達は、授業開始時に、このスクリーンの映像がリアルタイムで映し出されていることに半信半疑だったようです。自分たちの発表に対して拍手をしている様子を見て、「つながっていること」に感動し始めたということでした。

授業の最後には、スクリーン上のMCに直接質問して答えてもらうという場面を

設定しました。

・・・

授業終了後、子ども達が一斉に手を振り始めました。MCもそれに応えます。

そのうちになんと、「じゃんけん、ポン!」と、MC対決じゃんけん大会になって大はしゃぎ。 「つながっている」ことを実感した子ども達でした・・・

|  |  |

| 最初に、グループごとに、 学校の情報化について 調べたことを 発表し合いました。 | 学校がどのように変わったか、T・Tで参加したMCが、 子ども達の発表内容を補うプレゼンテーションを行いました。 その様子を、推進室にいるMCがテレビ会議で見ています。 | |

|  |  |

| 子ども達から、推進室にいるMCへの質問です。「大変なことは何ですか?」 「MCになるにはどうしたらいいのですか?」「たった4人で全校を見ているのですか?」 ・・・MCの仕事内容に関する質問が相次ぎました・・・ | ||

|  | |

| 協議会終了後。先生方の関心はテレビ会議です。 「授業でぜひ活用したい」という声にMCが応えています。 どの学校にもWebカメラが2台あるのですぐに実現できます。 | ||

◆本単元について

現行の学習指導要領に比べ、新しい学習指導要領では、より社会の情報化の進展に関心をもつような内容になっています。

◇現行の学習指導要領

「我が国の通信などの産業について,次のことを見学したり資料を活用したりして調べ,

これらの産業は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、放送,新聞,電信電話などの中から一つを取り上げて学習しています。

◇新学習指導要領

「我が国の情報産業や情報化した社会の様子について,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」という内容が示されており、情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている教育,福祉,医療,防災などの中から選択して取り上げることになりました。

平成20年度東京都教育委員会職員表彰に平山中学校が受賞

大変うれしいお知らせです。

東京都教育委員会の「平成20年度東京都教育委員会職員表彰」が公表されました。

団体(学校)の受賞は16校で、その中で、本市の平山中学校が、「ICTを活用した教育の推進」で受賞しました。

本校は、昨年度の「日野市ICT活用教育推進モデル校」です。全教科の全教員がICTを活用した授業の研究に取り組みました。

今年度は、「平山中ICT活用年間指導計画」を作成し、引き続き実践を進め、各教科の学習を深めるための活用方法や、生徒に情報活用能力を付けていくための活用方法を検討しています。

東京都教育委員会の「平成20年度東京都教育委員会職員表彰」が公表されました。

団体(学校)の受賞は16校で、その中で、本市の平山中学校が、「ICTを活用した教育の推進」で受賞しました。

本校は、昨年度の「日野市ICT活用教育推進モデル校」です。全教科の全教員がICTを活用した授業の研究に取り組みました。

今年度は、「平山中ICT活用年間指導計画」を作成し、引き続き実践を進め、各教科の学習を深めるための活用方法や、生徒に情報活用能力を付けていくための活用方法を検討しています。

テレビ会議

JST(科学技術振興機構)の方が推進室にお見えになりました。

本市では、今年度、「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」に取り組んでいます。

活用しているデジタル教材は、JSTの科学技術理解増進事業の一つとして、大学・研究機関などの最先端の研究成果から理科教育用に開発されたものです。

今日は、理科教育に関することではなく、社会技術研究開発センターの方が、「教育・学習・人材育成」に関する新しい領域の研究開発を行うことについての意見収集を目的として来室されました。平成13年度から、「安全安心」、「循環型社会」、「脳科学と社会」などといった新しい領域での研究開発が行われているそうですが、教育に関しては来年度から初めて創設する予定だということです。国をあげての大規模な研究のようです。

情報化をはじめとする科学技術の高度な発展や、国際化、社会経済情勢の変化など、子どもを取り巻く社会環境が劇的に変わりつつある状況の下で、これらのことに対応できる人材を育成していくための仕組みや方法論について話題になりました。

テレビ会議で信州大学につなぎ、推進室、大学、JSTの3者による意見交換となりました。

本市では、今年度、「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」に取り組んでいます。

活用しているデジタル教材は、JSTの科学技術理解増進事業の一つとして、大学・研究機関などの最先端の研究成果から理科教育用に開発されたものです。

今日は、理科教育に関することではなく、社会技術研究開発センターの方が、「教育・学習・人材育成」に関する新しい領域の研究開発を行うことについての意見収集を目的として来室されました。平成13年度から、「安全安心」、「循環型社会」、「脳科学と社会」などといった新しい領域での研究開発が行われているそうですが、教育に関しては来年度から初めて創設する予定だということです。国をあげての大規模な研究のようです。

情報化をはじめとする科学技術の高度な発展や、国際化、社会経済情勢の変化など、子どもを取り巻く社会環境が劇的に変わりつつある状況の下で、これらのことに対応できる人材を育成していくための仕組みや方法論について話題になりました。

テレビ会議で信州大学につなぎ、推進室、大学、JSTの3者による意見交換となりました。