2008年7月の記事一覧

夏季教員研修全体会 第?部

夏季教員研修全体会第?部の様子です。

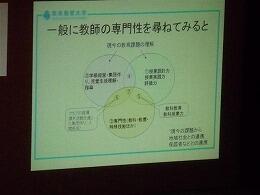

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。