文字

背景

行間

学校の様子

【6年生を送る会】各学年からの心のこもった出し物

2月25日(金)、6年生を送る会を行いました。

それぞれの学年が心のこもったメッセージや出し物、プレゼントを6年生に贈りました。

5年生からは6年生をすごいと思ったエピソードや感謝の言葉を伝えました。

1年生からは、お世話になった6年生一人一人に、似顔絵とメッセージのかかれたメダルのプレゼントを手渡しました。

2年生からは、自分の手形をもとに作った作品にお礼の言葉を添えて、6年生にプレゼントをしました。

3年生からは、「世界が一つになるまで」の曲に手話を付けて、歌のプレゼントをしました。

4年生からは、「本当にやっているのは誰でしょう」クイズが出題されました。

6年生の代表者や教員も出題者に加わり、ドラえもんを描いたり、片足立ちしたりしている人を当てるクイズをみんなで楽しみました。

くす玉も見事に割れ、卒業を祝うメッセージを6年生に伝えることができました。

6年生からは、お返しに合奏「ドラゴンクエストのテーマ」が披露されました。

「さすが6年生!」という素晴らしい演奏でした。各学級は、教室でオンラインを通して6年生の演奏を鑑賞しました。

4年生の「花のアーチ」をくぐって6年生が退場しました。

離れていても、卒業を祝う思いや感謝の気持ちが感じられる、心のこもったすてきな会になりました。

【マイプラン・スクール】子供たち一人一人に合った多様な学び

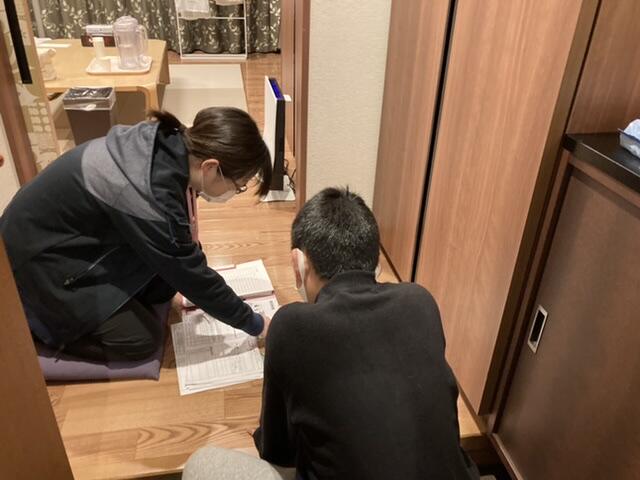

昨日(2月17日)は、令和3年度2回めのマイプラン・スクールを実施しました。

一人一人が選んだ課題や学び方で学習活動を進めました。

朝の会はフリートークです。ペアやグループで、話題を決めて自由に話しました。

午前中は、各学年で様々な学びに取り組みました。

1年生は、自分が選んだ「どうぶつの赤ちゃん」を調べたり、発表したりしました。

発表は、前半・後半に分けて交替することで、話し手としても、聞き手としても学ぶことができました。

2年生は、算数「長ささがし」で、ものさしやクロームブックを使った体験的な活動を通して理解を深めました。

「ワクワク思い出うんどう会」では、自分たちで企画・運営する運動・ゲームで、体を動かす楽しさ・心地よさを味わいました。

3年生は、「詩のくふうを楽しもう」で、自分の好きな詩を選んで視写していました。

「わたしたちの学校じまん」では、クロームブックを活用して、校内の至る所へ取材に出かけました。

4年生「障がいのある人の生活を理解しよう」では、オンライン会議システムを活用して、中央図書館とつながりました。目の不自由な方にインタビューをしたり、点字について熱心にメモをとったりしました。

「調べて話そう、生活調査隊」では、生活に関する疑問を調査することについて、グループで話し合いました。

5年生は、「日野の自然~野鳥を通して~」で、「学校に多くのツバメを呼ぼう」と、巣箱の作製を進めたり、校庭の木に取り付けたりしました。近所にお住まいの方が、子供たちに声を掛けてくださり、思いがけない交流ができました。

社会科では、自然災害(1・3組)、森林(2・4組)について、自分が「知りたい」「伝えたい」ことを大切にして調べ学習を進めました。

理科では、人の誕生(1・2組)、電磁石の性質(3・4組)について、問いをもって学びました。

6年生は、音楽、図工、体育、理科から、自分で選んだ学びに取り組みました。

音楽:クロームブックで音楽ソフトを使った音楽作り

図工:スチレンボード工作、トリックアートから選んで、色と形の探究

体育:やりたい種目を話し合い、様々な運動

理科:教育用マイコンボード(マイクロビット)を使ったプログラミング学習

社会:歴史の学習

日野第四小の子供たちが、「自分で決める・選ぶ・進める」学習活動を通して、さらに「できる・分かる・認められる楽しさ」を味わいながら、いきいきと成長していってほしいです。

令和4年度は、このマイプラン・スクールの取組を月1回実施する予定です。

保護者の皆様、地域住民の皆様にも公開する機会を作っていきます。

【放送委員会集会】

令和4年1月14日(金)、新年最初の集会は放送委員会が担当しました。

クロームブックで事前に作ったスライドを各学級で操作し、放送室から放送委員が放送委員会の仕事やクイズ、早口言葉などを読み上げていきました。

画面に映された早口言葉に各学級の子供たちもチャレンジ!手本になるはずの放送委員にとっても難しかったようですね。みんな、放送委員会による集会を楽しみながら参加していました。

コロナ禍での新しい形の集会ですが、教員や子供たちがタブレットPCに慣れていくことにつれ、徐々によりよいアイデアが生まれてくるのを感じます。

【3学期スタート】

3学期初日の学校の様子を紹介します。

寒い中での初日となりましたが、みんな元気に登校してきていました。

今の学年での最後の3か月、有意義に過ごすために、どんな自分になりたいか改めて考えて、めあてをたてていました。

6年生は書初めを行い、集中して字に思いを込めていました。

【どんど焼き】

万願寺グランドで、どんど焼きが行われました。

地域の行事に多くの方が参加し、伝統が受け継がれていく大切な1日となりました。

【新年のご挨拶】

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

日野第四小学校の児童の皆さん、どんな新年を迎えていますか。

今年の十二支は、寅「とら」です。

寅は十二支の3番目と言われています。植物の状態に例えると、1年めの子年は、新しい命が種の中で芽生えはじめることを表すと言われています。2年めの丑年には種の中で育つがまだ伸び始めていない状態です。3年めの寅年は、やっと根や茎が成長し、草木が伸び始める状態だとされています。

物事が新しく動き始めるというイメージがありますね。

日野第四小学校の児童の皆さんは、新年を迎え、どんな目標を立てますか。

これまで頑張って続けてきたことについて気持ちを新たに取り組むのか、または、新しいことにチャレンジするのか、どんな皆さんのことも、日野第四小学校の先生たちは応援していきます。

どんな自分になりたいか考えて、自分の未来に夢を膨らませてくださいね。

保護者の皆様、地域の皆様、今年も日野第四小学校では、子供一人一人の「やりたい」「知りたい」「知らせたい」という思いや願いの実現を目指します。本年も、皆様のお力添えをいただけますようお願い申し上げます。

【全校朝会】副校長の話「日野四小の伝統をつくり、つなげていくこと」

(はじめに、日野市ロードレース大会で優勝した児童の表彰をしました。)

日野第四小学校の皆さん、おはようございます。

今日もとても寒いですね。

寒くても、手洗いや換気は大事なので、寒さは着るもので工夫していきましょう。

先週、6年生が日光移動教室に行ってきました。今の6年生は5年生のときにコロナ禍で宿泊学習に行けなかったので、こういうことができるようになって良かったと思いました。

副校長先生は、そこで6年生の素晴らしいところをたくさん見つけることができました。1つは、自分も楽しみながら、周りの人も楽しませようとしていたところです。みんなで声をかけ合って協力して、みんなが楽しめるようにしていました。

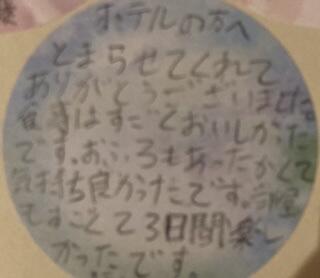

2つは、感謝の心を忘れずにいられたことです。みんなで泊まったホテルの方やバスのガイドさん、運転手さんに感謝のメッセージカードをあげていました。メッセージカードを渡したときの、その方々はとても喜んでくださり、副校長先生に、

「四小は、とても素敵な学校ですね。来年もお待ちしています。」

と言ってくださいました。このように、四小の代表として5年生、6年生がとても良いことをして次のみなさんにつないでいっています。

このようなことが、四小の伝統として、ずっと続いていけばいいなと思います。

6年生は、あと3か月で四小を卒業していきます。

みんなで、感謝の気持ちを行動に表していきたいです。

これでお話を終わります。

【6年生日光移動教室】閉校式

12月16日、16:30過ぎ、楽しかった日光移動教室の閉校式が始まりました。

閉校式にも多くの保護者の皆さまが迎えに来てくださいました。ありがとうございました。

冬の日光移動教室という、今までにない貴重な経験をした6年生。この経験を明日からの生活に生かしていってほしいと思います。

【6年生日光移動教室】羽生PA

学校へ戻るバスの車中では、DVDを鑑賞をしています。疲れてぐっすり休んでいる子供たちもいます。

今羽生パーキングエリアを出発して、四小へ向かいます。

【6年生日光移動教室】帰路へ

日光江戸村を満喫して、定刻通り日光江戸村を出て、四小へと出発しました。

1年生からもらったおまもりも、大事に一緒に過ごしました!

【6年生日光移動教室】日光江戸村

行動班ごとに、行きたいところをまわっています!お小遣いで何を買おうか考えながら、まわっています!

みんなで江戸時代にタイムスリップです!

【6年生日光移動教室】感謝の会

朝食後、部屋の片付けを終え、感謝の会を行いました。

各部屋で放送で会を行ったあと、ロビーで直接感謝の気持ちを伝えることができました。

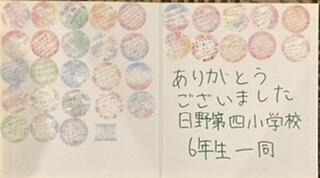

さまざまな配慮をしてくださったホテルの皆さんとバスの運転手さん、ガイドさんに、サプライズで寄書きをお渡ししました!子供たちが、昨晩それぞれの部屋で仕上げたものです。

とても喜んでいただき、サプライズは大成功!

また、部屋の片付けも自分たちで協力し合い、来たときよりもきれいにすることができていました!

参加者全員検温をしてバスに乗りました。日光江戸村へ出発です!

【6年生日光移動教室】最終日朝食

ホテルで最後の朝食となりました。

感謝の気持ちを忘れずに、いただきます!

【6年生日光移動教室】日光レク

2日めも昨日と同様の日光レクをおこないました!

今晩も、出し物をする人、見る人、どちらも楽しくなるよう自分たちで盛り上げ、思い出に残るレクとなりました!

今日の更新はこれで終わりです。

また明日更新していきます。

明日も、子供たちにとって楽しい1日になりますように。

【6年生日光移動教室】夕食

あっという間に、移動教室最後の夕食となりました。

夕食は、すきやきです。お腹を空かせた中で食べる最高の夕食となりました!

【6年生日光移動教室】散策

ふくべ細工体験をして、ホテルに戻ってきた子供たちは、お土産を買ったり、部屋で休憩をしたりして少しのんびり過ごしました。

そのあと、希望者で源泉へ散策に行きました。

【6年生日光移動教室】昼食とふくべ細工

昼食をいただいたあとは、ふくべ細工体験です。

職人さんから細かくレクチャーいただき、世界にひとつだけの作品を作ります!仕上がった作品は、後日学校に届きます。楽しみです!

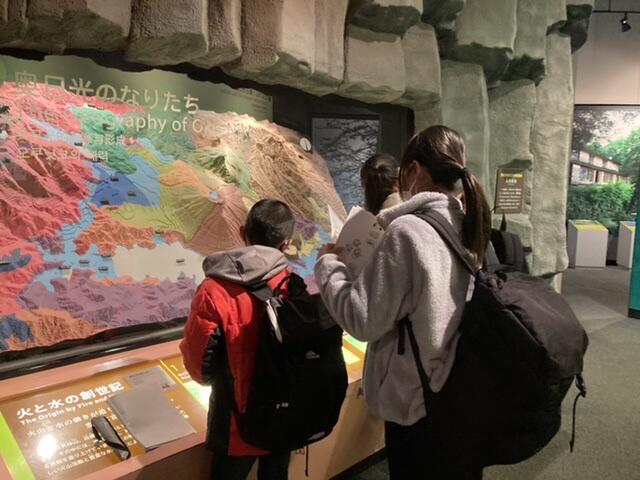

【6年生日光移動教室】華厳の滝と日光自然博物館

華厳の滝は、寒かったもののマイナスイオンがたくさん放出されている感じで、自然を満喫することができました。

滝の勢いはとても迫力があり、子供たちも目を見張るほどでした。

写真の中にカモシカが写っています。

ぜひ探してみてください!

【6年生日光移動教室】朝食

朝食の時間です。

ご飯、味噌汁をおかわりしている子供たちも多く、食が進んでいました。楽しい中でも、黙食を心がけていました。

今日は、華厳の滝やふくべ細工などを見学、体験してきます。

【6年生日光移動教室】起床

朝6時起床でしたが、その前から目を開けてる子供たちがいるほど、みんな元気に目覚めました。

外は寒いので、各部屋で朝の会です。

部屋の片付けも協力して進めていました。

検温を行い、看護師さんのチェックももらい、1日のスタートです。