推進室情報 2008年

秋の夜長の幽玄の美

日が沈むと、中央公園の特設会場には赤々と薪が燃え始めました。

暗闇の中に透き通った虫の音が響きます。篝火に浮かぶ幽玄な世界です。

天空には三日月・・・(3日後が上弦の月)

藝術文化の薫るまち日野のイベントで、本日は午後6時から中央公園で、『第5回ひの薪能』が開催されました。今年は、源氏物語千年にあたり、実践女子大学「源氏物語千年紀」企画と共催して開催されました。

金春流能「葵上(あおいのうえ)」・・・シテ方金春流八十世宗家 金春安明

大蔵流狂言「酢薑(すはじかみ)」・・・大蔵 千太郎

暗闇の中に透き通った虫の音が響きます。篝火に浮かぶ幽玄な世界です。

天空には三日月・・・(3日後が上弦の月)

藝術文化の薫るまち日野のイベントで、本日は午後6時から中央公園で、『第5回ひの薪能』が開催されました。今年は、源氏物語千年にあたり、実践女子大学「源氏物語千年紀」企画と共催して開催されました。

金春流能「葵上(あおいのうえ)」・・・シテ方金春流八十世宗家 金春安明

大蔵流狂言「酢薑(すはじかみ)」・・・大蔵 千太郎

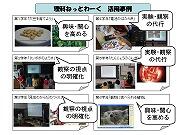

日野第七小学校研究発表会

本日、本市の研究課題校である日野第七小学校の研究発表会を開催し、理科ねっとわーくを活用した生活科と理科の授業を公開しました。この研究発表会は、科学技術振興機構(JST)の科学技術理解増進事業である「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」の成果報告も兼ねています。市外からも多くの先生方が集まって下さいました。保護者や地域の方も集まって下さいました。庁内からは、教育委員会職員の他、ネットワークやICT環境の整備でお世話になっている情報システム課の職員も集まって下さいました。

★理科ねっとわーくのデジタル教材を生活科で活用する事例はそう多くありません。

公開授業では、この効果も示されました。

以下、公開授業で児童が書いた学習カードの抜粋です。

◆1年生

・みじかなどんぐりが芽を出すとはおもいませんでした。

こんどドングリをひろったらうめたいです。

・どんぐりがきになったからびっくりした。わたしもうえてみたいです。

・どんぐりがきになってまたつぎのいのちがうまれることをしってうれしかったです。

◆2年生

・ほねが全体にうつることがわかった。ダンゴムシの中を見ることができておもしろかった。

ころさないでなかを見れることがすごかった。もっともっととそだてたい。

・ダンゴムシはエビやカニのなかまだからワラジムシもそうなのかな?しめったはっぱを

たべることがわかった。だから、もっともっとダンゴムシのことをしりたい。どうして

こどものときはちゃいろなんだろう。これからもダンゴムシをそだてていきたいです。

・ダンゴムシをX線やCTで見てやっぱりすごかった。ダンゴムシのなかみを見て、ほかの虫

や生きものも見たけれどもっと見てみたかった。ダンゴムシってこんなふしぎも

あるんだなーと思った。

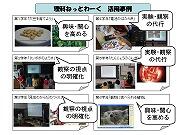

★研究発表では、4月から半年間にわたる研究の取組が紹介されました。

自作スクリーンの紹介もありました。(クリックすると拡大)

★研究の成果と今後の課題として、次のような報告がありました。(クリックすると拡大)

★当日の室長プレゼンの資料です。公開授業の様子もわかります。

下の画像をクリックしてダウンロードしてください。

|  |

| 馬場武教育委員長職務代理者のご挨拶 | 帝京大学星野昌治先生ご講演 「これからの理科教育について」 |

| |

| 島崎校長先生と日野第七小学校の先生方 |

公開授業では、この効果も示されました。

以下、公開授業で児童が書いた学習カードの抜粋です。

◆1年生

・みじかなどんぐりが芽を出すとはおもいませんでした。

こんどドングリをひろったらうめたいです。

・どんぐりがきになったからびっくりした。わたしもうえてみたいです。

・どんぐりがきになってまたつぎのいのちがうまれることをしってうれしかったです。

◆2年生

・ほねが全体にうつることがわかった。ダンゴムシの中を見ることができておもしろかった。

ころさないでなかを見れることがすごかった。もっともっととそだてたい。

・ダンゴムシはエビやカニのなかまだからワラジムシもそうなのかな?しめったはっぱを

たべることがわかった。だから、もっともっとダンゴムシのことをしりたい。どうして

こどものときはちゃいろなんだろう。これからもダンゴムシをそだてていきたいです。

・ダンゴムシをX線やCTで見てやっぱりすごかった。ダンゴムシのなかみを見て、ほかの虫

や生きものも見たけれどもっと見てみたかった。ダンゴムシってこんなふしぎも

あるんだなーと思った。

★研究発表では、4月から半年間にわたる研究の取組が紹介されました。

自作スクリーンの紹介もありました。(クリックすると拡大)

★研究の成果と今後の課題として、次のような報告がありました。(クリックすると拡大)

★当日の室長プレゼンの資料です。公開授業の様子もわかります。

下の画像をクリックしてダウンロードしてください。

気付きの質を高める

仲田小学校の校内研修会にお邪魔しました。

本校は日野市の研究奨励校です。

「体験を通して考える、なかだっ子の育成」というテーマで、生活科、総合的な学習の時間の研究に取り組んでいます。

本日は第1学年の生活科の研究授業がありました。

単元名「はなが うたうよ るん らららん

~ とれたね たね たね はなの たね ~ 」

新学習指導要領の生活科の改訂の趣旨をよく理解して構成された授業展開でした。

★本日の授業では、過去の体験活動(栽培)の振り返りや、小さな種を拡大提示するためにICTが活用されました。(ICT活用指導力Bー1、4)

今後、生活科、総合的な学習の時間で、教師の教える道具としての使い方はもちろん、子ども達自身が学習を深めるための活用が期待できます。伝え合い、交流することで、互いに考えを深めていく活動に発展できれば、と考えます。

本校は日野市の研究奨励校です。

「体験を通して考える、なかだっ子の育成」というテーマで、生活科、総合的な学習の時間の研究に取り組んでいます。

本日は第1学年の生活科の研究授業がありました。

単元名「はなが うたうよ るん らららん

~ とれたね たね たね はなの たね ~ 」

新学習指導要領の生活科の改訂の趣旨をよく理解して構成された授業展開でした。

|  |

| 「全部でどのくらいのアサガオの種が できたのか数えてみましょう。」 ・・・種の入った箱を書画カメラで 拡大掲示しています。 | 「春に一人一粒のアサガオの種を植え、 大切に育ててきましたね。育ててきた アサガオの成長を振り返りましょう。」 ・・・プリントアウトしたアサガオの 画像を提示しています。 |

|  |

| 「アサガオの種を他の種と比べて みましょう。」 ・・・種を書画カメラで 拡大掲示しています。 | 協議会では、気付きの質を高めていく (自然の不思議さ、生命のすばらしさ等を 感じ取らせる)手立てについて、 活発な意見が出されました。 |

★本日の授業では、過去の体験活動(栽培)の振り返りや、小さな種を拡大提示するためにICTが活用されました。(ICT活用指導力Bー1、4)

今後、生活科、総合的な学習の時間で、教師の教える道具としての使い方はもちろん、子ども達自身が学習を深めるための活用が期待できます。伝え合い、交流することで、互いに考えを深めていく活動に発展できれば、と考えます。

社会情報システム貢献賞受賞

★本日10月1日発行の「広報ひの」に、次のような報告が掲載されました。

日野市が一丸となって取り組んできたことが評価され、大変うれしく思います。

多くの関係者の支えに感謝いたします。

【日野市の電子自治体推進が表彰されました】

9月に市は日本社会情報学会「社会情報システム貢献賞」を受賞しました。

これは、小・中学校のICT活用、セキュリティー対策などの市の先進的な取り組みが、

全国自治体の上位に位置し、社会情報システムの発展に大きく貢献したとして表彰されたものです。

今後さらに質の高い行政運営を目指し情報化を推進していきます。(情報システム課)

★情報システム課長に、賞状と盾を見せていただきました。

賞状には次のように書かれていました。

【表彰状】

平成20年度・日本社会情報学会

社会情報システム貢献賞 (団体)

貴団体は、副市長がCIOとなり、市民参加を

基本的な考え方として、情報セキュリティ・

マネジメントにも配慮しつつ、市民と一体と

なった行政サービスの提供のためにICTを利

活用してきた。他団体に先駆けて、全税目の

コンビニ収納に対応するとともに、クレジッ

トカードによる収納も試験的に取り入れてい

る。また、学校の授業改善等のためのICT

教育の推進では定評があり、全国でもトップ

クラスとして他団体からも注目を浴びている。

以上、貴団体の情報化計画による電子行政を

推進した取り組みと社会情報システムへの貢

献に対して深い敬意を表し、ここに日本社会

情報学会・社会情報システム貢献賞(団体)

を贈り表彰します。

日野市が一丸となって取り組んできたことが評価され、大変うれしく思います。

多くの関係者の支えに感謝いたします。

【日野市の電子自治体推進が表彰されました】

9月に市は日本社会情報学会「社会情報システム貢献賞」を受賞しました。

これは、小・中学校のICT活用、セキュリティー対策などの市の先進的な取り組みが、

全国自治体の上位に位置し、社会情報システムの発展に大きく貢献したとして表彰されたものです。

今後さらに質の高い行政運営を目指し情報化を推進していきます。(情報システム課)

★情報システム課長に、賞状と盾を見せていただきました。

賞状には次のように書かれていました。

【表彰状】

平成20年度・日本社会情報学会

社会情報システム貢献賞 (団体)

貴団体は、副市長がCIOとなり、市民参加を

基本的な考え方として、情報セキュリティ・

マネジメントにも配慮しつつ、市民と一体と

なった行政サービスの提供のためにICTを利

活用してきた。他団体に先駆けて、全税目の

コンビニ収納に対応するとともに、クレジッ

トカードによる収納も試験的に取り入れてい

る。また、学校の授業改善等のためのICT

教育の推進では定評があり、全国でもトップ

クラスとして他団体からも注目を浴びている。

以上、貴団体の情報化計画による電子行政を

推進した取り組みと社会情報システムへの貢

献に対して深い敬意を表し、ここに日本社会

情報学会・社会情報システム貢献賞(団体)

を贈り表彰します。

移行措置

8月の末に、代々木のオリンピックセンターで開かれた新教育課程説明会に続いて、

本日夜、都庁で、学習指導要領の移行措置期間における教育課程編成等にかかわる

説明会がありました。

今年の3月に告示された新しい学習指導要領に基づく教育は、小学校は平成23年度から、

中学校は平成24年度から完全実施されますが、来年度から「移行措置」で、新しい内容が

先行して実施されることになります。

特に、算数・数学や理科は新しい内容が入ってきて、授業時数も増やす必要が出てきます。

これらに関係する資料は全て文部科学省のWebサイトに掲載されています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

8月末に2日間にわたって実施された新教育課程説明会

本日夜、都庁で、学習指導要領の移行措置期間における教育課程編成等にかかわる

説明会がありました。

今年の3月に告示された新しい学習指導要領に基づく教育は、小学校は平成23年度から、

中学校は平成24年度から完全実施されますが、来年度から「移行措置」で、新しい内容が

先行して実施されることになります。

特に、算数・数学や理科は新しい内容が入ってきて、授業時数も増やす必要が出てきます。

これらに関係する資料は全て文部科学省のWebサイトに掲載されています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

8月末に2日間にわたって実施された新教育課程説明会

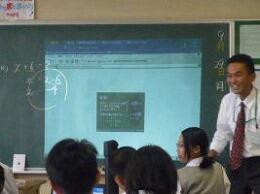

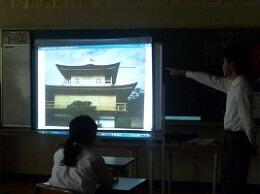

効果のあるICT活用

平山中学校でICTを活用した授業の校内研究があり、

メディアコーディネータがお邪魔しました。

メディアコーディネータがお邪魔しました。

| 第1学年英語 Let,S Read 1 What Do You Treasure? ◆ICT活用のポイント ・授業のポイントを確認する⇒e-黒板活用 ・ネィティブな発音での音読⇒デジタル教科書 (音声、フラッシュカード) ・授業の効率化⇒デジタル教科書(本文提示) ICT活用指導力Bー3,4 |

| 第1学年国語 「蓬莱の玉の枝」竹取物語から ◆ICT活用のポイント ・本文中の歴史的仮名遣いや文語文の説明⇒ デジタル教科書(本文提示) ・資料提示⇒自作教材による プレゼンテーション ICT活用指導力Bー3 |

| 第1学年社会 「東京都中心部・臨海部の名所を調べよう」 ◆ICT活用のポイント ・地理学習に興味をもたせる⇒デジタル地図 ・都内の名所の名前と位置を知らせる⇒ 画面上でチェック、丸付け ICT活用指導力Bー1、Cー1 |

| 協議会では、本時のねらいは達成できたか、 ICTの 活用は効果があったか等について 話し合われました。 ・・・授業中の機器のトラブルはつきもの。 トラブルに遭遇したときに焦らずどのように対処するか、授業に空白をつくらないようにする臨機応変な対応、そして、トラブルを視野に入れた 事前の授業構想・準備が必要だということが話題になりました。・・・ |

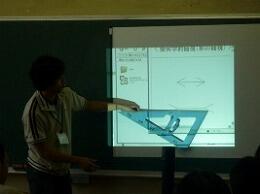

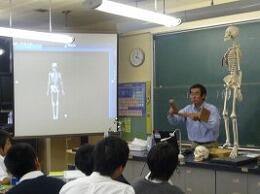

大坂上中学校教育委員会訪問

大坂上中学校の教育委員会訪問を実施しました。

★本校は昨年度までの2年間にわたって、学区の日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校と一緒に、小・中連携教育の実践研究に取り組んできました。昨年11月に研究発表会を実施して以来、全国各地の学校や教育委員会から多くの視察の方が見えています。

★全学級の授業を見せていただきました。

どの教科も、小学校で学んだ内容とのつながりを大切にしています。

ICTを活用した授業もありました。

★本校は昨年度までの2年間にわたって、学区の日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校と一緒に、小・中連携教育の実践研究に取り組んできました。昨年11月に研究発表会を実施して以来、全国各地の学校や教育委員会から多くの視察の方が見えています。

★全学級の授業を見せていただきました。

どの教科も、小学校で学んだ内容とのつながりを大切にしています。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

| 第2学年数学 平行と合同 小学校で既習した図形の内容を思い 起こさせ、図形の学習への意欲を喚起 させるために、デジタル教材 (教科書準拠のCDーROM)を 活用しています。ICT活用指導力Bー1 | 第1学年数学 方程式 等式の性質や以降を視覚的に 理解させるために、Web上のデジタル教材 (授業者が探したもの)を活用しています。 ICT活用指導力Bー3 |

|  |

| 第2学年理科 骨格と筋肉 自分自身の手足の動きを、 理科ねっとわーくのデジタル教材 (3D)や、全身骨格模型、自作の腕の 模型を活用しながら考えさせています。 ICT活用指導力Bー3 | 第3学年美術 透視図法を使った平面構成 作品へのイメージを高めるために、 デジカメで撮影した昨年度の3年生の 作品を、ほぼ原寸大にプリンターで 印刷して掲示しています。 ICT活用指導力Bー1 |

|  |

| 特別支援学級 生活単元学習 3年生が、スライドショーを見せながら、修学旅行の思い出を発表し、 1、2年生の質問に答えています。見事なプレゼンテーションに、 活発な質問のやりとりがありました。 ICT活用指導力Cー3 | |

東原教授へのインタビュー記事

学校の情報化について連載中の「教育ルネッサンス」。

日野市の取材記事から始まり、9回目となった昨日は、東原教授へのインタビュー記事でした。

教育ルネサンス【信州大学教授 東原義訓さんに聞く 〈ICTに偏見根強く〉】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080927-OYT8T00256.htm

★以下、記事の引用です。

「ICTは単なる道具に過ぎないのに、使いこなす自信がない不安から、必要以上に敵視する。教育は人間がすべきで機械がやるべきでない。子供同士のつきあいが希薄になり、教師との人間関係も疎遠になるなどとして、コンピューターは役に立たないと極論に走ってしまう。」

もちろん、ICTを導入するだけで学力が向上するという考え方は、早計に過ぎる。子供にとって意味がある使い方と、役に立たない利用法があるからだ。教師にとっても子供にとっても、教え学ぶための道具という視点を忘れてはいけないという。

「指導力がある教員が上手に活用すれば鬼に金棒。子供が自分で問題を解決する上で、コンピューターは重要な武器になる」。ICTを活用した実践を多く見ることが、座学の研修より大事だと訴える。向上心を持つ教員なら、それまで気づいていなくても、授業の発想を主体的に変えるきっかけが得られる場合が多いからだ。

日野市の取材記事から始まり、9回目となった昨日は、東原教授へのインタビュー記事でした。

教育ルネサンス【信州大学教授 東原義訓さんに聞く 〈ICTに偏見根強く〉】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080927-OYT8T00256.htm

★以下、記事の引用です。

「ICTは単なる道具に過ぎないのに、使いこなす自信がない不安から、必要以上に敵視する。教育は人間がすべきで機械がやるべきでない。子供同士のつきあいが希薄になり、教師との人間関係も疎遠になるなどとして、コンピューターは役に立たないと極論に走ってしまう。」

もちろん、ICTを導入するだけで学力が向上するという考え方は、早計に過ぎる。子供にとって意味がある使い方と、役に立たない利用法があるからだ。教師にとっても子供にとっても、教え学ぶための道具という視点を忘れてはいけないという。

「指導力がある教員が上手に活用すれば鬼に金棒。子供が自分で問題を解決する上で、コンピューターは重要な武器になる」。ICTを活用した実践を多く見ることが、座学の研修より大事だと訴える。向上心を持つ教員なら、それまで気づいていなくても、授業の発想を主体的に変えるきっかけが得られる場合が多いからだ。

みどりの大地 青い地球をいつまでも

CO2の排出量を減らし、大人やひのっ子たちが暮らす「みどりの大地 青い地球」がいつまでもあり続けるために、日野市では、「ふだん着でCO2をへらそう宣言」事業がスタートしました。

|  |

本日の市民大ホールでの「アース」の映画会は、希望者多数で、急遽2回上映に。 | |

|  |

| この模型は、一人が一日の家庭生活で | 市内の清流(多摩川、浅川、程久保川、 用水、湧き水)に生息している魚。 |

|  |

| 毎年恒例の「緑と清流ポスター展」市内の小・中学生の作品です。 | |

さわやかな秋空の下で

今日は小学校13校、中学校1校で運動会(体育祭)が開催されています。

秋空の下でひのっ子たちが大活躍しています。

秋空の下でひのっ子たちが大活躍しています。

|  |

| 日野第一小学校で・・・ | 仲田小学校で・・・ |

| |

| 日野第四小学校で・・・ |

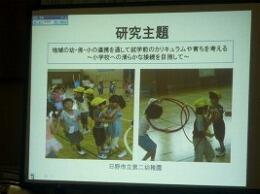

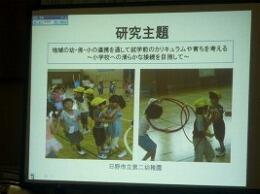

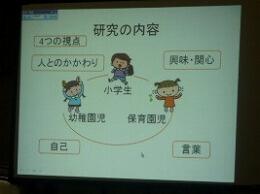

第二幼稚園学校課訪問

◆第二幼稚園の学校課訪問を行いました。

本年は特に次の2つを重視して取り組んでいるという説明を受けました。

?地域をつなぐこと

お話会、野菜栽培、自然体験等の園の教育活動に、地域の教育力を活用しています。

また、保育カウンセラーの活用、お母さんのおしゃべり会等、地域の子育て支援の拠点と

なることを目指しています。

?幼・保・小の連携

小学校教育へ円滑に接続できるように、平山小学校や市立南平保育園との交流活動を

深めています。

「めっきらもっきら どおんどん」 大きな絵本のイラストに釘付けです。

協議会で園内研究のプレゼンテーションを見せていただきました。

|  |

| 本園のシンボル 赤い三角屋根 | 子ども達に大事に飼育されている ウサギとカメ |

?地域をつなぐこと

お話会、野菜栽培、自然体験等の園の教育活動に、地域の教育力を活用しています。

また、保育カウンセラーの活用、お母さんのおしゃべり会等、地域の子育て支援の拠点と

なることを目指しています。

?幼・保・小の連携

小学校教育へ円滑に接続できるように、平山小学校や市立南平保育園との交流活動を

深めています。

|  |

| 大なわとびの成果は運動会で・・・ | 「明日の運動会来てね」 学校帰りの1年生が金網越しに・・・ |

| |

| 「いやいやえん」毎日お話の続きが楽しみ。 |

「めっきらもっきら どおんどん」 大きな絵本のイラストに釘付けです。

協議会で園内研究のプレゼンテーションを見せていただきました。

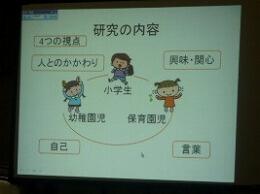

第四幼稚園学校課訪問

◆第四幼稚園の学校課訪問を行いました。

本年度は、より広く外へ開かれた園づくりに努めている、という説明を受けました。

Webサイトを活用し、積極的に情報発信を行って教育方針への啓発を図るとともに、

子育て支援の一端を担い、地域から頼られる園を目指しています。

◆協議会では園内研究のことが話題になりました。

「ふしぎ・・どうして?おもしろい!~小学校との連携を通して科学の芽を育てる~」というテーマで研究を進めています。隣接する日野第四小学校と、自然体験の交流を通して、科学の芽につながる幼児の姿を追究しています。

本年度は、より広く外へ開かれた園づくりに努めている、という説明を受けました。

Webサイトを活用し、積極的に情報発信を行って教育方針への啓発を図るとともに、

子育て支援の一端を担い、地域から頼られる園を目指しています。

◆協議会では園内研究のことが話題になりました。

「ふしぎ・・どうして?おもしろい!~小学校との連携を通して科学の芽を育てる~」というテーマで研究を進めています。隣接する日野第四小学校と、自然体験の交流を通して、科学の芽につながる幼児の姿を追究しています。

|  |

本園の運動会の伝統的種目。 竹馬は親子の共同手作り作品。 | 運動会の空を飾る万国旗制作。 国の名前も覚えます。 |

|  |

| 「とんぼのうんどうかい」を聞き、 「とんぼのねがね」を歌います。 | 「どらせんせい」 ・・・運動会シリーズのお話です。 |

|  |

| オオクワガタ発見。 図鑑で確認して大騒ぎです。 | バケツで古代米を栽培しています。 |

|  |

| 実は、四小から苗をもらったものでした。 | 実りの秋・・・キウイフルーツ |

|  |

| まだ青いミカン | 今年は豊作?ナツミカン |

| |

| カキ |

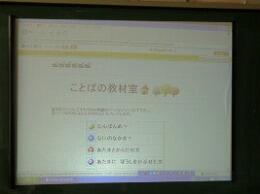

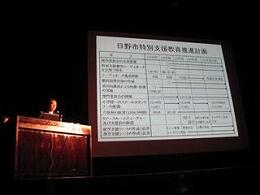

特別支援学級でのICT活用

◇メディアコーディネータに、特別支援学級から授業支援の派遣要請がありました。

これまでの授業支援で、担任の先生はICTの効果を実感されたようです。

次のように話されました。

「特別支援を要する子ども達は、文章や言葉だけだと理解することが難しいので、

視覚的に訴えることで、文章や言葉を理解することができます。また、子ども達は、絵やクイズなどの映像を見せることで、楽しく飽きることなく授業に参加することができます。」

特別支援学級の子ども達には、このような一斉指導の授業はもちろん、

さらに、インタラクティブスタディのように、子ども達一人一人に応じた学習が大変効果をもつのではないかと考えます。子ども達一人一人に力をつけ、可能性を拡げていく有効な道具として、特別支援教育でICTの果たす役割は大きいのではないかと思います。

デジタル教科書、Web上の教材、自作教材と、あらゆる教材を選んで活用しています。

(日野第三小学校 ひばり学級にて)

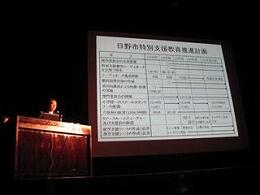

◇ICT活用教育と同様に、日野市は特別支援教育も注目されています。

夏季休業中に、東京都教育委員会が主催した「発達障害への理解と支援に関する講習会」で、日野市の取組を発表させていただきました。

8月21日(木) 豊島公会堂にて

これまでの授業支援で、担任の先生はICTの効果を実感されたようです。

次のように話されました。

「特別支援を要する子ども達は、文章や言葉だけだと理解することが難しいので、

視覚的に訴えることで、文章や言葉を理解することができます。また、子ども達は、絵やクイズなどの映像を見せることで、楽しく飽きることなく授業に参加することができます。」

特別支援学級の子ども達には、このような一斉指導の授業はもちろん、

さらに、インタラクティブスタディのように、子ども達一人一人に応じた学習が大変効果をもつのではないかと考えます。子ども達一人一人に力をつけ、可能性を拡げていく有効な道具として、特別支援教育でICTの果たす役割は大きいのではないかと思います。

デジタル教科書、Web上の教材、自作教材と、あらゆる教材を選んで活用しています。

(日野第三小学校 ひばり学級にて)

◇ICT活用教育と同様に、日野市は特別支援教育も注目されています。

夏季休業中に、東京都教育委員会が主催した「発達障害への理解と支援に関する講習会」で、日野市の取組を発表させていただきました。

8月21日(木) 豊島公会堂にて

初秋の風景

高幡不動尊の境内にて

平山城址公園にて

豊田周辺にて

秋に咲く花(中央公園)

秋分の日を迎えました。 さわやかな秋空です。

|  |

| 中央公園に吹く風もさわやかです。 | ヒガンバナ |

|  |

| テイカカズラ | ヤブラン |

| |

| 斑入りヤブラン |

ヒガンバナ

明日は秋分の日。

市内の自然公園ではヒガンバナの観察会が行われるようです。

理科の授業と小・中連携

ひのっ子教育21開発委員会を開催しました。

会場は日野第七小学校です。

本校は、理科の研究に取り組んでおり、研究発表会を10月3日(金)に控えています。

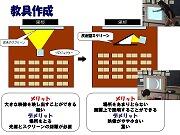

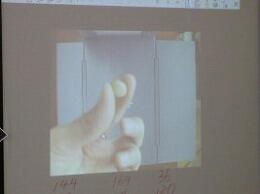

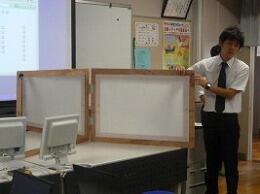

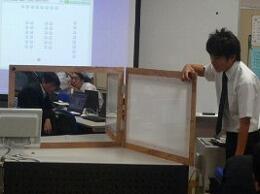

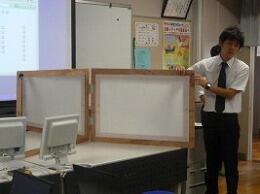

◆最初に、本校の委員が作製したスクリーンを紹介してもらいました。

この手作りスクリーンは、夏の理科ねっとわーくの研修で、講師の先生が紹介して下さったものです。明るい教室でもよく見える、プロジェクタのスペースがいらないので教室が広く使える、という利点があります。研修を受けてすぐに作製したという行動力に拍手です。経費は総額一万円ということでした。

◆今日の開発委員会は、それぞれの委員が作成してきた指導案(今後実践する授業)を

発表し合いました。その中で、小・中学校の教員が、子ども達の実態について互いに

情報交換し、一緒に理科の授業を検討していく良い機会がもてました。

・小・中学校の単元で共通するデジタル教材とその活用法について

(例えば「大地のつくり」など)

・実験器具等の扱い方について(例えばマッチが扱えないという実態など)

◆会のまとめに、信州大学准教授の三崎先生から、理科ねっとわーくの活用について

ご指導をいただきました。

・最初に教えるべきことを教えておくという意味での活用。(先行オーガナイザー)

・子どもの思考を一般化させることでの活用。シミュレーションなど。

(特に身近にないもの)

・子ども自身も活用できるように。

・まずは授業ありき。どんな力を付けたいかというねらいのもと、選んで活用。

・動画は作成者の意図がある。授業のねらいに適切な部分を活用。

三崎先生のご指導

会場は日野第七小学校です。

本校は、理科の研究に取り組んでおり、研究発表会を10月3日(金)に控えています。

◆最初に、本校の委員が作製したスクリーンを紹介してもらいました。

この手作りスクリーンは、夏の理科ねっとわーくの研修で、講師の先生が紹介して下さったものです。明るい教室でもよく見える、プロジェクタのスペースがいらないので教室が広く使える、という利点があります。研修を受けてすぐに作製したという行動力に拍手です。経費は総額一万円ということでした。

◆今日の開発委員会は、それぞれの委員が作成してきた指導案(今後実践する授業)を

発表し合いました。その中で、小・中学校の教員が、子ども達の実態について互いに

情報交換し、一緒に理科の授業を検討していく良い機会がもてました。

・小・中学校の単元で共通するデジタル教材とその活用法について

(例えば「大地のつくり」など)

・実験器具等の扱い方について(例えばマッチが扱えないという実態など)

◆会のまとめに、信州大学准教授の三崎先生から、理科ねっとわーくの活用について

ご指導をいただきました。

・最初に教えるべきことを教えておくという意味での活用。(先行オーガナイザー)

・子どもの思考を一般化させることでの活用。シミュレーションなど。

(特に身近にないもの)

・子ども自身も活用できるように。

・まずは授業ありき。どんな力を付けたいかというねらいのもと、選んで活用。

・動画は作成者の意図がある。授業のねらいに適切な部分を活用。

三崎先生のご指導

議会の応援に感謝いたします

現在、第3回定例会開催中です。

今日は一般会計決裁特別委員会(教育)が開かれました。

2名の議員が、ICT活用教育の成果についてふれてくださいました。

議会からエールをいただけたのは大変うれしいことですし、有り難いことだと感じています。

多くの方の支援と学校のがんばりにより、日野市のICT活用教育も成果が表れてきました。

これからも、ICTが日野市の特色となるよう、日野市の子ども達のために力を尽くしていきたいと思います。授業での活用、校務での活用、学校Webサイトの発信など、一層の充実を図っていきたいと思っています。

★昨日、取材を受けた新聞に記事が掲載されました。

教育ルネサンス【市立小中の全教員 パソコンで授業】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080917-OYT8T00255.htm

★文部科学省のWebサイトに、報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」のデータが掲載されました。

本体の資料編に国内のCIOの事例と国内のICT支援員の事例として、日野市の事例が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

報告書

今日は一般会計決裁特別委員会(教育)が開かれました。

2名の議員が、ICT活用教育の成果についてふれてくださいました。

議会からエールをいただけたのは大変うれしいことですし、有り難いことだと感じています。

多くの方の支援と学校のがんばりにより、日野市のICT活用教育も成果が表れてきました。

これからも、ICTが日野市の特色となるよう、日野市の子ども達のために力を尽くしていきたいと思います。授業での活用、校務での活用、学校Webサイトの発信など、一層の充実を図っていきたいと思っています。

★昨日、取材を受けた新聞に記事が掲載されました。

教育ルネサンス【市立小中の全教員 パソコンで授業】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080917-OYT8T00255.htm

★文部科学省のWebサイトに、報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」のデータが掲載されました。

本体の資料編に国内のCIOの事例と国内のICT支援員の事例として、日野市の事例が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

報告書

授業を振り返る

日野第四小学校の校内研究がありました。

馬場武先生の模範授業です。

馬場先生は理科教育の第一人者であり、現在、日野市教育委員会教育委員長職務代理者でいらっしゃいます。

今年度日野市では、理科教育の充実を図っているところですが、馬場先生自らの模範授業により、理科の授業の在り方を示して下さいました。

特に、

?子ども達が活動し、活発な話し合いによって問題を解決していく授業の展開

?子どもなりの論理や考え方を引き出す手立て

について示されました。

【第4学年「電気の働き」~光電池って乾電池と一緒かな~】

本校の研究発表会は1月23日(金)に開催されます。

馬場武先生の模範授業です。

馬場先生は理科教育の第一人者であり、現在、日野市教育委員会教育委員長職務代理者でいらっしゃいます。

今年度日野市では、理科教育の充実を図っているところですが、馬場先生自らの模範授業により、理科の授業の在り方を示して下さいました。

特に、

?子ども達が活動し、活発な話し合いによって問題を解決していく授業の展開

?子どもなりの論理や考え方を引き出す手立て

について示されました。

【第4学年「電気の働き」~光電池って乾電池と一緒かな~】

本校の研究発表会は1月23日(金)に開催されます。

校務の効率化を目指して

今日から、校務支援システムの新たな機能の運用が開始します。

学校文書管理システムです。

すでに7月に研修を実施し、今日から本格運用となりました。

今後、教育委員会から学校、学校から教育委員会への文書の送付については、このシステムによって行われることになります。

(依頼、周知、回答といった文書はすべて)

印刷の必要がなくなり、ペーパレスが図られていきます。

学校文書管理システムです。

すでに7月に研修を実施し、今日から本格運用となりました。

今後、教育委員会から学校、学校から教育委員会への文書の送付については、このシステムによって行われることになります。

(依頼、周知、回答といった文書はすべて)

印刷の必要がなくなり、ペーパレスが図られていきます。