推進室情報 2008年

豊かな学びができるように

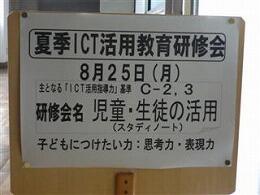

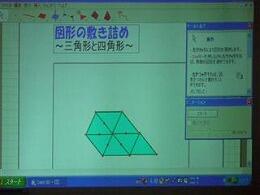

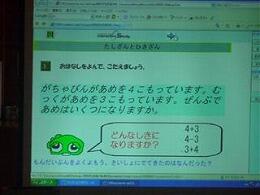

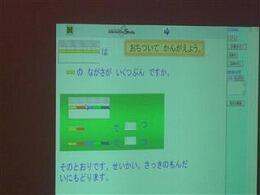

「児童・生徒の活用(スタディノート)」。

小・中学校に導入されているソフト「スタディノート」を活用して、子どもたちがお互いに伝え合い、学び合い、お互いの考えを構造化する授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力C-2、3

|  |

| 録音機能の活用(デジタルポートフォリオ) | 実践計画の発表 |

◇この夏のICT研修は3回目の受講です。自分のレベルが向上したので収穫ありの夏でし

た。自分の授業でどう生かせるか、自分のレベルに合わせてある程度イメージして研修に

臨むと良いことがわかりました。指導案を実施する際は、またメディアコーディネータの

皆様を頼りたいと思います。

◇実際に自分で体験し、楽しく周りの方とも気軽に交流することができ、ぜひ授業の中で上手

に活用してみたいなと思いました。担任している子ども達は、すでにスタディノートを

使った経験があるようで、「先生、コンピュータ室使わないの?」と聞かれます。ただ楽

しかったに終始せず、豊かな学びができるように私自身もスタディノートの使い方を模索

していきたいです。

◇1学期に、総合的な学習の時間で活用したものの、まとめの段階でやっと使えただけでし

た。もっと上手な活用方法はないか、実践事例を知りたいと思って研修に参加しました。

他の先生のお話や2学期に向けた実践計画の発表を聞いて、とても勉強になり、やる気を

いただきました。

教育のまち 日野ビジョン

|  本委員会委員長 明星大学の森下恭光教授(画面左) 本委員会副委員長 実践女子短期大学の白尾美佳准教授。 (画面右) |

|  |

| 加島教育長の挨拶。 「検討委員会の中でいただいた、たくさんの貴重なご意見は、学校教育への期待の表れであり、我々に勇気と使命を与えるものでした。今後、日野市の子ども達に生きる力をつけ、楽しく誇りに思える学校の実現のために努力していきたいと考えています。 引き続き、日野市の学校教育のサポートをよろしくお願いいたします。」 | |

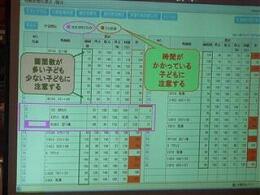

きめ細やかな机間指導のような効果

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」。基礎・基本の完全習得ソフト「インタラクティブスタディ」を活用した指導方法(一人一人の理解状況の把握の仕方)を学ぶ研修です。

ICT活用指導力C-4 A-4

◆以下、受講した先生の感想です。

◇今日初めてタラクティブスタディを実際に使ってみました。

間違え方に応じたアドバイスや適切なほめ方が出て、本当に先生がつきっきりで授業してい

るみたいでした。全員にこのようなきめ細やかな机間指導のような効果ができるとは思って

いなかったので、驚きました。是非授業で使ってみたいと思います。

◇インタラクティブスタディについて大変勉強になりました。

2つの利点があるように思いました。

1つ目は、子ども一人一人の間違いの傾向がわかるので、個別指導をする際にどこを重点的

に指導すればよいのかが明らかになり、より充実した個別指導を行うことができるというこ

と。2つ目は、クラスの間違いの傾向がわかるので、自分の指導で足りなかったことや押さ

えが弱かった点が明らかになるということです。2学期は、テストの前に一人一人の学習状

況を把握してから実施しようと思います。

◇インタラクティブスタディについて多少のことは知り得ていましたが、今日の研修でソフト

の特色や実践での活用方法を学ぶ良い機会となりました。午前中は自分が児童になりきって

操作してみて、他の先生の感想も聞くことで、新たな発見がありました。午後は指導者とし

ての立場で、どう授業を組み立てるか、評価をどう生かすかを学びました。つまずいている

子がわかった時にどう対処していくか、そこはやはり教師の力量だと思いました。

◇特別支援学級の担任なので、2学期以降は児童に応じて活用していきたいと思っています。

個別に進められる良さを生かしたいと思うのですが、漢字が難しかったりするので、特別支

援学級の子どもに使いやすいシリーズが増えると良いなあと感じました。

組織で運用すること

杉並区では2学期から校務支援システムが導入されるので、そのノウハウを知りたいということでの視察依頼でした。校務支援システムをうまく運用するためには、組織としての取組が欠かせません。三中では、学校が組織としてどのように運用していくかといった点を中心にレクチャーし、後半は実習も行いました。

|  |

| 昨年度の研究主任、山田先生による ICT活用についての説明。 (校務、授業の両面から) | 長澤副校長先生の説明。 「組織として運用する際の副校長の役割」 |

| |

| 山口校長先生の説明。 「学校経営とICT活用」 |

大変うれしいのは、推進室や市内の学校Webサイトを事前に熱心にご覧になり、日野市の様子を調べた上での問い合わせが多いことです。全国の担当者の熱意を感じます。推進室では、問い合わせにはできる範囲でお応えしたいと思っていますが、市内の学校の視察については、学校現場に必要以上の負担をかけないことを第一に考えて調整させていただいています。

授業力向上研修

自己の授業の問題点や改善すべき点、自己評価の仕方を学ぶ「授業力UP研修」です。

12のグループに分かれて、各自の授業を撮影したビデオを持ち寄り、ビデオを再生しながら話し合いを進めています。この2日間で自分自身の重点5項目リフレクションシート(授業改善計画)を作成し、2学期以降の授業改善に役立てていきます。このビデオ再生法による授業分析の手法は、今年度で5年目。若手の先生方に定着してきました。

指導主事、教育センター所員も、各グループの担当者(指導者)として、入っています。

模擬授業から学ぶ

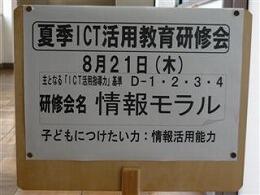

「情報モラル」。小・中学校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力D-1、2、3、4

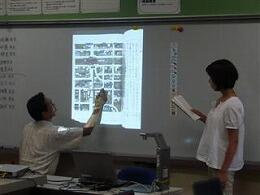

コンテンツや掲示物を活用して模擬授業。受講者は生徒役。

◆受講者の先生方の感想です。

◇模擬授業形式だったので集中して研修に臨むことができました。

「Netモラル」は、事例を提示できるほか、ワークシートや疑似体験もあり、 どんどん活用

していきたいと思いました。また、他の先生の指導も拝見することができ、大変勉強になり

ました。あっという間の一日でした。

◇情報モラルの模擬授業を行うことを知ってえっと思いましたが、参加者のいろいろななタイ

プの授業も見れてよかったです。私自身も一つ指導案ができて、いつでもすぐにできそうで

す。低学年での情報モラルの学習に難しさを感じていましたが、やはり小さいうちから考え

方、態度を養っていくことは今日的な大きな課題の一つだと改めて感じました。家庭への啓

発も重要なので、保護者向けのコンテンツを使っていこうと思います。

不安な気持ちがなくなりました

「授業中の提示・児童・生徒の活用」。e-黒板や書画カメラ等の機器を操作し、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力 B-1、2、3、4 C-3

2学期の授業の構想を立てる。

受講者も生徒になって、ミニ授業の実演。

◆今日の研修会には、今年度日野市に異動して来られた先生が多く参加されていました。

以下、受講の感想です。

◇4月に日野市に赴任し、転入者研修以来のICT活用研修でした。

1学期はシステムに慣れるのに一苦労でしたが、ようやくスムーズに扱えるようになりま

した。ところが、授業中での活用はあまりできないどころか何かトラブルがあると対応で

きず何となく避けていたように思います。このような夏季休業中にゆっくりと教えていた

だき、初めて、こうやって活用できるのかということを知ることができました。書画カメ

ラ、e-黒板をもっと活用するためにも見通しをもって計画を立て、準備することがより必

要なのだなと感じました。2学期はまず使ってみるということをしてみたいです。

◇今年日野に異動して来て、書画カメラやe-黒板は、触っていませんでした。

怖がらずに2学期からは少しずつでも使っていこうと思いました。特に書画カメラの拡大

は、子ども新聞の記事等をクラスの皆に見せる時に使えたら時間の短縮になると思いまし

た。また、今日の研修で、児童が活用できるような授業ができたらいいなと思いました。

まずは、2学期の学校公開で、本日考えた理科の授業構想“温度計の目盛の読み方”にチャ

レンジします。

◇書画カメラやe-黒板の活用について、日頃から感じていたちょっとした疑問などをお聞き

することができました。学校では、他の先生方もお忙しいので質問するのが申し訳な

い・・・と思って聞けずに終わることがあります。今日は、少人数のグループで多くの方

から教えていただけてとても有意義でした。今年から日野に異動してきて不安もあったの

ですが、このような研修やサポート体制(メディアコーディネータ制度)があり、親切で

充実しているので有り難いです。不安な気持ちがなくなりました。

第三幼稚園学校課訪問

夏休みで子ども達の姿が見られませんでしたが、暑い中、先生方は2学期の準備にがんばっていました。

◆本園では、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を目指して、隣接している日野第一小学校との連携、交流を重視しています。

また、特別に配慮の必要な幼児を含む全ての園児の教育的ニーズに応じた支援や指導を行い、個に応じた教育の充実を図っています。このことについての説明を受け、協議しました。

◆本園の今年度の園内研究は食育です。

地域の専門家、保護者の方に協力していただいて、野菜などの栽培・収穫体験や、食にかかわる様々な行事を実施しています。

また、絵本などを活用して、食べ物に興味・関心をもつ機会を多く取り入れています。

◇園庭の実のなる木・・・豊作の秋を目前にして・・・

|  |

| ブドウ | リンゴ |

|  |

| ヒメリンゴ | カキ |

|  |

| バナナの花(左)と実(右) | |

|  |

| ネギとシソ | トウモロコシ |

|  |

| ニンジン | ナスとピーマン |

画像を効果的に活用する

夏季ICT活用教育研修後半の2日目。

「デジタルカメラ活用」。授業や学校Webサイトに、画像を効果的に活用する方法を学ぶ研修です。 ICT活用指導力C-3 E-1

◆受講した先生の感想です。

◇コンピュータ初心者の自分もめでたく最終目的を達成することができました。

デジカメで映した画像をコンピュータに取り込んで加工した経験もありませんでしたが、

大変分りやすく楽しく受講できました。やってみようという意欲もわきました。

◇画像サイズについて、プリント用やWeb用の大きさについてなどお話をうかがい、

それほど大きい必要がないことを理解しました。これからは小さい画素数で撮影しようと

思います。

◇トリミングや解像度の研修は、実用的ですぐに校務に生かせると思いました。

子ども達にも興味を与えるような授業の導入などに使うことができそうです。

◇今までは撮ったまま、四角くく学級通信に画像を貼り付けていましたが、今日の研修で

習ったことを生かして、子ども達が喜ぶような学級通信を作ってみようと思っています。

立体のイメージをもたせるために

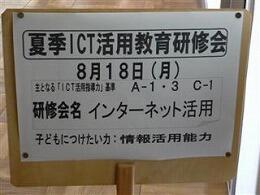

本日より、後半の夏季ICT活用教育研修が始まりました。

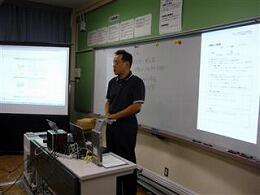

本日の研修は「インターネット活用」。Web上のコンテンツを検索し、授業での効果的な活用方法を考え、授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力A-1、2 C-1

インターネット上には様々な教材があります。

これをいかに効果的に活用するか、午前中はなるべく多くのサイトやコンテンツを紹介してじっくり見てもらいました。

午後は、2学期の授業を想定してミニ授業案を作り、実演してもらいました。

ポイントは、なぜそのサイト(コンテンツ)を活用するかという明確なねらいをもつことと、ただ見せるだけでなく、見せ方(発問)が重要であることです。

様々なWeb上のコンテンツを知る。

ミニ授業を見せ合う。

受講者は全員が小学校の先生でした。算数、理科、生活科、

総合的な学習の時間のミニ授業が行われました。

◇以下、受講者の先生の作成したミニ授業案の一部です。

(1)単元名: 第6学年算数「立体を調べよう 直方体と立方体」

(2)活用するサイト、コンテンツ

・算数数学の思考過程をイメージ化する動画素材集

・教科書会社のWebサイト

(3)活用のねらい

立体のイメージをもつことが苦手な児童が多いので、いろいろな方法でイメージを

もたせたいと考えた。 その一つとしてインターネットを活用する。

(4)活用のポイント、タイミング

・工作用紙で作られた立方体の模型を展開する。その際に動画を見せ、

イメージをもたせる。

・アニメーションでいろいろな展開図を作ってみる体験をする。その後に、

実際に児童一人一人が工作用紙を使って展開図から立方体を作成する。

(5)児童・生徒への発問

・「立方体の展開図を書いてみましょう」

・「面をどのように並べたら立方体になりますか」

生命尊重教育研修会(多摩動物公園にて)

今年は、市内にある多摩動物公園の開園50周年です。

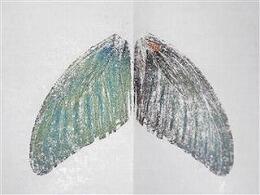

多摩動物公園の方にお願いして毎年行っている「生命尊重教育研修会」は今年で5回目、先週の8月7日に実施されました。昨年度までは動物観察と同時に飼育活動体験を実施していましたが、今年は50周年にちなんだ内容の研修です。午前中は動物園の歴史についての講義。午後は多摩動物公園ならではの昆虫館の観察とチョウの鱗粉を取る実習です。

◆以下、受講した先生の感想です。

◇「知らないものは愛せない。知らないものは見えない。」というお話に感銘を受けました。

午後の研修では「昆虫大嫌い」だった自分が「昆虫大好きになれそう」に変わりました。

チョウとコオロギに関しては愛が芽生えました。まずは、2学期に今日の体験を子ども達に

知らせたいと思います。チョウの鱗粉の秘密やしぐさを十分に知らせ、できたら見せて10

月の遠足を「見るだけ」に終わらせないようにしたいと思います。また、校内の先生方に

も今日の内容を伝え、みんなで昆虫が好きになれるようにしていきたいです。

◇ 動物園の歴史のお話に感動しました。動物園が生息地の保全や稀少動物の保護をしているこ

とを初めて知りました。生命尊重という点において、動物園で動物を見せるだけでなく絶

滅の危機にある動物の保護にも努力していることを伝えたいと思います。また、2学期の秋

の生き物の学習では、今日学んだ虫のさわり方を指導し、傷つけたり殺してしまったりす

ることなく観察できるようにしたいと思います。

◇ 温室内で、チョウのいろいろなしぐさを観察できました。

また、鱗粉を顕微鏡で観察し、水をかけ防水の役目を果たしていることを調べることがで

きました。是非、理科(中学校)の動物の学習で昆虫の実習等を取り入れたいと思います。

また、今回の観察実習を生物学習の動機づけに活用していきたいと考えています。

セミの大合唱

夜通しセミの大合唱が続いています。

今夜は月齢14。月のスポットライトをあびて、セミの声も一段と大きく・・・

道徳の授業の組み立てを考える

◆新学習指導要領に対応した教育課題研修「道徳教育の充実」を実施しました。(7月31日)

◆午前中は、優れた実践をもつ市内の2人の教諭(東光寺小学校 堀竹蝶子教諭、平山中学校

池本ユウ子教諭)の実践発表を通して、新学習指導要領に向けた道徳教育について考える内

容です。午後は、いのちの電話の古川幸先生(元 日野市の中学校のスクールカウンセ

ラー)にお話しいただきました。

◆受講した先生方の感想です。

◇午前中は、新学習指導要領改訂のポイントが明確になり、また、道徳教育の課題と配慮すべ

き点について学ぶことができ、参考になりました。新学習指導要領を踏まえた学習指導案や

資料も示していただいたのでありがたかったです。中学校の事例は、プレゼンテーションの

スライドを見ながら、どんな授業をしているのかが具体的にわかり、小・中連携の観点から

も参考になりました。本日学んだ3つのポイント「問題意識を大切にした学習にすること、

共感的追究を広げる学習にすること、多様な価値観が生きた学習にすること」を常に確認し

ながら、「ねらい」と「身に付けさせたい心」を明確にして、授業の組み立てを考えていき

たいと思います。21年度の教育課程の編成について、夏季休業中に考えたいと思います。

◇午後の講師の先生のお話は大変わかりやすく参考になりました。自己分析させていただきた

り、それをもとに今後のことを考えさせていただいたり、振り返りの時間をもつことがで

き、本当にありがたかったです。受講した皆さんのそれぞれの価値観も聞かせていただき、

なるほどと思うことが多々ありました。それら一つ一つに丁寧にコメントされる先生の姿勢

にも学ばされました。意見を言うこと、注意をすること一つにしても、言い方、表現の仕方

はたくさんあります。もっと自分をトレーニングしていく必要を感じました。

生涯にわたって古典を親む生徒を育てる

◆新学習指導要領に対応した教育課題研修「伝統や文化に関する教育の充実(中学校国語科教

員対象)」を実施しました。(8月1日)新学習指導要領の国語科では古典が重視されまし

た。小・中学校ともに〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕が新設されていま

す。その概要は、小学校第5・6学年で「古典について解説した文章を読み、昔の人のもの

の見方や感じ方を知ること」、中学校第1学年で「古典の世界に触れること」、第2学年で

「古典の世界を楽しむこと」、第3学年で「古典を読み,その世界に親しむこと」となってい

ます。

◆新学習指導要領での古典の扱い、古典に関する教材と指導のポイントについて、

信州大学の西一夫先生に講義していただきました。

◆受講した先生方の感想です。

◇古典を教育する目的や実際の指導方法など普段から疑問に思っているポイントを的確に教え

ていただき、大変参考になりました。講義の中で、祇園精舎の鐘や五行思想のお話も興味深

く聞かせていただきました。少人数の講義で、あてられたりしてヒヤヒヤしましたが、久し

ぶりに大学生に戻ったような感覚で楽しく有意義な時間を過ごさせていただきました。昔自

分が受けた「原文尊重」の授業が変わりつつあることに一抹の寂しさも感じますが、まず古

典を「楽しむ」「親しむ」様な授業づくりを目指して今後工夫していきたいと思います。教

材研究をもっとせねば!指導書はあまり使ってはだめですね。図書館に通って文献を調べて

いた初心に戻りたいと思っています。

◇久しぶりに大学の先生の授業を受ける事ができ、とても有意義かつ楽しい時間でした。子ど

もたちは文学を楽しむというよりは「答え」しかも「正答」を求めたがります。国語は「正

答」の先にある「感覚」をとぎすます教科だと思います。「正答」を知った上で楽しいと感

じさせることができたら良いなあと常々思っていますがなかなかうまくいきません。本日の

講義の中に出てきた五行思想ですが、子どもたちの好きな漫画でも多用されています。子ど

もたちが普段から親しんでいる古典の知識から古典を学問として楽しめるような授業ができ

るように頑張ります。今後は、教材研究で「いかに子どもたちの生活とつなげられるか」に

重点を置いていきたいと思います。

◇新学習指導要領においての言語力の育成に関することが詳しくわかりました。国語科におけ

る古典の教育の重要性を感じ、より深い教材研究が必要であると感じました。方角や色と

いった知識が学習を広げ、現代の我々の生活にどうつなげていけるかが大切であるとわか

り、生涯にわたって古典を親しんでくれる生徒を育てられたらいいと思いました。日本語の

口頭言語と書記言語のこともお話の中で関係が少し見え、国語教育の奥深さや楽しさ、可能

性の広がりを感じることができました。また、今後のために、旧暦についての勉強をし、生

徒たちに教科書教材+αを与えられるようにしたいと思います。

英語活動は担任が中心となって

新学習指導要領に対応した教育課題研修「英語活動(小学校段階における外国語活動)」を実施しました。(8月7日)英語活動(外国語活動)は、小学校高学年で、総合的な学習の時間とは別に週1コマ程度実施することになります。ただし、教科としてのは位置付けではありません。ねらいは、英語(外国語)を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、英語(外国語)の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うことです。

|  |

| 英語活動の研修会の講師は、さいたま市立 大谷口小学校の荒木大輔先生です。 荒木先生は、小学校英語活動の大家である 渡邉寛治先生の教えを受けられ、実践家としての第一人者でいらっしゃいます。 | 午後は演習です。いくつかコミュ二ヶーション活動を実際にやってみました。 これは、Head,shoulders,kneedsand Toes(体の名称)のシーンです。 楽しみながら取り組みました。 |

★受講した先生方の感想です。

◇英語活動が導入されることになった背景、学校での英語活動の目標や指導計画の立て方、担

任の役割など、先行して実践研修を進められてきたお立場から分りやすく教えていただきま

した。午後は、実際にゲーム他コミュニケーション活動を教えていただき、授業のイメージ

がつかめました。今までALT主体の授業でしたが、担任が中心となって作成する授業に改善

していきたいと思います。

◇なぜ、小学校で英語が必要なのか、どのようなことを目標にして進めていけばよいか等がよ

くわかりました。理論が理解できたので、その上で新学習指導要領や研修ガイドブックなど

を改めて読み、目標を頭にしっかり入れて取り組んでいきたいと思いました。紹介していた

だいたゲームなどは自分でもやってみることができそうです。子どもの知的好奇心を満たす

活動、伝え合うことの大切さ等を生かした活動を工夫していきたいと思います。今日のお話

で「子どもが明るくなった」「雰囲気がよくなった」という変容が見られたら成功なのだと

知り、楽しみになってきました。自分でも楽しみながら明るく元気に指導していきたいで

す。

◇以下の疑問点が理解できました。

・なぜ小学校に英語活動が必要か。

・指導すべき内容について(資質を重視するということ)

・実際に学習の流れと担任の役割について(今までALTに丸投げの状態でしたが、授業を進

めるのはあくまでも担任であり、区切りの指揮をとるのも担任であることが大切)

現場の実際に英語活動を推進されている先生の話を聞けたので、大変参考になりありがた

かったです。今日の研修を生かして授業作りを工夫していこうと思います。

学校のICT化推進する仕組づくり

日本教育新聞の本日発行(8月11・18日合同発行)の記事に、日野市が掲載されました。連載「解説」のコーナーです。テーマは 「学校のICT化推進する“学校CIO・教育CIO” 校長が方針決定、行政は支援体制を」。文部科学省が7月22日に報道発表した「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために-」の報告書に関するものです。

概要はこちら → http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

この報告書については、これから、文部科学省のWebサイト上に掲載されるとのことです。

報告書の中では、「教育CIO」「学校CIO」「ICT支援員」を置くことが提唱されており、日野市の事例も紹介されています。日野市のサポート体制の在り方などが、全国の見本になることは大変光栄なことです。「実績に裏付けられた専門家の知恵を生かすこと、市を挙げて推進していく体制を整えることが成功の秘けつ」であることです。幸いにも日野市は「人」に恵まれました。子どもたちのために力を尽くそうというメンバーの熱い思いが理事者の理解を得て、市の主要施策になったわけです。報告書にはいくつか事例があげられていますが、CIOも、ICT支援員も、それぞれの自治体の環境は皆違うため、標準的な例を示しても同じようにいくものではありません。大切なのは、むしろ、行政職、校長、専門家、企業がうまく出合い、ビジョンを共有し、現実のものとしていく仕組です。

その仕組は、自治体、メンバーによりいろいろな形式があっていいのではないでしょうか。

ICT活用教育の新たなリーダーと仲間の誕生

★ICTパワー合宿に参加した先生方の感想です。

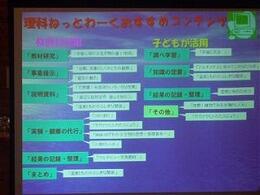

☆理科ねっとわーくを活用した授業づくりが目的でしたが、授業力のまだ足りない自分にとっ

ては基本的なことから発展的なことまでを学ぶことができました。講師の先生方はもちろ

ん、ベテランの先生方のお話もありがたかったです。理科ねっとわーくは1学期から活用は

していたもののコンテンツありきの授業をしていたからうまくいかなかったのかなと思いま

す。今後は授業のねらいを大切にして取り組んで行きたいと思います。3日間、たくさんの

準備やご指導をいただいたことに感謝いたします。

☆ベテランの先生方が誰よりも活躍されていたことが心に残りました(準備や自主研修も含め

て)。教材作成はゼロからのスタートでしたが、技術面や内容面でたくさんサポートしてい

ただき感謝しています。今回の成果は教材作成を通してスタディライターの基本操作ができ

るようになったこと、ベテランの先生方のノウハウをいただけたこと、理科グループの方々

から理科ねっとわーくの活用法について可能性を見せていただいたことです。今回の作成し

た教材は手直しすることが山ほどありますが、2学期の授業に使えるように改良していきま

す。

☆様々なソフトがあり、自分たちで作っていけることにびっくりしました。自分の目的にあわ

せて教材を作ることができると、ねらいにそった活用ができるので有効だと思いました。し

かし自分にはまだまだ難しいとも思いました。がんばります。理科ねっとわーくは、ねらい

に合わせたコンテンツの活用、子どもの考えを引き出すためのコンテンツの活用、子どもが

もっと知りたいと思えるような活用を考えていかなければならないいうことを学びました。

今後、このことをよく考えていきます。また、いろいろな人の意見や活用方法を知り、勉強

になりました。

☆理科ねっとわーくおすすめコンテンツの発表に向けて、メンバーで議論しながら練り上げた

ことが心に残っています。全体の発表会で、指導案に何を載せるべきか、何がポイントなの

か、発問を載せるべきだといった話し合いが今後に生かせる学びとなりました。また、算数

のソフトの活用については授業の幅を広げる可能性を感じました。

☆理科ねっとわーくの有効性を見いだそうと短時間ではありますが集中して取り組めたこと、

そこで他の教諭と知識、意見を交流でき、多くのものを得られたのが成果です。初任者の時

は、自分のものを作り上げるのに精一杯で他の教諭の情報まで頭が回らなかったのですが、

5年たって、ここ大成荘で自分の成長に気づけたことが心に残ります。初任者の時は東原先

生の話がすごく高度で難しく感じられていたのですが、この合宿で先生のご指導がとても心

にしみ、こんな難しい指摘・見方をたった一言でできるのだと、指導者としての在り方も学

ぶことができ、本当にうれしく思いました。

☆Cabriソフトでの作図がこれからの教材開発、教材研究に役に立つと思いました。CASA、

Cabri を使いながら2学期の指導に生かしていきたいと思います。若い皆さんと一緒で、

こちらもいろいいろな意味で刺激を受けました。自分にできることはできるだけやってお役

に立てたらと思います。少々きついことも申し上げましたが、これからもしっかり研修して

いって欲しいと思います。

画面右から 東原先生、森下さん、西尾さん

★3日間、研修を支えて下さったサポートスタップの感想です。

☆夜を徹して学ぼうとされている先生方の熱意を感じました。

日野の先生方はすごいパワーをお持ちです。(森下)

☆3日間を通して、参加されている先生方の表情がどんどん変わってきたのを実感しました。

最初は硬い表情をされていた先生も、発表会では、こちらが圧倒されるようなパワーを感じ

ました。(西尾)

★最後に、3日間、時には裏方として、時には的確かつ鋭いご指導をくださった東原先生のコ

メントです。今思えば,私が日野市の教育の情報化にかかわらさせていただいたきっかけ

は,5年前の,ここ大成荘の初任者研修といえます.その翌年には,教育の情報化プランを

策定するお手伝いをしました.そして,3年目にICT活用教育推進室が設置され,小学校

の情報環境整備,4年目に中学校の整備と続き,その間に校務支援システムの導入や日々発

信できる学校Webサイトへのリニューアルも行われました.この物的環境整備は人的な環境

整備と組み合わされたとき初めて効果を発揮します.日野市のいわば人的環境整備といえる

ものは,5年前の大成荘での初任者研修からスタートしたわけです.その後,情報システム

課の協力のもとに,ICT活用教育推進室長,メディアコーディネータによる推進と支援に

支えられて,管理職も,一般の先生方も,事務の方も,教職員全員が,様々な研修をベース

に,それぞれの役割を最大限に発揮して,教育の情報化のために活躍してくださっていま

す.「コンピュータ等を指導に活用できる先生100%」の最初の目的を達成した日野市の

新たな目標は,ICTの活用によって,教員が自分の指導力を一段と向上させ,授業をはじ

め,学級経営,地域との連携などのもととなる人間関係力や企画力に至るまで,教師として

の様々な力量をさらに高めることです.今回の「ICTパワー合宿」での先生方の活動は,

与えられた研修課題をこなすのではなく,目的意識の共通性から自然発生的に構成された仲

間たちで,子どもたちや市内の先生方を思い浮かべたとき必然的に出てくる具体的なゴール

を定め,最適な役割分担で取り組まれ,私の期待を遥かに凌ぐ成果をあげられました.日野

市の中で,年齢を問わず,ICT活用教育の新たなリーダーと仲間が生まれていることを実

感した研修会でした.

宿泊研修で学んだことを生かしていく

初任者研修宿泊研修会に参加した初任者の先生の感想です。

子ども達とともに学びながら、未来の教育界を担っていくべき存在になる先生方です。

☆いつもとは違う場所での研修で、気持ちは高まる反面、いつも以上に時間など集団行動や礼

儀というものを意識させられました。講師の先生のお話からは、改めて授業を計画する際に

気を付けていきたいことを確認させていただくことができました。伝えたいことをねらいを

もって伝えていきたいと思います。また、たくさんのゲームや自然と体験する活動を教えて

いただきました。2学期からどんどん生かしていきたいと感じました。

☆これまで、野外活動や自然体験活動について「教師の思い」という考え方があまりありませ

んでした。プログラムとして組まれているからやるという印象でした。しかし、今回の研修

で、1日目に「子ども達に味わわせたい体験活動」を考え意見交換できたのは、私にとって

一番の収穫だったと思います。パワーポイントで企画する際も、まず自分の思いやねらいを

明確にして考えることができました。これからも子ども達にこうなって欲しいという姿を常

に考えて指導計画を作っていきたいです。

☆自然体験活動では、多くのゲームを通して「自然の豊かさやおもしろさ」を感じることがで

きました。子ども達にもこのように感じさせるためには、実際にたっぷり自然にひたらせる

ことが重要だとわかりました。「見えるもの」だけでなく「見えないもの」に気づかせる工

夫をあらゆる授業や学級活動に取り入れる必要性を学ぶことができました。また、パワーポ

イントの効果的な使い方を学べてとても勉強になりました。今回のようなプレゼンにおいて

も、人を引きつけるようなスライドを作れるよう努力していきたいです。

☆今回の研修を通して学んだことは2つあります。

1つ目は体験活動を通して自然の中のものを様々な角度から見られるようになったことで

す。葉っぱの色のグラデーションであったり、葉には様々な特徴があることなど、普段はあ

まり意識していないことを気づかせていただきました。2つ目は、協力することの大切さで

す。キャンプファイヤーでの班活動、それからパワーポイントを使っての指導計画作りで

も、周りの仲間に助けられながら完成することができました。この研修で学んだこと、感じ

たことを今後の教育活動で役立てていきたいと思います。

☆今回の研修では、様々な体験活動を自ら体験し、また自然体験活動の歴史や必要性などを体

系的に学ぶことができました。この研修を通して感じたことは「人とのかかわり」がとても

大切であるということです。グループ活動での協力体制はもちろんのことですが、この研修

について考えてみても、非常に多くの方のサポートが合ってこそ成立していることに気づき

ました。この研修を通じて学んだことを今後の職務に生かし、人への感謝の気持ちを忘れず

に努めていきたいと思います。

ICTパワー合宿の成果

|  |

| 3日間、最適な研修環境になるように準備して下さった東原先生を初めとする信州大学スタッフ。サーバーを立て、すべてのコンピュータをLANでつなぎます。 | 早起きして、自主的に研修環境構築の お手伝いをしている教育センターの 大澤先生と受講者の先生方。 |

|  |

| 実は、昨日の夜の自主研修後、ケーブルの 巻き方など、ICT環境設定の裏方としての 基本的なレクチャーもいただきました。 | ビデオ撮影は、教育センターの河野先生。 |

|  |

| 算数チームと理科チームが合同でそれぞれの成果を発表し合い、意見交換しました。 | |

厳しい意見が飛び交いました。今後の修正に向けての貴重な意見です。

「そのコンテンツを提示して、子どもは本当に理解できるのか」

「教師の自己満足の授業ではないか」

「教師が次々と提示しても子どもは消化不良になるだけ」

「コンテンツは精選して子どもに考えさせる時間を取るべき」

「子ども自らが問題解決の手段としてコンテンツを活用する授業が必要」

「子どもが主体的に学べるような授業展開の工夫が必要」

「コンテンツを提示する際の言葉かけ(発問)が重要」

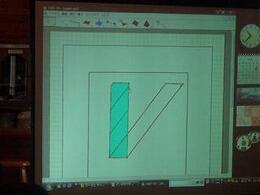

算数チームの先生方が作成したコンテンツです。さっそく、昨日紹介を受けたCabriの

ソフトで、第4学年の四角形や第5学年の図形を学ぶ教材を開発しました。

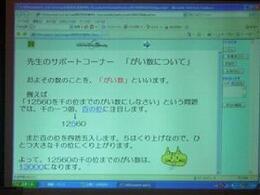

ベテラン教諭が、「インタラクティブ・スタディの評価画面の見方」の解説を作成しました。

インタラクティブ・スタディの教材開発をしました。

(第1学年:たしざんひきざん 第2学年:長さ 第4学年:およその数 )

理科ねっとわーくを活用した理科の授業指導案。

理科ねっとわーく活用法のガイドを作成しました。(日野市オリジナル活用目的別)

目から鱗・・・最後のミニ講義

今朝も朝から良い天気です。

昨日の野外体験活動を生かして、各自、指導計画を作成しました。

その概要をプレゼンテーションソフトを用いて発表します。

これは、各教科や総合的な学習の時間に、児童・生徒が体験活動から学んだことをまとめ、

表現する学習につながります。

ICT活用指導力C-3

★初任者の先生方の作成しているスライドをご覧になった東原先生が、急遽、ミニ講義をして

くださいました。わずか30分でズバリとポイントを押さえた講義です。

講義中、初任者の先生から、感動する声があがりました 。

「目から鱗」、貴重な時間だったようです。

【東原先生ワンポイントレッスン】

☆作成途中のスライドをチェックしてみましょう

・表題は?

・文字の大きさは?

・派手なアニメーションはNG

☆プレゼンテーションソフトを授業で使う時のコツ

完成させたものを見せるのではなく、黒板と同じようにその場で書く。

☆発表で失敗しないためのコツ

・「あれ?プロジェクターで映らない。どうして?」

・・・コンピュータの画面を絶対に出させるコツ

・提示した画面を読み上げるだけではだめ。語りと画面の組み合わせで訴える。

(画面は文章だったり、構造的に整理した図であったり・・・)

・「スライドショーの画面切替は,矢印キー ↓ ↑ で」・・・・マウスは使わない.

★スライドの修正後は一人一人の発表です。

★3日間のすべての行程を終え、大成荘の清水所長に参加していただき、閉校式を行いました。

清水所長には、野外活動の講師の先生の紹介や、ICT環境を作る際に大変お世話になりました。

★夕方、セミの声がにぎやかな市役所に戻ってきました。

出迎えた浮須参事のお話を聴いて解散です。

それにしても東京はなんて暑いのでしょう。

八ヶ岳高原で学べた3日間は最高の環境でした・・・