推進室情報 2008年

秋の夜長の幽玄の美

暗闇の中に透き通った虫の音が響きます。篝火に浮かぶ幽玄な世界です。

天空には三日月・・・(3日後が上弦の月)

藝術文化の薫るまち日野のイベントで、本日は午後6時から中央公園で、『第5回ひの薪能』が開催されました。今年は、源氏物語千年にあたり、実践女子大学「源氏物語千年紀」企画と共催して開催されました。

金春流能「葵上(あおいのうえ)」・・・シテ方金春流八十世宗家 金春安明

大蔵流狂言「酢薑(すはじかみ)」・・・大蔵 千太郎

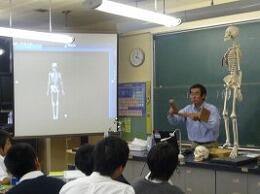

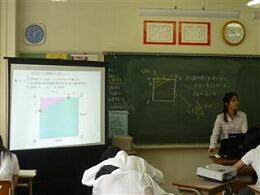

日野第七小学校研究発表会

|  |

| 馬場武教育委員長職務代理者のご挨拶 | 帝京大学星野昌治先生ご講演 「これからの理科教育について」 |

| |

| 島崎校長先生と日野第七小学校の先生方 |

公開授業では、この効果も示されました。

以下、公開授業で児童が書いた学習カードの抜粋です。

◆1年生

・みじかなどんぐりが芽を出すとはおもいませんでした。

こんどドングリをひろったらうめたいです。

・どんぐりがきになったからびっくりした。わたしもうえてみたいです。

・どんぐりがきになってまたつぎのいのちがうまれることをしってうれしかったです。

◆2年生

・ほねが全体にうつることがわかった。ダンゴムシの中を見ることができておもしろかった。

ころさないでなかを見れることがすごかった。もっともっととそだてたい。

・ダンゴムシはエビやカニのなかまだからワラジムシもそうなのかな?しめったはっぱを

たべることがわかった。だから、もっともっとダンゴムシのことをしりたい。どうして

こどものときはちゃいろなんだろう。これからもダンゴムシをそだてていきたいです。

・ダンゴムシをX線やCTで見てやっぱりすごかった。ダンゴムシのなかみを見て、ほかの虫

や生きものも見たけれどもっと見てみたかった。ダンゴムシってこんなふしぎも

あるんだなーと思った。

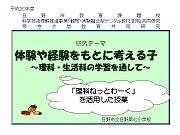

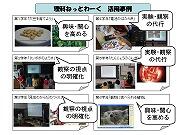

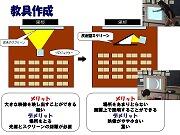

★研究発表では、4月から半年間にわたる研究の取組が紹介されました。

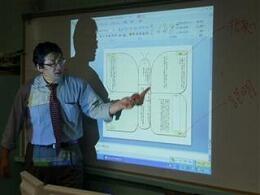

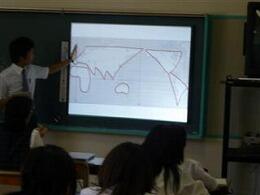

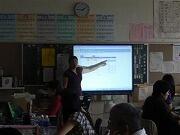

自作スクリーンの紹介もありました。(クリックすると拡大)

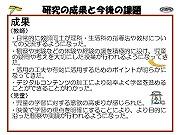

★研究の成果と今後の課題として、次のような報告がありました。(クリックすると拡大)

★当日の室長プレゼンの資料です。公開授業の様子もわかります。

下の画像をクリックしてダウンロードしてください。

気付きの質を高める

本校は日野市の研究奨励校です。

「体験を通して考える、なかだっ子の育成」というテーマで、生活科、総合的な学習の時間の研究に取り組んでいます。

本日は第1学年の生活科の研究授業がありました。

単元名「はなが うたうよ るん らららん

~ とれたね たね たね はなの たね ~ 」

新学習指導要領の生活科の改訂の趣旨をよく理解して構成された授業展開でした。

|  |

| 「全部でどのくらいのアサガオの種が できたのか数えてみましょう。」 ・・・種の入った箱を書画カメラで 拡大掲示しています。 | 「春に一人一粒のアサガオの種を植え、 大切に育ててきましたね。育ててきた アサガオの成長を振り返りましょう。」 ・・・プリントアウトしたアサガオの 画像を提示しています。 |

|  |

| 「アサガオの種を他の種と比べて みましょう。」 ・・・種を書画カメラで 拡大掲示しています。 | 協議会では、気付きの質を高めていく (自然の不思議さ、生命のすばらしさ等を 感じ取らせる)手立てについて、 活発な意見が出されました。 |

★本日の授業では、過去の体験活動(栽培)の振り返りや、小さな種を拡大提示するためにICTが活用されました。(ICT活用指導力Bー1、4)

今後、生活科、総合的な学習の時間で、教師の教える道具としての使い方はもちろん、子ども達自身が学習を深めるための活用が期待できます。伝え合い、交流することで、互いに考えを深めていく活動に発展できれば、と考えます。

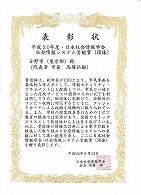

社会情報システム貢献賞受賞

日野市が一丸となって取り組んできたことが評価され、大変うれしく思います。

多くの関係者の支えに感謝いたします。

【日野市の電子自治体推進が表彰されました】

9月に市は日本社会情報学会「社会情報システム貢献賞」を受賞しました。

これは、小・中学校のICT活用、セキュリティー対策などの市の先進的な取り組みが、

全国自治体の上位に位置し、社会情報システムの発展に大きく貢献したとして表彰されたものです。

今後さらに質の高い行政運営を目指し情報化を推進していきます。(情報システム課)

★情報システム課長に、賞状と盾を見せていただきました。

賞状には次のように書かれていました。

【表彰状】

平成20年度・日本社会情報学会

社会情報システム貢献賞 (団体)

貴団体は、副市長がCIOとなり、市民参加を

基本的な考え方として、情報セキュリティ・

マネジメントにも配慮しつつ、市民と一体と

なった行政サービスの提供のためにICTを利

活用してきた。他団体に先駆けて、全税目の

コンビニ収納に対応するとともに、クレジッ

トカードによる収納も試験的に取り入れてい

る。また、学校の授業改善等のためのICT

教育の推進では定評があり、全国でもトップ

クラスとして他団体からも注目を浴びている。

以上、貴団体の情報化計画による電子行政を

推進した取り組みと社会情報システムへの貢

献に対して深い敬意を表し、ここに日本社会

情報学会・社会情報システム貢献賞(団体)

を贈り表彰します。

移行措置

本日夜、都庁で、学習指導要領の移行措置期間における教育課程編成等にかかわる

説明会がありました。

今年の3月に告示された新しい学習指導要領に基づく教育は、小学校は平成23年度から、

中学校は平成24年度から完全実施されますが、来年度から「移行措置」で、新しい内容が

先行して実施されることになります。

特に、算数・数学や理科は新しい内容が入ってきて、授業時数も増やす必要が出てきます。

これらに関係する資料は全て文部科学省のWebサイトに掲載されています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

8月末に2日間にわたって実施された新教育課程説明会

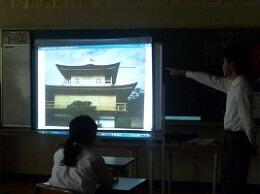

効果のあるICT活用

メディアコーディネータがお邪魔しました。

| 第1学年英語 Let,S Read 1 What Do You Treasure? ◆ICT活用のポイント ・授業のポイントを確認する⇒e-黒板活用 ・ネィティブな発音での音読⇒デジタル教科書 (音声、フラッシュカード) ・授業の効率化⇒デジタル教科書(本文提示) ICT活用指導力Bー3,4 |

| 第1学年国語 「蓬莱の玉の枝」竹取物語から ◆ICT活用のポイント ・本文中の歴史的仮名遣いや文語文の説明⇒ デジタル教科書(本文提示) ・資料提示⇒自作教材による プレゼンテーション ICT活用指導力Bー3 |

| 第1学年社会 「東京都中心部・臨海部の名所を調べよう」 ◆ICT活用のポイント ・地理学習に興味をもたせる⇒デジタル地図 ・都内の名所の名前と位置を知らせる⇒ 画面上でチェック、丸付け ICT活用指導力Bー1、Cー1 |

| 協議会では、本時のねらいは達成できたか、 ICTの 活用は効果があったか等について 話し合われました。 ・・・授業中の機器のトラブルはつきもの。 トラブルに遭遇したときに焦らずどのように対処するか、授業に空白をつくらないようにする臨機応変な対応、そして、トラブルを視野に入れた 事前の授業構想・準備が必要だということが話題になりました。・・・ |

大坂上中学校教育委員会訪問

★本校は昨年度までの2年間にわたって、学区の日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校と一緒に、小・中連携教育の実践研究に取り組んできました。昨年11月に研究発表会を実施して以来、全国各地の学校や教育委員会から多くの視察の方が見えています。

★全学級の授業を見せていただきました。

どの教科も、小学校で学んだ内容とのつながりを大切にしています。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

| 第2学年数学 平行と合同 小学校で既習した図形の内容を思い 起こさせ、図形の学習への意欲を喚起 させるために、デジタル教材 (教科書準拠のCDーROM)を 活用しています。ICT活用指導力Bー1 | 第1学年数学 方程式 等式の性質や以降を視覚的に 理解させるために、Web上のデジタル教材 (授業者が探したもの)を活用しています。 ICT活用指導力Bー3 |

|  |

| 第2学年理科 骨格と筋肉 自分自身の手足の動きを、 理科ねっとわーくのデジタル教材 (3D)や、全身骨格模型、自作の腕の 模型を活用しながら考えさせています。 ICT活用指導力Bー3 | 第3学年美術 透視図法を使った平面構成 作品へのイメージを高めるために、 デジカメで撮影した昨年度の3年生の 作品を、ほぼ原寸大にプリンターで 印刷して掲示しています。 ICT活用指導力Bー1 |

|  |

| 特別支援学級 生活単元学習 3年生が、スライドショーを見せながら、修学旅行の思い出を発表し、 1、2年生の質問に答えています。見事なプレゼンテーションに、 活発な質問のやりとりがありました。 ICT活用指導力Cー3 | |

東原教授へのインタビュー記事

日野市の取材記事から始まり、9回目となった昨日は、東原教授へのインタビュー記事でした。

教育ルネサンス【信州大学教授 東原義訓さんに聞く 〈ICTに偏見根強く〉】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080927-OYT8T00256.htm

★以下、記事の引用です。

「ICTは単なる道具に過ぎないのに、使いこなす自信がない不安から、必要以上に敵視する。教育は人間がすべきで機械がやるべきでない。子供同士のつきあいが希薄になり、教師との人間関係も疎遠になるなどとして、コンピューターは役に立たないと極論に走ってしまう。」

もちろん、ICTを導入するだけで学力が向上するという考え方は、早計に過ぎる。子供にとって意味がある使い方と、役に立たない利用法があるからだ。教師にとっても子供にとっても、教え学ぶための道具という視点を忘れてはいけないという。

「指導力がある教員が上手に活用すれば鬼に金棒。子供が自分で問題を解決する上で、コンピューターは重要な武器になる」。ICTを活用した実践を多く見ることが、座学の研修より大事だと訴える。向上心を持つ教員なら、それまで気づいていなくても、授業の発想を主体的に変えるきっかけが得られる場合が多いからだ。

みどりの大地 青い地球をいつまでも

|  |

本日の市民大ホールでの「アース」の映画会は、希望者多数で、急遽2回上映に。 | |

|  |

| この模型は、一人が一日の家庭生活で | 市内の清流(多摩川、浅川、程久保川、 用水、湧き水)に生息している魚。 |

|  |

| 毎年恒例の「緑と清流ポスター展」市内の小・中学生の作品です。 | |

さわやかな秋空の下で

秋空の下でひのっ子たちが大活躍しています。

|  |

| 日野第一小学校で・・・ | 仲田小学校で・・・ |

| |

| 日野第四小学校で・・・ |

第二幼稚園学校課訪問

|  |

| 本園のシンボル 赤い三角屋根 | 子ども達に大事に飼育されている ウサギとカメ |

?地域をつなぐこと

お話会、野菜栽培、自然体験等の園の教育活動に、地域の教育力を活用しています。

また、保育カウンセラーの活用、お母さんのおしゃべり会等、地域の子育て支援の拠点と

なることを目指しています。

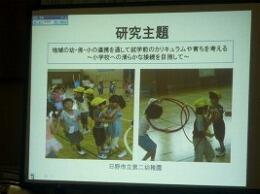

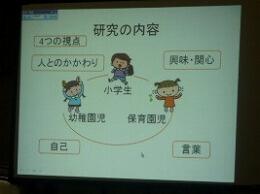

?幼・保・小の連携

小学校教育へ円滑に接続できるように、平山小学校や市立南平保育園との交流活動を

深めています。

|  |

| 大なわとびの成果は運動会で・・・ | 「明日の運動会来てね」 学校帰りの1年生が金網越しに・・・ |

| |

| 「いやいやえん」毎日お話の続きが楽しみ。 |

「めっきらもっきら どおんどん」 大きな絵本のイラストに釘付けです。

協議会で園内研究のプレゼンテーションを見せていただきました。

第四幼稚園学校課訪問

本年度は、より広く外へ開かれた園づくりに努めている、という説明を受けました。

Webサイトを活用し、積極的に情報発信を行って教育方針への啓発を図るとともに、

子育て支援の一端を担い、地域から頼られる園を目指しています。

◆協議会では園内研究のことが話題になりました。

「ふしぎ・・どうして?おもしろい!~小学校との連携を通して科学の芽を育てる~」というテーマで研究を進めています。隣接する日野第四小学校と、自然体験の交流を通して、科学の芽につながる幼児の姿を追究しています。

|  |

本園の運動会の伝統的種目。 竹馬は親子の共同手作り作品。 | 運動会の空を飾る万国旗制作。 国の名前も覚えます。 |

|  |

| 「とんぼのうんどうかい」を聞き、 「とんぼのねがね」を歌います。 | 「どらせんせい」 ・・・運動会シリーズのお話です。 |

|  |

| オオクワガタ発見。 図鑑で確認して大騒ぎです。 | バケツで古代米を栽培しています。 |

|  |

| 実は、四小から苗をもらったものでした。 | 実りの秋・・・キウイフルーツ |

|  |

| まだ青いミカン | 今年は豊作?ナツミカン |

| |

| カキ |

特別支援学級でのICT活用

これまでの授業支援で、担任の先生はICTの効果を実感されたようです。

次のように話されました。

「特別支援を要する子ども達は、文章や言葉だけだと理解することが難しいので、

視覚的に訴えることで、文章や言葉を理解することができます。また、子ども達は、絵やクイズなどの映像を見せることで、楽しく飽きることなく授業に参加することができます。」

特別支援学級の子ども達には、このような一斉指導の授業はもちろん、

さらに、インタラクティブスタディのように、子ども達一人一人に応じた学習が大変効果をもつのではないかと考えます。子ども達一人一人に力をつけ、可能性を拡げていく有効な道具として、特別支援教育でICTの果たす役割は大きいのではないかと思います。

デジタル教科書、Web上の教材、自作教材と、あらゆる教材を選んで活用しています。

(日野第三小学校 ひばり学級にて)

◇ICT活用教育と同様に、日野市は特別支援教育も注目されています。

夏季休業中に、東京都教育委員会が主催した「発達障害への理解と支援に関する講習会」で、日野市の取組を発表させていただきました。

8月21日(木) 豊島公会堂にて

初秋の風景

高幡不動尊の境内にて

平山城址公園にて

豊田周辺にて

秋に咲く花(中央公園)

|  |

| 中央公園に吹く風もさわやかです。 | ヒガンバナ |

|  |

| テイカカズラ | ヤブラン |

| |

| 斑入りヤブラン |

ヒガンバナ

明日は秋分の日。

市内の自然公園ではヒガンバナの観察会が行われるようです。

理科の授業と小・中連携

会場は日野第七小学校です。

本校は、理科の研究に取り組んでおり、研究発表会を10月3日(金)に控えています。

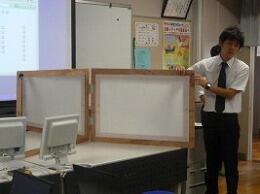

◆最初に、本校の委員が作製したスクリーンを紹介してもらいました。

この手作りスクリーンは、夏の理科ねっとわーくの研修で、講師の先生が紹介して下さったものです。明るい教室でもよく見える、プロジェクタのスペースがいらないので教室が広く使える、という利点があります。研修を受けてすぐに作製したという行動力に拍手です。経費は総額一万円ということでした。

◆今日の開発委員会は、それぞれの委員が作成してきた指導案(今後実践する授業)を

発表し合いました。その中で、小・中学校の教員が、子ども達の実態について互いに

情報交換し、一緒に理科の授業を検討していく良い機会がもてました。

・小・中学校の単元で共通するデジタル教材とその活用法について

(例えば「大地のつくり」など)

・実験器具等の扱い方について(例えばマッチが扱えないという実態など)

◆会のまとめに、信州大学准教授の三崎先生から、理科ねっとわーくの活用について

ご指導をいただきました。

・最初に教えるべきことを教えておくという意味での活用。(先行オーガナイザー)

・子どもの思考を一般化させることでの活用。シミュレーションなど。

(特に身近にないもの)

・子ども自身も活用できるように。

・まずは授業ありき。どんな力を付けたいかというねらいのもと、選んで活用。

・動画は作成者の意図がある。授業のねらいに適切な部分を活用。

三崎先生のご指導

議会の応援に感謝いたします

今日は一般会計決裁特別委員会(教育)が開かれました。

2名の議員が、ICT活用教育の成果についてふれてくださいました。

議会からエールをいただけたのは大変うれしいことですし、有り難いことだと感じています。

多くの方の支援と学校のがんばりにより、日野市のICT活用教育も成果が表れてきました。

これからも、ICTが日野市の特色となるよう、日野市の子ども達のために力を尽くしていきたいと思います。授業での活用、校務での活用、学校Webサイトの発信など、一層の充実を図っていきたいと思っています。

★昨日、取材を受けた新聞に記事が掲載されました。

教育ルネサンス【市立小中の全教員 パソコンで授業】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080917-OYT8T00255.htm

★文部科学省のWebサイトに、報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」のデータが掲載されました。

本体の資料編に国内のCIOの事例と国内のICT支援員の事例として、日野市の事例が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

報告書

授業を振り返る

馬場武先生の模範授業です。

馬場先生は理科教育の第一人者であり、現在、日野市教育委員会教育委員長職務代理者でいらっしゃいます。

今年度日野市では、理科教育の充実を図っているところですが、馬場先生自らの模範授業により、理科の授業の在り方を示して下さいました。

特に、

?子ども達が活動し、活発な話し合いによって問題を解決していく授業の展開

?子どもなりの論理や考え方を引き出す手立て

について示されました。

【第4学年「電気の働き」~光電池って乾電池と一緒かな~】

本校の研究発表会は1月23日(金)に開催されます。

校務の効率化を目指して

学校文書管理システムです。

すでに7月に研修を実施し、今日から本格運用となりました。

今後、教育委員会から学校、学校から教育委員会への文書の送付については、このシステムによって行われることになります。

(依頼、周知、回答といった文書はすべて)

印刷の必要がなくなり、ペーパレスが図られていきます。

中秋の名月

一雨ごとに夏から秋へ季節が移ってきました。

|  |

| 今、中央公園でピンクの花を咲かせているのはフヨウ(左)とミオヤギノハギ(右)。 | |

|  |

| にぎやかだった夜のセミ祭りも、聞こえなくなり、なんと庁舎5階の推進室の窓から 遊びに来たのはオオカマキリ。一緒にお月見です。 | |

| |

| 一面の薄い雲をおしのけ、東の空から見事な中秋の名月が姿を現しました。 (18:45の画像) | |

まずは先生が作成してみましょう

会場は滝合小学校です。

今回のテーマは「まず、先生自身が作成してみましょう」

自分自身が実際にバタフライマップを作成することで、授業で指導する際のポイントがより明確になります。

昨日は、国語の実践部会の先生方一人一人が実際に作成してきた模範のバタフライマップを発表し合い、信州大学の藤森教授から指導を受けました。

メディアコーディネータの活躍

2つの研究授業が行われました。

|  |

| 第1学年社会「世界の姿をとらえよう」 世界の略地図の書き方を演示。 ICT活用指導力Bー3 | 第2学年英語 「Speech ?‘My Dream’」 教師の質問に答える場面で(言語活動) その内容に関する画像を提示。(自作教材) ICT活用指導力Bー2 |

これは、市内の中学校における授業実践をまとめたものです。

研修会後に校長先生が、推進室に電話をくださり、

「メディアコーディネータさんの事例紹介はとてもわかりやすく、プレゼンテーションの見本のようでしたよ。」 と、お褒めの言葉をいただきました。

とてもうれしいことです。メディアコーディネータにとって大変励みになりました。

・・・実は、今日の研修会に向けて、推進室のOJTで練習していたのです・・・

昨日の練習風景・・・

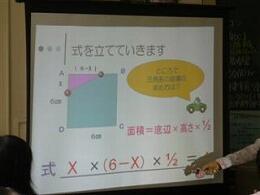

工夫された自作教材

第3学年 数学 「二次方程式の利用」

自作教材を提示して問題文のイメージをつかませ、立式できるようにする。

ICT活用指導力Bー3

実際に図形上の点がプレゼンテーションソフトのアニメーション機能で動いていきます。

図形の軌跡がわかるように工夫された力作です。

「とにかく使ってみよう」から「効果のない使い方はやめよう」へ

本校は、夏季休業中に、全員の先生が2学期に実施する指導案を作成し、信州大学の東原教授の助言をいただきながら、ICTを活用した授業について、校内全体で共通理解を図りました。そのときのキーワードは「ただ見せるだけではダメ」です。効果のある使い方を研究し、効果のないICTの使い方はやめるという一歩踏み込んだ実践に挑戦中です。

東原教授による夏の指導

今日は2つの研究授業が行われました。

|  |

| 第2学年理科 「電流とその利用」 コンピュータで微量な電流を計測し、 その結果から電磁誘導の規則性に 気づくようにする。(演示実験) ICT活用指導力Bー3 | 第1学年数学「方程式 不思議な計算」 導入で自作教材による課題をテンポよく 提示し、前時までの既習事項を 徹底できるようにする。 ICT活用指導力Bー2・4 |

| |

| 協議会では、教科を超えて、ICTの 効果的な活用について議論されました。 |

新聞社の取材

至急取材させてください。」

・・・授業でのICT活用ですか?校務の情報化ですか?それとも見える学校作りの

学校Webサイトによる発信についてですか?

「今回は授業でのICT活用ということに絞らせていただきたいと思っています。

市内の学校で日常の授業の様子を是非見せてください。」

先週、このような新聞社の依頼を受けました。

大変急なお話でしたが、同じ学区域にある小学校と中学校を選んで相談したところ、

すぐにOKをいただきました。本日はその取材日です。

◆平山小学校で

◇特別支援学級を含む全学級でICTを活用した授業を公開して下さいました。

・デジタル教材の活用

・Netモラル教材の活用

・自作教材の活用

・拡大した子ども達のノートの共有

・インタラクティブスタディの活用

など、あらゆる教科で、わかる授業を目指した指導の工夫が図られていました。

◇インタラクティブスタディを活用した算数の授業の後に、授業者と5年生の児童への

インタビューも行いました。

☆今日の授業(小数×整数、小数÷整数)では、コンピュータからどんなメッセージを

もらったの?どんなことを教えてもらったの?

・かけ算の答えの小数点を打つ場所を間違えてしまったので、

間違えないように教えてもらいました。

・かけ算の時にくりあがりを忘れてしまったので、そのことを教えてもらいました。

・わり算のあまりの小数点の位置が違ったので、このことを教えてもらいました。

☆普段の教室の授業と比べてどうですか?

・先生の授業も好きだけど、コンピュータの勉強だと

じっくりマイペースで落ち着いてできます。

・普段の授業はみんなと楽しくできるから良いけれど、

わからないことは聞きにくいです。

・コンピュータは間違えると一つ一つアドバイスをくれて教えてくれます。

よくわかるようになります。

・コンピュータの授業は誰も騒ぎません。みんな集中して勉強できます。

◇ベテランの先生へのインタビューも行われました。

〇ICTにより変わったこと・・・校内で教材を共有し、創り上げていくこと

・自分が知恵を出し、若い先生からは操作を教えてもらいながら、

一緒に教材を創りあげることができるようになりました。

・自分が若い頃は、先輩から一方的に教えてもらうだけでした。

一緒に学び合う機会はなかったように思います。

・作り上げた教材はみんなで共有できます。また、活用した先生が

さらによいよい教材にしようと手を加えていき、

どんどん質の高いものになっていきます。

〇ICTの効果について

・使わなくても授業はできますが、子どもの理解度や学習意欲が違います。

・子ども達の目の輝きを目の当たりにして効果を感じています。

・いくら子どもを引きつける話術があっても、工夫して作成した教材や

画像にはかないません。

◆平山中学校で

◇理科の授業を公開していただきました。

第3学年「運動の規則性」の導入部分の授業です。

小学校第5学年で学んだ振り子と衝突の学習の復習しながら運動エネルギーの学習へ

興味をもたせることがねらいです。

|  |

| 従来は教卓の周りに集めて行った 演示実験も、実物提示装置で拡大され、 分かりやすく見ることができます。 | 理科ねっとわーくを含むWeb上の いくつかの教材(衝突や振り子に関する ダイナミックな教材)の一部を見せて、 生徒に興味・関心をもたせています。 |

◇授業後に、教務主任(主幹教諭)とベテラン教諭にインタビューが行われました。

〇校内に広めるコツ

・最初はみんな不安な気持ちです。でも、やらなければならない環境の中で、

「こんなふうにやったらできちゃった」という気軽な事例を示して広めていきました。

やってみれば何ということもないという安心感をもってもらうのが第一歩です。

・今までの指導方法の全てを変えるのではなく、話術だけ、言葉による説明だけでは限界

だった部分が解決できることを実感してもらいました。

・ICTに振り回されないよう注意が必要です。

ICTはあくまでも授業デザイン力の一つの手段ですから。

〇ICTの効果

・理科の場合は、実際には実験できなかったり見ることができないことも、

映像と共存することで、できてしまいます。

・各教科で授業が効率的になり、その分、手厚く工夫した指導ができます。

生徒が活動したり考えたりする時間も増えます。

・能力的に厳しかった生徒も、途中で投げないで興味をもって取り組んでくれます。

最後までがんばっています。

◆取材を終えて・・・

◇一日中、日野市の学校を取材して下さった記者の方にインタビューさせていただきました。

「取材前に疑問に思っていた“ICTを活用すると学力が向上するのか”という課題が、自然と自分の中にすとんと落ちた気がします。見せていただいた小学校も中学校も、授業中の子ども達の真剣なまなざしが印象的でした。子ども達が一生懸命に考えている姿に感動しました。

全員の先生がICTを活用した授業ができるようにするまで、それぞれの学校は大変なステップがあったのだと思います。管理職の先生を中心として築かれた校内のネットワーク化のこともよくわかりました。また機器の整備だけではなく、新たな組織を設立して、メディアコーディネータ制度など学校のバックアップ体制をとってきた教育委員会のしくみにも感心しました。」

校務支援システムの積極的な活用

前回は「授業での積極的なICT活用」についてがテーマでした。

今回のテーマは「校務支援システムの積極的な活用」と「情報モラル教育の充実」です。

|  |

| ?校務の情報化について、それぞれの学校の 現状を全体で共有しました。 | ?校務支援システムの機能 (うまく活用していきたい機能) についての確認です。 |

|  |

| ?グループを作り、先進的に取組んでいる 学校の様子を聞きながら、それぞれの学校 の課題を解決するための話し合いを しました。 | ?最後は、メディアコーディネータが、 「Netモラル(教材)の活用方法と市内の 実践事例」について説明しました。 |

本委員会に出席後、学校に戻って教務部と相談し、すぐに校内研修の計画を立てた学校もありました。頼もしい推進委員の先生方です。

校庭の芝生化第1号

校庭を芝生化するメリットとして、

?児童の運動不足解消や体力の向上

?学習材としての活用

?維持管理作業等を通じての新たなコミュニティの形成

?温暖化対策としてのヒートアイランド現象の緩和

などがあげられます。

本校の芝生化は、東京都の「10年後の東京」に基づく「元気な子ども達を育てる校庭芝生化」事業を受けたもので、日野市で最初の試みです。

今後は、児童、保護者、地域住民約130名(どんどん増えているとのことです)で結成した「緑の学舎応援隊」が、協働で芝生の維持管理をしていきます。

オープンセレモニーでは、東京ヴェルディーの皆さんとラモス瑠偉選手をお招きして、6年生の児童とサッカーを楽しみました。

市議会もICT化

今回から、本会議は、インターネットにより中継されることになりました。

これにより、市民が、日野市のWebサイトにアクセスすることで、

自宅等のどこからでも、生中継でリアルタイムに本会議等を視聴することができ、

また、録画映像をいつでも視聴できるようになりました。

今日は一般質問の第1日目。初めてのインターネット中継が行われました。

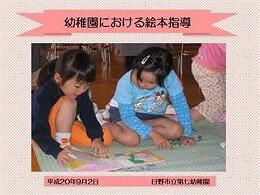

読書活動と幼・小・中の連携を考える

前回までは、導入された学校図書館ネットワークシステムの活用についての話題が中心でしたが、今回は、読書活動の充実をめざして、それぞれの学校の取組を紹介し合いました。小・中学校だけでなく、幼稚園の代表者も出席し、事例を紹介してもらいました。読書活動という視点から、幼・小・中の連携を考えるよい機会となりました。

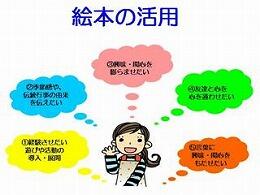

|  |

| 【第七幼稚園の事例】 就学前教育では、「話を聞く・話をする・話し合いをする」という言語面の指導を重視して行なっていますが、これらの活動を支えている教材の一つが物語や絵本です。特に幼稚園では、5つの視点から絵本を活用しているという事例や、 幼児が好む絵本等も紹介されました。 | |

| 【日野第三小学校の事例】 週3日の朝読書の時間には、保護者の読み 聞かせボランティアが活躍しています。 今日の連絡会には、ボランティアの代表の方も来て下さいました。学校と保護者との連携した読書活動の取組について、プレゼンテーションされました。 |

| 【三沢中学校の事例】 学校図書館ネットワークシステムが活用しやすいように、図書室内の机等の配置を新たに変えたことや、国語の授業で、生徒がお勧めの図書の帯を作成していることなどがプレゼンテーションされました。 |

「おはよう!」から始まった2学期

夏休み中の宿題の作品を大事そうに抱えて、いつもより早く学校に着いた子が多かったようです。奇数月は市の職員も一緒になってそれぞれの学校に出向き、一緒にあいさつ運動に参加しています。ひのっ子にとって、実り多い2学期になりますように・・・

平山小学校にて

夏季休業中の学校課訪問

休み中でしたので、、子ども達の学習している姿を見ることはできませんでしたが、

管理職の先生や主幹教諭の先生から学校の概要を説明していただいたり、諸帳簿の点検を行わせていただいたりしました。

それぞれの学校は、みな、来週から始まる新学期の準備に忙しそうです・・・

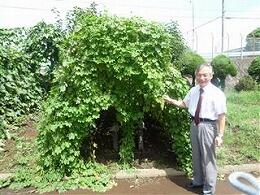

|  |

| 8月26日(火):日野第一中学校訪問。 新校舎に移るまでの仮校舎生活2年目です。 緑のカーテン(上画像)など、ひのっ子エコアクションに積極的に取り組んでいます。 | |

|  |

| 8月27日(水):日野第三中学校訪問。 昨年度のICTの研究を生かし、授業改善に取り組んでいます。 ヒマワリ花壇(左画像)や太陽農園(右画像)も、実りの秋を迎えようとしています。 | |

|  |

| 8月28日(木):日野第七小学校訪問。 10月3日の研究発表に向けた校内研修も兼ねました。 画像は、観察池の水中ポンプを動かしている ハイブリットシステムによる発電装置設置です。 | |

|  |

| 8月29日(金):夢が丘小学校訪問。 校務支援システムによる通知表作成で、所見内容の質が 上がったというお話を受けました。夢が丘版所見文例集ができつつあります。 画像は、見事に実ったヘチマ(左画像)とツルレイシ(右画像)の収穫後の様子です。 | |

夏季休業中のICTに関する校内研修

メディアコーディネータも、派遣要請のあった学校へ、校内研修支援に伺いました。

日野市の学校が組織で動いており、ICTに関してもOJTが活性化してきた・・・ということを実感しています。

日野第五小学校:校務支援システムの成績管理の研修。教務主任の先生が中心となり、ICT担当の先生もその補佐役を務めました。メディアコーディネータは、事前に教務主任の先生の相談を受け、レクチャーに伺いました。当日は補佐役です。

日野第二小学校:インタラクティブ・スタディの活用研修。2学期の授業に向けた教材設定、評価画面の活用法の研修です。研究主任の先生が中心となり、市内の他校の実践者も講師として参加です。(ICT活用委員会算数実践部会のメンバー)

七生中学校:校務支援システムの活用についての研修。教務主任が中心となりました。

学校評価に関する研修

内容は学校評価についてです。

日野市では、学校がこれまでも行ってきた学校評価を発展させ、

学校運営や教育内容の改善・充実につなげるようなシステムを構築するために、

今年度は、校長、副校長、主幹教諭を対象にした学校評価に関する学校組織マネジメント研修を、年度当初と夏にそれぞれ2回ずつ実施しています。

5月に学校評価プロジェクトチームを立ち上げて、評価を視野に入れた学校経営重点計画表を検討し、まとめています。

この学校経営重点計画表は、各学校が目指す教育をどのように行っていくかについて、

理念に終わることなく具体的で検証可能な経営目標を設定し、それを実行するための手立てや評価までを見通したものです。

近々試案としてまとめる予定となっており、各学校は、この学校評価プロジェクトチームの試案に基づき、10月までにそれぞれ学校経営重点計画表を作成する準備を進めていきます。

全庁のサポート体制

校務支援システムのサーバーの調子が悪く、始業前から、情報システム課、庶務課の職員がすぐに推進室に集まり、その対応に追われていました。(幸い午前中には復旧しました)

|  |

| 水量の増した浅川(写真提供:滝合小学校) | 新井橋から都心方面に向かって・・ |

今日のようなことがあってもパニックになりません。

「正常に動いていて当然」のシステムの裏側には、それを支える職員と全庁のサポート体制があります。学校もまた、システムには必ずトラブルが起こる可能性があることを理解してくれています。朝から校務支援システムの校内掲示板によるペーパーレス職員会議を予定していた学校が、急遽、共有フォルダによるペーパーレス会議に切り替えるといった一幕もありました・・・

緊急対応本部となった推進室。情報システム課とは日常的に連携が図られており、

いざというときも心強い支援をいただいています。

ICTサポートスタッフの感想(夏季ICT活用教育研修)

以下の感想は原文そのまま掲載させていただきました。

◇プレゼンソフト、ICT機器担当

夏季研修ではいろいろとありがとうございました。

書画カメラ、e-黒板の研修については、人数は少なかったのですが充実した内容で研修が

出来たのではないかと思います。先生方の授業形式での発表はかなり好評だったとお聞きし

ました。PowerPointはどういうわけか大人気でしたが、先生方はきっと書画カメラ・e-黒板

などは普段の授業でだいぶ利活用しているんだと思います。来年度は、さらに応用で、ICT

機器とソフトを組み合わせてさらに一歩進んだ研修内容で実施できたら、と思っておりま

す。NETモラルの講習もチラッとだけ、拝見しましたがこちらも少人数ということで、かな

り密な研修ができたのではないかと思います。先生の模擬授業も大変興味深く、こちらもい

ろいろと勉強になりました。今後ともICTサポートスタッフとして頑張って行きたいと思っ

ていますのでよろしくお願い致します。(富士電機ITソリューション Iさん)

◇書画カメラ担当

・夏季研修会では、司会進行ありがとうございました。

昨年も同様の研修会をさせていただきましたが、今年は、模擬授業を取り入れました。

模擬授業は、実際の授業に結びついた操作をすることできました。

また、積極的な先生方ばかりで、楽しく研修ができ、ICT活用授業を行う為には、機器の

操作技術だけでないということも感じました。メーカーという立場としても、先生のアイ

デアは勉強になりました。また、e-黒板と書画カメラを一緒に使用することにより、製品

としての改善点も見えてきました。2学期から、楽しくICT機器を活用していただければ幸

いです。ありがとうございました。(カシオ計算機 Nさん)

・夏期講習お疲れ様でした!

私自身はICT講習会への参加は今年が初めてにも拘らず8月20日の会の午前中のみの参加で

大変失礼致しました。講習会では先生方の熱意が伝わり、機器に対する不安や苦手意識

も、「子どもたちのために!」という思いで吹き飛ばしているように感じられました。

講習会への参加人数は昨年よりも少なかったようですが設置・起動などをじっくり体験し

て頂けたのではないかと思います。(もう充分使える先生方が増えたというのもあるので

しょうね。)今後もICTサポートスタッフの一員として先生方、そして子どもたちにとっ

て理想的なICT環境を作るお手伝いができればと思いますのでどうぞ宜しくお願いいたし

ます。ありがとうございました。(カシオ計算機 Mさん)

◇e-黒板担当

夏季研修会では本当にお世話になりました。

今回、実際に模擬授業を行なっていただく機会が設けられたので、より実践的な研修会に

なったのではないかと思います。また、メーカーとしても「実際にどう使う」という部分を

今回いろいろと学ばせていただきました。やはり、普段授業をされている先生方のアイデア

はすごいと思いました。また、模擬授業では先生方から感想を聞くことができたので、さら

に発表に広がりが生まれたのではないかと思います。スムーズな進行、本当にありがとうご

ざいました。2学期もさらに活用が広がり、いろいろな授業でご利用いただけるといいなと

思います。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(内田洋行 Yさん)

◇スタディノート・インタラクティブスタディ担当

4日間研修会に参加させて頂きありがとうございました。

メディアコーディネーターの皆様お世話になりました。4月からスタディの支援業務に携わ

り、まだまだ勉強中の私にとって大変実りある研修会になりました。重ねてお礼申し上げま

す。特に、研修を行う立場と受講される先生方の間に立つことで気付けた点があります。

自分がお伝えする側にいる時は、?操作手順→?実用例→?このソフトを使用することで子供

達が得られるメリット・・・ などの順に重点をおいていました。しかし、一番に?をお伝

えすることが大切だと気付きました。先生方は、ソフトを利用することで得られる利点を何

となく理解なさっています。そのなんとなくを具体的な利点に変えることで、利用頻度が高

くなると思いました。また操作も全てをお伝えするのではなく、希望する実用例に沿って

絞ってお伝えすることで、より簡単に使用できると思って頂けるのではないかと思いまし

た。今回気付いた事をこれから行う研修会にいかしていきたいと思います。また、先輩のメ

ディアコーディネーターの方から更に学び、同時期にスタートされた方と切磋琢磨しなが

ら、先生方のサポートに力を注いで日野市のICT活用教育を活性化していきたいと思ってお

ります。これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

(シャープシステムプロダクト Mさん)

◇情報モラル研修担当

研修会ではお世話になりました。

参加された先生方の人数は少なかったのですが、とても密度の濃い研修会ができました。

今年は、昨年までの研修会から、一歩レベルアップした取り組みとして模擬授業を考え、

先生方一人一人に発表していただくという時間をとりました。先生方は皆さん真剣に授業の

中身を考えていらっしゃいました。感想を書いていただきましたが、もっと授業内容を検討

する時間が欲しかったと書いていらっしゃる先生が多かったのには驚きました。日ごろは多

忙なので、じっくりと教材研究される時間がつくれるのは夏休みの研修会としてはとても意

義があるのではないかと思いました。夏休み明けに、今回、考えていただいた授業内容で、

実際に授業してくれたら嬉しく思います。少しでも、日野市様のICTサポーターとして力に

なれれば嬉しく思います。今後もよろしくお願いします。(広教 Oさん)

◇デジタルカメラ活用担当

夏季研修会の進行及びサポートしていただきありがとうございました。

お陰様で参加された先生方は初めて画像ソフトを使用した方がほとんどだったと思いますが

研修がスムーズに進行できました。特に校務用名刺作成の実習の際は、メディアコーディ

ネータの方々がサポートして下さりとても助かりました。毎年、日野市様の研修は参加され

る先生方の研修内容について学ぼうとする意欲がとても感じられ研修がやりやすいです。

参加された先生方は学級通信やホームページ作成等に活用していただければと思います。

どうもありがとうございました。(市川ソフト Tさん)

夏季ICT活用教育研修が終了しました(MCの感想)

今年の受講者数はのべ260名(受講者実数147名)でした。

すべての研修会で、ICTを活用した授業のイメージをもつこと、簡単な計画案をたてることを目的としました。2学期の実践が期待されます。

★以下、メディアコーディネータの感想です。

◇先生方が楽しみながら研修会を受けられているという印象が強く残りました。

朝から夕方までの長い時間にもかかわらず、意欲的に学ばれている姿に感動しました。

私自身もICTの授業での使い方を今より学び、今後、さらに先生方の支援に役立つよう心

がけたいと思います。(O)

◇先生方のミニ授業が、深く心に残っています。

書画カメラやe-黒板、Netモラルなど、それぞれの研修会ごとに決まったテーマの中で実演し

ていただいたミニ授業は、参加された先生によってさまざまでした。改めて、ICTは先生方の

多様な使い方にフィットする道具なのだと感じました。メディアコーディネータは、ICTの活

用方法を先生方にお伝えしていく立場にあります。今後はさらに、自分自身が視野を広げる

こと、見識を深めることに努めたいと思います。(S)

◇夏季研修会が始まった当初は、他に負けない研修会にしようと、何とか上手いことやろうと

躍起になっていた気がします。しかし、様々な研修会を経験し、そこで多くの先生方とやり

とりさせていただくうちに、研修会というのは参加される先生方と一緒に創り上げていくも

のなのかもしれないと思うようになりました。実際に、研修会中は何度も先生方に助けてい

ただきました。即興で模擬授業をしてくださった先生、アッと驚くICT活用のアイディアを見

せてくださった先生、そして暑い中、長い坂を上って研修会に参加してくださった全ての先

生に感謝いたします。どうもありがとうございました。(M)

◇研修会を通して、自分自身もたくさんのことを学ばせていただきました。

たくさんの先生と交流でき、学校でのICTの活用状況を聞くことができました。

参加された先生方には、ICT機器の操作はもちろん、授業での活用の意見交換や模擬授業をし

ていただきました。こうした研修を通して、感動したことがあります。それは、パソコンが

苦手だとおっしゃりながら参加された先生も、さすがに教材を見極める力が非常に高いとい

うことです。「なるほど、こういう活用の仕方をすれば、学習意欲が高まったり、生徒・児

童同士が学び合える時間ができるんだ」と、自分では今まで気がつかなかったことを知るこ

とができました。今後も、先生方の授業のお手伝いをさせていただきながら、逆に、先生方

の経験や教材観を参考にして学んでいきたいと思います。

本当にありがとうございました。(K)

毎日、教育センターでの研修後、推進室で当日の研修の反省と、

翌日の打ち合わせを行ってきたMC(メディアコーディネータ)。

2学期の理科の授業の充実を目指して

毎月開催しており、この夏に集まるのは2回目です。小学校と中学校の先生が一緒になって理科の授業の在り方を考えることのできる良い機会です。最初の頃は、理科の授業にデジタル教材を取り入れることに抵抗感があった小学校の委員もいました。「理科は観察・実験を重視すべき教科だから」というのが理由のようです。そして、「これは使えない、もっとこういうのが欲しい・・・」と、デジタル教材の要望になりがちでした。しかし、委員会で互いにデジタル教材を紹介し合っているうちに、自然と意識が変わってきたように感じられます。

本委員会で、理科を専門としている中学校の委員の意見は、大変いい影響を与えています。

例えば次のような意見です。「我々は理科家だから観察・実験を行うのはあたりまえ。それにプラスしてデジタル教材を使う。」「使えるものを使う。」「時間があると、何が使えるかを絶えず探し続けている。」キーワードは、理科の授業を充実させるために、ねらいを達成するために、「何が使えるか」です。そして、「どのように使うか」です。

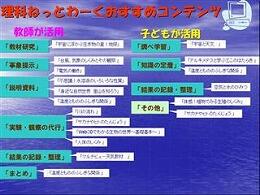

★今日の委員会では、ICTパワー合宿に参加した委員の報告と、

講義のVTRを視聴しました。

「理科ねっとわーくおすすめコンテンツ」

・・・教師の活用、子どもの活用と大きく2つに分け、

学習過程や学習方法別にコンテンツを紹介したプレゼンです。なかなかの力作です!

作成した委員による報告は、説得力がありました。

★別教室で国語実践部会の指導を終えた東原教授に、本委員会にも顔を出していただきました。今日は、午前中は、市内の中学校の校内研修の講師、午後は教育センターでの2つの研修会のご指導です。午前中から夕方まで、まる一日、日野市のご指導をいただきました。

いつもながら日野市のICT活用教育に、ご尽力をくださっていることに感謝です・・・

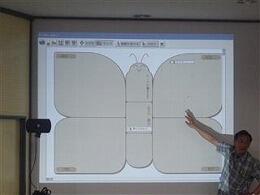

バタフライ・マップ法に挑戦

ICTを活用して、活用型の学力(思考力・判断力・表現力)を

育てようとする実践部会です。

この国語部会では、バタフライ・マップ法を活用して、子ども達に論理力を構成する思考の

枠組みを身に付けることを目指しています。

蝶の形をしたマップは、次の6つの部品から成り立っています。

・頭・・・・・・テーマ

・胸と腹・・・・自分の意見・主張

・右上の羽・・・根拠

・左上の羽・・・裏付け

・左下の羽・・・問題点

・右下の羽・・・問題点への解決

前回の部会では、信州大学の藤森准教授に、このバタフライマップの理論を教えていただきました。これを受けて、さっそく2名の先生が授業実践されました。2学期は、さらに実践を増やしていきます。その際、マップに書き込む活動で、ワークシートや付箋代わりに、スタディノートのマップ機能の活用を試みます。

1学期の授業実践を報告する中学校の部員と、アドバイスされる信州大学の東原教授。

CMS研修

「校務(CMS発信)」。

学校Webサイトの充実に向けて、学校のニーズに応じた機能について学ぶ研修です。 ICT活用指導力E-2

学校Webサイトの充実を目指して、副校長先生や事務職員の方も出席されました。

豊かな学びができるように

「児童・生徒の活用(スタディノート)」。

小・中学校に導入されているソフト「スタディノート」を活用して、子どもたちがお互いに伝え合い、学び合い、お互いの考えを構造化する授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力C-2、3

|  |

| 録音機能の活用(デジタルポートフォリオ) | 実践計画の発表 |

◇この夏のICT研修は3回目の受講です。自分のレベルが向上したので収穫ありの夏でし

た。自分の授業でどう生かせるか、自分のレベルに合わせてある程度イメージして研修に

臨むと良いことがわかりました。指導案を実施する際は、またメディアコーディネータの

皆様を頼りたいと思います。

◇実際に自分で体験し、楽しく周りの方とも気軽に交流することができ、ぜひ授業の中で上手

に活用してみたいなと思いました。担任している子ども達は、すでにスタディノートを

使った経験があるようで、「先生、コンピュータ室使わないの?」と聞かれます。ただ楽

しかったに終始せず、豊かな学びができるように私自身もスタディノートの使い方を模索

していきたいです。

◇1学期に、総合的な学習の時間で活用したものの、まとめの段階でやっと使えただけでし

た。もっと上手な活用方法はないか、実践事例を知りたいと思って研修に参加しました。

他の先生のお話や2学期に向けた実践計画の発表を聞いて、とても勉強になり、やる気を

いただきました。

教育のまち 日野ビジョン

|  本委員会委員長 明星大学の森下恭光教授(画面左) 本委員会副委員長 実践女子短期大学の白尾美佳准教授。 (画面右) |

|  |

| 加島教育長の挨拶。 「検討委員会の中でいただいた、たくさんの貴重なご意見は、学校教育への期待の表れであり、我々に勇気と使命を与えるものでした。今後、日野市の子ども達に生きる力をつけ、楽しく誇りに思える学校の実現のために努力していきたいと考えています。 引き続き、日野市の学校教育のサポートをよろしくお願いいたします。」 | |

きめ細やかな机間指導のような効果

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」。基礎・基本の完全習得ソフト「インタラクティブスタディ」を活用した指導方法(一人一人の理解状況の把握の仕方)を学ぶ研修です。

ICT活用指導力C-4 A-4

◆以下、受講した先生の感想です。

◇今日初めてタラクティブスタディを実際に使ってみました。

間違え方に応じたアドバイスや適切なほめ方が出て、本当に先生がつきっきりで授業してい

るみたいでした。全員にこのようなきめ細やかな机間指導のような効果ができるとは思って

いなかったので、驚きました。是非授業で使ってみたいと思います。

◇インタラクティブスタディについて大変勉強になりました。

2つの利点があるように思いました。

1つ目は、子ども一人一人の間違いの傾向がわかるので、個別指導をする際にどこを重点的

に指導すればよいのかが明らかになり、より充実した個別指導を行うことができるというこ

と。2つ目は、クラスの間違いの傾向がわかるので、自分の指導で足りなかったことや押さ

えが弱かった点が明らかになるということです。2学期は、テストの前に一人一人の学習状

況を把握してから実施しようと思います。

◇インタラクティブスタディについて多少のことは知り得ていましたが、今日の研修でソフト

の特色や実践での活用方法を学ぶ良い機会となりました。午前中は自分が児童になりきって

操作してみて、他の先生の感想も聞くことで、新たな発見がありました。午後は指導者とし

ての立場で、どう授業を組み立てるか、評価をどう生かすかを学びました。つまずいている

子がわかった時にどう対処していくか、そこはやはり教師の力量だと思いました。

◇特別支援学級の担任なので、2学期以降は児童に応じて活用していきたいと思っています。

個別に進められる良さを生かしたいと思うのですが、漢字が難しかったりするので、特別支

援学級の子どもに使いやすいシリーズが増えると良いなあと感じました。

組織で運用すること

杉並区では2学期から校務支援システムが導入されるので、そのノウハウを知りたいということでの視察依頼でした。校務支援システムをうまく運用するためには、組織としての取組が欠かせません。三中では、学校が組織としてどのように運用していくかといった点を中心にレクチャーし、後半は実習も行いました。

|  |

| 昨年度の研究主任、山田先生による ICT活用についての説明。 (校務、授業の両面から) | 長澤副校長先生の説明。 「組織として運用する際の副校長の役割」 |

| |

| 山口校長先生の説明。 「学校経営とICT活用」 |

大変うれしいのは、推進室や市内の学校Webサイトを事前に熱心にご覧になり、日野市の様子を調べた上での問い合わせが多いことです。全国の担当者の熱意を感じます。推進室では、問い合わせにはできる範囲でお応えしたいと思っていますが、市内の学校の視察については、学校現場に必要以上の負担をかけないことを第一に考えて調整させていただいています。

授業力向上研修

自己の授業の問題点や改善すべき点、自己評価の仕方を学ぶ「授業力UP研修」です。

12のグループに分かれて、各自の授業を撮影したビデオを持ち寄り、ビデオを再生しながら話し合いを進めています。この2日間で自分自身の重点5項目リフレクションシート(授業改善計画)を作成し、2学期以降の授業改善に役立てていきます。このビデオ再生法による授業分析の手法は、今年度で5年目。若手の先生方に定着してきました。

指導主事、教育センター所員も、各グループの担当者(指導者)として、入っています。

模擬授業から学ぶ

「情報モラル」。小・中学校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力D-1、2、3、4

コンテンツや掲示物を活用して模擬授業。受講者は生徒役。

◆受講者の先生方の感想です。

◇模擬授業形式だったので集中して研修に臨むことができました。

「Netモラル」は、事例を提示できるほか、ワークシートや疑似体験もあり、 どんどん活用

していきたいと思いました。また、他の先生の指導も拝見することができ、大変勉強になり

ました。あっという間の一日でした。

◇情報モラルの模擬授業を行うことを知ってえっと思いましたが、参加者のいろいろななタイ

プの授業も見れてよかったです。私自身も一つ指導案ができて、いつでもすぐにできそうで

す。低学年での情報モラルの学習に難しさを感じていましたが、やはり小さいうちから考え

方、態度を養っていくことは今日的な大きな課題の一つだと改めて感じました。家庭への啓

発も重要なので、保護者向けのコンテンツを使っていこうと思います。

不安な気持ちがなくなりました

「授業中の提示・児童・生徒の活用」。e-黒板や書画カメラ等の機器を操作し、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力 B-1、2、3、4 C-3

2学期の授業の構想を立てる。

受講者も生徒になって、ミニ授業の実演。

◆今日の研修会には、今年度日野市に異動して来られた先生が多く参加されていました。

以下、受講の感想です。

◇4月に日野市に赴任し、転入者研修以来のICT活用研修でした。

1学期はシステムに慣れるのに一苦労でしたが、ようやくスムーズに扱えるようになりま

した。ところが、授業中での活用はあまりできないどころか何かトラブルがあると対応で

きず何となく避けていたように思います。このような夏季休業中にゆっくりと教えていた

だき、初めて、こうやって活用できるのかということを知ることができました。書画カメ

ラ、e-黒板をもっと活用するためにも見通しをもって計画を立て、準備することがより必

要なのだなと感じました。2学期はまず使ってみるということをしてみたいです。

◇今年日野に異動して来て、書画カメラやe-黒板は、触っていませんでした。

怖がらずに2学期からは少しずつでも使っていこうと思いました。特に書画カメラの拡大

は、子ども新聞の記事等をクラスの皆に見せる時に使えたら時間の短縮になると思いまし

た。また、今日の研修で、児童が活用できるような授業ができたらいいなと思いました。

まずは、2学期の学校公開で、本日考えた理科の授業構想“温度計の目盛の読み方”にチャ

レンジします。

◇書画カメラやe-黒板の活用について、日頃から感じていたちょっとした疑問などをお聞き

することができました。学校では、他の先生方もお忙しいので質問するのが申し訳な

い・・・と思って聞けずに終わることがあります。今日は、少人数のグループで多くの方

から教えていただけてとても有意義でした。今年から日野に異動してきて不安もあったの

ですが、このような研修やサポート体制(メディアコーディネータ制度)があり、親切で

充実しているので有り難いです。不安な気持ちがなくなりました。

第三幼稚園学校課訪問

夏休みで子ども達の姿が見られませんでしたが、暑い中、先生方は2学期の準備にがんばっていました。

◆本園では、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を目指して、隣接している日野第一小学校との連携、交流を重視しています。

また、特別に配慮の必要な幼児を含む全ての園児の教育的ニーズに応じた支援や指導を行い、個に応じた教育の充実を図っています。このことについての説明を受け、協議しました。

◆本園の今年度の園内研究は食育です。

地域の専門家、保護者の方に協力していただいて、野菜などの栽培・収穫体験や、食にかかわる様々な行事を実施しています。

また、絵本などを活用して、食べ物に興味・関心をもつ機会を多く取り入れています。

◇園庭の実のなる木・・・豊作の秋を目前にして・・・

|  |

| ブドウ | リンゴ |

|  |

| ヒメリンゴ | カキ |

|  |

| バナナの花(左)と実(右) | |

|  |

| ネギとシソ | トウモロコシ |

|  |

| ニンジン | ナスとピーマン |

画像を効果的に活用する

夏季ICT活用教育研修後半の2日目。

「デジタルカメラ活用」。授業や学校Webサイトに、画像を効果的に活用する方法を学ぶ研修です。 ICT活用指導力C-3 E-1

◆受講した先生の感想です。

◇コンピュータ初心者の自分もめでたく最終目的を達成することができました。

デジカメで映した画像をコンピュータに取り込んで加工した経験もありませんでしたが、

大変分りやすく楽しく受講できました。やってみようという意欲もわきました。

◇画像サイズについて、プリント用やWeb用の大きさについてなどお話をうかがい、

それほど大きい必要がないことを理解しました。これからは小さい画素数で撮影しようと

思います。

◇トリミングや解像度の研修は、実用的ですぐに校務に生かせると思いました。

子ども達にも興味を与えるような授業の導入などに使うことができそうです。

◇今までは撮ったまま、四角くく学級通信に画像を貼り付けていましたが、今日の研修で

習ったことを生かして、子ども達が喜ぶような学級通信を作ってみようと思っています。

立体のイメージをもたせるために

本日より、後半の夏季ICT活用教育研修が始まりました。

本日の研修は「インターネット活用」。Web上のコンテンツを検索し、授業での効果的な活用方法を考え、授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力A-1、2 C-1

インターネット上には様々な教材があります。

これをいかに効果的に活用するか、午前中はなるべく多くのサイトやコンテンツを紹介してじっくり見てもらいました。

午後は、2学期の授業を想定してミニ授業案を作り、実演してもらいました。

ポイントは、なぜそのサイト(コンテンツ)を活用するかという明確なねらいをもつことと、ただ見せるだけでなく、見せ方(発問)が重要であることです。

様々なWeb上のコンテンツを知る。

ミニ授業を見せ合う。

受講者は全員が小学校の先生でした。算数、理科、生活科、

総合的な学習の時間のミニ授業が行われました。

◇以下、受講者の先生の作成したミニ授業案の一部です。

(1)単元名: 第6学年算数「立体を調べよう 直方体と立方体」

(2)活用するサイト、コンテンツ

・算数数学の思考過程をイメージ化する動画素材集

・教科書会社のWebサイト

(3)活用のねらい

立体のイメージをもつことが苦手な児童が多いので、いろいろな方法でイメージを

もたせたいと考えた。 その一つとしてインターネットを活用する。

(4)活用のポイント、タイミング

・工作用紙で作られた立方体の模型を展開する。その際に動画を見せ、

イメージをもたせる。

・アニメーションでいろいろな展開図を作ってみる体験をする。その後に、

実際に児童一人一人が工作用紙を使って展開図から立方体を作成する。

(5)児童・生徒への発問

・「立方体の展開図を書いてみましょう」

・「面をどのように並べたら立方体になりますか」