推進室情報 2008年

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について

日野市では、これまでも、子どもをネット上のトラブルから守るために、教育広報

「ひのっ子きょういく」や保護者向けの講演会、PTA研修会等で、

呼びかけをしてきたところです。

先日、東京都教育委員会からも、アピール文が出されました。

推進室では、その内容をわかりやすくして、保護者向けと子ども向けのお知らせを作成しました。

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について(東京都教育委員会)

子どもの携帯電話利用についてのアピール(PDF)

児童・生徒向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

保護者向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

「ひのっ子きょういく」や保護者向けの講演会、PTA研修会等で、

呼びかけをしてきたところです。

先日、東京都教育委員会からも、アピール文が出されました。

推進室では、その内容をわかりやすくして、保護者向けと子ども向けのお知らせを作成しました。

ネット・携帯電話に係るトラブル等に関する対応について(東京都教育委員会)

子どもの携帯電話利用についてのアピール(PDF)

児童・生徒向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

保護者向けのお知らせ

(画像をクリックするとダウンロードできます)

2月19日の本発表に向けて

★調査研究の中間報告は、どれも迫力、説得力のあるものでした。

日野市のプレゼンテーションの質は相当高いのではないか・・・という話題になりました。

中間発表会には、馬場市長、田口教員委員長をはじめ、多くの方が集まって下さいました。

★加島教育長が、4つの調査研究についてそれぞれ講評されました。

・日野教育の「底力」を感じました。OB(センター所員)の方の力を感じました。

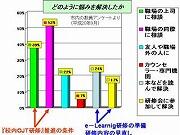

・教員に求められる資質・能力は指導力と調整力だと思いますが、教員のアンケート結果からも

そう感じました。実践研究を進めるためには、自己研修、自主研修が重要ですが、

それをどう推進していくかです。

・日野市が取ってきたICTの推進体制が全国から注目されています。基盤整備が終わり、

次はそれを指導でどう活用するかです。今進めている実践研究を生かし、今後は各教員の

工夫に任せて活用するだけではなく、ひのっ子の学力とICTを関連づけ、体系的に、

ICTをどの単元でどう使ったらいいのかを示していく必要があると考えます。

・全教科を担当している小学校の教員が理科を教えるために、そのバックアップ体制が必要です。

その一つとして、中学校の理科の教員との連携も有効ではないでしょうか。

全研修体系の中で、理科をどう位置づけるかも今後検討していく必要があります。

・日野市は教材の宝庫です。

毎年発行される貴重な郷土教育の資料集に加えて、これらの資料をデータ化する構想が

実現すると、教育センターが情報センターとしての役割を果たすことになります。

教育センター調査研究事業発表会は、平成21年2月19日(木)に実施されます。

日野市のプレゼンテーションの質は相当高いのではないか・・・という話題になりました。

中間発表会には、馬場市長、田口教員委員長をはじめ、多くの方が集まって下さいました。

| ★来賓の亀井浩明先生(教育センター運営審議会委員長 帝京大学名誉教授)から、コメントをいただきました。 「本日の中間発表会は、知的好奇心が刺激されました。 実践されている渦中の人の発言には迫力があります。 実践を踏まえて理論を構築していく・・・これこそが実践研究です。 情報化時代です。実践情報を相互に交換し合い、発展されることを願っています。」 |

★加島教育長が、4つの調査研究についてそれぞれ講評されました。

・日野教育の「底力」を感じました。OB(センター所員)の方の力を感じました。

・教員に求められる資質・能力は指導力と調整力だと思いますが、教員のアンケート結果からも

そう感じました。実践研究を進めるためには、自己研修、自主研修が重要ですが、

それをどう推進していくかです。

・日野市が取ってきたICTの推進体制が全国から注目されています。基盤整備が終わり、

次はそれを指導でどう活用するかです。今進めている実践研究を生かし、今後は各教員の

工夫に任せて活用するだけではなく、ひのっ子の学力とICTを関連づけ、体系的に、

ICTをどの単元でどう使ったらいいのかを示していく必要があると考えます。

・全教科を担当している小学校の教員が理科を教えるために、そのバックアップ体制が必要です。

その一つとして、中学校の理科の教員との連携も有効ではないでしょうか。

全研修体系の中で、理科をどう位置づけるかも今後検討していく必要があります。

・日野市は教材の宝庫です。

毎年発行される貴重な郷土教育の資料集に加えて、これらの資料をデータ化する構想が

実現すると、教育センターが情報センターとしての役割を果たすことになります。

教育センター調査研究事業発表会は、平成21年2月19日(木)に実施されます。

育センター調査研究事業の中間報告会

午後より、教育センターで、調査研究事業の中間報告会が行われました。

教育センター開設5年目。この調査研究も5回目を迎えました。

開会の挨拶をする篠原所長

4つの調査研究の中間報告が行われました。(以下の画像は、クリックすると拡大されます)

教育センター開設5年目。この調査研究も5回目を迎えました。

開会の挨拶をする篠原所長

4つの調査研究の中間報告が行われました。(以下の画像は、クリックすると拡大されます)

満月の夜

満月が顔を見せ始めたとたんに、突然の雨です・・・

それでも、南中時刻に近づくと、雲の切れ間から姿を現してくれました。

それでも、南中時刻に近づくと、雲の切れ間から姿を現してくれました。

予想する必然性、根拠を見つけて推論

今日は、ひのっ子教育21開発委員会の月例会です。

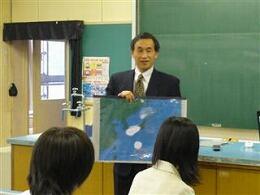

旭が丘小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

★第5学年「台風と天気の変化」 ICT活用指導力C-1

映像などの気象情報を用いて、天気の変化の仕方についての考えをもつことができるようにすることがねらいです。台風の進路については、規則性がきっちりとは当てはまらず、集中豪雨などの自然災害に結びつくことがあります。本時の学習をもとにして、次時は子ども達が台風について課題を追究する活動に入ります。

★研究授業で・・・

旭が丘小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

★第5学年「台風と天気の変化」 ICT活用指導力C-1

映像などの気象情報を用いて、天気の変化の仕方についての考えをもつことができるようにすることがねらいです。台風の進路については、規則性がきっちりとは当てはまらず、集中豪雨などの自然災害に結びつくことがあります。本時の学習をもとにして、次時は子ども達が台風について課題を追究する活動に入ります。

★研究授業で・・・

|  |

| まず、雲画像を見て、自作のお天気ボードに台風を書き込みます。続いて、それぞれが 予想した台風の進路を書き込みます。次に、 その後の雲画像4枚を見て、正しい台風の 進路データを書き入れます。 | グループごとに、予想と結果から、気づいたことを発表しました。黒板には、 各班のお天気ボードがずらりと並びました。 |

|  |

| 「台風の雲の動きを動画で確かめましょう。 雲の動きによって天気はどう変わりますか? 雨の量はどうでしょう?」 「台風シミュレータで、グループごとに 進路を確かめてみましょう。」 ★協議会で・・・ | グループごとに、理科ねっとわーくの デジタル教材を動かします。 「南のほうから北のほうへ動くのかな?」 「台風によって少し違うようだ・・・」 「偏西風と高気圧というのが 関係あるのかな?」 |

|  |

☆協議会では、予想の立てさせ方、デジタル教材の見せ方(視点の与え方)等について 協議しました。中学校の理科の教師と小学校の教師が意見を出し合いました。 このように、小・中の教師が集まって議論し、学び合うことができるのが この委員会の良さです。 ☆教師がどのような問いかけをしたらいいのか(思考を促す発問)、 グループごとに協議して、演じてもらいました。(ミニ授業) | |

|  |

| 協議会の途中でお見えになった東原教授が、予想の立てさせ方について、 ミニ模範授業をしてくださいました。 ポイントは「予想する必然性」をもたせること。その結果、科学的なデータと 比べてどうだったかを考えさせること。 | 日野第二中学校の山田悟志校長先生が、 本時の研究授業についてコメントを くださいました。ポイントは 「理科は根拠を見つけて推論する力を つけることが大切」、実証性、再現性、 客観性の観点から、子ども達が自ら 法則性を見つけていけるようにすること。 |