推進室情報 2008年

協同学習が展開されています(2)

昨日は、上記の(1)が終わった段階で、両校の授業者(担任)に推進室に来ていただき、東原教授の指導のもとに、以下のような打ち合わせを行いました。

(1)児童の活動の進行状況に関する情報交換

(2)何を共通の課題としていくか

(3)誰と誰をペアにするか

(4)児童へ何と指示するか

(5)掲示のタイミング

(1)児童の活動の進行状況に関する情報交換

(2)何を共通の課題としていくか

(3)誰と誰をペアにするか

(4)児童へ何と指示するか

(5)掲示のタイミング

協同学習が展開されています(1)

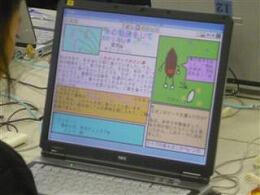

日野第四小学校と潤徳小学校の5年生による学校間協同学習が展開されています。

テーマは「お米」。 次のような手順で進めています。

(1)社会科の学習の発展として追究してきた成果をスタディノートにまとめる。

(2)相手校に伝える。

(3)質問や感想を送り合う。

(4)他校の友達からの返事を参考に、自分の作品を改善する。

◆このような学校間の協同学習が成立するための条件は、それに先立つ共通の体験活動があることです。それがないと、他校の相手に伝えたい内容をもつことができません。自分も体験し、相手の活動も知ったとき、お互いのやりとりが表面的でなく、学習が深まっていくのです・・・ 今回の実践では2校が共通して、米作りの活動を行ってきたことが鍵となっています。両校ともに、「米作り」の体験活動を、社会科の指導計画に適切に位置付け、社会科としての体験的な活動のねらいを明確にしていました。

*「スタディノート」:作品の作成とインターネット掲示板の返信機能による情報交換が可能な学校用グループウェアで、市内小・中学校 全校に導入されています。この掲示板の設定等に、メディアコーディネータもお手伝いしました。

テーマは「お米」。 次のような手順で進めています。

(1)社会科の学習の発展として追究してきた成果をスタディノートにまとめる。

(2)相手校に伝える。

(3)質問や感想を送り合う。

(4)他校の友達からの返事を参考に、自分の作品を改善する。

|  |

| 日野第四小学校にて | |

|  |

| 潤徳小学校にて | |

*「スタディノート」:作品の作成とインターネット掲示板の返信機能による情報交換が可能な学校用グループウェアで、市内小・中学校 全校に導入されています。この掲示板の設定等に、メディアコーディネータもお手伝いしました。

ICT審査始まる

今日から12月2日まで、セキュリティ部門のICT審査が始まります。

外部委託業者である専門家、推進室職員、メディアコーディネータで市内の全校を回ります。

昨年度までの2年間も、年に1回、現場指導という形で各学校を回ってきましたが、課題となったことは、セキュリティポリシー実施手順に基づく各学校の取組にかなりのばらつきがあったことです。組織としてしっかり取組んでいる学校には、継続して行うように意識づけを行うこと、また取組がなされていない学校には、強い啓発を行う必要があります。そこで、今年度は、実施手順の中から「これは絶対に守るべき事項」を10項目に精選し、この項目を11月の校長会であらかじめ明示しておきました。

10項目の審査項目を5段階で評価し、全ての項目において4または5という基準を満たすことが目的です。

審査結果は12月下旬に庁内で行われる「学校情報セキュリティ対策委員会」に報告され、審査結果、合格した学校があればICTマークが付与されることになります。

昼間の職員室・・・クリアデスクが徹底されている学校

外部委託業者である専門家、推進室職員、メディアコーディネータで市内の全校を回ります。

昨年度までの2年間も、年に1回、現場指導という形で各学校を回ってきましたが、課題となったことは、セキュリティポリシー実施手順に基づく各学校の取組にかなりのばらつきがあったことです。組織としてしっかり取組んでいる学校には、継続して行うように意識づけを行うこと、また取組がなされていない学校には、強い啓発を行う必要があります。そこで、今年度は、実施手順の中から「これは絶対に守るべき事項」を10項目に精選し、この項目を11月の校長会であらかじめ明示しておきました。

10項目の審査項目を5段階で評価し、全ての項目において4または5という基準を満たすことが目的です。

審査結果は12月下旬に庁内で行われる「学校情報セキュリティ対策委員会」に報告され、審査結果、合格した学校があればICTマークが付与されることになります。

昼間の職員室・・・クリアデスクが徹底されている学校

仲田小学校学校課訪問

仲田小学校の学校課訪問を実施しました。

◆本校は、今年度の研究奨励校です。

テーマは「体験を通して考える、なかだっ子の育成」。

恵まれた学校周辺の自然環境を生かして、体験活動を充実させています。

本日の5時間目も第6学年の総合的な学習の時間(なかだの時間)の研究授業が行われました。

「みつめよう、身近な自然」というテーマで、年間を通じて仲田の森で発見した

課題を追究する活動です。

◆午前中は全ての学級の授業を参観しました。

全学年でICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 校舎の北を多摩川がゆったりと 流れています。 | 先日の産業祭りに出品された 「かかし」です。 |

テーマは「体験を通して考える、なかだっ子の育成」。

恵まれた学校周辺の自然環境を生かして、体験活動を充実させています。

本日の5時間目も第6学年の総合的な学習の時間(なかだの時間)の研究授業が行われました。

「みつめよう、身近な自然」というテーマで、年間を通じて仲田の森で発見した

課題を追究する活動です。

◆午前中は全ての学級の授業を参観しました。

全学年でICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 第1学年国語 「しらせたいな、見せたいな」 ICT活用指導力C-3 自分の書いた絵を見せながら、 紹介文を読んでいます。 | 第2学年音楽「夕やけこやけ」 ICT活用指導力B-1 歌詞の表す情景を想像できるように いくつかの画像を提示しています。 |

|  |

| 第3学年総合的な学習の時間 「かいこをそだてよう」 ICT活用指導力C-1 飼育してきたカイコについての 疑問を追究するために 情報を収集しています。 | 第4学年総合的な学習の時間 「多摩川とぼく・わたし」 ICT活用指導力B-2、3(C-3) 自分たちの体験(調査、実験)を ポスター形式で 表現するための方法を学んでいます。 |

|  |

| 第5学年総合的な学習の時間 「水田学習プロジェクト」 ICT活用指導力B-2、3(C-3) 水田について学習してきた成果を コンピュータでまとめる計画を たてています。 | 第6学年国語 「作文がうまれるまで 卒業文集の推敲」 ICT活用指導力B-3 友達の作文を掲示して、アドバイスを 出し合いながら加除修正を行っています。 |

火をつける初めての経験

今日は、ひのっ子教育21開発委員会の月例会です。

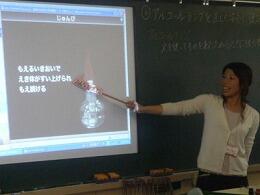

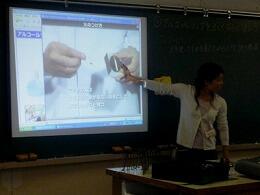

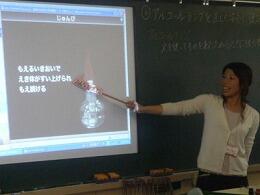

日野第六小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

今回は、4年生の授業です。アルコールランプ、マッチの使い方を知り、

安全に正しく操作できるようにすることがねらいです。(ICT活用指導力B-3)

理科ねっとわーく「アルコールランプの使い方」のデジタル教材の動画を見ながら

操作方法を学びました。

グループごとに練習です。一人一人がアルコールランプに火をつけます。

「マッチで火をつける時に、勇気がいりました・・・」

「ふたをかぶせて消す時、ちょっとこわかったです・・・」

協議会では、子供たちの実態が話し合われました。

本時の授業では、クラスの約半数の児童が、マッチで火をつける初めての経験となりました。

マッチの持ち方、火の扱いに慣れていない子供たちです。中学校の先生からは、中学生でも、実験で、ガスバーナーにうまく火をつけることができない生徒がいることも話されました。

改めて、小学校4年生の段階で、「火をつけることを怖がらないこと」「正しくアルコールランプが使えるようにすること」が大切であることが話し合われました。小・中の教員が一緒に同じ理科の授業を見て、話し合いの場をもてることが、この委員会の良さです。

また、協議会では、このデジタル教材をどのように活用して授業を展開したら、実験(操作)の時間をより多くとることができるかについても話し合われました。

日野第六小学校で理科ねっとわーくを活用した研究授業を行いました。

今回は、4年生の授業です。アルコールランプ、マッチの使い方を知り、

安全に正しく操作できるようにすることがねらいです。(ICT活用指導力B-3)

理科ねっとわーく「アルコールランプの使い方」のデジタル教材の動画を見ながら

操作方法を学びました。

グループごとに練習です。一人一人がアルコールランプに火をつけます。

「マッチで火をつける時に、勇気がいりました・・・」

「ふたをかぶせて消す時、ちょっとこわかったです・・・」

協議会では、子供たちの実態が話し合われました。

本時の授業では、クラスの約半数の児童が、マッチで火をつける初めての経験となりました。

マッチの持ち方、火の扱いに慣れていない子供たちです。中学校の先生からは、中学生でも、実験で、ガスバーナーにうまく火をつけることができない生徒がいることも話されました。

改めて、小学校4年生の段階で、「火をつけることを怖がらないこと」「正しくアルコールランプが使えるようにすること」が大切であることが話し合われました。小・中の教員が一緒に同じ理科の授業を見て、話し合いの場をもてることが、この委員会の良さです。

また、協議会では、このデジタル教材をどのように活用して授業を展開したら、実験(操作)の時間をより多くとることができるかについても話し合われました。

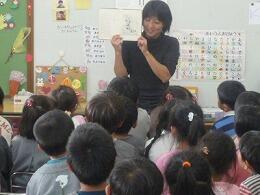

第五幼稚園学校課訪問

第五幼稚園の学校課訪問を実施しました。

本園は、日野第八小学校と三沢中学校に隣接し、幼・小・中の連携が図られています。

今朝、年長組の子供たちは、日野第八小学校の学習発表会作品鑑賞に行きました。

5年生にやさしく案内されて、感動して帰ってきました・・・

サクラの落ち葉、夏ミカン、キンカン・・・秋の自然に囲まれた素敵な園庭です。

いもほりから帰ってきた年少組。見事に育った大きなサツマイモです。

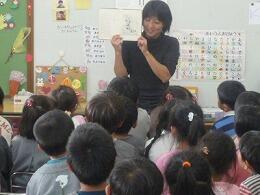

「エルマーのぼうけん」を聞いている年長組。先生の読み聞かせ大好き。

明日から産休に入る先生と、しばしのお別れ。先生と握手して、

どんぐりのアクセサリーをもらいました。

「先生の赤ちゃん、まだ先生のおなかに入っているの?早く出てきてね。」

「みんな、先生のおなかの赤ちゃんを大事にしてくれてありがとう。」

本園は、日野第八小学校と三沢中学校に隣接し、幼・小・中の連携が図られています。

今朝、年長組の子供たちは、日野第八小学校の学習発表会作品鑑賞に行きました。

5年生にやさしく案内されて、感動して帰ってきました・・・

サクラの落ち葉、夏ミカン、キンカン・・・秋の自然に囲まれた素敵な園庭です。

|  |  |

| 「大きなトンネルにしようね。 川にあとで水を流そう。」 | ふかふか落ち葉の じゅうたんの上で・・・ | 「電柱から信号機に電気を 送っているところだよ。」 |

いもほりから帰ってきた年少組。見事に育った大きなサツマイモです。

「エルマーのぼうけん」を聞いている年長組。先生の読み聞かせ大好き。

明日から産休に入る先生と、しばしのお別れ。先生と握手して、

どんぐりのアクセサリーをもらいました。

「先生の赤ちゃん、まだ先生のおなかに入っているの?早く出てきてね。」

「みんな、先生のおなかの赤ちゃんを大事にしてくれてありがとう。」

七生緑小学校開校式

本日、七生緑小学校の開校式が開催されました。

この4月に開校して7ヶ月。今日は、完成した校歌と校章が披露されました。

作詞、作曲、作成された3人の方のご挨拶もいただきました。

披露された校歌を歌う5,6年生の児童。すばらしい歌声です。

正面横の壁には、校歌の歌詞が投影されました。

◆校章の由来〈七生緑小学校が作成した資料より)

・学校には、とても多くの種類の野鳥が見られます。中央の青い鳥の形でそれらの

「野鳥」を表しています。また、七生の「七」の文字を図案化しています。

・上方の七つの丸は、児童、保護者、教職員の願いを表しています。

〈やさしく かしこく たくましく 温かく 厳しく 明るく 楽しく)

・緑色の七枚の葉は、七生丘陵の緑豊かな自然を表しています。

・左上の葉と丸の間の空間で未来や希望を表しています。

そこに向かって飛んでいく鳥の姿に、児童たちが未来に向かって

羽ばたいていく姿を重なり合わせています。

日野第二中学校学校課訪問

本日、日野第二中学校の学校課訪問を実施しました。

「PC等事故ゼロキャンペーン」のお知らせが、職員室に掲示されていました。

職員室は、クリアデスクを目指しています。

↑ 副校長先生もクリアデスク

校長先生もクリアデスク。右は校長先生の生け花コーナー〈校長室にて)

◆すべての学級の授業を見せていただきました。

ICTが日常的に活用されている教科がありました。

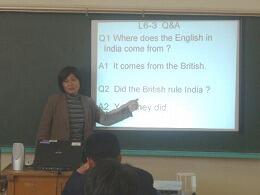

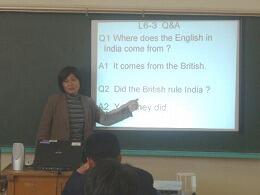

英語は少人数による授業です。英語室を設けてICT機器を常設し、自作教材やデジタル教材など、毎時間ICTを活用した授業が行われています。ICT活用指導力Bー1.2.3.4

理科室の後ろにICT機器を常設し、理科ねっとわーくのデジタル教材が日常的に活用されています。本時の授業は、第3学年「生物の細胞と生殖」。授業の導入で、カエルの発生のデジタル教材が使われました。(ICT活用指導力Bー2 )

美術室には、デジタルカメラで記録された過去の先輩の生徒の作品が掲示されています。

バックミュージックが静かに流れ、生徒はみな自分の世界に入り、作品制作に没頭しています。(ICT活用指導力B-1)

視聴覚室にもICT機器が常設されています。ここでは社会科の授業が行われていました。

第3学年「裁判員制度」。導入でDVD教材が使われました。(ICT活用指導力B-2)

◆研究協議会のテーマは、本校が特に力を入れている「ICT活用教育」と「特別支援教育」の2つです。ICT活用教育は、教務主任〈主幹教諭)の先生が中心となって、校務での活用、授業での活用が、着々と確実に進められています。

◇校務では、校務支援システムの活用も定着してきました。

朝の回覧板、成績管理機能、時数管理機能、出欠管理機能は全員で使われています。

週案簿も約半数の先生が、評価欄も含めて活用されていました。

今後はひのっ子宝箱をうまく活用していきたいということでした。

研究協議会では、教務主任と進路指導主任(研究)によるプレゼンテーションが行われました。

校内で共有している「授業フォルダ」の『自作教材』を紹介していただきました。

◇授業では、ICTの活用が定着し日常的に使われている教科が見られ、すばらしいことだと感じました。本校では、ICTが視覚に訴える効果を実感されています。今後は、それぞれの教科のねらいを達成するために、先生方の教科の専門性と創意工夫が発揮されることを願っています。また、中学校においては、どうしても、先生の説明が中心の授業となりがちです。

生徒が考えたことを意見交換しあったり、学びあったりする機会が少ないように感じます。

ICTは、こういう場を作るきっかけや手段となる可能性があると考えます。

「PC等事故ゼロキャンペーン」のお知らせが、職員室に掲示されていました。

職員室は、クリアデスクを目指しています。

↑ 副校長先生もクリアデスク

校長先生もクリアデスク。右は校長先生の生け花コーナー〈校長室にて)

◆すべての学級の授業を見せていただきました。

ICTが日常的に活用されている教科がありました。

英語は少人数による授業です。英語室を設けてICT機器を常設し、自作教材やデジタル教材など、毎時間ICTを活用した授業が行われています。ICT活用指導力Bー1.2.3.4

理科室の後ろにICT機器を常設し、理科ねっとわーくのデジタル教材が日常的に活用されています。本時の授業は、第3学年「生物の細胞と生殖」。授業の導入で、カエルの発生のデジタル教材が使われました。(ICT活用指導力Bー2 )

美術室には、デジタルカメラで記録された過去の先輩の生徒の作品が掲示されています。

バックミュージックが静かに流れ、生徒はみな自分の世界に入り、作品制作に没頭しています。(ICT活用指導力B-1)

視聴覚室にもICT機器が常設されています。ここでは社会科の授業が行われていました。

第3学年「裁判員制度」。導入でDVD教材が使われました。(ICT活用指導力B-2)

◆研究協議会のテーマは、本校が特に力を入れている「ICT活用教育」と「特別支援教育」の2つです。ICT活用教育は、教務主任〈主幹教諭)の先生が中心となって、校務での活用、授業での活用が、着々と確実に進められています。

◇校務では、校務支援システムの活用も定着してきました。

朝の回覧板、成績管理機能、時数管理機能、出欠管理機能は全員で使われています。

週案簿も約半数の先生が、評価欄も含めて活用されていました。

今後はひのっ子宝箱をうまく活用していきたいということでした。

研究協議会では、教務主任と進路指導主任(研究)によるプレゼンテーションが行われました。

校内で共有している「授業フォルダ」の『自作教材』を紹介していただきました。

◇授業では、ICTの活用が定着し日常的に使われている教科が見られ、すばらしいことだと感じました。本校では、ICTが視覚に訴える効果を実感されています。今後は、それぞれの教科のねらいを達成するために、先生方の教科の専門性と創意工夫が発揮されることを願っています。また、中学校においては、どうしても、先生の説明が中心の授業となりがちです。

生徒が考えたことを意見交換しあったり、学びあったりする機会が少ないように感じます。

ICTは、こういう場を作るきっかけや手段となる可能性があると考えます。

晩秋の青空に輝く木の葉

ここ数日間、暦の上だけではなく、実際に冬がやってきたかと思うほど冷えこんでいました。

この冷え込みが、中央公園の木々の葉の色を、一段と鮮やかにしたようです。

今日は、久しぶりに暖かな太陽の日差しです。

晩秋の青空に、木々の葉が一段と輝いていました。

この冷え込みが、中央公園の木々の葉の色を、一段と鮮やかにしたようです。

今日は、久しぶりに暖かな太陽の日差しです。

晩秋の青空に、木々の葉が一段と輝いていました。

多摩地域市町村情報システム研究協議会

本日午後、東京自治会館で開催された“多摩地域市町村情報システム研究協議会”に出席させていただきました。東京都の市町村で、情報システムを担当する部署の責任者(課長等)が集まる会議です。今日の定例会では、本市の情報システム課長に依頼されて、「ICT活用教育を日常化させるための行政の戦略」について紹介させていただきました。

◇「ICT環境を整えてもなかなか学校が動かない。一部の熱心な先生のみが活用しているが・・・」といった質問がありました。

会場では、特に、校長とMCの役割を強調させていただきましたが、ここで、あらためて、それに回答させていただきます.

ポイントは学校へのサポート体制を確立させることだと考えます。

日野市は、教育委員会、情報システム課等の行政部局が連携し、市をあげて学校のサポートをしています。

行政、企業、学校、専門家と連携できている日野市のサポート体制を、改めて誇りに思います。

推進室はこれをつなぐ大きな責任があります。

推進室のメディアコーディネータも、先生方を支援する役割を果たしてきました。

学校からの信頼を受けて支援を要請されることは、大変うれしいことです。

サポート体制が整ったところで、実際にICT化を進めていくのは、それぞれの学校です。

組織として動いていくためには、校長のリーダーシップが必要です。

日野市では、校長が学校CIOとして、方針を教職員に周知し、リーダーダーシップを発揮しています。それを支えて組織マネジメントを構築しているのが教務主任です。

◇参加されたみなさんの反応に、都内の他市も可能性が高いと感じました.

日野市もさらに頑張らねばと思いを新たにしました。

◇「ICT環境を整えてもなかなか学校が動かない。一部の熱心な先生のみが活用しているが・・・」といった質問がありました。

会場では、特に、校長とMCの役割を強調させていただきましたが、ここで、あらためて、それに回答させていただきます.

ポイントは学校へのサポート体制を確立させることだと考えます。

日野市は、教育委員会、情報システム課等の行政部局が連携し、市をあげて学校のサポートをしています。

行政、企業、学校、専門家と連携できている日野市のサポート体制を、改めて誇りに思います。

推進室はこれをつなぐ大きな責任があります。

推進室のメディアコーディネータも、先生方を支援する役割を果たしてきました。

学校からの信頼を受けて支援を要請されることは、大変うれしいことです。

サポート体制が整ったところで、実際にICT化を進めていくのは、それぞれの学校です。

組織として動いていくためには、校長のリーダーシップが必要です。

日野市では、校長が学校CIOとして、方針を教職員に周知し、リーダーダーシップを発揮しています。それを支えて組織マネジメントを構築しているのが教務主任です。

◇参加されたみなさんの反応に、都内の他市も可能性が高いと感じました.

日野市もさらに頑張らねばと思いを新たにしました。