推進室情報 2008年

全国の方々と情報交換

日本教育工学会 第24 回全国大会第2日目。

昨日の雨もあがり、さわやかな秋空が広がっています。

キャンパス内の紅葉も始まりかけています。

ポスターセッションで、日野市の取組を発表しました。

昨年度から追加された校務支援システムの機能に関わる内容です。日野市が知恵を出し、

企業の開発者の方が、それを実現してして下さった主要機能の一部です。

『校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果』

一人一人のニーズに応えた特別支援教育が展開できることを力説する梶野指導主事・・・

ポスターセッションで全国の方と情報交換できたことは大きな収穫でした。

同じ会場で発表された実践研究についても、直接お話を伺って質問に答えていただき、

多くのことを学ぶことができました。

来年の大会は9月。東京大学が会場になるということです。

昨日の雨もあがり、さわやかな秋空が広がっています。

キャンパス内の紅葉も始まりかけています。

ポスターセッションで、日野市の取組を発表しました。

昨年度から追加された校務支援システムの機能に関わる内容です。日野市が知恵を出し、

企業の開発者の方が、それを実現してして下さった主要機能の一部です。

『校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果』

一人一人のニーズに応えた特別支援教育が展開できることを力説する梶野指導主事・・・

ポスターセッションで全国の方と情報交換できたことは大きな収穫でした。

同じ会場で発表された実践研究についても、直接お話を伺って質問に答えていただき、

多くのことを学ぶことができました。

来年の大会は9月。東京大学が会場になるということです。

多くの方の支えがあってこそ

日本教育工学会 第24 回全国大会が始まりました。

会場となった新潟県の上越教育大学。初日はあいにくの冷たい雨が降っています。

★一般発表で、日野市の取組を発表しました。

発表会場には、赤堀侃司会長をはじめとする研究者の先生方が聞きに来て下さいました。

日野市に助言下さった先生方や、日野市にかかわってくださっている企業の方々も駆けつけて下さいました。改めて、多くの方の支えがあってこそ日野市のICT活用教育の成果があることを実感しました。堀田龍也先生から、日野市の今後について質問をいただきました。日野市のICT活用教育が継続的に発展していけるよう、しっかりしくみを整えておかなければと再認識しました。

発表を終えて関係者と・・・

会場となった新潟県の上越教育大学。初日はあいにくの冷たい雨が降っています。

★一般発表で、日野市の取組を発表しました。

発表会場には、赤堀侃司会長をはじめとする研究者の先生方が聞きに来て下さいました。

日野市に助言下さった先生方や、日野市にかかわってくださっている企業の方々も駆けつけて下さいました。改めて、多くの方の支えがあってこそ日野市のICT活用教育の成果があることを実感しました。堀田龍也先生から、日野市の今後について質問をいただきました。日野市のICT活用教育が継続的に発展していけるよう、しっかりしくみを整えておかなければと再認識しました。

発表を終えて関係者と・・・

秋空に飛び立つときトキ

昨日、夕方5時過ぎに、庁舎の窓から見えた夕方の空の芸術。

まるで、秋の空にトキが飛び立とうとしているようです。

明日から3日間、日本教育工学会 第24 回全国大会が開かれます。

会場は、新潟県の上越教育大学です。

日野市は、今年は指導主事2名と室長の3人で発表します。明日から新潟です。

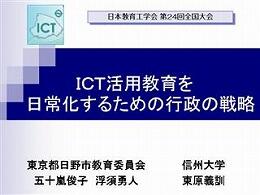

【一般発表(10月11日)】

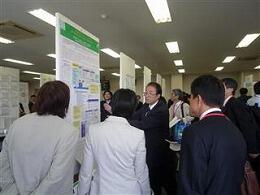

☆ICT活用教育を日常化するための行政の戦略

Strategy of the administration to make ICT use education eternal on day

五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

【ポスターセッション(10月12日)】

☆校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果

An Effect of Individualized Education Plans by Web-Based School Management System

梶野明信 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

☆校務支援システムによる授業時数の管理

Counting System of the Number of Classes with Web-based School Management Systems

鈴木基 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

まるで、秋の空にトキが飛び立とうとしているようです。

明日から3日間、日本教育工学会 第24 回全国大会が開かれます。

会場は、新潟県の上越教育大学です。

日野市は、今年は指導主事2名と室長の3人で発表します。明日から新潟です。

【一般発表(10月11日)】

☆ICT活用教育を日常化するための行政の戦略

Strategy of the administration to make ICT use education eternal on day

五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

【ポスターセッション(10月12日)】

☆校務支援システムによる個別指導計画の作成・実施の効果

An Effect of Individualized Education Plans by Web-Based School Management System

梶野明信 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

☆校務支援システムによる授業時数の管理

Counting System of the Number of Classes with Web-based School Management Systems

鈴木基 五十嵐俊子 浮須勇人 東原義訓

少しずつ紅葉

さわやかな秋空の下、日野の木々も少しずつ紅葉を始めました。

キンモクセイの花が、あたり一面を甘い香りで包んでいます。

キンモクセイの花が、あたり一面を甘い香りで包んでいます。

第7回教育委員会定例会

第7回教育委員会定例会が開催されました。

日野市学校教育基本構想報告書と日野市学校評価実施要綱の制定の報告も行いました。

★日野市学校教育基本構想報告書

教育基本構想は、平成19年10月から、学識経験者や学校関係者、関係機関、市民など21名のメンバーが委員となって10回にわたる検討を重ねてきました。

地域に支えられた基本と先進の教育をめざして、3つの基本方針と教育目標を達成するための11の項目、88の主要施策で構成されています。

☆この報告書を原案として11月15日号広報に掲載し、11月16日から12月15日までパブリックコメントを実施します。

1月の教育委員会で決定し、3月14日の午後、市民会館の小ホールで報告会を開催する予定です。

★日野市学校評価実施要綱の制定

昨年改訂された学校教育法と学校教育法施行規則に、学校評価が規定されました。これを受け、日野市立学校の管理運営に関する規則にも学校評価を規定しました。

今回制定した要綱は、これらに基づき、学校評価に関して必要な事項が定められています。

☆日野市では、学校がこれまでも行ってきた学校評価を、次の3つの趣旨で充実・

発展させていきます。

(1)学校における教育活動や運営についてその改善を図り、教育の質の向上・

特色ある学校づくりを推進すること。

(2)学校における教育活動や運営について、保護者や地域住民等の理解と参画を得て、

信頼される開かれた学校づくりを推進すること。

(3)教育委員会が学校評価の結果に基づき、教育の水準を確保するために必要な支援や

条件整備を行うこと。

☆教育委員会では、学校評価プロジェクトチームを発足し、評価を視野に入れた標準的な学校経営重点計画表を作成しました。

この学校経営重点計画表は、次の大きな2つの評価項目に分かれています。

(1)学校が行う教育活動や運営に関する事項のうちから選んだ重点となる項目

(2)教育委員会が示す市の主要施策に関する項目

このうち、(2)は、市をあげて取り組んでいる各校共通の3つ項目として「ICT活用教育の充実」、「特別支援教育の充実」、「幼・小・中連携教育の充実」を設定しています。

☆学校経営重点計画表は、今月中に、各学校のWebサイトで公表していく予定です。

画像は、本日の教育委員会の様子です。

日野市学校教育基本構想報告書と日野市学校評価実施要綱の制定の報告も行いました。

★日野市学校教育基本構想報告書

教育基本構想は、平成19年10月から、学識経験者や学校関係者、関係機関、市民など21名のメンバーが委員となって10回にわたる検討を重ねてきました。

地域に支えられた基本と先進の教育をめざして、3つの基本方針と教育目標を達成するための11の項目、88の主要施策で構成されています。

☆この報告書を原案として11月15日号広報に掲載し、11月16日から12月15日までパブリックコメントを実施します。

1月の教育委員会で決定し、3月14日の午後、市民会館の小ホールで報告会を開催する予定です。

★日野市学校評価実施要綱の制定

昨年改訂された学校教育法と学校教育法施行規則に、学校評価が規定されました。これを受け、日野市立学校の管理運営に関する規則にも学校評価を規定しました。

今回制定した要綱は、これらに基づき、学校評価に関して必要な事項が定められています。

☆日野市では、学校がこれまでも行ってきた学校評価を、次の3つの趣旨で充実・

発展させていきます。

(1)学校における教育活動や運営についてその改善を図り、教育の質の向上・

特色ある学校づくりを推進すること。

(2)学校における教育活動や運営について、保護者や地域住民等の理解と参画を得て、

信頼される開かれた学校づくりを推進すること。

(3)教育委員会が学校評価の結果に基づき、教育の水準を確保するために必要な支援や

条件整備を行うこと。

☆教育委員会では、学校評価プロジェクトチームを発足し、評価を視野に入れた標準的な学校経営重点計画表を作成しました。

この学校経営重点計画表は、次の大きな2つの評価項目に分かれています。

(1)学校が行う教育活動や運営に関する事項のうちから選んだ重点となる項目

(2)教育委員会が示す市の主要施策に関する項目

このうち、(2)は、市をあげて取り組んでいる各校共通の3つ項目として「ICT活用教育の充実」、「特別支援教育の充実」、「幼・小・中連携教育の充実」を設定しています。

☆学校経営重点計画表は、今月中に、各学校のWebサイトで公表していく予定です。

画像は、本日の教育委員会の様子です。

ペーパレス会議が日常化してきた庁内

今年度、日野市内の学校は、全校でペーパレス会議に挑戦しているところですが、庁内でも定着してきました。

今朝の会議の通知は庁内メールで届きました。

「10月7日に開催された庁議の報告を下記のとおり行ないますので、庁内情報サービスの掲示板から、庁議資料をダウンロードして出席願います。 教育部長」

コンピュータを持ち込んで会議に臨んだ職員。

「ダウンロード」という言葉も定着してきました。

今朝の会議の通知は庁内メールで届きました。

「10月7日に開催された庁議の報告を下記のとおり行ないますので、庁内情報サービスの掲示板から、庁議資料をダウンロードして出席願います。 教育部長」

コンピュータを持ち込んで会議に臨んだ職員。

「ダウンロード」という言葉も定着してきました。

熱心な養護部会

★今日は、月に一回の小教研の日です。

小学校の先生方は、それぞれが所属する部会で、教科指導や児童理解の方法を研究しています。

研究授業を行った部会もいくつかありました。

★養護部会では、養護教諭の先生方が、旭が丘小学校のコンピュータ室に集まってICT研修を行いました。講師はメディアコーディネータです。

「勉強したいことがたくさんあるので来て下さい・・・」という派遣要請でした。

校務支援システムの保健管理機能の活用、e-黒板や書画カメラの活用、CMSでの発信・・・

実際に操作しながら、熱心に学ばれていました。

小学校の先生方は、それぞれが所属する部会で、教科指導や児童理解の方法を研究しています。

研究授業を行った部会もいくつかありました。

★養護部会では、養護教諭の先生方が、旭が丘小学校のコンピュータ室に集まってICT研修を行いました。講師はメディアコーディネータです。

「勉強したいことがたくさんあるので来て下さい・・・」という派遣要請でした。

校務支援システムの保健管理機能の活用、e-黒板や書画カメラの活用、CMSでの発信・・・

実際に操作しながら、熱心に学ばれていました。

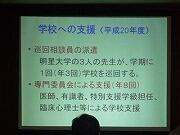

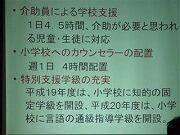

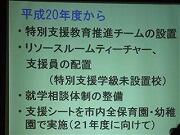

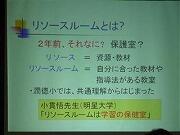

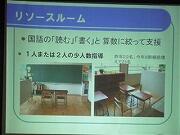

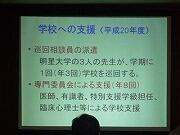

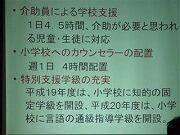

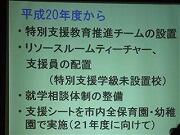

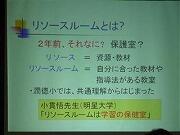

リソースルームの効果(庁内プレゼン)

ICT活用教育と同時に、日野市教育委員会の重点施策である特別支援教育について、本日、庁内プレゼンがありました。市長、副市長、教育長、教育委員、各部課長が参加されました。何人かの校長先生もお見えになりました。

前半は、特別支援教育推進チームから、日野市の取り組みについて紹介がありました。

最近では、都内で注目され、いろいろな機会で発表しています。

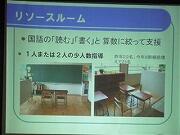

後半は、潤徳小学校のリソースルームの運営について紹介がありました。

「リソースルームに通う子どもたちは、みんなとても楽しみにしています。

どの子もできるようになりたいという気持ちをもっているのです。

前の年に、1年たってもできなかったことが、わずか数ヶ月で達成できたケースもあります。

通う時間は短いけれど、そこで自信を取り戻していくことが、学習へ意欲をもつきっかけとなっています。

担任や保護者の方の理解がどんどん深まってきました。」

庁内プレゼンテーション終了後、夕方には、明星大学の小貫准教授が来庁されました。

特別支援教育推進チームの職員と打ち合わせです。さっそく次年度に向けてのご助言をいただきました。

| 加島教育長の挨拶 日野市の特別支援教育の特色は次の4点です。 ・どの学校でも行われている取り組みであること ・市の総合行政として進められていること(子ども部、 健康福祉部等) ・大学や特別支援学校等、専門機関と連携を図っていること ・保護者と一緒に進めていること ・・・・・ です。 |

前半は、特別支援教育推進チームから、日野市の取り組みについて紹介がありました。

最近では、都内で注目され、いろいろな機会で発表しています。

後半は、潤徳小学校のリソースルームの運営について紹介がありました。

「リソースルームに通う子どもたちは、みんなとても楽しみにしています。

どの子もできるようになりたいという気持ちをもっているのです。

前の年に、1年たってもできなかったことが、わずか数ヶ月で達成できたケースもあります。

通う時間は短いけれど、そこで自信を取り戻していくことが、学習へ意欲をもつきっかけとなっています。

担任や保護者の方の理解がどんどん深まってきました。」

| 馬場市長からは、プレゼンテーションの感想を いただきました。 「わずかな時間でしたが、分厚い専門書を一冊読んだような 中身の濃さでした。 とてもわかりやすく勉強になりました。 庁内でも職員によるプレゼンテーションを実施していますが 今後もこのような機会を多く作っていただきたいと思います。 |

庁内プレゼンテーション終了後、夕方には、明星大学の小貫准教授が来庁されました。

特別支援教育推進チームの職員と打ち合わせです。さっそく次年度に向けてのご助言をいただきました。

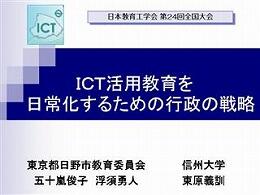

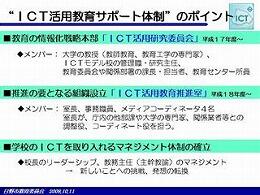

ICT活用研究委員会『環境策定部会』

★市役所の会議室で、ICT活用研究委員会の『環境策定部会』を開きました。

今日集まったメンバーは、校長会代表、情報システム課長、庶務課長、学校課長、推進室長とそれぞれの部署の担当者及び指導主事です。

日野市のICT活用教育の助言者である東原教授も参加してくださいました。

会議の事務局は教育センターの二人の所員が務めてくださっています。

このICT活用研究委員会には、『環境策定部会』の他に『ICT活用実践部会』もあります。

こちらの部会は、国語(バタフライマップ)、算数(インタラクティブスタディ)、数学(カブリ3D)の3部会があり、それぞれの部員が専門家の指導のもとに実践研究に取り組んでいます。

★今日の会議では、地デジに対応していくための今後の整備の方向性、セキュリティー事故や

PCの破損事故を防ぐための手立て等について話し合われました。

ICTマークの審査やPC等事故ゼロキャンペーン運動の実施などが提案されました。

今日集まったメンバーは、校長会代表、情報システム課長、庶務課長、学校課長、推進室長とそれぞれの部署の担当者及び指導主事です。

日野市のICT活用教育の助言者である東原教授も参加してくださいました。

会議の事務局は教育センターの二人の所員が務めてくださっています。

このICT活用研究委員会には、『環境策定部会』の他に『ICT活用実践部会』もあります。

こちらの部会は、国語(バタフライマップ)、算数(インタラクティブスタディ)、数学(カブリ3D)の3部会があり、それぞれの部員が専門家の指導のもとに実践研究に取り組んでいます。

★今日の会議では、地デジに対応していくための今後の整備の方向性、セキュリティー事故や

PCの破損事故を防ぐための手立て等について話し合われました。

ICTマークの審査やPC等事故ゼロキャンペーン運動の実施などが提案されました。

インターネット安全教室にメディアコーディネータが参加

先週の1日に、メディアコーディネータが研修に参加してきました。

経済産業省とNPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の主催で行なわれている、全国情報セキュリティ啓発キャラバン「インターネット安全教室」です。

この「インターネット安全教室」は、4年前から継続的に行なわれている学習セミナーで、東京だけでなく、全国各地で開催されているものです。

以下、メディアコーディネータの研修記録より・・・

(1)JNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)講師による講義

トラブルや犯罪から子どもを守り、子どもを加害者にさせないよう、インターネットを

安全に利用するための注意すべき6つの項目について、

映像資料を用いて説明がありました。

・迷惑メールとウイルス対策

・無線LANの危険性

・個人情報(ID・パスワードなど)の扱い

・ファイル交換ソフトの危険性

・有害サイトから守る

・個人情報を公開するときの注意点

(2)警視庁ハイテク犯罪対策総合センター巡査部長による講義

インターネットや携帯電話などの利用によって、子どもたちが犯罪に

巻き込まれてしまった事例の紹介がありました。

・オークション詐欺・・・対策としては、無視する。料金を払わない。

自分から業者に連絡しない。悩まずに、大人や先生に相談する。

消費者センター・警視庁HPなど、インターネットに関するトラブルを解決・

相談できるサイトを参照する。

(3)インターネット安全教室に参加して

利用者を騙そうとする悪意のあるサイトや、蔓延するウィルス、ファイル共有ソフトに

よる個人情報の漏洩、無料掲示板による誹謗中傷など、インターネットや携帯電話の利用

によるトラブルや犯罪は後を絶えないようです。トラブルや犯罪から子どもを守ること、

また、子どもが加害者になってしまわないように手立てを講じることが大切であることを

痛感すると同時に、日野市の学校が安心してインターネットを活用できるのは、高いセ

キュリティによって守られているからなのだと、改めて感じました。講師の先生の「子ど

もがインターネットを通じて、どんな情報に接しているかを理解するように努め、家庭内

でのコミュニケーションを密にすること…」という言葉が印象的でした。

経済産業省とNPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の主催で行なわれている、全国情報セキュリティ啓発キャラバン「インターネット安全教室」です。

この「インターネット安全教室」は、4年前から継続的に行なわれている学習セミナーで、東京だけでなく、全国各地で開催されているものです。

以下、メディアコーディネータの研修記録より・・・

(1)JNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)講師による講義

トラブルや犯罪から子どもを守り、子どもを加害者にさせないよう、インターネットを

安全に利用するための注意すべき6つの項目について、

映像資料を用いて説明がありました。

・迷惑メールとウイルス対策

・無線LANの危険性

・個人情報(ID・パスワードなど)の扱い

・ファイル交換ソフトの危険性

・有害サイトから守る

・個人情報を公開するときの注意点

(2)警視庁ハイテク犯罪対策総合センター巡査部長による講義

インターネットや携帯電話などの利用によって、子どもたちが犯罪に

巻き込まれてしまった事例の紹介がありました。

・オークション詐欺・・・対策としては、無視する。料金を払わない。

自分から業者に連絡しない。悩まずに、大人や先生に相談する。

消費者センター・警視庁HPなど、インターネットに関するトラブルを解決・

相談できるサイトを参照する。

(3)インターネット安全教室に参加して

利用者を騙そうとする悪意のあるサイトや、蔓延するウィルス、ファイル共有ソフトに

よる個人情報の漏洩、無料掲示板による誹謗中傷など、インターネットや携帯電話の利用

によるトラブルや犯罪は後を絶えないようです。トラブルや犯罪から子どもを守ること、

また、子どもが加害者になってしまわないように手立てを講じることが大切であることを

痛感すると同時に、日野市の学校が安心してインターネットを活用できるのは、高いセ

キュリティによって守られているからなのだと、改めて感じました。講師の先生の「子ど

もがインターネットを通じて、どんな情報に接しているかを理解するように努め、家庭内

でのコミュニケーションを密にすること…」という言葉が印象的でした。