推進室情報 2008年

七生中学校教育委員会訪問

七生中学校の教育委員会訪問を実施しました。

◆本校は、4月30日に、日野市の中学校の小・中連携教育の取組の一つとして、代々木の国立オリンピック記念青少年センターで、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施しました。

この取組は、今年で3年目となりました。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「小学生から中学生への意識改善」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200804

◆7月31日の「郷土教育」の研修会では、本校の七生中学校の自噴井戸も研修場所となりました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「日野のまちが好きになりました」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200807

◆全学級の授業も見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

◆5組(特別支援学級)ではICTが積極的に活用されていました。

◆本校は、4月30日に、日野市の中学校の小・中連携教育の取組の一つとして、代々木の国立オリンピック記念青少年センターで、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施しました。

この取組は、今年で3年目となりました。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「小学生から中学生への意識改善」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200804

◆7月31日の「郷土教育」の研修会では、本校の七生中学校の自噴井戸も研修場所となりました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

このことは当日の推進室のサイトでも紹介しています。

「日野のまちが好きになりました」

https://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu_nc2/modules/wordpress1/index.php?m=200807

◆全学級の授業も見せていただきました。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

| 第1学年社会「都道府県を調べよう」 ICT活用指導力Bー3 地図帳や統計資料の図を拡大して 提示しています。 | 第1学年理科「火山活動」 ICT活用指導力Bー1,2 授業の導入で、ハワイの火山活動の様子を 映像で紹介しています。 (デジタル教材の活用) |

◆5組(特別支援学級)ではICTが積極的に活用されていました。

|  |

| 社会「宮城県の地理と文化」 ICT活用指導力Bー1,2 画像をスライドショーで提示し、 イメージを高めています。 | 社会「地図のきまり」 ICT活用指導力C-1 プロジェクターで映した地図をマジックで なぞり、地図の書き方を学んでいます。 |

協同学習

協同学習の打合会を行いました。

市内の学校間で、共通のテーマで追究してきたことを、スタディノートの掲示板を活用して情報交換し、互いに学び合っていくという学習です。

今月、潤徳小学校の5年生と日野第四小学校の5年生が、社会科と総合的な学習の時間に、それぞれの学校で追究してきた「稲作」をテーマに協同学習を行う予定です。

推進室に両校の校長先生方がお見えになって、東原教授に協同学習の進め方のアドバイスをいただきました。

◇以下、東原教授からいただいた、協同学習を設計するときの視点についてアドバイスです。

・地域が異なることに意味がある

・いろいろな立場が見えてくることに意味がある

・時間が異なることに意味がある

・経験が異なることに意味がある

・経験が共通であることに意味がある

・親近感が深まることに意味がある

・経験、時間を共有することに意味がある

・競争することに意味がある

・参加することに意味がある

・新しい情報であることに意味がある

◇今回の協同学習ではどのような意味が見出せるかを、皆で考えてみました。

その結果、「共通の経験や活動成果を交換して、共通点や異なる点を見出し、互いに質問をすることによって、学習の広がりと深まりをもたらすこと」をねらうことになりました。

市内の学校間で、共通のテーマで追究してきたことを、スタディノートの掲示板を活用して情報交換し、互いに学び合っていくという学習です。

今月、潤徳小学校の5年生と日野第四小学校の5年生が、社会科と総合的な学習の時間に、それぞれの学校で追究してきた「稲作」をテーマに協同学習を行う予定です。

推進室に両校の校長先生方がお見えになって、東原教授に協同学習の進め方のアドバイスをいただきました。

◇以下、東原教授からいただいた、協同学習を設計するときの視点についてアドバイスです。

・地域が異なることに意味がある

・いろいろな立場が見えてくることに意味がある

・時間が異なることに意味がある

・経験が異なることに意味がある

・経験が共通であることに意味がある

・親近感が深まることに意味がある

・経験、時間を共有することに意味がある

・競争することに意味がある

・参加することに意味がある

・新しい情報であることに意味がある

◇今回の協同学習ではどのような意味が見出せるかを、皆で考えてみました。

その結果、「共通の経験や活動成果を交換して、共通点や異なる点を見出し、互いに質問をすることによって、学習の広がりと深まりをもたらすこと」をねらうことになりました。

収穫の秋のまつり

第42回日野市産業まつりが昨日と今日の2日間にわたって開催されました。

今年は市内の実践女子短期大学「常磐祭」と連携して行われました。

冷たい雨に降られましたが、2日間で、合わせて約44,000人にのぼる来場者が

訪れたということです。

収穫の秋に地元でとれた新鮮な野菜の宝船です。

市内の小学校から出品された「案山子コンクール」も実施されました。

潤徳小学校研究発表会での公開授業

潤徳小学校研究発表会

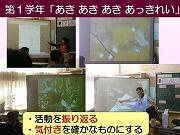

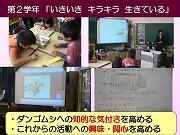

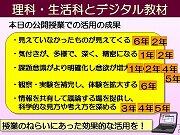

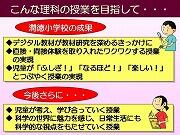

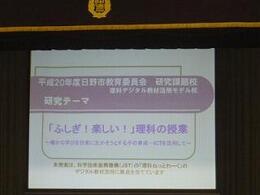

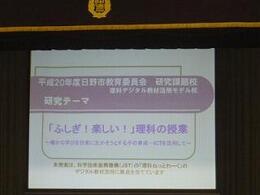

本日、本市の研究課題校である潤徳小学校の研究発表会を開催し、全学年でデジタル教材を活用した生活科と理科の授業を公開しました。この研究発表会は、科学技術振興機構(JST)の科学技術理解増進事業である「実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」の成果報告も兼ねています。

田口直委員長 ご挨拶

「先月行われた理科教育推進研究中間報告によると、理科が好きと答えた日野市の子供は、小学校第6学年で93%、これは全国平均64%を大きく上回る結果です。この結果を見る限り、理科離れは、ひのっ子には起こっていません。理科が好きであるという子供たちの願いに答えて、力を付けていけるよう、理科の授業を一層充実させていく必要があります。」

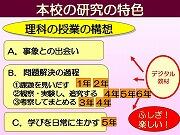

研究主任から、本校の研究についての発表がありました。

第6学年の授業で使用した「ボディスクリーン」を紹介していただきました。(全身タイツを着た体の上に、直接デジタル教材を投影します。回転できる3D画像なので、横からも後ろからも立体的に見ることができます。

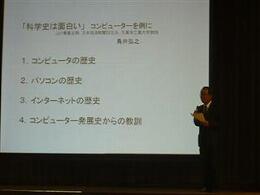

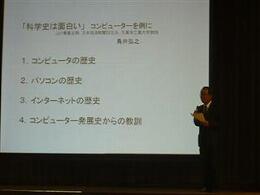

「科学史は面白い」

JST事業主幹、日本経済新聞者社友、元東京工業大学教授の鳥井弘之先生に講演していただきました。コンピュータ、パソコン、インターネットの歴史と、コンピュータ発展史からの教訓について大変わかりやす楽しいお話をしていただきました。

宮崎芳子校長先生の謝辞・・・

常に新しいことにチャレンジし、前向きにがんばる潤徳小学校の先生方です。

田口直委員長 ご挨拶

「先月行われた理科教育推進研究中間報告によると、理科が好きと答えた日野市の子供は、小学校第6学年で93%、これは全国平均64%を大きく上回る結果です。この結果を見る限り、理科離れは、ひのっ子には起こっていません。理科が好きであるという子供たちの願いに答えて、力を付けていけるよう、理科の授業を一層充実させていく必要があります。」

研究主任から、本校の研究についての発表がありました。

第6学年の授業で使用した「ボディスクリーン」を紹介していただきました。(全身タイツを着た体の上に、直接デジタル教材を投影します。回転できる3D画像なので、横からも後ろからも立体的に見ることができます。

「科学史は面白い」

JST事業主幹、日本経済新聞者社友、元東京工業大学教授の鳥井弘之先生に講演していただきました。コンピュータ、パソコン、インターネットの歴史と、コンピュータ発展史からの教訓について大変わかりやす楽しいお話をしていただきました。

宮崎芳子校長先生の謝辞・・・

常に新しいことにチャレンジし、前向きにがんばる潤徳小学校の先生方です。

晩秋を飾る花

立冬を目前に、急に冷え込んできました。

菊の花々が、晩秋の市民プラザ(庁舎前広場)を彩っています。

明日は潤徳小学校の研究発表会です。

豊かな自然に囲まれている潤徳小学校の晩秋を味わってもらおうと

学校の周りに咲いている野花を採ってきて飾っている先生の姿がありました。

さりげないおもてなしの心です。

菊の花々が、晩秋の市民プラザ(庁舎前広場)を彩っています。

明日は潤徳小学校の研究発表会です。

豊かな自然に囲まれている潤徳小学校の晩秋を味わってもらおうと

学校の周りに咲いている野花を採ってきて飾っている先生の姿がありました。

さりげないおもてなしの心です。

ICTマーク

◇本日の校長会でICTマークについてお伝えしました。

「セキュリティ面」、「授業活用」、「校務活用」の3つの面において、頑張っている学校にICTマークを付与するものです。

◇「セキュリティ面」については、教育センターの調査研究のひとつである「ICT活用委員会」の環境整備策定部会で、専門家を交えて、評価項目(最低限守ってもらいたい事項)の検討を重ね、決定しました。

この審査は、毎年実施している現場指導の際に実施します。(今月下旬から来月上旬)

審査の結果、10項目すべてが、5段階の5または4という結果だった学校に、ICTマークを付与する予定です。

◇「授業活用」、「校務活用」についてのICTマークは、その評価項目を現在検討中です。

「セキュリティ面」、「授業活用」、「校務活用」の3つの面において、頑張っている学校にICTマークを付与するものです。

◇「セキュリティ面」については、教育センターの調査研究のひとつである「ICT活用委員会」の環境整備策定部会で、専門家を交えて、評価項目(最低限守ってもらいたい事項)の検討を重ね、決定しました。

この審査は、毎年実施している現場指導の際に実施します。(今月下旬から来月上旬)

審査の結果、10項目すべてが、5段階の5または4という結果だった学校に、ICTマークを付与する予定です。

◇「授業活用」、「校務活用」についてのICTマークは、その評価項目を現在検討中です。

「税の標語」コンクール入賞

日野間税会主催の「税の標語」(消費税のスローガン)において、市内の中学生12名が入賞しました。代表として、所属校の校長先生(日野第三中、日野第一中、大坂上中)が賞状をいただきました。

学校経営重点計画

◇明星大学の鯨井先生の研究室を訪問しました。

今後、日野市の学校評価プロジェクトに助言者として加わっていただくための打ち合わせです。

◇学校評価が、学校教育法、同施行規則の改正により義務づけられたことを受けて、日野市では、管理職研修や主幹教諭研修を実施するとともに、学校評価プロジェクトを立ち上げて、学校経営重点計画等の検討を行ってきました。

現在、各学校のWebサイトで、学校経営重点計画を掲載するところです。

学校経営重点計画に示した評価項目は、市の主要施策に関する共通の3項目(ICT活用教育、特別支援教育、幼保・小・中の連携教育)と、学校が独自に設定した3~7項目です。

明星大学の鯨井俊彦教授の研究室にて

明星大学から見える日野市役所

今後、日野市の学校評価プロジェクトに助言者として加わっていただくための打ち合わせです。

◇学校評価が、学校教育法、同施行規則の改正により義務づけられたことを受けて、日野市では、管理職研修や主幹教諭研修を実施するとともに、学校評価プロジェクトを立ち上げて、学校経営重点計画等の検討を行ってきました。

現在、各学校のWebサイトで、学校経営重点計画を掲載するところです。

学校経営重点計画に示した評価項目は、市の主要施策に関する共通の3項目(ICT活用教育、特別支援教育、幼保・小・中の連携教育)と、学校が独自に設定した3~7項目です。

明星大学の鯨井俊彦教授の研究室にて

明星大学から見える日野市役所

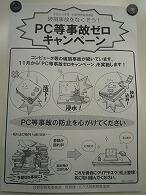

PC等事故ゼロキャンペーン

今月から日野市でPC等事故ゼロキャンペーンを始めます。

下の画像は、日野市内の学校の職員室の様子です。

このようなクリアデスクを目指しています。

下の画像は、日野市内の学校の職員室の様子です。

このようなクリアデスクを目指しています。