推進室情報 2008年

「教育」日野市は全国で第3位

本日は、12月の定例校長会の日です。

◆教育長講話で、先日の新聞記事のことが話題になりました。

ある新聞社の、全国の市と東京23区を対象にした「行政サービス調査」の結果、「教育」の部門で日野市が第3位になったということです。

調査項目は、少人数学習のための非常勤講師採用数等10項目となっており、

本市のコンピュータ環境の水準の高さが高得点につながったようです。

◆本日の校長会で、推進室からは主として以下の3点を中心に連絡させていただきました。

(1)各教科におけるすぐれた授業実践(ICTを活用した実践例)を紹介していきたいこと

(2)情報安全教育を進めるにあたっての資料紹介(昨日の藤川先生の資料、文部科学省の

Webサイトに掲載された「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集)

(3)セキュリティ面におけるICT審査が終了したこと。この結果は今月22日に庁内で開かれる

学校情報セキュリティ対策委員会で報告され、10項目全ての基準を満たしている学校に

ICTマークが付与されること。

◆教育長講話で、先日の新聞記事のことが話題になりました。

ある新聞社の、全国の市と東京23区を対象にした「行政サービス調査」の結果、「教育」の部門で日野市が第3位になったということです。

調査項目は、少人数学習のための非常勤講師採用数等10項目となっており、

本市のコンピュータ環境の水準の高さが高得点につながったようです。

◆本日の校長会で、推進室からは主として以下の3点を中心に連絡させていただきました。

(1)各教科におけるすぐれた授業実践(ICTを活用した実践例)を紹介していきたいこと

(2)情報安全教育を進めるにあたっての資料紹介(昨日の藤川先生の資料、文部科学省の

Webサイトに掲載された「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集)

(3)セキュリティ面におけるICT審査が終了したこと。この結果は今月22日に庁内で開かれる

学校情報セキュリティ対策委員会で報告され、10項目全ての基準を満たしている学校に

ICTマークが付与されること。

ICT審査最終日

本日はICT審査の最終日となりました。

|  |

| セキュリティポリシーは 周知されているか? | 全教員数分備えられた指定USBは、 しっかり運用・管理されているか? |

|  |

| 共有パソコンのデスクトップはきちんと整理されているか? | |

|  |

| 席を外すときはコンピュータのふたを閉ることを徹底し、 ほこりよけの布をかぶせている学校もありました。 | |

| |

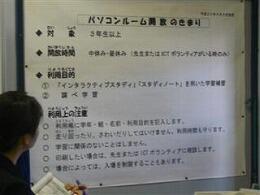

| コンピュータ室には、それぞれの 学校のきまりが掲示されています。 | |

情報安全教育研修会~藤川先生の講演~

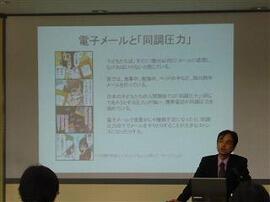

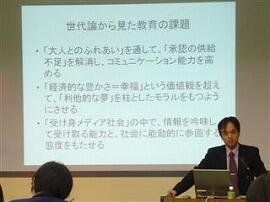

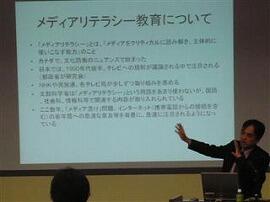

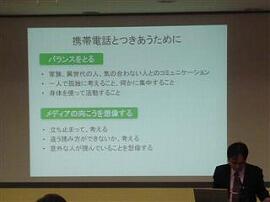

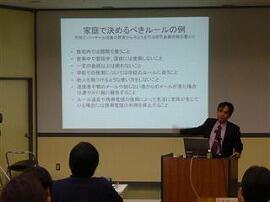

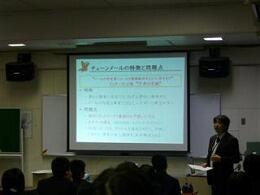

千葉大学教育学部准教授の藤川大祐先生にお越しいただき、講演をしていただきました。

演題は「ケータイ時代のメディアリテラシー教育」です。

◆藤川先生のご講演の様子は以下の通りです。

|  |

| 「インターネットをもつ携帯を もたせているのが日本の特色なのです。」 | 「過剰に人に合わせ、人に嫌われないよう 必死になっている子どもたち。そもそも 思春期は一人で考え、アイデンティティを 確立していく時期・・」 |

|  |

| 実際に子ども達に人気のサイトや 実態等を教えていただきました。 | 「そもそもインターネットは研究者の学術的なつながりのためにできたものだから セキュリティはあまいのです・・・ 今の時代にあった新しい地域づくりのために、身を守るだけではなく、社会に恩返しをし、世のため人のためにつくすと言う方向でモラルを作っていきましょう。」 |

|  |

| 「モラル(価値観)だけでなくリテラシーを 身に付けさせましょう。」 | 昨年度に引き続き、今年も文部科学省から 小学校6年生を対象に、ケータイについての 資料が配布されます。」 |

|  |

| 昨年度に引き続き、今年も文部科学省から小学校6年生を対象に、 ケータイについての資料が配布されます。」 | |

◇子ども達の環境の変化や子ども特有の心理によって現在の問題が起こっていることが

よくわかりました。背景を知った上で、メディアリテラシー教育を行うことが

必要だと感じました。

◇子ども達がネットの世界に居場所を求める社会の問題点がよくわかりました。

家族の中でも地域の中でももっと異年齢の子どもや大人とかかわりをもち、

現実のコミュニティーを作っていくことが大切だと感じました。

◇子どもが一人前の消費者になっているという話が印象的でした。お客様扱いされることで

根拠のない自己肯定的、自己中心的な考えが生まれてくるのだと思います。それがネット上

での無責任な発言、他人を中傷する書き込みにつながっていると感じました。

◇現状について大人は知らないことが多いようです。利用している子どもはもちろん、

保護者、教員が現状を正しく知り、その上で、どう向き合っていくのか考える必要性を

痛感しました。

◇ケータイ(カタカナがインパクト)の利便性とその対策だけでなく、社会全体の子育て

論まで幅広いお話で大変参考になりました。

今日のお話を生徒、保護者、地域に紹介したいと思います。

ハイテク犯罪対策シンポジウムに参加して(MC報告)

11月26日(水)、東京都教育委員会と警視庁との共催による「ハイテク犯罪対策シンポジウム」が渋谷区立原宿外苑中学校で開催されました。本市からも代表の先生とメディアコーディネータが参加しました。以下、メディアコーディネータの報告です。メディアコーディネータがこのような研修会に参加したときは、その報告を、市内全校の先生方に、

ICT活用NEWSでお知らせしています。

・・・・

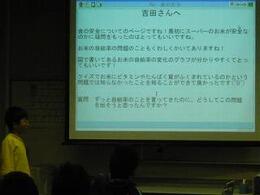

◇第一部では、第1学年の2学級で公開授業が行われました。

携帯電話の所有率が8割をこえるという学校で、携帯メールやブログ、プロフなど、中学生にとって身近なものの危険性について考える授業でした。

講師として警視庁ハイテク犯罪対策センターの方が招かれ、ハイテク犯罪の実態や、実際に被害にあってしまったときの正しい対処法などについても具体的な指導がありました。講師の方が自作された架空請求の疑似体験ユニットを子どもが実際に操作する場面もあり、ネット上に他人の誹謗中傷を流すことや、安易に個人情報を書き込むことの危険性を体験的に学んでいました。

コンピュータ室での授業の様子は体育館で中継されました。本市でも同じように、昨年度の

大坂上中学校の小・中連携教育の研究発表会で数学の授業風景を体育館で中継したことを思い出しました。

◇第2部では、インターネット協会代表の大久保貴世氏(本市の情報安全教育の研修会にも

来ていただいた方です)による講演と、警視庁の方々、保護者代表、地域代表、会場校の生活指導主任の先生を交えてのシンポジウムが行われました。それぞれの立場から、子どもたちをハイテク犯罪やネットいじめから守るために大人は何ができるか、何をすべきかについて具体的な提言がありました。子どもに携帯電話を持たせる前に、本当に必要かよく考えさせること、持たせるのならルールを決め、必ずフィルタリングをかけることが大切です。そして日頃から子どもとの会話を通して変化に敏感であること、また、何かあったときに子どもから頼りにされるよう、子どもたちの世界について勉強しておくことの必要性を改めて感じました。

ICT活用NEWSでお知らせしています。

・・・・

◇第一部では、第1学年の2学級で公開授業が行われました。

携帯電話の所有率が8割をこえるという学校で、携帯メールやブログ、プロフなど、中学生にとって身近なものの危険性について考える授業でした。

講師として警視庁ハイテク犯罪対策センターの方が招かれ、ハイテク犯罪の実態や、実際に被害にあってしまったときの正しい対処法などについても具体的な指導がありました。講師の方が自作された架空請求の疑似体験ユニットを子どもが実際に操作する場面もあり、ネット上に他人の誹謗中傷を流すことや、安易に個人情報を書き込むことの危険性を体験的に学んでいました。

コンピュータ室での授業の様子は体育館で中継されました。本市でも同じように、昨年度の

大坂上中学校の小・中連携教育の研究発表会で数学の授業風景を体育館で中継したことを思い出しました。

|  |

| 1年A組 情報モラル ~インターネットの落とし穴~ | 1年B組 ネットに潜む危険性 ~携帯メール~ |

◇第2部では、インターネット協会代表の大久保貴世氏(本市の情報安全教育の研修会にも

来ていただいた方です)による講演と、警視庁の方々、保護者代表、地域代表、会場校の生活指導主任の先生を交えてのシンポジウムが行われました。それぞれの立場から、子どもたちをハイテク犯罪やネットいじめから守るために大人は何ができるか、何をすべきかについて具体的な提言がありました。子どもに携帯電話を持たせる前に、本当に必要かよく考えさせること、持たせるのならルールを決め、必ずフィルタリングをかけることが大切です。そして日頃から子どもとの会話を通して変化に敏感であること、また、何かあったときに子どもから頼りにされるよう、子どもたちの世界について勉強しておくことの必要性を改めて感じました。

協同学習の成果(3)

◆今月行われた日野第四小学校と潤徳小学校の共同学習の成果です。

◇子ども達の感想です。

・いろいろな返事がきたので、そこから調べなおしたりした。

もう少しくわしくまとめればよかったと思った。

・知らない人とやる方がおもしろい。感じ方が違って勉強になるし、

うれしい感想ももらった。

・同じ小学生なのに見方や考え方が違うことにびっくりしたけど楽しかった。

・またやりたい。

◇実践された先生の感想です。

○日野第四小学校 立石先生

・今までも自分のクラスでの磨き合いはやっていたが、子ども達にとって

他校とのやりとりは新鮮だったようだ。

・新しい目線で学ぶことができた。

・アドバイスを生かして人に認めてもらえるような作品を作りたいという

意識が芽生えた。

○潤徳小学校 佐藤先生

・文字と写真で伝える難しさを感じたようだ。言葉を選び、

相手意識をもつことができた。

同時にその楽しさも感じていた。

・普段自分たちの仲間だけでは気づけなかったことに気づくことができた。

・教室に新しい空気が入きて、新たな学びを感じさせてくれた。

◆今回のインターネット掲示板による協同学習で、子ども達は、自らの体験を振り返って

表現・対話することを通して、より深い学びを実現することができました。

日野の地形や気候などの自然環境、米作りを通して地域に根ざしている文化、米の品種改良について、味の向上や食の安全確保、日本の自給率・・・など、それぞれのグループごとに社会科としての教科のねらいを遙かに超えた学びにつながっていきました。

ICTは、「体験したこと」「調べたこと」に「考えたこと」を加え、

「考えたことを表現する力」を育てると同時に、学び合いを一層深める効果をもっています。

|  |

「こんな感想や質問をもらいました・・・」 クラスの仲間と情報を共有。 (日野第四小学校で) | 掲示板に寄せられた感想や意見に大喜び。 (潤徳小学校で) |

◇子ども達の感想です。

・いろいろな返事がきたので、そこから調べなおしたりした。

もう少しくわしくまとめればよかったと思った。

・知らない人とやる方がおもしろい。感じ方が違って勉強になるし、

うれしい感想ももらった。

・同じ小学生なのに見方や考え方が違うことにびっくりしたけど楽しかった。

・またやりたい。

◇実践された先生の感想です。

○日野第四小学校 立石先生

・今までも自分のクラスでの磨き合いはやっていたが、子ども達にとって

他校とのやりとりは新鮮だったようだ。

・新しい目線で学ぶことができた。

・アドバイスを生かして人に認めてもらえるような作品を作りたいという

意識が芽生えた。

○潤徳小学校 佐藤先生

・文字と写真で伝える難しさを感じたようだ。言葉を選び、

相手意識をもつことができた。

同時にその楽しさも感じていた。

・普段自分たちの仲間だけでは気づけなかったことに気づくことができた。

・教室に新しい空気が入きて、新たな学びを感じさせてくれた。

◆今回のインターネット掲示板による協同学習で、子ども達は、自らの体験を振り返って

表現・対話することを通して、より深い学びを実現することができました。

日野の地形や気候などの自然環境、米作りを通して地域に根ざしている文化、米の品種改良について、味の向上や食の安全確保、日本の自給率・・・など、それぞれのグループごとに社会科としての教科のねらいを遙かに超えた学びにつながっていきました。

ICTは、「体験したこと」「調べたこと」に「考えたこと」を加え、

「考えたことを表現する力」を育てると同時に、学び合いを一層深める効果をもっています。