推進室情報 2008年

学期末の学校を支えるメディアコーディネータ

今日もメディアコーディネータは、学校のサポートに走り回っています。

校務支援システムによる成績処理の相談、Webカメラの活用方法のレクチャー、機器のトラブル対応、中学校の授業計画作成のお手伝い、そして、初任者の先生のICTを活用した授業のサポートです。多くの先生とかかわることを楽しみに、毎日がんばっている4人のメディアコーディネータです。

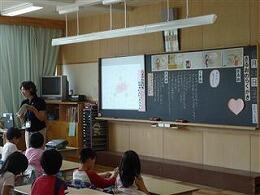

第5学年 総合的な学習の時間 「八ヶ岳の体験をまとめよう」 ICT活用指導力Cー3

初任者研修で学んだことを生かして早速実践している初任者の先生。

「子ども達がそれぞれスタディノートで体験をまとめた後は、いよいよクラスのみんなで

意見交換をします。それが楽しみです。」

校務支援システムによる成績処理の相談、Webカメラの活用方法のレクチャー、機器のトラブル対応、中学校の授業計画作成のお手伝い、そして、初任者の先生のICTを活用した授業のサポートです。多くの先生とかかわることを楽しみに、毎日がんばっている4人のメディアコーディネータです。

第5学年 総合的な学習の時間 「八ヶ岳の体験をまとめよう」 ICT活用指導力Cー3

初任者研修で学んだことを生かして早速実践している初任者の先生。

「子ども達がそれぞれスタディノートで体験をまとめた後は、いよいよクラスのみんなで

意見交換をします。それが楽しみです。」

ICTサポートスタッフによる夏季研修企画会議

本日はICTサポートスタッフの皆さんに集まっていただいて、夏季ICT活用教育研修の企画会議を行いました。日野市に導入した機器やソフトウエアにかかわる6社11人のスタッフと、推進室長、メディアコーディネータ4人による合同企画会議です。

まず、担当の研修で、ICT活用指導力のどの力をつけるのが目的か、保障する成果を確認しました。さらに、2学期に実践する授業のイメージをもつにはどうしたらいいか、具体的な研修内容を話し合いました。今後、研修企画書作成までの打合わせと、当日の運営についての反省等は掲示板を通してやり取りしていきます。

まず、担当の研修で、ICT活用指導力のどの力をつけるのが目的か、保障する成果を確認しました。さらに、2学期に実践する授業のイメージをもつにはどうしたらいいか、具体的な研修内容を話し合いました。今後、研修企画書作成までの打合わせと、当日の運営についての反省等は掲示板を通してやり取りしていきます。

夏季ICT活用教育研修

今月に入ってから、夏季ICT活用教育研修の受け付けをWeb上で行っています。

夏季ICT活用教育研修の詳細はこちらからダウンロードできます。

昨年度に引き続き、「教員のICT活用指導力」の5観点18項目に対応した研修会の案内です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

夏季ICT活用教育研修の詳細はこちらからダウンロードできます。

昨年度に引き続き、「教員のICT活用指導力」の5観点18項目に対応した研修会の案内です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。 多摩市からの視察

先週の金曜日の午前中に、多摩市の教育委員会と情報システム課の4人が視察にいらっしゃいました。

教育の情報化に向けて、近隣地区が動き出したのはうれしいことです。

日野市も教育委員会だけでなく情報システム課と一緒に動いているからこそうまくいっていること、また、様々なセキュリティ対策を講じていることなどをお伝えしました。「行政側にとって物理的にサポートする必要性を実感しました。」という感想をいただきました。

教育の情報化に向けて、近隣地区が動き出したのはうれしいことです。

日野市も教育委員会だけでなく情報システム課と一緒に動いているからこそうまくいっていること、また、様々なセキュリティ対策を講じていることなどをお伝えしました。「行政側にとって物理的にサポートする必要性を実感しました。」という感想をいただきました。

梅雨の明ける前に・・・

昨日は今年初めての真夏日だったそうです。今日も真夏日です。

夏はすぐそこに来ているようです。

まだ梅雨は明けていませんが、どんよりした空の下の市役所前で、ひたすら甘い香りを漂わせているクチナシの花です。

昨日の夕方は、夕陽が見事でした。梅雨雲も赤く染まっていましたが、やがて夜になって雷雨となりました・・・

(夕陽は浅川の新井橋から、雷雲は市役所の窓から撮影したものです。)

梅雨空の芸術です・・・

梅雨空の芸術です・・・

夏はすぐそこに来ているようです。

まだ梅雨は明けていませんが、どんよりした空の下の市役所前で、ひたすら甘い香りを漂わせているクチナシの花です。

昨日の夕方は、夕陽が見事でした。梅雨雲も赤く染まっていましたが、やがて夜になって雷雨となりました・・・

(夕陽は浅川の新井橋から、雷雲は市役所の窓から撮影したものです。)

梅雨空の芸術です・・・

梅雨空の芸術です・・・ 学期末の校務を正確に効率的に行うために

本日、第2回の教務主任研修を開催しました。

学期末の教育課程の管理をテーマに、「適正な評価について」と「授業時数の管理」についての研修内容です。

◆校務支援システムの時数・週案機能により、それぞれの学級、教科の授業時数、達成率が自動算出されるようになりました。また、学期ごとに一覧を印刷して提出しなくても、ボタン一つでデータが教育委員会に送られるようになりました。大変正確で効率的です。今日は、教務主任の先生方に、昨年度の、各学級、各教科の授業時数一覧表から、学校として課題はないか再確認していただきました。

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映します。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っていきます。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組みます。小学校では、観点別評価の目標基準設定等、評価の流れについて、もう少し理解を深める必要があると感じています。また、小・中ともに、児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように推進していきたいと思います。

「成績管理機能」「時数・週案機能」「ひのっ子宝箱」は、いずれも日野市が知恵を出し、開発者の熱意で実現していただいた機能です。この機能が全国に広がっていきつつあることをうれしく思います。引き続き、現場の先生の声に耳を傾けて改善すべきところは改善していけたらと思っています。

(まだシステムが人に寄り添っていかなければならない段階です。ある程度まで行くと、次の段階として、今度は、人が運用を工夫する段階になってくると思われます。)

学期末の教育課程の管理をテーマに、「適正な評価について」と「授業時数の管理」についての研修内容です。

◆校務支援システムの時数・週案機能により、それぞれの学級、教科の授業時数、達成率が自動算出されるようになりました。また、学期ごとに一覧を印刷して提出しなくても、ボタン一つでデータが教育委員会に送られるようになりました。大変正確で効率的です。今日は、教務主任の先生方に、昨年度の、各学級、各教科の授業時数一覧表から、学校として課題はないか再確認していただきました。

◆校務支援システムの成績管理機能を活用すると、通知表や指導要録にそのまま反映します。中学校は、今年度から全校でこのシステムを使っていきます。

小学校では、指導要録は全校でシステムを活用しますが、通知表については、17校中6校が取り組みます。小学校では、観点別評価の目標基準設定等、評価の流れについて、もう少し理解を深める必要があると感じています。また、小・中ともに、児童・生徒のよさを記録する「ひのっ子宝箱」は、通知表や指導要録の所見に反映しますので、日常的に校内の先生全員で、子ども達の良さを見つけて入力する機会を設けていくように推進していきたいと思います。

「成績管理機能」「時数・週案機能」「ひのっ子宝箱」は、いずれも日野市が知恵を出し、開発者の熱意で実現していただいた機能です。この機能が全国に広がっていきつつあることをうれしく思います。引き続き、現場の先生の声に耳を傾けて改善すべきところは改善していけたらと思っています。

(まだシステムが人に寄り添っていかなければならない段階です。ある程度まで行くと、次の段階として、今度は、人が運用を工夫する段階になってくると思われます。)

福岡県からの視察

福岡県大牟田市教育委員会から4人の方が視察にいらっしゃいました。

◆今後、校務の効率化を進める計画を実現するために、日野市の進め方を参考にしたいということでの視察です。システムを入れることですぐに効率化するわけではなく、導入時は相当の覚悟が必要であること、しかし山を乗り越えれば必ず楽になること、運用するほど効率化していくことをお伝えしました。日野市の推進体制やサポート体制をお聞きになり、「システムやハードも大事ですが、結局は人なんですね」という感想をいただきました。

◆実際に校務支援システムの稼働の様子を知りたいということで、メディアコーディネータが日野第四中学校へ案内しました。

四中では、秋山校長先生と古田教務主任(主幹教諭)が、説明してくださいました。

◆今後、校務の効率化を進める計画を実現するために、日野市の進め方を参考にしたいということでの視察です。システムを入れることですぐに効率化するわけではなく、導入時は相当の覚悟が必要であること、しかし山を乗り越えれば必ず楽になること、運用するほど効率化していくことをお伝えしました。日野市の推進体制やサポート体制をお聞きになり、「システムやハードも大事ですが、結局は人なんですね」という感想をいただきました。

◆実際に校務支援システムの稼働の様子を知りたいということで、メディアコーディネータが日野第四中学校へ案内しました。

四中では、秋山校長先生と古田教務主任(主幹教諭)が、説明してくださいました。

コンピュータに関する誤解をとき、授業づくりの基本を学ぶ

昨日は初任者研修を開催しました。テーマは「ICT活用教育」。なぜ、学校教育にICTが必要なのかを理解し、さらにICTを活用した授業の可能性について、理解を深める内容です。

メディアコーディネータによるICT機器の実習も行いました。

◆以下、初任者の先生の感想です。

◇「ICT」この言葉は今までの私にとってとても重圧を感じるものでしたが、今回の研修を

受け、自分でもICTの活用・実践ができそうだと少しばかり楽しい気分になりました。す

ぐには、無理ですが、活用促進していきたいと思います。また、ICTがなぜ今叫ばれてい

るのか、その重要性を感じることができました。

◇今日、ICTの研修を受けて、コンピュータを使った授業についての考え方が変わりました。

一番私の印象に残ったのは、使えるのかなという抵抗感が使ってみたいという気持ちに変

わったことです。カメラや動画を黒板に映し出すことはもちろん、いろいろな表示、提示の

仕方ができるので、これからどんな授業を組み立てていこうかという楽しみになりました。

また、それだけではなく、ICTを使った授業は個別対応や集団で学びあうことや、学びを深め

ることもできて学習の形態が様々に使い分けることができることなど研修を通して授業作り

の基本を学びました。

◇ICT活用教育の必要性について学ぶことができました。教育現場において果たしてコンピュー

タは必要なのかという疑問はありました。しかし、大人の私から見て、今日の講義自体がも

のすごく興味深く、楽しいひと時でした。また、学習意欲(授業に向けての活用方法の習

得)も湧くことができました。子どもも私と同じように、ICTを活用したいと思っているかも

しれません。将来的にいつでも活用できる能力を身につけたいと思います。

◇これまでは視覚的な角度からICTを活用していましたが、子ども同士のかかわりを広げること

や思考を深めることなど多くの可能性があることに気づくことができました。これからの授

業に積極的に活用していきたいと思いました。

◇ICTを活用することについて今まで持っていたイメージは、資料を拡大表示する、といっ

たもので、そういう場面での活用を考えていました。しかし、本日の研修でe-黒板、書画

カメラでは、思考、作業の過程も可視化できることを認識しました。書写や情報を整理しま

とめる単元で使っていこうと思います。一方、生徒に確かな学力を身につけさせるために、

音声を記録すること、反復練習をスムーズに行うことなども実践しようと思います。今日、

私が、ICTを活用した授業について持った新たなイメージは「個を尊重しながら集団の学

びあいを深める」です。

◇今日の研修の中で一番印象に残ったのは、子どもの考えに寄り添って、間違いから子どもの

思考を読み取ることが大切だということです。一人ひとりの学習ペースなどにあわせることの

できる個に応じた指導や、写真や動画などの具体物を見せることなどによって発見すること

の楽しさを子どもに味わわせることができると気づきました。また、個人のノートや意見な

どを全体で確認することもできます。自分もぜひ授業にICTを活用できる能力を身に付けなけ

れば、と考えています。

◇コンピュータは、教員が主導権をもっているように感じていましたが、そうではなく、子ど

もが使うことでもっと良い授業ができることがわかりました。一人ひとりの能力に合わせて

指導をしてあげれることがわかりました。ICTを授業に活用することにより、授業の幅が広が

り、より子どもの主体的な学習が期待できると感じました。

メディアコーディネータによるICT機器の実習も行いました。

◆以下、初任者の先生の感想です。

◇「ICT」この言葉は今までの私にとってとても重圧を感じるものでしたが、今回の研修を

受け、自分でもICTの活用・実践ができそうだと少しばかり楽しい気分になりました。す

ぐには、無理ですが、活用促進していきたいと思います。また、ICTがなぜ今叫ばれてい

るのか、その重要性を感じることができました。

◇今日、ICTの研修を受けて、コンピュータを使った授業についての考え方が変わりました。

一番私の印象に残ったのは、使えるのかなという抵抗感が使ってみたいという気持ちに変

わったことです。カメラや動画を黒板に映し出すことはもちろん、いろいろな表示、提示の

仕方ができるので、これからどんな授業を組み立てていこうかという楽しみになりました。

また、それだけではなく、ICTを使った授業は個別対応や集団で学びあうことや、学びを深め

ることもできて学習の形態が様々に使い分けることができることなど研修を通して授業作り

の基本を学びました。

◇ICT活用教育の必要性について学ぶことができました。教育現場において果たしてコンピュー

タは必要なのかという疑問はありました。しかし、大人の私から見て、今日の講義自体がも

のすごく興味深く、楽しいひと時でした。また、学習意欲(授業に向けての活用方法の習

得)も湧くことができました。子どもも私と同じように、ICTを活用したいと思っているかも

しれません。将来的にいつでも活用できる能力を身につけたいと思います。

◇これまでは視覚的な角度からICTを活用していましたが、子ども同士のかかわりを広げること

や思考を深めることなど多くの可能性があることに気づくことができました。これからの授

業に積極的に活用していきたいと思いました。

◇ICTを活用することについて今まで持っていたイメージは、資料を拡大表示する、といっ

たもので、そういう場面での活用を考えていました。しかし、本日の研修でe-黒板、書画

カメラでは、思考、作業の過程も可視化できることを認識しました。書写や情報を整理しま

とめる単元で使っていこうと思います。一方、生徒に確かな学力を身につけさせるために、

音声を記録すること、反復練習をスムーズに行うことなども実践しようと思います。今日、

私が、ICTを活用した授業について持った新たなイメージは「個を尊重しながら集団の学

びあいを深める」です。

◇今日の研修の中で一番印象に残ったのは、子どもの考えに寄り添って、間違いから子どもの

思考を読み取ることが大切だということです。一人ひとりの学習ペースなどにあわせることの

できる個に応じた指導や、写真や動画などの具体物を見せることなどによって発見すること

の楽しさを子どもに味わわせることができると気づきました。また、個人のノートや意見な

どを全体で確認することもできます。自分もぜひ授業にICTを活用できる能力を身に付けなけ

れば、と考えています。

◇コンピュータは、教員が主導権をもっているように感じていましたが、そうではなく、子ど

もが使うことでもっと良い授業ができることがわかりました。一人ひとりの能力に合わせて

指導をしてあげれることがわかりました。ICTを授業に活用することにより、授業の幅が広が

り、より子どもの主体的な学習が期待できると感じました。

日野市は全国第2位(学校サイト自治体別年間更新ランキング)

定例校長会がありました。

推進室からは3つのことをお知らせしました。

◇今年も、教員のICT活用指導力の基準に基づいた夏季ICT活用教育研修を実施するので先生

方の参加をお願いしたいこと。

◇セキュリティポリシーを遵守していただくこと。

◇引き続き学校Webサイトの積極的な発信をしていただくこと。

3つ目の学校Webサイトの発信については、平成19年度学校サイト自治体別年間更新ランキングで、日野市は全国第2位になりました。各学校のがんばりを大変うれしく思います。

このことは、昨年度推進室にお見えになった豊福先生の管理されている「日本の学校

(i-learn.jp)」のサイトで、先日公表されたところです。

(日野市平均194.1日 53.0% 1位の自治体は平均301.0日 82.2%

3位の自治体は平均163.3日 44.6%)

推進室からは3つのことをお知らせしました。

◇今年も、教員のICT活用指導力の基準に基づいた夏季ICT活用教育研修を実施するので先生

方の参加をお願いしたいこと。

◇セキュリティポリシーを遵守していただくこと。

◇引き続き学校Webサイトの積極的な発信をしていただくこと。

3つ目の学校Webサイトの発信については、平成19年度学校サイト自治体別年間更新ランキングで、日野市は全国第2位になりました。各学校のがんばりを大変うれしく思います。

このことは、昨年度推進室にお見えになった豊福先生の管理されている「日本の学校

(i-learn.jp)」のサイトで、先日公表されたところです。

(日野市平均194.1日 53.0% 1位の自治体は平均301.0日 82.2%

3位の自治体は平均163.3日 44.6%)

授業での積極的なICTの活用

◆教育センターの講堂で、第2回ICT活用推進委員会を開催しました。

本日のテーマは「ICT活用指導力の向上・・・授業での積極的な活用のために」です。

ICT活用推進委員として、校内のICT活用の活性化を図るために何ができるかを考え、話し合いました。

各学校の悩みを共有し、うまくいっている学校からの例も紹介してもらいながら、それぞれの学校の実態に応じた策を考えてもらいました。

推進委員に、校内研修で活用できるサイトをいくつか紹介しました。

いずれも、推進室のリンク集から見ることができます。

・文部科学省 情報モラル研修教材 「5分でわかる情報モラル」

・独立行政法人 メディア教育開発センター「教員研修Web総合システムTRAIN」

◆一方、同時間に、教育センターのコンピュータ室で、算数のICT実践部会を開催しました。昨年度に引き続き、信州大学の東原教授の指導のもと、インタラクティブ・スタディを活用した授業実践を深め、市内の各学校に広めていきます。

本日のテーマは「ICT活用指導力の向上・・・授業での積極的な活用のために」です。

ICT活用推進委員として、校内のICT活用の活性化を図るために何ができるかを考え、話し合いました。

各学校の悩みを共有し、うまくいっている学校からの例も紹介してもらいながら、それぞれの学校の実態に応じた策を考えてもらいました。

推進委員に、校内研修で活用できるサイトをいくつか紹介しました。

いずれも、推進室のリンク集から見ることができます。

・文部科学省 情報モラル研修教材 「5分でわかる情報モラル」

・独立行政法人 メディア教育開発センター「教員研修Web総合システムTRAIN」

◆一方、同時間に、教育センターのコンピュータ室で、算数のICT実践部会を開催しました。昨年度に引き続き、信州大学の東原教授の指導のもと、インタラクティブ・スタディを活用した授業実践を深め、市内の各学校に広めていきます。

子どもたちからの人権メッセージ発表会

第15回 子どもからの人権メッセージ発表会が、市民会館の小ホールで開かれました。

市内の小・中学校全校から代表の児童・生徒25名が、人権に関する考えを堂々と

発表しました。

「お互いに助け合って、自分だけでなくみんなが幸せになる権利を大切にしていきたい。」

「いじめがなくなるには、一人一人が相手を思いやる気持ちが大切です。」

「私はまだ人に親切にするということがどのようなことなのか完ぺきにはわかりません。

でも、親切な行動をとることができて、みんなが優しい気持ちになれるような

ことができる人に、なりたい。」

終わりは人権擁護委員の能瀬委員の言葉でしめくくられました。

市内の小・中学校全校から代表の児童・生徒25名が、人権に関する考えを堂々と

発表しました。

「お互いに助け合って、自分だけでなくみんなが幸せになる権利を大切にしていきたい。」

「いじめがなくなるには、一人一人が相手を思いやる気持ちが大切です。」

「私はまだ人に親切にするということがどのようなことなのか完ぺきにはわかりません。

でも、親切な行動をとることができて、みんなが優しい気持ちになれるような

ことができる人に、なりたい。」

終わりは人権擁護委員の能瀬委員の言葉でしめくくられました。

第七幼稚園教育委員会訪問

本日は第七幼稚園の教育委員会訪問でした。

本園と隣接しているあさひがおか保育園とは、平成17年度に「あさひがおか幼児園」としてスタートし、交流を図っています。現在、合同カリキュラムにそった保育が行われています。

このカリキュラムは「自分を支える力」「人とのかかわり」「ものとのかかわり」の3項目を重点において、小学校への円滑な接続を意識して作成したものです。この内容は、遊びや活動を通して両園それぞれが実践しています。

本園と隣接しているあさひがおか保育園とは、平成17年度に「あさひがおか幼児園」としてスタートし、交流を図っています。現在、合同カリキュラムにそった保育が行われています。

このカリキュラムは「自分を支える力」「人とのかかわり」「ものとのかかわり」の3項目を重点において、小学校への円滑な接続を意識して作成したものです。この内容は、遊びや活動を通して両園それぞれが実践しています。

|  |

| お客様に元気よくご挨拶。 あっという間に子ども達に囲まれた 加島教育長。 | 4歳児は七夕のかざりを作っています。 田口委員長も子ども達と一緒にかざり作り。 |

|  |

| 5歳児の竹太鼓の演技。 幼児園祭りでのお披露目を目指して特訓中。 | 子ども達は絵本が大好き。 毎日、先生の読み聞かせを 楽しみにしています。 |

|  |

| 子ども達の楽しみなお弁当の時間。 「これおいしいんだよ」と浮須参事に自慢。 | 保育園の給食時間にも お邪魔させていただきました。 |

プラグインのインストール

メディアコーディネータが、連日裏方として活躍しています。

日野市では市内の小・中学校で理科を教えるすべての先生が理科ねっとわーくの利用者登録を行い、市のサーバーから市内のすべての学校にデジタル教材を配信しています。しかし、デジタル教材を再生するにあたっては、プラグインが必要となります。

そこで、メディアコーディネータが各学校を回って、理科の授業で使う教室用のコンピュータにプラグインのインストール作業を行っているわけです。

この作業も後一週間で終了予定です。

空き教室や理科室にずらりと並べられた授業用コンピュータ・・・

日野市では市内の小・中学校で理科を教えるすべての先生が理科ねっとわーくの利用者登録を行い、市のサーバーから市内のすべての学校にデジタル教材を配信しています。しかし、デジタル教材を再生するにあたっては、プラグインが必要となります。

そこで、メディアコーディネータが各学校を回って、理科の授業で使う教室用のコンピュータにプラグインのインストール作業を行っているわけです。

この作業も後一週間で終了予定です。

空き教室や理科室にずらりと並べられた授業用コンピュータ・・・

旭が丘小学校学校課訪問

本日は旭が丘小学校の学校課訪問でした。

本校の自慢は校地内にある雑木林で、平成16年度全国学校林活用部門で特選を受賞しています。この雑木林を活用して、子ども達は様々な体験を行い、環境を学んでいます。

雑木林を中島校長先生に案内していただきました。

全学級の授業を見せていただきました。算数でICTが活用されていました。

本校の自慢は校地内にある雑木林で、平成16年度全国学校林活用部門で特選を受賞しています。この雑木林を活用して、子ども達は様々な体験を行い、環境を学んでいます。

雑木林を中島校長先生に案内していただきました。

全学級の授業を見せていただきました。算数でICTが活用されていました。

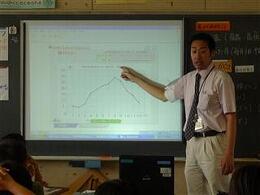

| 第4学年算数 変わり方を見やすく表そう ICT活用指導力Bー2 折れ線グラフの書き方の徹底を図るために 、デジタルコンテンツを活用しています。 細かな目盛を全員で確認したり、何度も書き やり直したり、様々なデータをすぐにグラフを表したりすることができます。 |

愛知県からの視察(平山中学校視察)

愛知県春日井市の小・中学校の教務主任の先生方が、平山中学校でICTを活用した授業をご覧になりました。

全国から注目を受けている日野市です。学期末試験目前にもかかわらず、お役に立てるなら、ということで、進んで日常の授業を公開して下さった平山中学校の先生方です。正留校長先生、石川副校長先生と行富教務主任(主幹教諭)が丁寧に説明してくださいました。

第2学年体育 バレーボール ICT活用指導力Cー4

自分のパスやスパイク等のフォームを振り返って技術を向上させるために、スポーツミラーを活用しています。映像を見て、先生もアドバイスをしています。

全国から注目を受けている日野市です。学期末試験目前にもかかわらず、お役に立てるなら、ということで、進んで日常の授業を公開して下さった平山中学校の先生方です。正留校長先生、石川副校長先生と行富教務主任(主幹教諭)が丁寧に説明してくださいました。

第2学年体育 バレーボール ICT活用指導力Cー4

自分のパスやスパイク等のフォームを振り返って技術を向上させるために、スポーツミラーを活用しています。映像を見て、先生もアドバイスをしています。

|  |

| 第2学年国語 聞く生活を考えよう ICT活用指導力Bー2・3 課題をわかりやすく説明するために、 デジタル教科書を活用しました。 授業のまとめでは、目的に応じて聞くことが できたか生徒の聞き取りメモを拡大して 確かめています。 | 第1学年理科 水や栄養分を運ぶしくみ ICT活用指導力Bー2 理科ねっとわーくのデジタル教材を 活用しています。 導管と師管のつくりを立体的に確かめ、 次時に行う観察の視点を明確にしています。 |

| |

| 授業参観後は、行富主幹教諭による 説明と質疑応答。 「ICT化に向けて実際に学校を動かす 中心は教務主任で、覚悟が必要です!」 |

平山中学校学校課訪問

本日は平山中学校の学校課訪問でした。

◆本校は、校務支援システム推進校です。積極的に校務の情報化に取り組んでいます。

すべての先生が、校務支援システムの週案簿(週ごとの指導計画)を活用しており、

毎日の振り返り(評価欄)も記録しています。

振り返り(評価欄)もぎっしり入力されている週案簿

保健室では、日々の保健日誌も校務支援システムで作成しています。

◆授業でのICT活用にも積極に取り組んでおり、全教科で「ICTを活用した年間授業計画」を作成しています。今年度は「ICTの効果的な活用のための授業デザイン力・指導力の向上」を研究テーマにしています。

第3学年 学級活動 修学旅行に向けて ICT活用指導力Cー1

修学旅行の行程を、Web上の情報(時刻表、観光案内、地図等)をもとにグループごとに検討しています。パソコン室以外でも、授業用のPCを集めてグループごとに使っています。無線LANであるため、いろいろな学習形態が可能です。

◆本校は、校務支援システム推進校です。積極的に校務の情報化に取り組んでいます。

すべての先生が、校務支援システムの週案簿(週ごとの指導計画)を活用しており、

毎日の振り返り(評価欄)も記録しています。

振り返り(評価欄)もぎっしり入力されている週案簿

保健室では、日々の保健日誌も校務支援システムで作成しています。

| 「出席状況などの入力が、 保健日誌にも反映されるので 効率的です。」 |

◆授業でのICT活用にも積極に取り組んでおり、全教科で「ICTを活用した年間授業計画」を作成しています。今年度は「ICTの効果的な活用のための授業デザイン力・指導力の向上」を研究テーマにしています。

|  |

| 第3学年 選択理科 大地がゆれる ICT活用指導力Bー3・4 地震が起こったときの様子や揺れの伝わり方 などの既習事項を復習するために、 理科ねっとわーくのデジタル教材を 使っています。 | 第2学年 理科 感覚と運動のしくみ ICT活用指導力Bー3・4 収縮する筋肉のようすをわかりやすく 説明するために、理科ねっとわーくの デジタル教材を使っています。 |

| |

| 第2学年 理科 電流とその利用 ICT活用指導力Bー3・4 単元で使う押さえておきたい用語や記号を、Web上のコンテンツを参考にしながら 説明しています。 |

修学旅行の行程を、Web上の情報(時刻表、観光案内、地図等)をもとにグループごとに検討しています。パソコン室以外でも、授業用のPCを集めてグループごとに使っています。無線LANであるため、いろいろな学習形態が可能です。

|  |

| 第3学年 選択英語 ICT活用指導力Bー3 単語の発音や読みの確認をし、 デジタル教科書を活用して みんなで音読しています。 | 第2学年 道徳 ともに生きる ICT活用指導力Bー1・2 今年度から始まった特別支援学校の生徒の 副籍制度にあわせて、VTRを視聴し、 共に生きることを考えています。 |

梅雨の中央公園

市役所前の中央公園広場は、一面のシロツメグサです。

雨の中にアジサイの花が一際目立ちます。

雨の中にアジサイの花が一際目立ちます。

家庭・地域に働きかける重要性

★毎年、市内の全小・中学校で、「道徳授業地区公開講座」を実施しています。

道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行っていますが、家庭・学校・地域社会の連携のもとで行う必要があるために、この道徳授業地区公開講座で道徳の時間を保護者、地域の方に公開し、一緒に考えていただく機会を設けています。日野市だけでなく都内の小・中学校全校で実施しています。

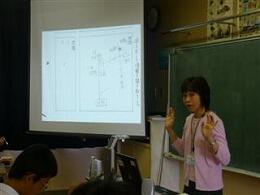

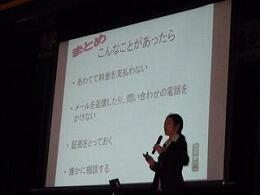

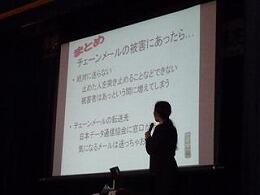

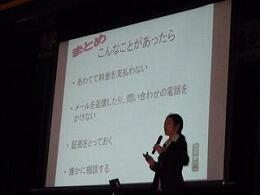

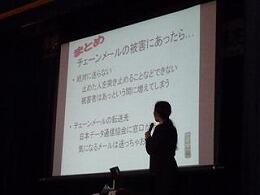

★★本日開催された平山小学校の「道徳授業地区公開講座」のテーマは、

「心の通うかかわり合いのできる子をめざして~正しい情報モラルの育成~」 でした。

日野市では、情報安全教育として、情報モラル面の指導と、情報安全・危機回避面に関する指導の両面を、各教科・領域で、情報を扱うすべての学習活動の中で取り上げて指導しています。特に、道徳の時間では、道徳的判断力の育成のもととなる心を耕したり、ルールを守ろうとする心情を高めています。

新学習指導要領でも、道徳の中に新たに以下のように情報モラルの指導が明記されました。

「児童・生徒の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指導に留意すること。」

人としてしてはいけないことや善悪の判断、基本的なしつけなどは、家庭、学校、地域との連携を図りながら繰り返し指導し、その徹底を図る必要があります。子どものネット上のトラブルを解決する策の一つは、子どもの心を育てることです。今後も豊かな心を育成する基盤となるように道徳の時間を位置づけ、子どもたちが思いやりの心をもって前向きに情報ツールを使えるような心を耕していかなければなりませんそれに加えて、ルール、情報安全・危機回避面に関する指導も必要です。これについては、各家庭の協力が不可欠です。避けて通れないネット上の現実を知ること、子どもの実態をよく捉えること、携帯電話の必要性等を話し合うこと、与えた場合の物理的なセキュリティ対策、使い方の約束等に責任をもつこと等、学校が積極的に働きかける効果を感じました。

本日は、平山小学校の「道徳授業地区公開講座」に参加させていただき、情報モラルや情報安全に関する話題を取り上げる重要性を実感しました。今年度は、市内の他の小・中学校でも、このようなテーマで「道徳授業地区公開講座」に取り組む学校が増えています・・・

★★★公開された全学級の授業は、すべてICTが活用されていました。

また、学年での共通学習や学級ごとの話し合いなど、学習場面に応じて、平山小ならではのオープンスペースも効果的に活用されていました。 ICT活用指導力Dー1・2・3・4

【D 情報モラルなどを指導する能力】

D-1 児童が発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報のやりとり

ができるように指導する。

D-2 児童が情報社会の一員としてルールやマナーを守って、情報を集めたり発信したりできるよ

うに指導する。

D-3 児童がインターネットなどを利用する際に、情報の正しさや安全性などを理解し、健康面に

気をつけて活用できるように指導する。

D-4 児童がパスワードや自他の情報の大切さなど、情報セキュリティの基本的な知識を身につけ

ことができるように指導する。

公開授業後は、児童代表、先生の代表、保護者の代表、地域の代表によるシンポジウムで、

道徳の授業を振り返りました。

シンポジウムの後は、警視庁八王子少年センターの井口由美子さんによる講演会でした。

子ども達が道徳的判断力をつける際の基礎・基本となる知識を伝えて下さいました。

道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行っていますが、家庭・学校・地域社会の連携のもとで行う必要があるために、この道徳授業地区公開講座で道徳の時間を保護者、地域の方に公開し、一緒に考えていただく機会を設けています。日野市だけでなく都内の小・中学校全校で実施しています。

★★本日開催された平山小学校の「道徳授業地区公開講座」のテーマは、

「心の通うかかわり合いのできる子をめざして~正しい情報モラルの育成~」 でした。

日野市では、情報安全教育として、情報モラル面の指導と、情報安全・危機回避面に関する指導の両面を、各教科・領域で、情報を扱うすべての学習活動の中で取り上げて指導しています。特に、道徳の時間では、道徳的判断力の育成のもととなる心を耕したり、ルールを守ろうとする心情を高めています。

新学習指導要領でも、道徳の中に新たに以下のように情報モラルの指導が明記されました。

「児童・生徒の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指導に留意すること。」

人としてしてはいけないことや善悪の判断、基本的なしつけなどは、家庭、学校、地域との連携を図りながら繰り返し指導し、その徹底を図る必要があります。子どものネット上のトラブルを解決する策の一つは、子どもの心を育てることです。今後も豊かな心を育成する基盤となるように道徳の時間を位置づけ、子どもたちが思いやりの心をもって前向きに情報ツールを使えるような心を耕していかなければなりませんそれに加えて、ルール、情報安全・危機回避面に関する指導も必要です。これについては、各家庭の協力が不可欠です。避けて通れないネット上の現実を知ること、子どもの実態をよく捉えること、携帯電話の必要性等を話し合うこと、与えた場合の物理的なセキュリティ対策、使い方の約束等に責任をもつこと等、学校が積極的に働きかける効果を感じました。

本日は、平山小学校の「道徳授業地区公開講座」に参加させていただき、情報モラルや情報安全に関する話題を取り上げる重要性を実感しました。今年度は、市内の他の小・中学校でも、このようなテーマで「道徳授業地区公開講座」に取り組む学校が増えています・・・

★★★公開された全学級の授業は、すべてICTが活用されていました。

また、学年での共通学習や学級ごとの話し合いなど、学習場面に応じて、平山小ならではのオープンスペースも効果的に活用されていました。 ICT活用指導力Dー1・2・3・4

【D 情報モラルなどを指導する能力】

D-1 児童が発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報のやりとり

ができるように指導する。

D-2 児童が情報社会の一員としてルールやマナーを守って、情報を集めたり発信したりできるよ

うに指導する。

D-3 児童がインターネットなどを利用する際に、情報の正しさや安全性などを理解し、健康面に

気をつけて活用できるように指導する。

D-4 児童がパスワードや自他の情報の大切さなど、情報セキュリティの基本的な知識を身につけ

ことができるように指導する。

|  |

| 第1学年「思いやり・親切」 「もらってうれしい手紙の ことばは何ですか? いやなことばは何ですか?」 | 第2学年「思いやり」 「悪口が多くの人に見られると その人がいやな思いをするから、 してはいけないことですね。」 |

|  |

| 第3学年「節度・節制・自立」 「テレビゲームばかりしていると どうなるの? 上手につきあうには どうしたらいいでしょう。」 | 第4学年「思いやり」 「写真を撮ったりするときは、 相手の気持ちを考えましょうね。」 |

|  |

| 第5学年「自由・規律」 「どうしてメールでうまく 伝わらなかったのでしょう。 見えなくても相手のことを 考えられるように・・・」 | 第6学年「自由・規律」 「携帯電話は本当に必要なの? 大人の人の意見も聞いてみましょう・・・」 |

| |

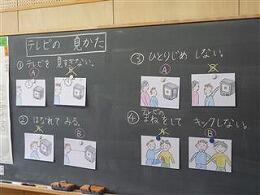

| わかくさ学級「自由・規律」 「テレビの見方を考えましょう」 |

道徳の授業を振り返りました。

シンポジウムの後は、警視庁八王子少年センターの井口由美子さんによる講演会でした。

子ども達が道徳的判断力をつける際の基礎・基本となる知識を伝えて下さいました。

遠くても日野市に来る価値が大きいから・・・

本日午後、台東区学校改革担当課の吉田正俊課長をはじめとする3人の方が来室されました。昨年11月にも訪問され、今回は2回目の訪問です。今年度9月から台東区内の小・中学校のモデル校で、校務支援システムの導入が決まったということでした。

導入目前であるため、研修の内容等やセキュリティの運用等、具体的な質問をたくさん受けました。

「都内と言えども遠いです。でも、遠くても日野から学ぶことはたくさんあり、価値が大きいからやってきました。」 と、吉田課長。

日野市が作り上げてきた校務支援システムの主要機能がいくつかの自治体に導入され、問い合わせの電話も多くなっています。

今後、東京都のICT化、校務の情報化はぐんと進みそうです。

導入目前であるため、研修の内容等やセキュリティの運用等、具体的な質問をたくさん受けました。

「都内と言えども遠いです。でも、遠くても日野から学ぶことはたくさんあり、価値が大きいからやってきました。」 と、吉田課長。

日野市が作り上げてきた校務支援システムの主要機能がいくつかの自治体に導入され、問い合わせの電話も多くなっています。

今後、東京都のICT化、校務の情報化はぐんと進みそうです。

4ヶ所同時にテレビ会議

午前中、推進室に来客がありました。日野のインタラクティブスタディの実践研究に興味をもたれた文京区のNPO法人の方です。そこで、4ヶ所のテレビ会議が実現しました。推進室と、信州大学の東原教授と、更埴市立埴生小学校元校長の宮原先生と教育センターコンピュータ室にいる職員です。

こちら推進室の様子・・・

こちら推進室の様子・・・

画面は4分割。上段は教育センターと大学。 下段は、宮原先生と推進室。

宮原先生は校長時代、インタラクティブスタディによる算数の授業を継続して行い、基礎基本の徹底を図り、学力向上を図ったという実践をされました。

◆宮原先生の実践はこちらに紹介されています。

http://www.eri21.or.jp/econews/eco89.pdf

◆日野市の昨年度の実践もこちらに紹介されています

http://www.eri21.or.jp/econews/eco103.pdf

宮原先生は校長時代、インタラクティブスタディによる算数の授業を継続して行い、基礎基本の徹底を図り、学力向上を図ったという実践をされました。

◆宮原先生の実践はこちらに紹介されています。

http://www.eri21.or.jp/econews/eco89.pdf

◆日野市の昨年度の実践もこちらに紹介されています

http://www.eri21.or.jp/econews/eco103.pdf