推進室情報 2008年

必要な情報は自らとる~教員免許の更新講習~

★平成21年4月から教員免許更新制が実施されます。

今年度は文部科学大臣が指定した「予備講習」を受講し、履修認定を受け、免許管理者に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。

教員免許更新制について(文部科学省)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm ←ここをクリック

日野市教育委員会では、夏季休業中に市内の明星大学で実施される「ネットワーク多摩加盟大学による教員免許更新予備講習の共同開催」を紹介し、希望する教員を一括申込しました。

教員免許更新制度(ネットワーク多摩)

http://www.nw-tama.jp/htm/service/target_detail.asp?t=8&n=35 ←ここをクリック

★★本日は、市内の明星大学が、新たに独立して来年度から開始される教員免許更新制に伴う本講習を実施するということを、担当の方が説明に来られました。そして、その講習について、どのような内容にしたらよいかという相談を受けました。現在、日野市教育委員会の実施している10年経験者研修をはじめとする教員研修の連携が話題になりました。ちなみに、文科省から示されている免許更新に伴う講習内容は次の通りです。

? 教育の最新事情に関する事項(12時間)

? 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(18時間)

★★★ところで、この教員免許更新制のねらいは、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。開設される講習は、一覧として文部科学省のWebサイトで情報提供し、選択しやすい形となるということです。今年度の予備講習は、全国で101の大学及び法人で開催され、一覧と講習の概要もすべて公表されています。

必修研修については、これまで、都や市から本人あてに詳細の通知がきていましたが、今回のように、通知を待つのではなく、自分から情報を主体的にとり、自分のニーズに合わせた研修の内容を、全国の好きな大学等から選ぶ形になったことが大きな違いです。

早くから情報を発信していると評判の大学の例(信州大学)

http://cert.shinshu-u.ac.jp/kmkk/ ←ここをクリック

21日(土)、政府広報オンラインで特集があるようです。

http://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/happy/index.html ←ここをクリック

今年度は文部科学大臣が指定した「予備講習」を受講し、履修認定を受け、免許管理者に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。

教員免許更新制について(文部科学省)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm ←ここをクリック

日野市教育委員会では、夏季休業中に市内の明星大学で実施される「ネットワーク多摩加盟大学による教員免許更新予備講習の共同開催」を紹介し、希望する教員を一括申込しました。

教員免許更新制度(ネットワーク多摩)

http://www.nw-tama.jp/htm/service/target_detail.asp?t=8&n=35 ←ここをクリック

★★本日は、市内の明星大学が、新たに独立して来年度から開始される教員免許更新制に伴う本講習を実施するということを、担当の方が説明に来られました。そして、その講習について、どのような内容にしたらよいかという相談を受けました。現在、日野市教育委員会の実施している10年経験者研修をはじめとする教員研修の連携が話題になりました。ちなみに、文科省から示されている免許更新に伴う講習内容は次の通りです。

? 教育の最新事情に関する事項(12時間)

? 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(18時間)

★★★ところで、この教員免許更新制のねらいは、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。開設される講習は、一覧として文部科学省のWebサイトで情報提供し、選択しやすい形となるということです。今年度の予備講習は、全国で101の大学及び法人で開催され、一覧と講習の概要もすべて公表されています。

必修研修については、これまで、都や市から本人あてに詳細の通知がきていましたが、今回のように、通知を待つのではなく、自分から情報を主体的にとり、自分のニーズに合わせた研修の内容を、全国の好きな大学等から選ぶ形になったことが大きな違いです。

早くから情報を発信していると評判の大学の例(信州大学)

http://cert.shinshu-u.ac.jp/kmkk/ ←ここをクリック

21日(土)、政府広報オンラインで特集があるようです。

http://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/happy/index.html ←ここをクリック

小学校の理科の授業を高めるための3つのポイント

潤徳小学校の校内研究にお邪魔しました。理科ねっとわーくのコンテンツを活用した3つの研究授業がありました。JSTの榊原博子先生と、教育センターの大澤先生も分科会の講師として参加してくださいました。

「理科ねっとわーくには、レベルの高いコンテンツやなかなか見ることのできない貴重なコンテンツも多くあります。探すには時間がかかりますが、どこかの単元で使えるものと出会えます。また、指導する側の手持ち資料としても使え、勉強になります。あわてて探すのではなく、時間が空いたときに継続してじっくり楽しんで探して下さい。」 と榊原先生。

今年度、日野市では、すべての小・中学校の理科の授業の充実を図ることを目指しています。小学校の教師は、必ずしも理科が得意ではなく、不安をもつことも多いようです。しかし、小学校の理科を教える教師としての専門性は、自然を見る専門性というよりは、むしろ子どもがどのように自然を見ているか、自然の事物・現象の正しい見方とのズレ等を瞬時に見抜く力であると思います。子どもの見方を見抜く力がないと、教師が設定した課題による形式的な問題解決学習になり、問いが本当に子どものものにならないまま授業が流れてしまいます。逆に、子どもがどのように自然を見ているのかを大切にして授業をデザインすると、子どもの問いが解決すべき課題となり、ごく自然に問題解決学習が展開されていきます。

小学校の理科の授業を高めるための3つのポイントとして、

・子どもが自然の事物・現象をどのように見ているかを見抜く力、

・授業をデザインする力、

・教える単元に関する教材研究の量

この3つの力が、理科の授業の質を高めることにつながると考えます。

第3学年理科「こん虫をしらべよう」 ICT活用指導力B-2・3

一人一人の児童が見つけた虫の特徴をとらえて分類し、コンテンツで「昆虫」の説明を見た後に、自分の見つけた虫が昆虫であるかどうかを調べる学習活動。

第5学年理科「天気の変化」 ICT活用指導力B-2・3 C-1

今まで連日観測してきた天気の変わり方をコンテンツで確認し、必要な情報をそろえて明日の天気を予想する学習活動。

第6学年理科「植物の葉と日光」 ICT活用指導力C-3

ジャガイモの葉に日光が当たると本当にデンプンができるのか、二酸化炭素も関係あるのかなど、グループで追究してきた課題の実験結果を発表し、共有する学習活動。

「理科ねっとわーくには、レベルの高いコンテンツやなかなか見ることのできない貴重なコンテンツも多くあります。探すには時間がかかりますが、どこかの単元で使えるものと出会えます。また、指導する側の手持ち資料としても使え、勉強になります。あわてて探すのではなく、時間が空いたときに継続してじっくり楽しんで探して下さい。」 と榊原先生。

今年度、日野市では、すべての小・中学校の理科の授業の充実を図ることを目指しています。小学校の教師は、必ずしも理科が得意ではなく、不安をもつことも多いようです。しかし、小学校の理科を教える教師としての専門性は、自然を見る専門性というよりは、むしろ子どもがどのように自然を見ているか、自然の事物・現象の正しい見方とのズレ等を瞬時に見抜く力であると思います。子どもの見方を見抜く力がないと、教師が設定した課題による形式的な問題解決学習になり、問いが本当に子どものものにならないまま授業が流れてしまいます。逆に、子どもがどのように自然を見ているのかを大切にして授業をデザインすると、子どもの問いが解決すべき課題となり、ごく自然に問題解決学習が展開されていきます。

小学校の理科の授業を高めるための3つのポイントとして、

・子どもが自然の事物・現象をどのように見ているかを見抜く力、

・授業をデザインする力、

・教える単元に関する教材研究の量

この3つの力が、理科の授業の質を高めることにつながると考えます。

第3学年理科「こん虫をしらべよう」 ICT活用指導力B-2・3

一人一人の児童が見つけた虫の特徴をとらえて分類し、コンテンツで「昆虫」の説明を見た後に、自分の見つけた虫が昆虫であるかどうかを調べる学習活動。

第5学年理科「天気の変化」 ICT活用指導力B-2・3 C-1

今まで連日観測してきた天気の変わり方をコンテンツで確認し、必要な情報をそろえて明日の天気を予想する学習活動。

第6学年理科「植物の葉と日光」 ICT活用指導力C-3

ジャガイモの葉に日光が当たると本当にデンプンができるのか、二酸化炭素も関係あるのかなど、グループで追究してきた課題の実験結果を発表し、共有する学習活動。

東光寺小学校学校課訪問

東光寺小学校の学校課訪問を行いました。

本校は、日本の伝統文化理解教育に取り組んでいる研究課題校です。

今年度は、市内の学校の先頭を切り、地域の方々の力を借りながら校庭の芝生化に取り組んでいきます。

校庭の芝生化の準備工事が始まりました。

週案簿(週ごとの指導計画)は、全員の先生が評価欄を入力するなど、校務支援システムがうまく活用されていました。

参観させていただいた授業のうち、以下の3つの学級で、ICTが活用されていました。

本校は、日本の伝統文化理解教育に取り組んでいる研究課題校です。

今年度は、市内の学校の先頭を切り、地域の方々の力を借りながら校庭の芝生化に取り組んでいきます。

校庭の芝生化の準備工事が始まりました。

週案簿(週ごとの指導計画)は、全員の先生が評価欄を入力するなど、校務支援システムがうまく活用されていました。

参観させていただいた授業のうち、以下の3つの学級で、ICTが活用されていました。

|  |

| 第4学年国語「漢字の広場」 ICT活用指導力Bー3 教科書を拡大提示して確認しています。 | 第3学年国語「わかりやすく書こう」 ICT活用指導力Bー2 作文の題材として、教師が発見した例を 画像で紹介しています。 |

| |

| 第6学年総合的な学習の時間 「日光移動教室」 ICT活用指導力Bー3 子ども達が調べたことを伝えています。 |

科学への好奇心と探究心

本日午後、JST(科学技術振興機構)メディア課の方が来室されました。JSTでは、「科学ナビ」という科学系コミュニティサイトを開設しています。今日は、子どもたちの科学的なコミュニケーションを深めることについての相談を受けました。子どもたちが科学への好奇心と探究心をもつきっかけとなるようなサイトは結構たくさんあります。きちんと管理された中で、子どもたちが安心して科学の発見や驚き、疑問を交流していけるような場を設けるのはいいことだと思います。時には専門家も登場して話題を提供すると、もっと子どもたちの科学する心もくすぐられるのではないか、そんな話題になりました。

| 日野市について次のような感想を いただきました。 「日野市はすごいですね。 どの学校もすばらしい更新率です。 科学や理科に関係するような 発信も多く見られます。 「科学ナビ特派員制度」に日野市からぜひ 募集してほしいです。」 |

環境月間(つばめのくるまち)

6月は環境月間。自然環境の保全や環境情報センターでの事業など、環境に関するさまざまな取組が行われています。

市役所の1階では、「ツバメのくるまちシール」平成20年度応募作品原画展が行われています。一枚一枚の応募作品には、メッセージが書かれてあり、子どもたちの思いが伝わってきます。

「ツバメのくる町 日野市が、日の光に照らされているようすをえがきました。

ツバメがくるようなこの緑の多い日野市がずっと守られるように願いをこめました。」

「家族を大切にしよう という思いから、この作品をかきました。」

「太陽に向かうツバメのようなイメージで描きました。太陽に向かうように、

日野市に来てくれるといいなーと思いました。」

市役所の1階では、「ツバメのくるまちシール」平成20年度応募作品原画展が行われています。一枚一枚の応募作品には、メッセージが書かれてあり、子どもたちの思いが伝わってきます。

「ツバメのくる町 日野市が、日の光に照らされているようすをえがきました。

ツバメがくるようなこの緑の多い日野市がずっと守られるように願いをこめました。」

「家族を大切にしよう という思いから、この作品をかきました。」

「太陽に向かうツバメのようなイメージで描きました。太陽に向かうように、

日野市に来てくれるといいなーと思いました。」

ひのっ子エコアクション担当者会議

日野市では、「みどりの大地 青い地球を いつまでも」を今年のテーマとして掲げ、

重点施策「ふだん着でCO2をへらそう」事業に取り組んでいます。

学校でも、ひのっ子エコアクションに取り組んでいます。

今日は、担当者連絡会が実施され、各校の取組例として、日野第一中学校と日野第七小学校の取組例が紹介されました。

日野第一中学校は、昨年度の「緑のカーテン」の事例が紹介されました。

今年度は規模を4倍に拡大して取り組んでいます。

6月1日に、生徒や先生方、地域の皆さんと行政関係者とで行ったネットはりの様子は、

同日の日野第一中学校Webサイトでも紹介されています。

また、日野第七小学校の取組は、当サイトで、3月14日にも掲載しています。

重点施策「ふだん着でCO2をへらそう」事業に取り組んでいます。

学校でも、ひのっ子エコアクションに取り組んでいます。

今日は、担当者連絡会が実施され、各校の取組例として、日野第一中学校と日野第七小学校の取組例が紹介されました。

日野第一中学校は、昨年度の「緑のカーテン」の事例が紹介されました。

今年度は規模を4倍に拡大して取り組んでいます。

6月1日に、生徒や先生方、地域の皆さんと行政関係者とで行ったネットはりの様子は、

同日の日野第一中学校Webサイトでも紹介されています。

また、日野第七小学校の取組は、当サイトで、3月14日にも掲載しています。

| モミジヒルガオの苗 |

|  |

| 昨年度の取組の様子をスライドショーで紹介 | |

PTA研修会の資料がダウンロードできます

◆昨日の第2回PTA研修会で用いたプレゼンテーションを、資料として掲載しました。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

◆上記の資料の中の「子どもをネット上のトラブルから守るために」の部分のみ取り出しました。ご活用下さい。

> ←画像をクリックするとダウンロードできます。

> ←画像をクリックするとダウンロードできます。

◆特別支援教育のリーフレットも掲載しました。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。◆上記の資料の中の「子どもをネット上のトラブルから守るために」の部分のみ取り出しました。ご活用下さい。

> ←画像をクリックするとダウンロードできます。

> ←画像をクリックするとダウンロードできます。◆特別支援教育のリーフレットも掲載しました。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。 第2回PTA研修会

日野市立小中学校PTA協議会(市内の小・中学校のPTA役員の方々)が三沢中学校に集まり、午後1時より研修会が実施されました。

会場となった食堂には約150人の方々が集まりました。市P協のみなさんは、日頃より各学校の教育活動に理解と協力をいただいている大変頼もしい存在です。

研修内容は、次の4つです。

(1)これからのPTA活動のあり方を考える~PTAと市P協の役割と方向性(浜屋会長)

(2)学校教育基本構想作成について(栗原教育部長)

(3)日野市の特別支援教育について(特別支援教育推進チーム職員)

(4)日野市のICT活用教育について(ICT活用教育推進室長)

市が重点においている施策について理解を深めたいというご依頼で、大変有り難い機会をいただました。昨年度も、情報安全教育の研修会と講演会を合同開催して下さったり、広報「かがやき」でICT活用教育の特集を組んで下さったりしました。この「かがやき」は、担当者の熱意と努力により、毎号の特集記事が高く評価され、平成19年度社団法人東京都小学校PTA協議会の広報誌コンクール応募し、P連の奨励賞を受賞したということです。

ICT活用教育でお話しさせていただいたことは3点です。

・日野市の先生方はがんばっています

・授業が変わり、子ども達の力がつきます

・子ども達を、ネット上のトラブルから守るために・・・

会場となった食堂には約150人の方々が集まりました。市P協のみなさんは、日頃より各学校の教育活動に理解と協力をいただいている大変頼もしい存在です。

研修内容は、次の4つです。

(1)これからのPTA活動のあり方を考える~PTAと市P協の役割と方向性(浜屋会長)

(2)学校教育基本構想作成について(栗原教育部長)

(3)日野市の特別支援教育について(特別支援教育推進チーム職員)

(4)日野市のICT活用教育について(ICT活用教育推進室長)

|  |

| 「子ども達の実態をよく理解するために 本やWebから情報収集を・・」 | 「9月~10月、パブリックコメントを 求めます。ご意見を・・」 |

|  |

| 「特別な支援を要する子どもへの 理解と学級での協力体制を・・」 | 「子ども達を、ネット上のトラブルから 守るための5カ条」 |

市が重点においている施策について理解を深めたいというご依頼で、大変有り難い機会をいただました。昨年度も、情報安全教育の研修会と講演会を合同開催して下さったり、広報「かがやき」でICT活用教育の特集を組んで下さったりしました。この「かがやき」は、担当者の熱意と努力により、毎号の特集記事が高く評価され、平成19年度社団法人東京都小学校PTA協議会の広報誌コンクール応募し、P連の奨励賞を受賞したということです。

ICT活用教育でお話しさせていただいたことは3点です。

・日野市の先生方はがんばっています

・授業が変わり、子ども達の力がつきます

・子ども達を、ネット上のトラブルから守るために・・・

緑と清流の季節

市内のいくつかの学校では、プール開きが行われました。

5月からずっと雨や曇りの日が多く続いていましたが、久しぶりによく晴れた天気です。

5月からずっと雨や曇りの日が多く続いていましたが、久しぶりによく晴れた天気です。

朝、まぶしい新緑の中にくっきりと見えた富士山。一ヶ月前に比べて雪が少なくなりました。

一番橋から見る浅川の流れ。太陽の光に輝きながらゆったりと豊かに流れています。

上流方面に見えるはずの富士山は、霞の中へ消えてしまいました。

上流方面に見えるはずの富士山は、霞の中へ消えてしまいました。

泳いでいる魚が見えます。緑と清流のすてきなまちであることを実感します。

新宿区教育委員会視察

新宿区教育委員会から上原一夫教育指導課長をはじめとする6人の方が、視察に来られました。

教員1人一台のコンピュータ配備にあたって、日野市の取組を参考にしたいとのことでした。

ICT環境整備のこと、前提となるセキュリティ対策のこと、校務支援システムのことをざっと紹介させていただきました。

市役所の会議室で

推進室から、日野第三中学校に場所を移して、具体的な学校の状況をご覧になりました。

学校では、副校長、教務担当主幹教諭、昨年度の研究主任が熱心に説明してくださいました。

視察を終えて、他課と連携を図る要となる組織(推進室)の存在と、

学校の工夫した運用に感動したという感想をいただきました。

教員1人一台のコンピュータ配備にあたって、日野市の取組を参考にしたいとのことでした。

ICT環境整備のこと、前提となるセキュリティ対策のこと、校務支援システムのことをざっと紹介させていただきました。

市役所の会議室で

推進室から、日野第三中学校に場所を移して、具体的な学校の状況をご覧になりました。

学校では、副校長、教務担当主幹教諭、昨年度の研究主任が熱心に説明してくださいました。

視察を終えて、他課と連携を図る要となる組織(推進室)の存在と、

学校の工夫した運用に感動したという感想をいただきました。

ICTに関する一般質問

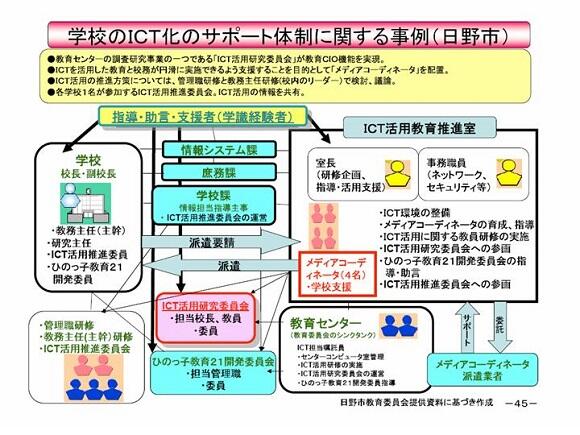

◆昨日受けた一般質問の2つ目は、日野市の学校教育が向かう方向性について、「ICT活用教育の現状と今後」です。

以下、答弁内容です。

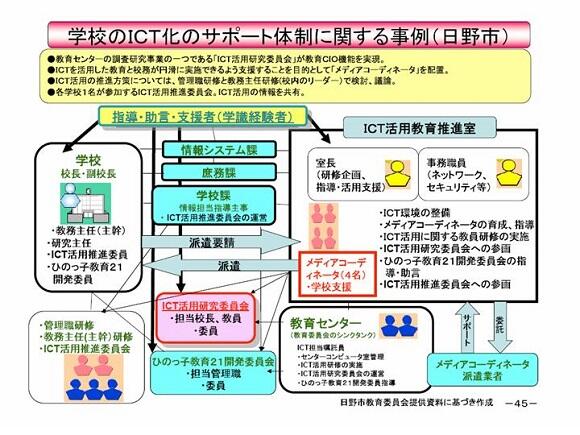

◇一昨年度から新たに実施されている、文部科学省の基準、5観点18項目からなる教員のIC

T活用指導力調査の結果によると、この2年間で、日野市の小・中学校の教員のICTを活用

する能力は飛躍的に伸びています。従来の授業に比べて、ICTを活用し工夫した授業は、子

どもたちの集中力と意欲が格段に高まることを、教員は皆、実感しているところです。これ

は、コンピュータや校内LAN等の物的環境整備に加えて、ICT活用教育推進室の設立やメ

ディアコーディネータ制度の導入等、人的な環境整備にも必要な予算を投入したことによりま

す。この先進的な取組が評価され、日野市の学校のICTサポート体制については、近々文部

科学省から出される報告書にも紹介されることになっています。基盤整備に続く日野市の次な

る目標は、定着と活用です。今年度は、次の3点に重点をおいていきます。1つ目は教科にお

ける本格的なICT活用による授業の質の向上。2つ目は、校務の効率化。3つ目は学校We

bサイトの積極的な発信による見える学校づくりです。なお、昨今、ネット上のいろいろなト

ラブルが問題になっているところですが、今後も家庭との連携を図りながら情報安全教育にも

力を入れていきます。

以下、答弁内容です。

◇一昨年度から新たに実施されている、文部科学省の基準、5観点18項目からなる教員のIC

T活用指導力調査の結果によると、この2年間で、日野市の小・中学校の教員のICTを活用

する能力は飛躍的に伸びています。従来の授業に比べて、ICTを活用し工夫した授業は、子

どもたちの集中力と意欲が格段に高まることを、教員は皆、実感しているところです。これ

は、コンピュータや校内LAN等の物的環境整備に加えて、ICT活用教育推進室の設立やメ

ディアコーディネータ制度の導入等、人的な環境整備にも必要な予算を投入したことによりま

す。この先進的な取組が評価され、日野市の学校のICTサポート体制については、近々文部

科学省から出される報告書にも紹介されることになっています。基盤整備に続く日野市の次な

る目標は、定着と活用です。今年度は、次の3点に重点をおいていきます。1つ目は教科にお

ける本格的なICT活用による授業の質の向上。2つ目は、校務の効率化。3つ目は学校We

bサイトの積極的な発信による見える学校づくりです。なお、昨今、ネット上のいろいろなト

ラブルが問題になっているところですが、今後も家庭との連携を図りながら情報安全教育にも

力を入れていきます。

有害サイトの対応についての一般質問

本日の平成20年度第2回定例会一般質問で、ICTに関連した2つの質問を受けました。

◆まず、「有害サイトから子どもたちを守ろう」という質問です。以下、答弁内容です。

◇まず1つ目に、携帯電話の利用実態と、相談事例についてのご質問です。

市内のある中学校の調査によると男子の携帯所持率は47%、女子は73%、合計は60%で

した。先月は、教員が生徒から相談され、市内の複数の中学校でチェーンメールが出回ってい

るという事態がわかりました。このメールは小学生にも回っていました。学校からの情報を得

て、教育委員会ではさっそく教員向けにチェーンメールの回避方法を特集したICT活用NE

WSを発行し、各学校で活用してもらいました。チェーンメールは、どこで止まったかを調べ

ることはできないので止める勇気をもつことが大切です。また、迷惑メールの転送先も用意さ

れています。このことを教える必要があります。その他、プロフというプロフィールサイトに

誹謗中傷を書き込まれたという相談を受けて、教員が関係する子どもたちを指導し、さらなる

トラブルを未然に防ぐことができた事例もあります。また、サイトに書き込まれた誹謗中傷の

相談を受け、教員が本人に代わって削除を依頼した事例もあります。いずれも中学校での事例

です。

◇2つ目に、有害サイトに関する安全指導についてのご質問です。

文部科学省から示された「教員のICT活用指導力基準」の1つが「情報モラルなどを指導す

る能力」です。この内容は大きく2つに分けられます。1つは、情報社会における正しい判断

や望ましい態度を育てること。相手の立場に立って思いやりのある行動をとることはこれまで

も道徳教育として行われてきましたが、ネットワークでのコミュニケーションでも同じです。

2つ目は、情報社会で安全に生活するための危険回避方法やセキュリティの知識・技能などで

す。日野市では、これらの指導を情報安全教育として、道徳や総合的な学習の時間に小・中全

校で実施しております。議員ご指摘の有害サイトに関する安全指導もこれに含まれます。この

情報安全教育の実施に向けて、一昨年度から毎年教員研修を実施しております。指導に活用で

きるよう、全校にコンテンツも導入しています。また、情報安全教育は、学校での指導だけで

は限界があり、保護者による家庭での指導が不可欠です。セーフティ教室等で、教師と子ど

も、保護者が一緒にネット上のコミュニケーションについて学ぶ機会を設けている学校も多く

あります。今後とも、家庭との連携を図りながら、情報安全教育への理解を深めていきたいと

考えています。

◇3つ目に、学校裏サイト対応の研修についてのご質問です。

先月末、情報安全教育の研修会を実施しました。講師はネットいじめの被害にあった子どもた

ちやその親からの相談に応じている著名な専門家です。この研修は、ネット上のいじめの実態

を知り、対応できる教員を増やし、知識不足によって子どもたちが追い込まれることのないよ

うにすることを目的として行いました。研修では、学校裏サイトを中心に、プロフやチェーン

メール、なりすましメールの実態とその対処法について学びました。学校裏サイトは、校名が

ついていないために検索が難しく、教員が見つけようとしても困難なことが多いのが実態で

す。また、掲示板にパスワードを設定して部外者が入れないような密室空間となっている場合

も多くあり、閉ざされた中で有害な情報を発信し、いじめが横行している可能性があります。

このような現状において子どもたちをネット上の危険から守るためには、何より子どもたちの

心をしっかりつかんでおくことが大切であると考えます。研修を通して、危機回避方法の指導

を行うとともに、ネット上のルールやモラルについての指導も行うように推進しています。

◇最後に、ネット上の危険から守るための保護者への働きかけというご質問についてです。

ネット上のトラブルが広がった背景は、子どもの携帯電話の普及率の高さと高機能性があげら

れます。今や子どもたちにとって、携帯電話は伝達手段だけでなく、いつでもどこでもつなが

るネット端末になっています。そこで、子どもに携帯電話を使わせる際のルールや、物理的な

制限をかける必要があります。ノーガードのまま使わせていること自体が危険にさらされてい

ることになります。たとえば、なりすましメールは、携帯電話の拒否設定の機能を使えば、受

信しなくてすみます。フィルタリング機能をかけることで、有害サイトや学校裏サイト等にア

クセスできないよう制限をかけることができます。また、携帯電話を使う際の子どもの様子を

つかんでいれば、いじめ等に遭ったときの子どもの心のSOSにも気付くことができます。

これらのことを、家庭に啓発するために、教育委員会では、昨年度末の夜に、情報安全教育の

講演会を開催しました。また、家庭教育学級の研修テーマにも、取り上げていただきました。

PTAの方々の集まる会でもお話させていただいているところです。今後も、教師と子ども、

保護者が一緒になってネット上のコミュニケーションを学べるような機会を設けるよう、各学

校に働きかけるとともに、教育広報紙等でも啓発していきたいと考えています。

◆まず、「有害サイトから子どもたちを守ろう」という質問です。以下、答弁内容です。

◇まず1つ目に、携帯電話の利用実態と、相談事例についてのご質問です。

市内のある中学校の調査によると男子の携帯所持率は47%、女子は73%、合計は60%で

した。先月は、教員が生徒から相談され、市内の複数の中学校でチェーンメールが出回ってい

るという事態がわかりました。このメールは小学生にも回っていました。学校からの情報を得

て、教育委員会ではさっそく教員向けにチェーンメールの回避方法を特集したICT活用NE

WSを発行し、各学校で活用してもらいました。チェーンメールは、どこで止まったかを調べ

ることはできないので止める勇気をもつことが大切です。また、迷惑メールの転送先も用意さ

れています。このことを教える必要があります。その他、プロフというプロフィールサイトに

誹謗中傷を書き込まれたという相談を受けて、教員が関係する子どもたちを指導し、さらなる

トラブルを未然に防ぐことができた事例もあります。また、サイトに書き込まれた誹謗中傷の

相談を受け、教員が本人に代わって削除を依頼した事例もあります。いずれも中学校での事例

です。

◇2つ目に、有害サイトに関する安全指導についてのご質問です。

文部科学省から示された「教員のICT活用指導力基準」の1つが「情報モラルなどを指導す

る能力」です。この内容は大きく2つに分けられます。1つは、情報社会における正しい判断

や望ましい態度を育てること。相手の立場に立って思いやりのある行動をとることはこれまで

も道徳教育として行われてきましたが、ネットワークでのコミュニケーションでも同じです。

2つ目は、情報社会で安全に生活するための危険回避方法やセキュリティの知識・技能などで

す。日野市では、これらの指導を情報安全教育として、道徳や総合的な学習の時間に小・中全

校で実施しております。議員ご指摘の有害サイトに関する安全指導もこれに含まれます。この

情報安全教育の実施に向けて、一昨年度から毎年教員研修を実施しております。指導に活用で

きるよう、全校にコンテンツも導入しています。また、情報安全教育は、学校での指導だけで

は限界があり、保護者による家庭での指導が不可欠です。セーフティ教室等で、教師と子ど

も、保護者が一緒にネット上のコミュニケーションについて学ぶ機会を設けている学校も多く

あります。今後とも、家庭との連携を図りながら、情報安全教育への理解を深めていきたいと

考えています。

◇3つ目に、学校裏サイト対応の研修についてのご質問です。

先月末、情報安全教育の研修会を実施しました。講師はネットいじめの被害にあった子どもた

ちやその親からの相談に応じている著名な専門家です。この研修は、ネット上のいじめの実態

を知り、対応できる教員を増やし、知識不足によって子どもたちが追い込まれることのないよ

うにすることを目的として行いました。研修では、学校裏サイトを中心に、プロフやチェーン

メール、なりすましメールの実態とその対処法について学びました。学校裏サイトは、校名が

ついていないために検索が難しく、教員が見つけようとしても困難なことが多いのが実態で

す。また、掲示板にパスワードを設定して部外者が入れないような密室空間となっている場合

も多くあり、閉ざされた中で有害な情報を発信し、いじめが横行している可能性があります。

このような現状において子どもたちをネット上の危険から守るためには、何より子どもたちの

心をしっかりつかんでおくことが大切であると考えます。研修を通して、危機回避方法の指導

を行うとともに、ネット上のルールやモラルについての指導も行うように推進しています。

◇最後に、ネット上の危険から守るための保護者への働きかけというご質問についてです。

ネット上のトラブルが広がった背景は、子どもの携帯電話の普及率の高さと高機能性があげら

れます。今や子どもたちにとって、携帯電話は伝達手段だけでなく、いつでもどこでもつなが

るネット端末になっています。そこで、子どもに携帯電話を使わせる際のルールや、物理的な

制限をかける必要があります。ノーガードのまま使わせていること自体が危険にさらされてい

ることになります。たとえば、なりすましメールは、携帯電話の拒否設定の機能を使えば、受

信しなくてすみます。フィルタリング機能をかけることで、有害サイトや学校裏サイト等にア

クセスできないよう制限をかけることができます。また、携帯電話を使う際の子どもの様子を

つかんでいれば、いじめ等に遭ったときの子どもの心のSOSにも気付くことができます。

これらのことを、家庭に啓発するために、教育委員会では、昨年度末の夜に、情報安全教育の

講演会を開催しました。また、家庭教育学級の研修テーマにも、取り上げていただきました。

PTAの方々の集まる会でもお話させていただいているところです。今後も、教師と子ども、

保護者が一緒になってネット上のコミュニケーションを学べるような機会を設けるよう、各学

校に働きかけるとともに、教育広報紙等でも啓発していきたいと考えています。

見て 撮って 伝える 《相手に効果的に伝わる手段としてのICT活用》

東光寺小学校で、新聞記者による授業が行われました。

4年生の国語「新聞をつくる」という単元で、前時に、「お気に入りの場所」と「学校紹介」というテーマで撮影してきた写真のなかから、記事に使うものを選択する活動でした。

写真を選ぶポイントは「何を伝えるか」。自分の書きたい記事に、よりふさわしい写真を選ぶことです。さすがにメディアのプロの指導です。子どもの発想(行動)を受けとめながらも、児童の選んだ写真が書きたい記事に通用するのか、瞬時に見抜いて指導にあたってくださいました。

「木の写真一つにしても、木全体を撮るのと、樹や枝を拡大して撮るのでは、

見え方が違うよね。」

「ズームや角度によって、知らせたいことが異なってくるね。何を知らせたいの?」

4年生の国語「新聞をつくる」という単元で、前時に、「お気に入りの場所」と「学校紹介」というテーマで撮影してきた写真のなかから、記事に使うものを選択する活動でした。

写真を選ぶポイントは「何を伝えるか」。自分の書きたい記事に、よりふさわしい写真を選ぶことです。さすがにメディアのプロの指導です。子どもの発想(行動)を受けとめながらも、児童の選んだ写真が書きたい記事に通用するのか、瞬時に見抜いて指導にあたってくださいました。

「木の写真一つにしても、木全体を撮るのと、樹や枝を拡大して撮るのでは、

見え方が違うよね。」

「ズームや角度によって、知らせたいことが異なってくるね。何を知らせたいの?」

New Education Expo 2008 in 東京

先週末は、「New Education Expo 2008 in 東京」が開かれました。

文部科学省初等中等教育局の安藤慶明参事官が、「先導的ICTの活用と教育の情報化の推進」というセミナーで、日野市の取組を紹介されました。

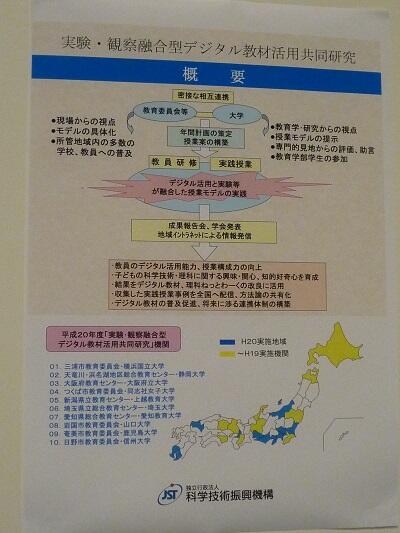

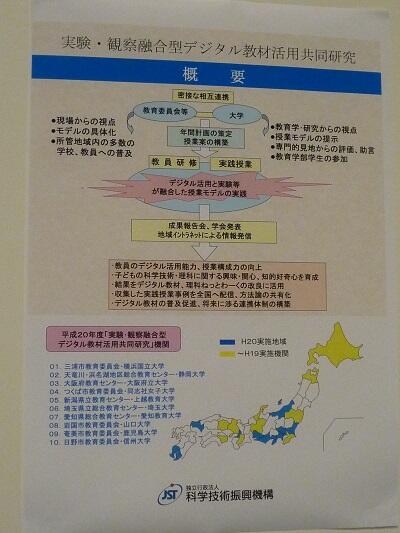

同時開催された「JST理数大好きシンポジウムin東京」では、科学技術・理科教育用デジタル教材活用共同研究の研究事例報告が行われました。

日野市の先輩に当たる地域の理科ねっとわーくを活用した実践事例が報告されました。

文部科学省初等中等教育局の安藤慶明参事官が、「先導的ICTの活用と教育の情報化の推進」というセミナーで、日野市の取組を紹介されました。

同時開催された「JST理数大好きシンポジウムin東京」では、科学技術・理科教育用デジタル教材活用共同研究の研究事例報告が行われました。

日野市の先輩に当たる地域の理科ねっとわーくを活用した実践事例が報告されました。

平山小学校の新校舎落成記念式典

平山小学校の新校舎落成記念式典が行われました。

本校は、この4月から新校舎での学校生活が始まっています。平成18年4月、旧平山小学校と旧平山台小学校とが統合して現在の平山小学校となってから2年間、旧平山台小学校の校舎を使用している間に、現在の新校舎の改築を進めてきました。新校舎は、オープンスペースの教室、図書室とコンピュータ室が隣り合わせのメディアセンター、バリアフリー、屋上の緑化等、最先端であり、人に優しく環境に配慮したつくりになっています。本校は、「コミュニティ・スクール」として、地域に根ざした新しいタイプの公立小学校を目指しています。

田口直教育委員長のご挨拶

本校は、この4月から新校舎での学校生活が始まっています。平成18年4月、旧平山小学校と旧平山台小学校とが統合して現在の平山小学校となってから2年間、旧平山台小学校の校舎を使用している間に、現在の新校舎の改築を進めてきました。新校舎は、オープンスペースの教室、図書室とコンピュータ室が隣り合わせのメディアセンター、バリアフリー、屋上の緑化等、最先端であり、人に優しく環境に配慮したつくりになっています。本校は、「コミュニティ・スクール」として、地域に根ざした新しいタイプの公立小学校を目指しています。

田口直教育委員長のご挨拶

実践から学ぶ(ひのっ子教育21開発委員会)

昨日は、第3回ひのっ子教育21開発委員会が教育センターで開催されました。

日野第一中学校の永島教諭の授業実践(ビデオ)から学び合い、今後の自分の授業実践に向けて指導案作成を行いました。

今後、開発委員会の先生方が、それぞれの実践を、当室のWebサイトの「ICT活用授業記録理科ねっとわーくコーナー」から発信していきます。

デジタルコンテンツを活用した授業のポイントは、ただ見せるのではなく、

(1)コンテンツを使う目的をはっきりさせること

(2)どのような場面で使うと効果的なのか検討すること

(3)どのように見せる(どのような発問をする)と効果的なのかを検討することが大切です。

これらのことを通して、理科の授業の質の向上をめざします。

日野第一中学校の永島教諭の授業実践(ビデオ)から学び合い、今後の自分の授業実践に向けて指導案作成を行いました。

|  |

| 永島教諭の実践ビデオを視聴 | 授業者のねらいを聞く |

|  |

| 実践から学んだことを発表 | 東原教授のご指導 |

デジタルコンテンツを活用した授業のポイントは、ただ見せるのではなく、

(1)コンテンツを使う目的をはっきりさせること

(2)どのような場面で使うと効果的なのか検討すること

(3)どのように見せる(どのような発問をする)と効果的なのかを検討することが大切です。

これらのことを通して、理科の授業の質の向上をめざします。

理科教育に関する一般質問

平成20年度第2回定例会開催中です。

本日より一般質問が始まっています。

教育関係では、22人中16人、41件中17件の一般質問通告がありました。

◆本日は、ICTと関連して理科教育についての質問がありました。

新学習指導要領のポイントの一つである理数教育の充実、特に理科教育を充実させるための市教委の取組についてです。

以下答弁内容です。

◇理科教育は、今回の学習指導要領の改訂における主な改善事項の一つとして扱われており、

充実が図られています。この背景には、国際調査等の結果から、我が国の子どもの理科学習

に対する意欲が低いことや科学的な思考力や表現力が十分ではない状況にあること等の課題

があります。日野市教育委員会では、理科教育の充実に重点をおくこととし、昨年度から小

学校に理科支援員を配置したところですが、今年度はさらに拡大して全校に配置しました。

また、平成18・19年度は、三沢台小学校において、国の指定を受け、理科の実践研究を

深めてきたところです。これに加えて、今年度は次の2つのことに取り組みます。一つはJ

ST(科学技術振興機構)の「平成20年度実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」

です。全国10地域のうちの1つとして採択されましたので、この実践研究に取り組むべく

今回の補正予算にも計上したところです。この研究は、市内の各小中学校全校から理科担当

の代表教員を「ひのっ子教育21開発委員会」に選出し、専門家の助言を得ながら、従来の

実験・観察指導に加えデジタル教材を活用することで、指導力を向上させるものです。

もう一つは、教育センターの調査研究に理科教育の推進に関する研究を立ち上げたことで

す。教員の理科指導力の向上策とともに、理科教育の充実を図るための環境整備や理科支援

員の活用等のあり方について調査研究を進めていきます。これらの取組も含めて、日野市の

子どもたちが理科好きになり、科学に興味をもち、科学的な目で考えることができるように

理科教育の推進を図っていきたいと考えています。

本日より一般質問が始まっています。

教育関係では、22人中16人、41件中17件の一般質問通告がありました。

◆本日は、ICTと関連して理科教育についての質問がありました。

新学習指導要領のポイントの一つである理数教育の充実、特に理科教育を充実させるための市教委の取組についてです。

以下答弁内容です。

◇理科教育は、今回の学習指導要領の改訂における主な改善事項の一つとして扱われており、

充実が図られています。この背景には、国際調査等の結果から、我が国の子どもの理科学習

に対する意欲が低いことや科学的な思考力や表現力が十分ではない状況にあること等の課題

があります。日野市教育委員会では、理科教育の充実に重点をおくこととし、昨年度から小

学校に理科支援員を配置したところですが、今年度はさらに拡大して全校に配置しました。

また、平成18・19年度は、三沢台小学校において、国の指定を受け、理科の実践研究を

深めてきたところです。これに加えて、今年度は次の2つのことに取り組みます。一つはJ

ST(科学技術振興機構)の「平成20年度実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」

です。全国10地域のうちの1つとして採択されましたので、この実践研究に取り組むべく

今回の補正予算にも計上したところです。この研究は、市内の各小中学校全校から理科担当

の代表教員を「ひのっ子教育21開発委員会」に選出し、専門家の助言を得ながら、従来の

実験・観察指導に加えデジタル教材を活用することで、指導力を向上させるものです。

もう一つは、教育センターの調査研究に理科教育の推進に関する研究を立ち上げたことで

す。教員の理科指導力の向上策とともに、理科教育の充実を図るための環境整備や理科支援

員の活用等のあり方について調査研究を進めていきます。これらの取組も含めて、日野市の

子どもたちが理科好きになり、科学に興味をもち、科学的な目で考えることができるように

理科教育の推進を図っていきたいと考えています。

評価を学び合う中教研理科部会

本日は中教研の日。

理科部会では、評価の学習会が行われました。

校務支援システムの成績管理を通して、理科の観点別評価基準の設定や評定の方法などの研修を行いました。 講師は部員。互いに学び合う中学校の先生方です。

理科部会では、評価の学習会が行われました。

校務支援システムの成績管理を通して、理科の観点別評価基準の設定や評定の方法などの研修を行いました。 講師は部員。互いに学び合う中学校の先生方です。

子どもとかかわるのが大好き(メディアコーディネータ)

日野第六小学校から、メディアコーディネータの派遣要請を受け、授業支援を行いました。

授業支援を実施するにあたっては、事前の打ち合わせの訪問も欠かせません。

今回は、児童にとって初めてローマ字入力に挑戦するということで、ティームティーチングを依頼されました。

子ども達とかかわるのが大好きなメディアコーディネータです。

今日は2人が訪問し、はりきって一人一人の子ども達の学習指導にあたりました。

推進室にもどってきたメディアコーディネータの感想・・・

「楽しかったです。子どもは本当にかわいい。小学校・中学校の授業支援で効果があがるように、力をつけていきたいです。」

第3学年総合的な学習の時間「名刺をつくろう」 ICT活用指導力C-3

授業支援を実施するにあたっては、事前の打ち合わせの訪問も欠かせません。

今回は、児童にとって初めてローマ字入力に挑戦するということで、ティームティーチングを依頼されました。

子ども達とかかわるのが大好きなメディアコーディネータです。

今日は2人が訪問し、はりきって一人一人の子ども達の学習指導にあたりました。

推進室にもどってきたメディアコーディネータの感想・・・

「楽しかったです。子どもは本当にかわいい。小学校・中学校の授業支援で効果があがるように、力をつけていきたいです。」

第3学年総合的な学習の時間「名刺をつくろう」 ICT活用指導力C-3

理科ねっとわーくが使いやすくなります

平成20年度実験・観察融合型デジタル教材活用共同研究」に採択されたことに伴い、日野市では市内の小・中学校で理科を教えるすべての先生が理科ねっとわーくの利用者登録を行いました。

さっそく、情報システム課に協力していただき、市内の学校で活用できる環境を整える作業を行いました。

これで、市のサーバーから市内のすべての学校にデジタル教材が配信できるようになります。

| 市内の小学校の先生の 「利用者登録申請書」の確認作業中。 400人以上もの登録数なので なかなか大変です。 (中学校の先生方はすでに個人で登録済) |

さっそく、情報システム課に協力していただき、市内の学校で活用できる環境を整える作業を行いました。

これで、市のサーバーから市内のすべての学校にデジタル教材が配信できるようになります。

| 今回もまた、情報システム課の 職員が大活躍。 デジタル教材を再生するにあたって、 必要となるプラグインについても調査中。 |